Por PEDRO PLAZA SALVATI

La publicación de una novedad editorial en Venezuela es un hecho noticioso que debe ser celebrado. Lo que antes era rutinario, y que sigue siéndolo en la mayoría de los países, en la decimada realidad venezolana resalta un hecho valiente, una luz en el horizonte: un libro editado e impreso en el país. Me refiero a Viaje al poscomunismo, un relato de Ana Teresa Torres con fotografía y documentación de Yolanda Pantin, de la Editorial Eclepsidra, lanzado al mercado, además, en el convulso año de la pandemia.

Cuando llegó a mis manos lo primero que pensé fue que sería un estupendo libro para estar exhibido en la vitrina de Altair, la hermosa librería barcelonesa especializada en viajes y libros de no ficción, y que cuenta con lo que se considera la mejor revista literaria de viajes en español, con el mismo nombre, dirigida por Pere Ortin. Me imaginaba este bellamente acabado libro con el que un lector se tropezaría al azar, como son los mejores hallazgos.

Hay tantas maneras posibles de relatar lo vivido y observado: desde el libro de viajes contado solo con palabras a aquel que combina fotografías, mapas, o fórmulas más innovadoras que apuntan al periodismo visto desde miradas no descriptivas, ensayos poéticos, planteamientos que incluyen el cómic y el arte contemporáneo. Jorge Carrión ha dicho que “cada vez viajamos más a los lugares donde otros escritores lo hicieron, como una necesidad de turismo cultural. Si viajas para escribir tu atención se multiplica automáticamente. Cuando viajas en serio, lees en serio y piensas en serio”. Y eso es lo que ha ocurrido en este libro, ya disponible en las librerías caraqueñas: seis viajes en los que las autoras se tomaron bien en serio su emprendimiento y se multiplicaron las percepciones.

Esto último se desprende con la seguridad de propósito, bordeando la obsesión, cuando, Torres y Pantin, para su tercer viaje, en la ruta del legendario tren Transiberiano, se ven obligadas a viajar a Nueva York para obtener el visado y poder atravesar Mongolia, parte de la ruta del tren. En vez de irse a dar una vuelta por el Village o Central Park, visitan, como un aperitivo, Little Odessa o Little Russia en Brighton Beach, lo que me recordó un paseo con unos amigos por Coney Island que hicimos en el 2010. Íbamos con Galya, una amiga bielorrusa, y cenamos en un restaurante sencillo que tenía en la puerta un letrero que todavía es una incógnita para mí: “Vladimir Putin’s last restaurant”. En la parada de regreso en Nueva York, Torres y Pantin se acercan a una exposición de arte en la revolución china en la sede de la Asia Society. La narradora admite, con la autoridad que también le confiere su pasada dedicación como psicoanalista: “Habíamos desarrollado una adicción”.

El viaje, a su vez, siempre ha sido uno de los principales motores de la creación literaria de ficción. En muchas de las obras maestras de la literatura mundial se manifiesta el desplazamiento, los cambios de mundos, la transformación como materia prima para una historia. En Viaje al poscomunismo nos encontramos con un híbrido entre crónica, ensayo, fotografía y evocación poética del libro de Yolanda Pantin 21 caballos, inspirado en la experiencia rusa y publicado con anterioridad. En Viaje al poscomunismo, cuando la materia narrada lo amerita, se incluyen poemas de este libro, lo que hace pensar que el que nos compete ahora ya se había empezado a escribir desde antes, se transmuta de la poesía para integrarse a la narrativa:

A la altura,

poeta,

de tus contradicciones.

Este poema parte del encuentro con la estatua de bronce de seis metros de Vladimir Mayakovski en Moscú. Yolanda Pantin es, en el buen sentido, depredadora: quiere poseer a través de la fotografía y el poema, dejar testimonio del presente vivido que es pasado. Suponemos que las contradicciones se refieren a la militancia de Mayakovski en la promoción de la revolución bolchevique o su suicidio, aunque en una entrevista en Prodavinci mencionó un contrastante letrero visible de Penélope Cruz. Lo que sí es cierto es que el pasado histórico, desembocado en la era poscomunista, tanto en Rusia como en las naciones satélites, nos puede ayudar a entender a la Venezuela del presente.

He allí uno de los grandes méritos del libro que, se deduce, aspira rebasar las fronteras nacionales, dado que las notas a pie de página son explicativas tanto para un lector extranjero (qué es el Helicoide) como para un lector venezolano (recordatorio de lo que era el Gulag). Distante está Viaje al poscomunismo de ser un mero enunciativo de ciudades, monumentos, inmensos cíclopes en piedra que “curiosamente asemejan a los juegos de los transformers y otros seres futurísticos”, iglesias, parajes naturales. Hay un propósito fundamental: contar cómo es la vida en los países que estuvieron bajo el dominio del desmoronado imperio comunista soviético e identificar rasgos en los que Venezuela se desnuda como un país poscomunista, donde no deja de ser notoria la existencia de una nueva oligarquía adinerada contra una población mayoritariamente empobrecida.

Torres y Pantin viajan con el propósito de conocer las calles de las ciudades, observar a la gente, leer a través de sus miradas y gestos, y hasta presenciar cómo vive una familia de clase media (aunque se trate de una puesta teatral), así como atravesar zonas empobrecidas y ruinas industriales, parajes infinitamente extensos y desolados, todo ello contado de una manera impecable que no desecha situaciones de humor, como cuando a Pantin casi la deja un tren ya puesto en marcha por andar fotografiando o, cuando Torres afirma que “Yolanda ha debido ser fotógrafa de bodas, no se pierde una” (las que se encontraban al azar en algún sitio público, por supuesto).

Se trata de un libro que intenta comprender la ruina venezolana desde la vida poscomunista, a partir de los años en los que se produjeron los viajes, y aquí es importante marcar la temporalidad del punto de vista de los seis periplos: desde el 2002 hasta el 2012. Es una fortuna que su publicación se haya alejado de la inmediatez. Se descorchó con la temporalidad acertada.

Al mismo tiempo, es posible que los lectores de este lado del mundo (incluyéndome) no conozcan la mayoría de los países visitados. La narración es amena y a la vez va al grano, sin pérdida de tiempo de cómo llegaron a tal o cual sitio, resulta un estimulante viaje a esos destinos que, agradecidos estamos de paso, es una buena manera de aprender y viajar desde el confinamiento en pandemia. Divididos en los seis viajes, casi todos de dos semanas y en la época de verano, las autoras nos llevan a Polonia, Lituania, Letonia, Rusia, Hungría, Rumania, Austria, República Checa, Mongolia Ucrania, Uzbekistán, Moldavia y Bielorrusia.

Hay episodios con los que algunos lectores pudieran sentirse familiarizados, como es el caso de este reseñista, con el drama que vivieron las autoras en el 2005 en el cruce entre las fronteras de Austria y Checoslovaquia, apenas ingresada a la Unión Europea. Yo había estado dos años antes, mal informado porque éramos venezolanos y requeríamos el visado. En el puesto de seguridad checo nos hicieron bajar de la camioneta, luego de una gritería incompresible del conductor, apenado con nosotros, y que seguiría rumbo a Praga. Nos vimos abandonados en el medio de una pradera desolada, tuvimos que caminar una buena distancia entre la frontera de un país y otro, como sumidos en la nada, la levedad del ser, hasta que llegamos al lado de la frontera austríaca.

En casi todos los distintos destinos está planteada, en mayor o menor grado, la constatación de la vida en la era poscomunista en contraste con las realidades venezolanas de la era chavista. Bielorrusia, un país especialmente cercano por la relación que hubo entre Lukashenko (el último dictador de Europa) y Chávez, es quizás el mejor ejemplo comparativo. En Minsk, la capital, la narradora y la poeta tienen visiones diferentes de lo que ven y perciben. Para Torres se trata del hecho de que, en este país, una serie de jóvenes educados lograron en la era postsoviética un nivel de vida similar al de las sociedades europeas. Para Pantin la cosa iba más allá de lo aparente y consideraba que se trataba de un montaje. Tal vez ambas tenían algo de razón.

Los amigos que nos habían llevado a aquel restaurante ruso en Brighton Beach, Guillermo y Galya (Galina en ruso), nos pueden arrojar luces desde otro ángulo. Guillermo Astigarraga en el libro Belarús (Brutas Editoras, 2012), cuenta el viaje para conocer el país de su esposa, en el que se alojaron en el apartamento de sus suegros. A Galya el reencuentro con su país natal la desmotiva, la anula, la vuelve un tanto gris. Del relato se desprende una similitud impactante entre los males que aquejan a venezolanos y bielorrusos: la burocratización de la vida a través de un sistema de impedimentos donde la palabra favorita es Niet (No), alta inflación relativa, la aprehensión de las autoridades a que no se fotografíe nada, la escasez de productos (desde medicinas hasta alimentos), la corrupción (chocolate y billete, obsequio y soborno para expresar gratitud) hasta las formas de trueque. Para Astigarraga, Minsk es la capital de la escasez: “Los precios aumentan a diario. Y aquí, como en Córdoba —y en Caracas, comenta Galya al leer la entrada del diario— también hay un cambio oficial y otro que corresponde al mercado negro, aquí también es difícil conseguir dólares”.

Vladimir Sorokin, en su libro La cola, habla de este fenómeno como un monstruo de miles de cabezas que se convirtió en el emblema del socialismo. De las colas de la era soviética a las colas que son la rutina del venezolano, vencido en sus circunstancias. Dice Sorokin que el hecho de estar en una cola, en este libro que son puros diálogos de gente que hace fila día y noche, se convirtió en el Cuerpo Colectivo de una nación. En aquellos momentos se trataba de un fenómeno puramente soviético que se ve ahora replicado, décadas más tarde, en todas las ciudades de Venezuela. En medio de lo paupérrimo, evidenciado en la era poscomunista, persisten males del comunismo. No es de extrañarse que una de las constantes que las autoras encontraron en el viaje, cuando conversaban con ciudadanos locales, era el deseo de abandonar el país o, más bien, el dilema de irse o quedarse, tan inherente al drama venezolano.

Todo esto nos lleva a una de las tesis fundamentales del libro, esbozada por Ana Teresa Torres y reafirmada por la escritora venezolana de origen polaco Krina Ber en un brillante texto publicado en Prodavinci y que constituyó parte de la presentación de la novela (a casa llena por Zoom): la de que en Venezuela se llegó al poscomunismo sin pasar por el comunismo (con Moldavia como el epítome de los ejemplos por su grado de destrucción, desidia y pobreza). Venezuela se saltó la talanquera.

Esto último se conecta con otra de las hipótesis que explica Ana Teresa Torres en el sentido de que, aunque la Unión Soviética impuso un sistema de dominación, sometimiento y muchas veces de desaparición física del adversario, a pesar de todo ello, sostiene, se construyeron grandes obras y monumentos, justamente lo contrario a lo ocurrido en Venezuela bajo la dominación chavista. Además, hubo un interés de los soviéticos en preservar la memoria, así sea la del adversario a través de una rehabilitación. O el renacimiento de ciudades en países del bloque soviético arrasadas por los nazis o los mismos rusos, como réplicas o espejos de las originales. En todas esas naciones se ha construido mientras que, por contraste, el legado de la llamada revolución bolivariana es nulo, no existe, no hay grandes obras, solo ruinas.

Desde el punto de vista de la construcción narrativa se podría decir que algunos de los temas que caracterizan la vasta obra de Ana Teresa Torres también se ven reflejados cuando, insistentemente, admite (recurso gozoso) que no recuerda tal o cual cosa. Ello no sustrae, en lo absoluto, la alta factura literaria de este libro, más bien le agrega, porque no se trata de una guía de viaje sino de un libro que es más complejo de lo que aparenta con sus distintas capas: descripción de sitios y lugares, percepción de las maneras de ser de la gente, comparación con la realidad venezolana, innumerables citas de películas, porque aquí, antes del viaje, están sembradas en la memoria las películas vistas y es natural hacerse una representación imaginada a través del cine. También hay citas de escritores de los países que visitan y con los que sienten una especial forma de afinidad.

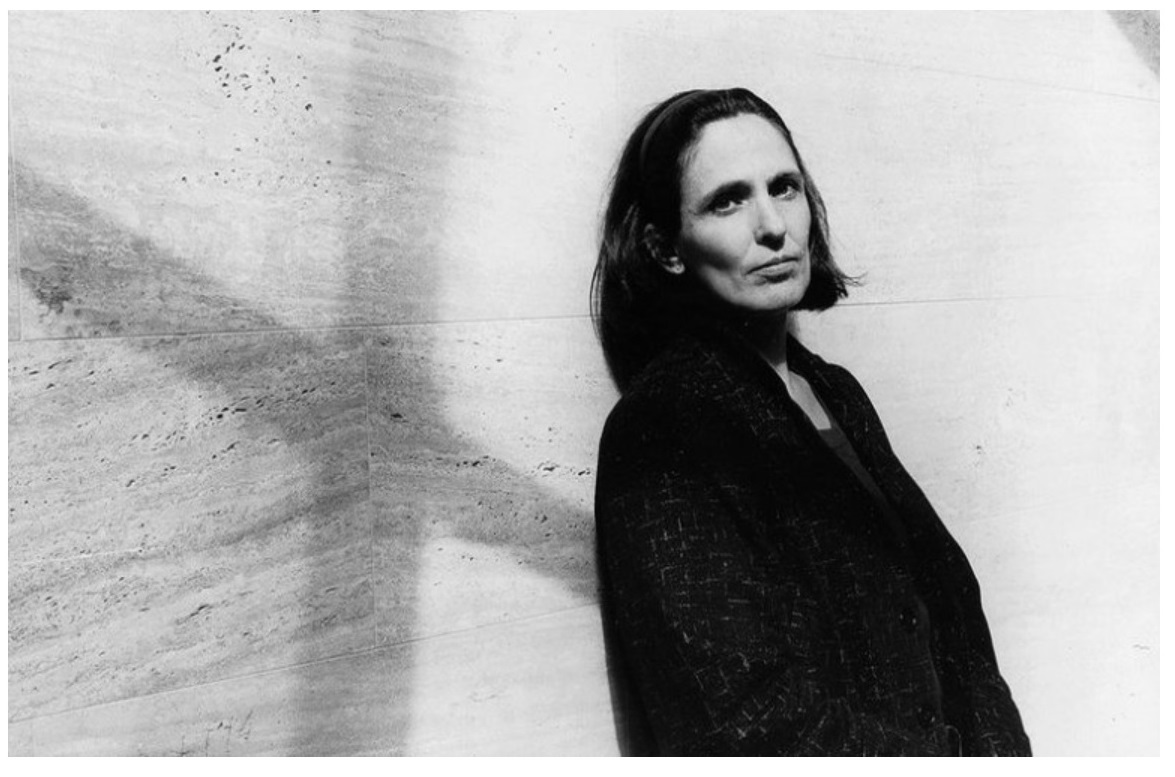

Las fotos y meticulosas anotaciones de los sitios y lugares hechas por Pantin (poeta con sangre de cronista), admite Torres, fueron los materiales básicos con los que se pudo construir el andamiaje narrativo. Susan Sontag sostiene que “Las fotografías brindan modos paródicos de posesión: del pasado, del presente, aun del futuro… Las fotografías son una manera de atrapar una realidad que se considera recalcitrante e inaccesible”. La poeta no tiene reparos hasta de retratar a la gente, algo que a Torres la ruborizaría.

Yolanda Pantin ha comentado que con el tiempo pudo darse cuenta de que en esas fotografías estaba puesta lo que sería su poética: “Estaba abierta a que ocurriera cualquier cosa, y lo que ocurrió fue la cristalización de la distancia. No descubrí la fotografía sino la mirada que ya tenía”. Y esa distancia se percibe en las fotografías que muestran rasgos sutiles pero que reconocen el extrañamiento, con sencillez y sin alardes, crea intriga y sugiere la contemplación.

Es así como esta obra, a cuatro manos y a cuatro ojos, en la que Ana Teresa Torres despliega sus reconocidas virtudes de narradora y ensayista, aportan una novedad merecida, que a la vez resulta una lectura amena y adictiva, en el desierto de la escasez de publicaciones de nuevos títulos en esta Venezuela poscomunista que se saltó el paso real por el comunismo. Como relata Kundera:

“Las calles y los edificios ya no podían recuperar sus nombres originales. Y así, de pronto, un balneario checo se convirtió en una pequeña Rusia imaginaria y Teresa se encontró con que el pasado que había venido a buscar le había sido confiscado”.

*Viaje al poscomunismo. Relato de Ana Teresa Torres; fotografía y documentación de Yolanda Pantin. Editorial Eclepsidra, Caracas, 2020.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional