Por MIRO POPIC

¿Qué puede una mesa sola

contra la redondez de la tierra?

Eugenio Montejo

En estas mismas páginas cuando eran de papel, el 19 de junio de 1998, en el suplemento Feriado de El Nacional, el historiador, abogado, profesor, gastrónomo y amigo José Rafael Lovera, en un escrito titulado “S.O.S de la cocina venezolana”, dijo cosas así: “Nuestra culinaria es impracticable fuera del ámbito hogareño. De allí que los esfuerzos por industrializar la sazón criolla hayan dado resultados mediocres. Habría que comenzar a elaborar una verdadera teoría integral sobre la cocina venezolana”.

Planteaba así Lovera la necesidad de inventariar el acervo culinario, hacer una útil y clara clasificación, codificar adecuadamente las preparaciones, formular reglas aplicables a cada tipo de platos, establecer una cocina teórica criolla que permitiera la innovación, encausando la creatividad de los cocineros dentro de nuestros patrones gastronómicos. Y en eso estamos.

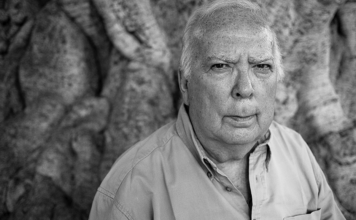

Los que escribimos sobre cocina estamos en deuda con él. Pienso que el país lo está. La mayoría desconoce la magnitud y trascendencia de su obra donde todo lo que escribió y divulgó es importante, valioso, significativo. Él es el padre de la investigación alimentaria en Venezuela y como tal es hora de cumplir su mandato, tiempo de convertir en activos los pasivos, de honrar el compromiso.

Todo comenzó con Historia de la alimentación en Venezuela, una obra esencial, imprescindible, obligatoria para comprender nuestro pasado alimentario bajo un concepto de investigación crítica, necesaria para la comprensión del presente, obra que nos compromete a los que militamos en el conocimiento culinario.

Mientras los historiadores se encargaban de batallas y proclamas, Lovera se ocupó de la mesa y de la comida, con pleno conocimiento de los hechos y sus significados, desarrollando una narrativa heroica a partir de los fogones y sus vituallas. Es más. Decidió incluir los documentos originales de su investigación, mucho antes de que el algoritmo de los buscadores condicionara el laberinto del conocimiento. Y eso es impagable.

Hay otros textos de Lovera que no han trascendido tanto como sus libros, pero que son insoslayables a la hora de inventariar su obra, escritos que ilustran a plenitud el rigor, la disciplina y la imaginación de un pensador centrado en la investigación científica de la historia de la alimentación, pionero no solo en Venezuela sino en el mundo, donde el interés por el tema comenzó a ser tímidamente considerado a mediados del siglo pasado. Saquemos cuentas.

Guevara Vasconcelos

Estamos en deuda con Lovera, por ejemplo, por su ensayo Manuel Guevara Vasconcelos o La Política del Convite, presentado el 9 de julio de 1998, como trabajo de incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. La singularidad de este escrito está en que, a partir de la relación de gastos del Ayuntamiento de Caracas para el banquete celebrado el 6 de abril de 1799 para recibir al último gobernador y capitán general de Venezuela, el brigadier Don Manuel de Guevara y Vasconcelos, y los registros de compra que van del 14 de junio al 7 de octubre de 1807, más el inventario de la bodega y la despensa del personaje, el autor desarrolla toda una teoría política de manejo del poder a partir de lo comido y lo bebido y describe magistralmente los últimos años del coloniaje español en Venezuela.

“La dieta que nos muestran las fuentes citadas —escribe Lovera— sigue, en líneas generales, el patrón culinario español, presidido por el inmancable puchero, la famosa olla que aún no ha dejado de ser el distintivo de la gastronomía peninsular. A intervalos, encontramos platos de la cocina criolla venezolana, que para entonces ya había adquirido un perfil peculiar, y también algunas preparaciones de la culinaria francesa, que pueden inscribirse dentro del rasgo general dieciochesco de una muy fuerte influencia gala. Predominaba lo europeo, es indiscutible, pero su presencia no excluía el comer que ya los viejos infolios llamaban ‘a la manera del país”.

Un relato erudito, integral, exhaustivo de los hábitos alimentarios coloniales, su significado cultural y social, un importante análisis que supera lo descriptivo o nutricional, desarrollando una construcción conceptual de la alimentacion. A muchos nos abrió los ojos para interpretar lo culinario con sentido histórico.

Galeotto Cey

A Lovera le debemos también el descubrimiento de un personaje ausente hasta entonces en la historiografía llamado Galeotto de Giovambaptista Cey (Florencia, 1513-1579), autor de Viaggio e relacione delle Indie (1539-1553), publicado en español en Caracas en 1995, con motivo del V Centenario del Encuentro entre Dos Mundos. Tan importante como la relación de Cey es el estudio preliminar de Lovera incluido en dicha obra con el título de Infortunios de un comerciante florentino del siglo XVI entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

¿Por qué la aventura americana de este italiano en la naciente provincia es tan valiosa? Dicho en palabras de Lovera, por lo que nos enseña de nuestra historia temprana tanto de Venezuela como de la Nueva Granada y de la isla La Española, escrita con gran minuciosidad, constituyendo una fuente de primer orden para conocer tanto la vida cotidiana de los conquistadores y los vecinos de los recien fundados pueblos, como los usos y las costumbres de las tribus aborígenes con la cuales entró en contacto. Esta obra es vital para entender los inicios de nuestra cocina. Contiene los primeros registros iconográficos tomados del natural sin adulteraciones en lo que se refiere a Venezuela y registra por primera vez en letra impresa la receta de la ayacca originaria, la preparación de las arepas, la elaboración de los primeros quesos, la importancia del maíz como cereal más valioso que el oro, el primer dibujo de un sebucán y un largo etcétera.

El manuscrito, actualmente en el Museo Británico, estaba olvidado en la biblioteca de la Universidad de Oxford, donde unicamente se mencionaba en un catálogo de 1973 de la Oxford University Press. Lovera lo encontró y se encargó no sólo de que fuera editado en español, traducido por la profesora Marisa Vannini de Gerulewicz, sino que desarrolló un minucioso estudio preliminar para descrifrar la vida del personaje y sus aventuras acompañando a Juan de Carvajal, Felipe de Hutten y los Welser en el período inicial de nuestra historia colonial. La conclusión de Lovera fue que la obra era auténtica, que su autor sí vino a América, que las afirmaciones que contiene merecen credibilidad, que su relación constituye una valiosísima fuente con nuevos datos sobre la fundación de El Tocuyo, ocurrida el 1 de noviembre de 1545 y no el 7 de diciembre como se pensaba.

Cocineros ilustrados

La teoría sin práctica es como una arepa sin relleno. Es en el ejercicio diario de un oficio o profesión donde se comprueba el conocimiento especulativo y su correspondiente aplicación. Esto lo entendió temprano Lovera, quien abogaba siempre por la creación de una escuela de cocina centrada en lo venezolano donde se formaran cocineros ilustrados capaces de reformular lo nuevo a partir de lo ancestral.

Con un budare como emblema para que no quedaran dudas de sus intenciones y objetivos, surgió en 1988 el Centro de Estudios Gastronómicos CEGA, como sitio de discusión y análisis de jóvenes provenientes de diferentes disciplinas que se interesaban en los oficios de la cocina. Luego vino la Asociación Civil sin fines de lucro que se convirtió en la primera escuela centrada en la cocina del país, con un plan de estudios teórico histórico que iba más allá de manejar un cuchillo o deshuesar un pollo. Como buena escuela de cocina, funcionó también durante dos lustros un restaurante donde se dignificó el comer a la manera del país, adaptada a la modernidad de nuevas técnicas y productos. El otro objetivo del CEGA fueron los libros, libros de cocina, obviamente, y aquí la deuda crece.

En una entrevista realizada por Patricia Marcano en el diario La Razón en 2016, Lovera dijo cosas así: “Cuando fundé del CEGA, en 1988, mi idea era que se estudiara con énfasis la cocina criolla; nuestra meta era ‘el cocinero ilustrado’, formar un cocinero que sepa dar cuenta de su oficio”. Esos cocineros ilustrados son los que hoy alimentan la diáspora, los que abren emprendimientos exitosos en todas partes del mundo, los que ganan premios y estrellas Michelin y ponen nuestra cocina a la altura de las mejores. “Los buenos que salieron del CEGA, los mejores, más del 80% están fuera. Me conforta saber que lo que se les enseñó y para lo cual se adiestraron fue aceptado en los centros importantes de gastronomía”.

Las letras del CEGA

La palabra impresa, haciéndole honor a la sopa de letras con que nos alimentaron cuando pequeños, también ocupó un espacio importante en los ideales del CEGA y se convierte en otra deuda con Lovera. Allí están los más de 30.000 volúmenes de su biblioteca abiertos a la curiosidad de quienes se interesen de verdad en el conocimiento debidamente documentado, vital para preservar nuestro acervo histórico en una época de lectura fugaz donde parece no haber tiempo para Gutenberg. Una pequeña Alejandría en Bello Monte, Caracas.

Imprescindible en toda biblioteca es el primer libro editado por el CEGA, de la bibliotecóloga Orfila Márquez: Recetarios de Cocina Venezolanos. Ensayo Bibliográfico. Es la más completa bibliografía de lo publicado en Venezuela sobre cocina y alimentación, desde 1861 a 2001, que incluye incluso cientos de manuscritos y recetarios familiares. Una obra capital para adentrarse en la cultura gastronómica del país con 652 referencias de documentos publicados, más 70 manuscritos donde, como aclara la profesora Márquez: “El 34,67% de los primeros autores son mujeres y el 19,79% son hombres. Del resto de los recetarios, 45,54%, en un 16,87% el responsable es un ente colectivo (Ministerio, Corporación y otros), en un 23,92% no aparece la mención de autor o editor, y en el 4,75% restante resultó imposible identificar el nombre de pila del autor”. Una versión actualizada digital al 2014 incluye 1.412 obras clasificadas así: 1.019 recetarios de cocina y afines, 458 son generales y 337 especializados, más 109 manuscritos y 19 materiales especiales.

Honrar la deuda

¿Cómo pagarle a Lovera los favores recibidos? Como bien dijo la Academia Venezolana de Gatronomía al lamentar el fallecimiento: “Los que han trabajado en la investigación sobre cocina y gastronomía venezolanas saben que ‘todos los caminos conducen a Lovera’ porque es imposible indagar y escribir sobre los orígenes y desarrollo de nuestros modos ante el fogón y ante la mesa sin leer al profesor Lovera”.

Podemos comenzar por recurrir a sus fuentes que tan gentilmente nos ha facilitado, respetando el origen de las observaciones, las asociaciones, los recuerdos, los ritos. Podemos diferenciar lo certero de lo imaginado, sustentar con escritura lo oral, documentar y registrarlo todo.

Le podemos pagar leyendo y releyendo sus escrituras, divulgando su obra, ampliando nuevas áreas de conocimiento, haciendo camino con los senderos por él señalados. Revisando su bibliografía.

Podemos seguir su consejo de utilizar más los sentidos como medios de investigación social recurriendo a los sabores, el gusto, los olores, cosas que no se consiguen en la nube ni en las redes sino en la vivencia y convivencia.

Con sólo citarlo cada vez que recurrimos a sus palabras, es una buena manera de abonar a cuenta. Por algo se empieza.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional