Por OCARINA CASTILLO D’IMPERIO

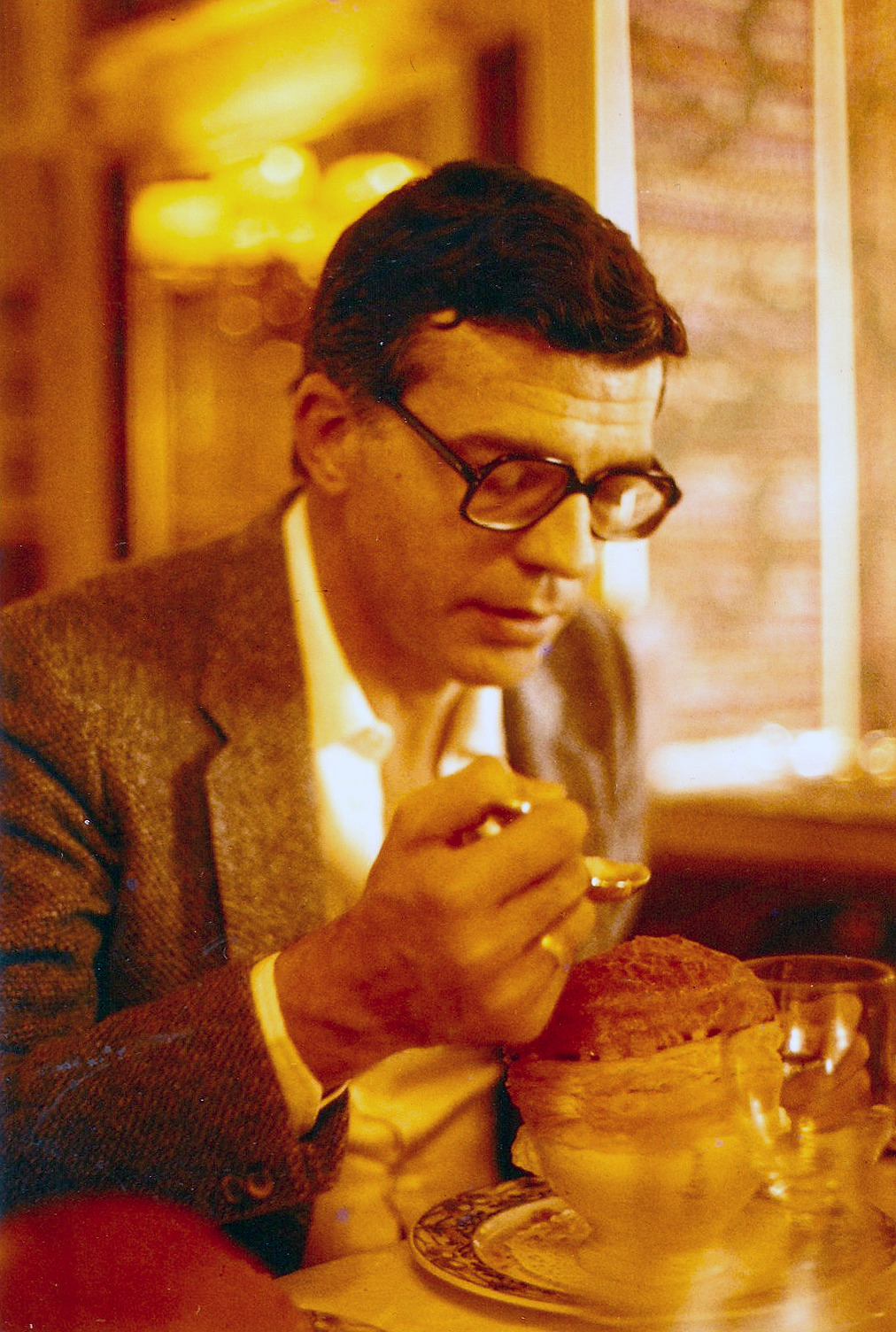

En el año 1976 tuve la fortuna de ser tesista de la profesora Maritza Montero, psicóloga social, que dictaba clases, además de en la Facultad de Humanidades, en la para entonces Escuela de Sociología y Antropología de Faces. Ser alumna de Maritza en dos asignaturas y tener la dicha de ser su tutoreada, era mucho más de lo que una estudiante interesada en culminar bien sus estudios podía aspirar. Entre las profesoras de la época, ella sobresalía como mujer inteligente, muy bien formada e informada y excelente docente, con una personalidad cautivadora, aguda, exigente y formal, pero, sobre todo, muy ella, en síntesis, la profesora a la que quería emular y parecerme en el futuro. Al aprobar la tesis, mi tutora me invitó a cenar en su casa y allí tuve el gusto de conocer a su esposo, el Dr. José Rafael Lovera, quien además de ser un reconocido abogado y profesor de la Escuela de Historia de la UCV, era un buen cocinero y delicado gourmet. Por mucho que lo intento, del menú de esa noche sólo tengo vagos recuerdos de un asado y de un helado de guanábana hecho por Maritza, quien comentó que era un postre tan rico como sencillo que le gustaba preparar.

Volví a tener noticias del Dr. Lovera poco tiempo después, al enterarme de su entrañable amistad con el coordinador del proyecto en el que trabajaba en el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), profesor Germán Carrera Damas, con quien compartía no sólo la pasión por la Historia, sino la afición por el disfrute de la buena mesa y mejor conversación. En un Congreso de Historiadores, por allá por 1979, tuve la oportunidad de conocer uno de sus trabajos sobre Historia de la Ciencia y Técnica en Venezuela, tema que me resultó especialmente novedoso e interesante, toda vez que él lo pensaba desde una perspectiva que le permitía “articular en un todo” la secuencia de nuestro proceso histórico, planteándose la necesidad de contar con una “Guía de fuentes” que hicieran posible profundizar en la Historia social de la Ciencia. De esta forma, abordó con particular entusiasmo el estudio de los instrumentos de trabajo, proponiendo una periodización y otorgándole especial importancia a los procesos de encuentro, aculturación e hibridación en la complejidad de sus variantes regionales y locales.

Del estudio de los instrumentos de trabajo en las faenas agrícolas —la tríada hacha-macana-coa o chícura, característica del equipo técnico aborigen—, continuó con el equipo de la sociedad criolla —en el que sobresalía la trilogía machete-chícura-azada—, y de allí a los nuevos recursos técnicos implantados como los molinos hidráulicos y los trapiches e ingenios en el marco de las unidades productivas que le daban sentido: conucos, haciendas y hatos. Estas aproximaciones fueron sentando las bases y agregando preguntas y razones a la que sería su monumental investigación sobre la Historia de la alimentación en Venezuela. Es menester recordar su importante afirmación acerca de lo que denominó la “polivalencia del acto alimentario”:

“Al tratarse de hacer historia de la alimentación, es decir, de los hechos y fenómenos alimentarios, esa urgencia de totalidad salta a la vista pues en ellos se perciben, no sin angustia, los múltiples hilos que forman la urdimbre de la historia. Hoy nadie osaría negar que no comemos sólo para sobrevivir, que también lo hacemos con los ojos y con la mente, que en el acto de la ingesta se evidencian desde los gustos individuales hasta los roles sociales del ‘homo edens’, que la conducta que nos lleva a ingerir descubre, si se la analiza con propiedad, factores religiosos, morales y hasta filosóficos” (Lovera, J.R. Estudios de varia Historia. Biblioteca Academia Nacional de la Historia, Caracas, 2002, p. 86)

Esta investigación implicó cerca de 10 años de ardua pesquisa, en la que el profesor logró reunir más de 4.000 fichas de datos, sustentadas en una revisión documental y bibliográfica sin precedentes. De su lectura, punto de partida de mis indagaciones acerca de la gastronomía venezolana, sobresalen algunas reflexiones: la exhaustiva revisión documental y biblio-hemerográfica que le sirve de base, aportando la originalidad, profundidad, exhaustividad y calidad tanto en fuentes antiguas y clásicas, como en autores y publicaciones de alta contemporaneidad, gracias a sus dotes personales para la investigación, su capital intelectual y la exuberancia de su biblioteca; la riqueza de las categorías propuestas, especialmente la de “régimen alimentario”, calificada por su autor como un “concepto-haz irradiante”, que por su complejidad y transversalidad no dudo en calificar, sin duda alguna, como categoría multidimensional y multifuncional; la exhaustividad y precisión en el uso de la cronología y por ende en la formulación de la secuencia de nuestro proceso alimentario; el rigor, y a la vez, transparencia y sencillez en el uso del lenguaje y la comunicación de las ideas y contenidos. Todo ello hace que esta investigación, aun después de 23 años de su publicación, sea lectura indispensable e insuperable para cualquier estudioso que pretenda adentrarse en la problemática socio-histórica de la alimentación en Venezuela.

Y allí, entre sus páginas e imágenes, poco a poco se descubre “que todos los caminos llevan a Lovera” porque no hay manera de encontrar un tema, o más específicamente un problema, una preparación local o regional, una sesuda reflexión o tan sólo un aviso comercial del pasado, en el cual él no haya reparado y por ende escudriñado, interpretado y comentado. Desde la tecnología indígena, hasta los ingredientes, recetarios y regionalización de las cocinas, los panes, la gastronomía caribeña, el aporte de los sabores de la población esclavizada procedente del Africa sub-sahariana, el cacao y el café, las haciendas, las meditaciones y navegaciones gastronómicas, bebidas, mercados, personajes… todo atrajo su interés, todo se convirtió en apetito, en pasión, en goce.

A su curiosidad y entendimiento no le resultó ajeno lo que transcurre más allá de nuestras fronteras, ya sean regionales o continentales, de allí su interés en conocer autores, investigaciones, discutir sobre viejos y nuevos problemas, acopiar bibliografía, recetarios, participar en Congresos, eventos y exposiciones y colaborar en revistas y libros editados en numerosos países, en los cuales su voz, textos, experiencia y sapiencia dejaban importante huella.

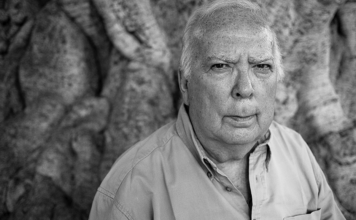

Lovera fue un “abridor” de caminos, de instituciones, búsquedas, posibilidades, un maestro estimulante, crítico y exigente. Solidario, franco, generoso. Visionario, testigo y protagonista de primera línea del posicionamiento de nuestra gastronomía. Siento orgullo de haberlo conocido y de compartir diálogos, actividades y mesa. Con generosidad y confianza me abrió las puertas a la investigación y al CEGA y la biblioteca de Colinas, pude disfrutar de su amable conversación en la que me regaló explicaciones y respuestas, dejándome siempre nuevas inquietudes. Tuve el enorme placer de invitarlo a mis clases a la UCV y de inaugurar con su conferencia nuestro primer Diplomado en Alimentación y Cultura. No obstante nuestra última conversación, en la que le manifesté mi agradecimiento por darme la maravillosa oportunidad de emprender la investigación sobre los sistemas alimentarios colombo-venezolanos, ahora pienso que me quedé con ganas de decirle, sin rubor, ni distancia, cuánto le debo, le admiro y lo mucho que lo estoy extrañando.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional