Esta vez la historia fue distinta: había ganado el sí, es decir, el oficialismo.

En ese momento, Mariandreina tenía 13 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta comenzó a retumbar en su mente. Y se transformó en una interrogante en primera persona: “¿Y yo, qué puedo hacer?”.

Mariandreina creció en Ruperto Lugo, una comunidad de Catia, en el oeste de Caracas. Se trata de una zona que por muchos años fue un bastión del chavismo. Ella entendía la política como un asunto importante. A los 9 años, prestaba atención a las conversaciones de los adultos, trataba de entender las noticias que veía en la televisión. Era otra época para la prensa. Tal vez por eso comenzó a soñar con ser periodista. Cuando en 2007 escuchó que iban a cerrar RCTV, y veía imágenes de protestas estudiantiles, pensó: “Yo quiero estar ahí”. Tenía 11 años. Con el paso del tiempo, el país comenzó a dar tumbos entre sucesivas crisis, muchas de las cuales la tocaron muy de cerca.

Su mamá trabajaba en el Banco Federal, un lugar del que Mariandreina tenía recuerdos felices: los compañeros de su mamá siempre alegres, los campamentos vacacionales a los que ella podía ir, las fiestas navideñas. En junio de 2010, Chávez intervino ese banco y entonces comenzó a ver caras largas en casa. A su mamá y al resto de sus colegas los despidieron. Muchos perdieron sus ahorros.

Había pasado poco más de un año desde aquel referéndum de 2009, de ese día en que se preguntó: “Y yo, ¿qué puedo hacer?”. Se sintió indignada. Después vino la rabia: en agosto de ese 2010 supo de Franklin Brito, un agricultor delgado, muy delgado, muriendo por una huelga de hambre, defendiendo las tierras que el gobierno le arrebató; ante lo que un funcionario cercano al presidente dijo: “Huele a formol”.

“Y yo, ¿qué puedo hacer?”, una y otra vez.

Esa pregunta avivó una pulsión en Mariandreina. Por ejemplo, en el liceo, era la estudiante que promovía las elecciones de los delegados de curso (parecía más bien una “jefa de campaña” que impulsaba a los líderes del salón para que asumieran la responsabilidad de representarlos).

Teniendo 18 años acompañaba a su mamá a las frecuentes marchas que la oposición motorizaba durante aquellos años. Era 2014. Asistió a aquella fatídica marcha del 12 de febrero —convocada por la oposición para protestar en contra de la violencia, la corrupción y la crisis económica que no hacía sino aumentar—. Estaban allí cuando notaron un rebulicio. Corrieron a refugiarse en una estación del Metro de Caracas. Entraron y oyeron cómo bajaban la santamaría justo detrás de ellas. Escucharon los disparos. Fue asesinado Bassil Dacosta, de 23 años, y más tarde, en otro punto de la ciudad, también mataron a Robert Redman, de 32. Fueron los primeros de muchos caídos en los siguientes meses.

Mariandreina sintió esperanza; después, miedo.

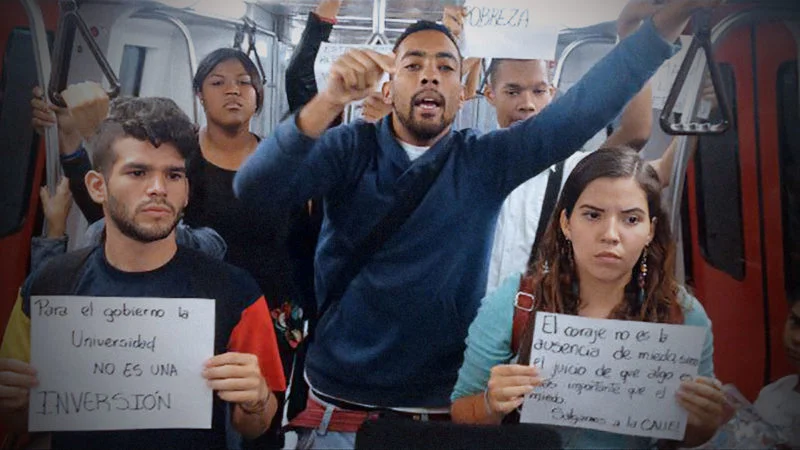

A partir de ese día, esa pulsión comenzó a movilizarla aún más. Ya no solo iba con su mamá, sino que también asistía con compañeros de clase y amigos. Se subía al Metro con pancartas, se colaba a medianoche en pasarelas para colgar carteles. Un día decidió buscar un espacio donde pudiera levantar su voz y las voces de otros. Con ganas de participar, de promover el debate, se unió como militante a un partido político de oposición. Allí estaba cuando llegaron las elecciones parlamentarias de 2015. No solo ejerció por primera vez su derecho al voto, sino que también se ofreció como testigo de mesa.

—¿Estás segura de que quieres hacer esto? —le preguntó su mamá.

Hay que recordar que vivía en Ruperto Lugo, donde muchos seguían apoyando a la llamada revolución bolivariana. Era un sitio complicado para defender votos. Su centro de votación seguro iba a estar rodeado de colectivos, grupos paramilitares al servicio del gobierno.

—Tenemos que cuidar los votos, mamá. Este es el objetivo. Hay que lograrlo —le respondió.

Y fue, y votó, y se quedó hasta que cerró su mesa, cerró su acta y la envió.

Sorpresivamente, esa vez la oposición ganó: la Mesa de la Unidad Democrática consiguió ocupar 112 de los 167 puestos a diputados de la Asamblea Nacional.

Aunque el gobierno se las arregló para inhabilitar las funciones del parlamento, Mariandreina no se amilanó. En 2016, allí, en Ruperto Lugo, comenzó a liderar actividades comunitarias como entregas de juguetes en Navidad o encuentros culturales. En esa época empezó también a estudiar periodismo y se convirtió en la coordinadora de comunicaciones del partido en su localidad. Poco después, en 2017, fue ascendida a la coordinación juvenil de Caracas.

Cada tanto alguien del Consejo Comunal le tocaba la puerta: “No puedes hacer esto”, le decían. La amenazaban. Algunas veces ella se sentía motivada y otras llena de culpa. Se dio cuenta de que estaba exponiéndose ella y a su mamá.

El país avanzó, de nuevo, hacia una vorágine de protestas. Un día de 2017, Mariandreina, con 21 años, estaba en una reunión de trabajo con David Sosa, compañero de su partido, en el apartamento de un amigo en común. Tocaron bruscamente a la puerta. Eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Los llevaron a la sede de Plaza Venezuela. Los amedrentaron recordándoles que justo bajo sus pies estaba La Tumba, la celda en la que torturan a muchos presos políticos.

“Ustedes saben lo que le ocurre aquí a la gente que no habla”.

Querían que les revelaran los supuestos vínculos de su partido con las manifestaciones de ese año.

“No tenemos nada que decir”, les respondían ellos.

A pesar de su silencio, no les hicieron nada.

Les permitieron hacer una llamada. Ella decidió marcarle a su mejor amigo.

—Avísale a mi mamá —le dijo.

Sabía que su mamá necesitaría contención y no quería que recibiera la noticia sola. Luego, los llevaron hasta El Helicoide, otro de los lugares de reclusión de presos políticos. Allí la separaron de David. Pasaron cinco días antes de que los presentaran ante tribunales militares (algo contrario a la ley, pues ambos ciudadanos son civiles) y no le dijeron qué cargos les imputaban. De eso se enteró después, desde la celda, viendo la televisión.

En aquellos años, las cadenas nacionales transmitían un corto del gobierno que se llamaba Notipatria. En ese programa ella vio su foto y la de David: los acusaban de terroristas, de haber cometido “traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos de la Fuerza Armada”.

Finalmente, el Tribunal 3° Militar de Control de Caracas dictó medida privativa contra ambos, en El Helicoide.

Allí pasó tres meses, estoica. Al comienzo, debió dormir en una cama cerca de un basurero. La primera vez que vio a su mamá fue luego de un mes, en un traslado, porque su abogado coordinó un breve encuentro: ella la esperó en un carro en la vía por la que pasaría la patrulla, bajaron los vidrios al mismo tiempo, se tocaron las manos a través de la ventana.

—Estoy bien —alcanzó a decirle Mariandreina.

La celda era pequeña, de unos tres metros de ancho por seis de profundidad. Tenía una cocina minúscula, un espacio que hacía las veces de sala. Había muchos tobos de agua y potes de basura. Moscas y chiripas. En las visitas, que le permitieron a partir del segundo mes, le pedía vinagre a su mamá para ahuyentarlas.

En la cárcel conoció a una mujer que tenía una bebé de 1 año, a quien cuidaba la madre de esta. No se comía lo que le daban en la prisión, sino que lo guardaba en la pequeña nevera de otra compañera, para que su mamá y su bebé pudiesen comer en casa. Así, poco a poco, entre las penurias que vivían, el maltrato, la falta de acceso a la higiene menstrual, descubrió la sororidad: se hizo feminista.

Poco antes de su aprehensión, había ocurrido la “sublevación” de Luisa Ortega Díaz. La fiscal general, en el cargo desde 2007, durante mucho tiempo cercana al régimen, había asegurado que el Estado era responsable de la ruptura del orden constitucional. La posterior destitución de Ortega desencadenó la liberación de varios presos políticos, incluyendo a Mariandreina.

Cualquiera esperaría que después de esa experiencia Mariandreina se hubiese retirado de la política. Pero la cárcel solo agitó más ese pecho lleno de preguntas sobre qué hacer, cómo ayudar. Al salir, se postuló a la coordinación juvenil de su partido, y ganó. Su madre, quizá dudosa, nunca dejó de apoyarla. Siguió trabajando de la mano de los dirigentes que admiraba, se desilusionó de otros tantos, y nunca dejó de hacer actividades por su comunidad.

Pero cada día se la ponían más difícil. Colectivos y consejos comunales saboteaban los eventos culturales que organizaba, amenazaban a los vecinos que asistían. En diciembre de 2021, agotada, no hizo el acostumbrado evento para repartir regalos.

Los niños le preguntaron qué ocurría. Ella solo pensaba en que ya no podía más. Que sin el apoyo de la comunidad no sería posible.

Meses más tarde, encontró una solución: si sus vecinos de Ruperto Lugo no querían —o por amenazas no podían— respaldarla, ella traería gente de afuera. Y así, sus amigos, compañeros del partido, más activistas, la ayudaron a retomar iniciativas para su gente.

Desde 2020 ella trabajaba como activista de Voto Joven, una organización que promueve y defiende el voto. Como la dinámica del partido había cambiado y ya no se sentía a gusto, aceptó la propuesta de la ONG de que asumiera la coordinación de Distrito Capital. Allí estuvo hasta 2022, cuando le propusieron integrar la coordinación de Activismo y Estructura Nacional. Fue un buen año porque además logró acercarse, por fin, a sus vecinos en Ruperto Lugo.

En su comunidad había una pared sucia, fea, llena de mensajes de los colectivos. Comenzó a buscar a los líderes de estos grupos, a contarles que ella quería pintarla. No había forma de hacerlo de otra manera. Habló con vecinos, con consejos comunales. Y lo logró. Con sus amigos, pintaron un mural enorme y colorido. Y estos colores les sacaron unas sonrisas a muchos. Un día, un vecino le dijo:

—¿Y por la cancha se puede hacer algo?

Sí, claro que se podía. En marzo de 2023, se retomó el espacio con un evento cultural y una jornada médica, y llevaron raperas para amenizar el acto. A la par, se inició una intervención artística de la cancha, que reinaugurarán una vez esté lista. En esa oportunidad volvieron a amenazar a la comunidad, pero esta vez algo cambió: la gente asistió a la actividad.

Y ella, finalmente, no se sintió sola.

Han pasado más de 15 años desde que se preguntó por primera vez qué podía hacer. Ha labrado y transitado un camino lleno de respuestas que, a su vez, alimentan la misma pregunta. Hoy, sigue trabajando para contestarla, pero tiene al menos una respuesta clara para aquella indignada niña de 13 años:

“Ten paciencia y determinación, claro que puedes. Vas a estar siempre bien acompañada”.

Johanna Osorio Herrera

Jugaba a ser reportera desde que aprendí a leer. Luego, coqueteé en mi imaginación con cinco profesiones más. Pero la vida me quería periodista. Lo supe a los 12 años. Nací el día que empecé a cubrir deporte menor y las comunidades me enamoraron. Ahora aprendo a contar sus historias.