Lloran mientras mueren.

Las sobrevivió una cuarta amiga de nombre María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, nacida en la provincia argentina de Corrientes en el año 1930, casada con el abogado Antonio Murano, habitante del barrio porteño de Monserrat y madre de un hijo: Martín Murano. Le decían Yiya, Yiyona. Yiyi. Era alta, rubia, nadadora. Le gustaba tomar el té en las confiterías de Buenos Aires, ir al cine, comprar ropa, recibir regalos. Pero poco tiempo después de la muerte de su última amiga la señora Murano dejó de tener una existencia tranquila. Perdió para siempre el nombre Mercedes y fue, por el resto de sus días, Yiya. Los diarios la mostraron en primera plana. La llamaron “la envenenadora de Monserrat”. A todas, decían, las había matado con cianuro.

***

Nilda Gamba era vecina de departamento y concuñada de Yiya Murano.

Lelia Formisano de Ayala vivía en Mar del Plata. Cuando iba a Buenos Aires se hospedaba en casa de Nilda.

Carmen Zulema del Giorgio Venturini era prima segunda de Yiya. Viuda y habitante de La Plata, una ciudad que dista pocos kilómetros de Buenos Aires, tenía un departamento en la capital argentina, donde las amigas se reunían a jugar al póker.

En 1979, la dictadura militar que había comenzado en 1976 iba acompañada de una situación económica singular. Los intereses que bancos y financieras ofrecían eran altísimos: un puñado de pesos se multiplicaba por tres en poco tiempo. Yiya, una maestra que nunca había trabajado, un ama de casa ambiciosa, decidió dedicarse un tiempo a la usura. Recibía dinero de sus amigas, lo colocaba en algún plazo fijo no demasiado oficial, y devolvía capital más intereses a cambio de una comisión.

Primero Carmen, después Nilda, por último Lelia, le entregaron dinero, entusiasmadas con la idea de ganar mucho sin esfuerzo. Al principio Yiya cumplió, pero con el correr de los meses empezó a retrasarse con los pagos. En el verano austral de 1979 debía entregarles a sus tres amigas un total de trecientos mil dólares.

El sábado 10 de febrero de 1979 Nilda Gamba sintió dolores fuertes en el estomago. Había comido pescado y tomado té con Yiya. Un médico le recetó antiespasmódicos y Yiya, como era su vecina, se quedó para cuidarla. A las dos y media de la madrugada del domingo 11, Nilda cayó en coma y poco después, murió. El médico que firmó el certificado de defunción decretó la causa: “Paro cardíaco no traumático”. La causa de muerte de media humanidad.

A Yiya le gustaba tomar el té en las confiterías de Buenos Aires, ir al cine, comprar ropa, recibir regalos. /Foto: Abdel Rahman Abu Baker/Pexels

Días después, cuando se vencía el plazo para devolver el dinero a Lelia Formisano de Ayala, Yiya fue a su departamento. Tomaron el té, se citaron para ir al teatro esa noche. Cuando Yiya pasó a buscarla nadie respondió. El 22 de febrero los vecinos denunciaron un olor penetrante en el departamento de la mujer. La policía la encontró muerta frente al televisor, con masas y una taza de té en el piso.

El 24 de marzo, Carmen Zulema del Giorgio Venturini, prima segunda de Yiya, sintió nauseas, mareos y salió al pasillo de su casa a pedir ayuda. Cuando se revolcaba, rodeada de vecinos y el portero, llegó Yiya. Entró apurada al departamento, rebuscó algo —dicen que un papel, un frasco— y al salir insistió en acompañar a su prima en la ambulancia. Zulema murió antes de llegar al hospital. En el funeral, Diana María Venturini, hija de Zulema, recordó que Yiya tenía una deuda con las tres muertas. Buscó en el departamento de su madre el documento firmado en el que Yiya se comprometía a devolver el dinero. No lo encontró. Habló con el portero, que le confirmó que la señora Murano había entrado en la casa buscando algo, frenética, antes de que llegaran los médicos. Diana fue a la policía: dijo que dudaba.

Se abrió una causa. Se ordenó la exhumación de los cuerpos. Las autopsias de Nilda y Lelia, que habían sido enterradas en tierra, no fueron concluyentes: los cuerpos inhumados de ese modo producen, en el proceso de descomposición, clorhidrato de cianuro. Pero en las vísceras del cadáver de Zulema se descubrieron restos de cianuro alcalino. El 27 de abril del 1979 un comisario entró en el departamento de Yiya.

—Señora, nos va a tener que acompañar.

Fue juzgada y acusada por el asesinato de las tres mujeres y estuvo presa entre 1979 y 1982. Ese año fue liberada por falta de testigos directos de los crímenes y pasó tres en libertad, hasta que en 1985 la Cámara de Apelaciones la consideró culpable: la acusó de homicidio calificado, reiterado en tres oportunidades, y estafa al patrimonio de las tres mujeres. La condenaron a cadena perpetua. Se dio por probado que el veneno estaba en las masas o las tazas de té. Diez años más tarde, en noviembre de 1995, beneficiada por una conmutación de penas, salió en libertad. Se presentó entonces en varios programas de televisión, proclamando que era inocente.

Después, durante mucho tiempo, Yiya Murano desapareció.

Fotografía archivo criminal de Yiya Murano. @emeceforenses

***

Faltan tres minutos para la una de la tarde. Es agosto de 2003. El mediodía está helado en Buenos Aires y, por momentos, parece que no sucederá. Que la voz de la mujer en el teléfono —plena de salivas, musculosa— ordenando «El lunes a la una en la confitería La Ópera» fue un invento de la imaginación.

Pero entonces, a la una en punto, las puertas de confitería La Opera se abren y —ojos sepultados tras varios centímetros de cristal oscuro— Yiya Murano entra, bamboleante, enorme, y saluda sonriendo a uno y otro lado, como si los veinte metros que la separan de las mesas del fondo fueran una pasarela. Nadie sabe quién es, pero usa sus modos de celebridad. Eso es lo primero que se ve de ella: el mundo inexistente donde vive. Ese mundo estertóreo, recuerdo agonizante de años en los que era espléndida y todos se volvían para admirarla. Era rubia. La boca una fruta partida. Una promesa de todas las cosas. Ahora tiene 73 años.

Llega hasta el borde de la mesa y dice, clavando los ojos viscosos, un brillo raro detrás de las gafas:

—¡Qué linda sos! ¡Sos un amor, vos! ¡Eliana…!

—Leila

—¡Eleila! ¡Estás hablando con Yiya Murano! —grita Yiya Murano y pide que por favor la llame Mercedes— Ay, qué lindo es este lugar. Vos también sos un amor, querido —le dice al mozo que se acerca a tomar el pedido—. Voy a hablar de vos con… ¿cómo te llamabas vos, nena… Elvira… Leticia?

—Leila.

—Eso. ¿Qué puedo tomar, a ver…? Bueno, traéme un tecito. Y para ella, también, ¿no, tesoro? Un tecito.

Lo dice con toda intención, pero el mozo tiene apenas más de veinte y cuando ella salía en los diarios él jugaba con trenes eléctricos. Vuelve con té y dos masas dulces que apoya, indolente, sobre la mesa. Ha cruzado las manos como en un rezo.

—Decíme, querida. ¿Qué querés saber?

Todas las opciones son malas.O es una mujer inocente que pasó trece años en la cárcel, o estoy sentada frente a una asesina.

***

Se parece a las fotos que los diarios publicaban hace treinta años: la misma cara inmensa, la misma mirada escurrida. Una bufanda se extiende en cruz sobre sus pechos planos. Lleva falda larga, medias opacas, los pies sometidos a unas pantuflas de geriátrico.

—Tengo un agujero acá, tocá.

Se lleva la mano al lado izquierdo, sobre la frente. El pelo ralo, rubio, se aparta como una cortina mustia y se ve esto: una hondonada bajo la piel clara producto de una operación a la que tuvo que someterse en 1980, cuando estaba detenida y le diagnosticaron un aneurisma en el cerebro. Le quitaron parte del hueso que recubre la masa encefálica, de modo que ahora sólo la piel crujiente de arrugas separa esa masa suave, rosada, del mundo exterior.

—Me lo pueden arreglar con cirugía estética, pero yo le tengo pánico a las operaciones, así que ni loca. Le tengo pánico a las operaciones y a los gatos. El médico me dijo que mi operación había sido un milagro. Nadie esperaba que yo sobreviviera.

La intervención le dejó otra secuela: perdió el olfato. No puede oler.

—Yo, que era la loca de los perfumes.

De una cartera pequeña que lleva colgada del cuello saca un papel, una fotocopia arrugada. Tinta corrida, letra manuscrita.

—Preparáte porque te voy a mostrar la prueba concluyente de que yo no las maté. Mirá lo que dice acá… Ay, no tengo anteojos para leer… Qué pena… Bueno, acá dice que habiéndosele practicado a mi prima, la señora de Venturini, respiración boca a boca no se puede haber muerto de cianuro porque cuando vos aspirás cianuro inmediatamente te morís. Y el médico que le hizo respiración boca a boca no se murió.

—¿Ese papel es una prueba presentada en el juicio?

—No, no. Esto es una carta que me firmó un doctor. Es una prueba concluyente. Yo lo único que sí puedo confesar es que he sido una usurera. Vivíamos prestando plata, y en esa época prestabas treinta mil y te devolvían noventa mil. Y eso sí, lo siento muchísimo. Y te voy a confesar algo…

La voz entre la congoja y la confesión final. Una pausa dramática aprendida en tardes de talk shows y telenovelas.

—Yo sí maté a dos personas.

Evalúa el efecto. Examina, como un entomólogo mira un insecto, la reacción en el rostro del que escucha.

—Maté a mi madre y a mi marido, Antonio Murano. Ellos no pudieron soportar mi detención.

Las mejillas tiemblan, la cara se retuerce. Enseguida dice que no quiere llorar. Que ya ha llorado suficiente.

A la una en punto, las puertas de confitería La Opera se abren y —ojos sepultados tras varios centímetros de cristal oscuro— Yiya Murano entra, bamboleante, enorme, y saluda sonriendo a uno y otro lado. / Foto: Suzy Hazelwood / Pexels

***

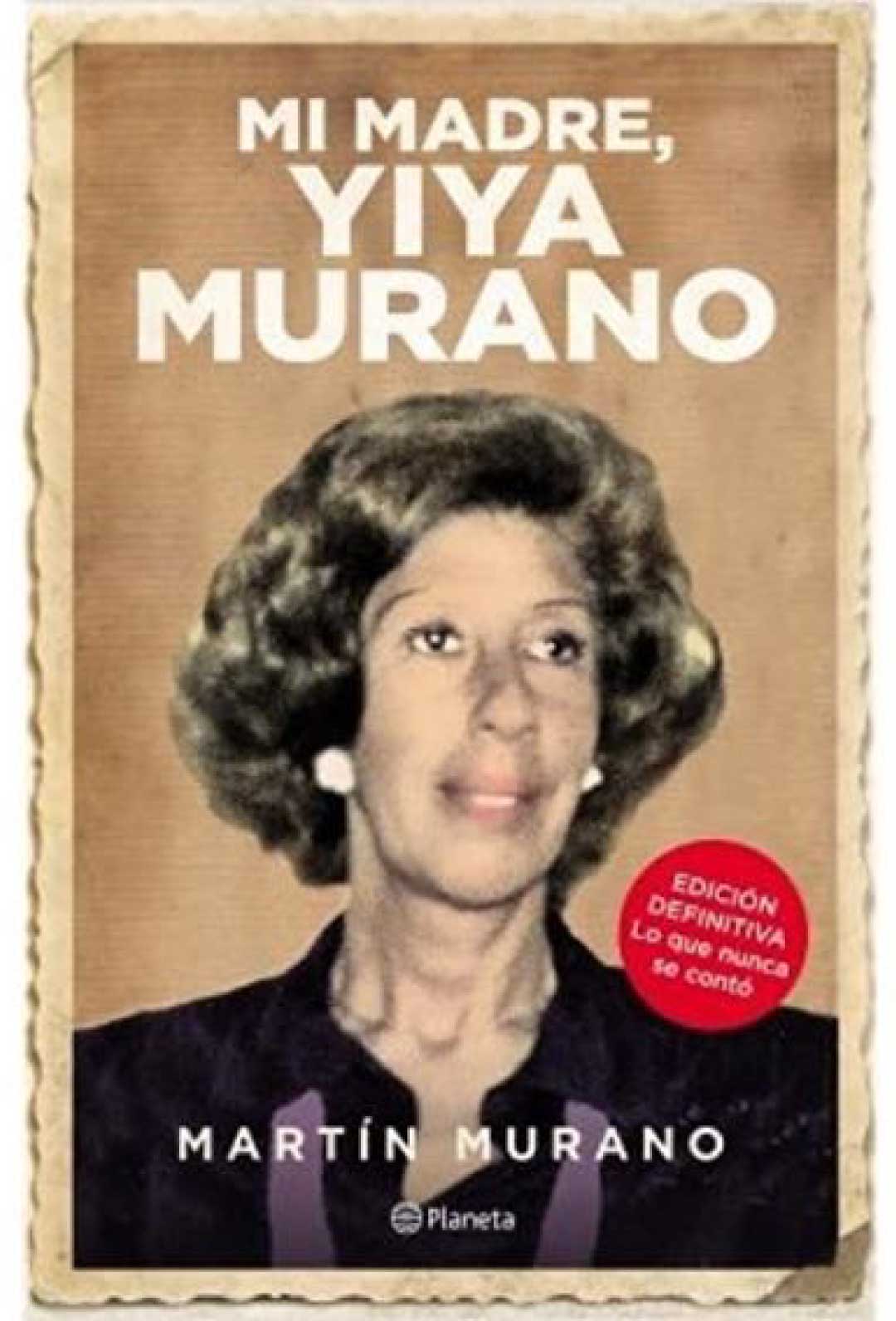

Martín Murano, hijo de Yiya, era stunt —doble de riesgo— y afecto a las artes marciales. Escribió en 1994 un libro publicado por Planeta llamado Mi madre, Yiya Murano. La imagen de tapa es así: una mano de mujer vertiendo gotas en una taza de té. Y eso es sólo el principio. “No visité a mi madre más que una docena de veces durante los tres años que duró su primera detención —escribe—. En ese tiempo ya se consolidaba en mí la certeza de que mi madre era culpable y ese sentimiento hacía que me resistiera a verla […] Era teatral, fría, manipuladora y sumamente egoísta”.

La describe como una mujer afecta a gastar dinero, llena de amantes a los que visitaba llevándolo con ella y obligándolo a llamarlos “tío”. “Yiya —sigue escribiendo Martín Murano— estaba acostumbrada a manejarse con una buena cantidad de efectivo en la cartera, montos que utilizaba despreocupadamente para comprar cualquier cosa o invitar a gente que apenas conocía. Daba la impresión de que el dinero no tenía para ella ninguna importancia, que no lo necesitaba, y despreciaba a la gente que se cuidaba en gastar”.

De su padre, Antonio Murano, dice en cambio que era un hombre bueno, sometido. Enamorado. Asegura que cuando la justicia ordenó su segunda detención, Yiya huyó y permaneció oculta. Y que cuando él, Martín, fue a buscarla para convencerla de entregarse, ella le ofreció dinero —dinero— para que guardara silencio sobre su escondite.

—¡Jamás estuve yo escondida! —grita Yiya ahora—. Martín nunca me fue a buscar. Yo estaba esperando que me llegara la orden para presentarme.

—¿Dónde estaba?

—No. Eso no lo voy a decir. Yo pasé fronteras. Estuve en Brasil, en España. Un día abrí un diario y vi que decían que yo me tenía que presentar, y ahí fui.

Martín, en su libro, tiene una versión distinta. Asegura que en aquel escondite su madre le confesó dos cosas: que Antonio Murano no era su verdadero padre, y que ella las había matado:

«—Sí, yo las maté— confesó. Yo ya lo sabía, no tenía ninguna duda, pero escuchárselo decir no dejó de impresionarme.

–Pará, pará, ¿cómo les diste el veneno si vos no estabas cuando murieron? —indagué. Confieso que a esta altura mi bronca había cedido ante la curiosidad.

—Estaba… estaba en los saquitos de té».

Esta tarde, en La Ópera, Yiya se ha servido té dos veces.

—Martín dice que usted le confesó que el veneno estaba en los saquitos de té.

Da un respingo, responde indignada:

—¿Cómo en un saquito de té? Si jamás se lo dije.

Jamás se lo dije, dice, y sobre la mesa se esparce un silencio difícil.

Martín Murano, hijo de Yiya, escribió en 1994 un libro publicado por Planeta llamado Mi madre, Yiya Murano. La imagen de tapa original era así: una mano de mujer vertiendo gotas en una taza de té

—Yo no lo hice, te recontrajuro por mi hijo que es lo más grande que tengo, que yo no lo hice.

Después de salir en libertad pasó mucho tiempo sin hablar con Martín. Ahora jura que ya se reconciliaron, que él vive en Estados Unidos, que la quiere.

—No tengo la menor idea de lo que hace Martín en Estados Unidos, pero para mí mi hijo es lo más grande que tengo. Muchos me dicen: «Pero si te ha crucificado». No importa. Yo he pasado mucho. Mucho. Mirá, nací en la provincia de Corrientes donde tuve la infancia más feliz de mi vida. Cuando me recibí de maestra me dijo mi padre: «Tenés el puesto que quieras, de maestra o como secretaria». Elegí secretaria. A Antonio Murano lo conocí y a la semana me dijo: «Yo me voy a casar con vos y no me gusta que la mujer trabaje». «Ay, ningún problema», le dije: «voy a renunciar». Cuando lo conocí, yo estaba saliendo con un médico, Héctor. Nos íbamos a casar, pero pensé que un médico me iba a dejar sola todas las noches y Antonio era abogado, entonces me fui con él. Después de doce años nos volvimos a encontrar con Héctor, y hasta que él murió me visitó siempre donde yo estaba detenida.

“Con el correr del tiempo —escribe Martín Murano— esas aventuras de mi madre con sus amantes serían vox populi y comidilla de todo el mundo; únicamente mi padre las ignoraba”.

—¿Antonio no estaba celoso de esa relación?

—Antonio, si no se enteró, no quiso enterarse.

—Usted tenía… intimidad con Héctor.

—Sííí, claro. Antes de quedar embarazada yo tuve intimidad con él. Él tenía un departamento muy cerca del club donde yo iba a nadar. No te cuento intimidades, pero yo iba a comer con él ahí. Me dio una pulsera que era toda de oro, con eslabones así de gruesos. Si vos vieras las alhajas que yo tengo: para comprarme tres departamentos. Un día Héctor me dice: «Vos dirás que soy brujo, pero si me decís que estás embarazada, yo te creo». Me hago el estudio y me da positivo. Yo tenía 35 años y trece de casada. Mirá vos, a la vejez. Héctor fue un hombre que me ha querido más que a su vida.

—¿Nunca le pidió que se separara de Antonio?

—Nooo, al contrario. Mi marido era una persona buenísima, pero este hombre me traía las sorpresas más grandes. Venía con una caja de cigarrillos y ponía dólares adentro y me traía dos o tres cajas.

—¿Nunca pensó en divorciarse de Antonio?

—No, qué esperanza.

—¿A cuál quería?

—Yo tenía un corazón muy grande. A mi marido yo lo quise. A mi marido le cerró los ojos Héctor, porque Antonio… ¡te pido perdón Antonio!… murió mientras yo estaba detenida. Héctor me dijo, cuando Antonio murió: «Aunque estés adentro, estuve tantos años esperando… yo me caso con vos». Yo le dije: «En vida de mi marido ya lo engañé bastante. Cuando salga, lo vamos a pensar».

—¿Lo pensó?

—No. Héctor falleció al poco tiempo, mientras yo estaba en ese lugar. Menos mal que yo no estaba afuera, si no también me lo ponían. Si me han puesto como once después que me detuvieron.

—¿Once muertos?

—Sí. Gente que vivía, incluso.

—¿Martín es hijo suyo y de Antonio?

—Martín es mi hijo. Es lo único que sé. Y no me preguntes más de mi familia. Basta, no me preguntes más de mi familia. Vos concentráte en mí.

Hablamos de la cárcel, entonces.

***

Las historias que Yiya elige contar de la cárcel son extrañas. Estuvo trece años detenida pero asegura que nunca tuvo problemas con las internas y que el director de la cárcel, un tal Miranda, solía hacer observaciones de este tipo: «Señora, yo sé que si a usted la dejo en la puerta, cuando vuelva la voy a encontrar en el mismo lugar».

—Un caballero, el director. Nunca tuve problemas psiquiátricos, ni los pienso tener. Me acuesto y duermo como un angelito. Incluso ahí adentro. Por eso cuando en el juicio mío el juez dijo: «Bueno, hemos terminado», yo me levanté para retirarme, y escucho que dice: «Queda detenida como presunta asesina». Te juro que yo creí que el techo me aplastaba. Me llevaron a la cárcel. Era de noche, pasadas las doce. Me llevaban en ese carromato y yo pensé, desesperada: «Si a Dios lo han llevado con las manos atadas, quién soy yo, Él me va a ayudar».

El gesto beatífico, doliente. Por creer, cree en toda la ristra de santos, misterios y milagros de la religión católica. Por eso, dice, pudo aguantar ahí.

—Gracias a Dios, la fe me sostuvo.

En la cárcel la pusieron a trabajar en la proveeduría: ordenaba, almacenaba, clasificaba alimentos.

—Todo muy bien, muy buena gente. Antonio, mi esposo, venía todo el tiempo. La segunda vez que yo estuve, él no pudo soportarlo y murió del corazón. Mi madre también. Murió en 1981. Y mi marido sufría muchísimo… ¡Antonio, te pido perdón! Pero te digo, por la vida de mi único hijo, que nunca maté. Mi error fue que empezamos a ser prestamistas, yo y unas amigas.

—¿Cómo cree que murieron esas mujeres?

—Mi versión es que a estas mujeres alguien las mató.

—¿Quién, por qué motivo?

—Mi prima estaba ligada a una gente no muy santa, después me enteré. Yo la quería con locura.

—¿La misma persona habría matado a las otras dos?

—No sé, porque las otras no dieron con cianuro. Mi prima sí. Una vez soñé con mi prima. Estaba como las Madres de Plaza de Mayo, con un pañuelito, y yo le decía: «¿Qué es de tu vida?». Ella se reía, se ve que desde el más allá.

Cuando salió de la cárcel tenía 65 años. Antonio y Héctor habían muerto. Su hijo no quería verla. Vivió en casa de una de sus hermanas hasta que se casó con un hombre de cuyo nombre no quiere acordarse porque el matrimonio duró un mes.

—No, era una persona que… no quiero hablar de él porque ha fallecido hace un año. Menos mal que yo no estaba con él, si no, también me lo ponen.

Todos mueren. Yiya no. Ella tiene vocación de siempreviva.

—He pasado mucho yo, mucho.

Lagrimea, y porque lagrimea se quita los anteojos. Lo que hay detrás no es agradable. Dos ranuras en las que aletean pocas cosas. Apenas la vida, un poco más el viento seco de sus secretos. Pero no importa: nadie la ve. Julio Banín, su marido en terceras nupcias, es un hombre ciego.

***

Cuando Yiya Murano conoció a su actual marido, Julio Banín —un veterano del gremio de la gráfica— él todavía estaba casado con Ana Cáceres, una mujer que murió de un paro cardíaco poco después de que el hombre conociera a Yiya. Yiya supo también, por esos días, que había quedado viuda de ese marido que le había durado apenas un mes después de salir de la cárcel. Casi inmediatamente se casaron. El 30 de diciembre de 2002 Yiya, de 72 años, y Julio Banín, de 80, se unieron en matrimonio. Pero no viven juntos. Él protesta. Yiya no quiere.

—Cada uno tiene su casa. Es mejor.

Ella, dice, se siente más libre así. Jura que todavía despierta pasiones, que ahora mismo hay un ex comisario de la policía que enloquece por ella y al que no puede negarse. Que en sus buenos años fue amante de un ex presidente, de varios políticos, de un sindicalista fallecido.

—No me juzgues. No me juzgues, eh, no me juzgues —respira, aletea—. Yo lo hago porque tengo un corazón enorme. Esta persona que tengo ahora se desespera por mí. No le puedo decir que no. Bueno, vamos a terminar con esto. Encontrémonos otro día. Ahora, cuando salga a la calle, no mires para dónde voy. La semana que viene nos vemos. Te voy a llevar a Julito, que es un encanto, así lo conocés. ¿Cómo te llamabas vos?

—Leila.

—Ah… Leila. Como una amiga mía. Leila Formisano de Ayala.

—¿No era Lelia?

—Si, Lelia, Lelia.

Entonces levanta las manos y recita. La trilogía fatal:

—Nilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini.

Antes de irse descubre el plato con la masita que no ha comido. Lo desliza hacia mí. Ordena:

—Coméla. Yo no la voy a comer.

Obedezco.

***

Martín dice que su madre le confesó que el veneno estaba en los saquitos de té./ Foto: Cottonbro / Pexels

Es otra tarde helada, una semana más tarde. Esta vez la cita es en el barrio de La Boca, en una pizzería enorme y brumosa. Yiya ha prometido traer su mejor secreto, el hombre al que nunca muestra: su marido ciego.

Aparece, a la hora señalada, desde algún sitio incierto, porque Yiya no permite que se sepa dónde vive, de dónde viene, a dónde va. Cada vez que la llamo por teléfono a un geriátrico —donde sé que vive— finge estar allí de visita. Cada vez que se va, me pide que no mire por dónde desaparece.

Julio Banín es un fruto flojo colgando de su brazo. Pálido, pequeño, tambaleante, usa saco de tweed, pantalones oscuros, bastón, boina y anteojos que a veces se deslizan nariz abajo y entonces se ve, donde debería haber un ojo, una pasta masticada de carne rosa. Algo que no existe.

—Yo creo que él va a recuperar la vista —dice Yiya, melosa, con voz de telenovela—. Julito, te presento a… ¿cómo te llamabas vos, tesoro?

Banín es ceremonioso. Besa la mano, habla poco. Es egresado del Colegio Nacional Buenos Aires, en el que suele estudiar la intelectualidad porteña, y su conversación ronda la historia y la política. Nunca vio a su mujer. Cuando ella devino mujer pública, él perdió la vista por una enfermedad sin retorno llamada maculopatía. El año en que Yiya se hizo famosa, Banín se quedó ciego para siempre.

—Yo le digo: «Hay momentos que sos mi hijo, otros que sos mi nieto, momentos que sos mi novio y mi marido. Y otros momentos que sos mi amante» —desgrana Yiya—. Cuando me conoció, Julito me dijo el piropo más grande, me dijo: «Desde hoy te voy a llamar solcito, porque gracias a vos volví a ver». Me dice que soy lo más hermoso. Él es un hombre muy optimista, a mí me llama el sol de sus ojos. Me dice: «Merceditas, por vos volví a ver».

—¿Qué le gustó de Mercedes, Julio?

—Que es muy consecuente, muy buena —dice mientras su mujer observa como un pájaro, agazapada al otro lado de la mesa—. A mí me ayuda mucho. Porque estar ciego no es nada… agradable, ¿no? Una vez me preguntaron si yo no tenía miedo de estar con ella. No, miedo no. Nunca tuve miedo.

Banín toma una andanada de pastillas. La edad, la salud, la vista. Yiya le administra los medicamentos, el dinero, la vida. Por eso, a veces, le preguntan si tiene miedo. Y él dice que no.

—¿Cómo se imagina a Mercedes?

—Y… un poco gordita —dice, tímido.

—Bajé catorce kilos— se solivianta Yiya.

—Muy simpática… muy habladora.

—Le hago muchos favores a los necesitados —interrumpe ella, tajante—. Ya lo ves: acá tenés a Julito. Que igual se conserva como un muchacho, en todo sentido te lo digo. Sin ninguna vergüenza. Es un toro.

El hombre se encoge, los anteojos se deslizan, la pasa de su ojo parece una llaga viva, un pozo de carne.

—Mamá… ¿me pedís un té?

—Sí, Julito. Acá Elina nos invita.

—Leila…

—Leila… Ah, mirá, como Leila Formisano de Ayala, una amiga mía.

—Era Lelia, Mercedes.

—Tenés razón, querida. Pero te recontrajuro que yo no lo hice. ¿Te creés que Julio Banín, que es un hombre normal, se hubiera casado conmigo si hubiera sospechado lo más mínimo? No. Como él dice, seré ciego, pero no idiota. Yo le dije a la Virgen: «Virgen santísima, ponéme al lado del ser que más me necesite», y parece que me ha puesto siempre junto al que más me necesita.

—Julio, ¿usted la necesita?

—Eh… sí, sí, por supuesto.

—¿La quiere?

—Y… pseeee –dice Julio.

La furia de Yiya es una malformación, una uña oscura, retorcida.

—¡Habla como si dudara! —se encrespa—. No se da cuenta que al hablar así me tira tierra. ¡Porque parece que dijera que no! Porque cuando estoy sola me dice que soy lo que más adora, me dice: «Te adoro como nunca». ¡Pero acá se expresa mal siendo un tipo que ha trabajado con la pluma! ¿¡Por qué se expresa tan en duda!?

Las alas de Yiya chirrían. Julio titubea, desesperado. Se encoge Banín bajo la gorra.

—No, sí, sí la preciso, la preciso.

Pero ella está dispuesta a tragárselo, a arrancarle los ojos que le quedan.

—Yo te digo, nena, a Julito lo preciso, lo necesito…—sigue.

—…yo… sin ella… sin ella no podría vivir —ensaya Banín, la voz paupérrima.

—… pero a Julito más que nada ¡lo amo!

—…no podría vivir… sin ella no podría vivir…

Yiya se queda muda. Revuelve el té. Susurra que siempre le pasan estas cosas, que sin ir más lejos el libro de su hijo la hundió, la hundió.

—Me hundió. No sé por qué escribió ese libro. Me hundió.

En la página cincuenta y ocho de su libro, Martín Murano dice esto: “Desde que tenía cuatro o cinco años, empezó a nacer en mí un sentimiento de repulsión hacia mi madre. A ella se le hacía cada vez más difícil sostener sus mentiras y yo había aprendido a simular que le creía, a predecir sus actitudes. Me perturbaban, no obstante, las advertencias que me hacía sobre las calamidades que caerían sobre mí cuando ella muriera. Cada vez que me portaba mal ella me decía ‘Cuando yo ya no esté te vas a acordar de lo que te decía’ […] Su personalidad era dominante: antes que amigas o amigos, tenía seguidores. No se atrevían a contradecirla. Ella hacía y deshacía sobre la vida de los demás”.

Han transcurrido dos o tres minutos de silencio absoluto. La voz de Yiya ha cesado. Banín se alarma. Cree haber quedado solo:

—¡Mamá! ¡Mercedes! ¡Dónde estás!

Ella sonríe, beatífica. Arrastra la mano sobre la mesa y hace tilín con la cuchara en la taza de té de su marido.

—Acá estoy, Julito. Pobre. Pobrecito. No me escucha y se desespera. Qué linda sos vos, eh, sos un amor. Ya sos nuestra, ¿no Julito? ¿No que Eliana es como si fuera una cosita nuestra?

Silencio. Quizás porque siente que tiene que reforzar una idea, Banín arriesga:

—No podría vivir sin Mercedes. Me faltaría todo. Ella maneja todo. Mercedes me maneja.

Ahora sí. Todo está perdido, estropeado, pulverizado por el resto de la tarde.

—¡Lo manejo para su bien, lo hago vivir! —brama Yiya—. ¡Si no me tuviera a mí…!

Banín dice mmm, como quien asiente.

***

Una semana más tarde, Yiya y Julio se toman fotos junto al Riachuelo, el curso de agua más putrefacto de la ciudad de Buenos Aires. Ella está de buen humor. Cuenta que a Julio, ayer, le tocaron el culo en un ómnibus.

—Le tocaron el culo, pobre Julito.

Hay algo de abyecta obscenidad cuando Yiya usa palabras como culo. O a lo mejor es que su marido mueve la cabeza, humillado, y no se atreve a pedir que pare, que no cuente.

—El culo, pobre Julito. Dos por tres le tocan el culo.

Yiya está histriónica, disparada. Cuenta un chiste. Olvida el final. Cuenta otro. Vuelve a olvidar el final. Esta mañana, es una versión sin diluir de sí misma. Mientras camina a la vera del río, porque Julio no la oye, se vanagloria de su éxito con los hombres.

—Menos mal que éste no ve. Que si llega a ver, se separa. Julio. ¡Julio, te estoy hablando!

Banín detiene su paso de carro lento, esforzado.

—Te quiero preguntar, Julito, cómo te imaginás que soy.

—Eh… no…no sé, mamá, a veces te quiero sacar por la voz. Pero no, no…

—Mirá lo que dice ahora. Él dice que soy la mujer más hermosa que ha conocido. Cómo me ha mentido. «Sos hermosa», me dice. ¡En público tendría que decir! No, si tenés visión me largás, así que no vale la pena que tengas –dice, el rostro agarrotado.

Julio se aparta. Su mujer se asoma sobre la baranda a mirar el río y él queda, sin intención, de espaldas a ella.

—¿Siempre vivís en la calle California vos, querida? —pregunta Julio.

—No. Yo nunca viví en la calle California. ¿Quién le dijo que…?

Entonces la voz de Yiya —una bravata, una amenaza con olor helado— ruge:

—Tené cuidado, Julito. No le hablés. Esta te va a querer sacar toda la información.

Julio se vuelve, se desespera como un pájaro ciego, mira al vacío, se toca el pecho. Dice, vencido:

—Sí, mamá. Sí.

*Publicada originalmente en la revista Gatopardo, en marzo de 2004.