Cuando uno repasa el artículo publicado con el título “Cerámicas antiguas falsificadas” (diario El Espectador), entiende lo que significó esa pesquisa. En aquel entonces, cientos de extrañas cerámicas, de variadísimas y caprichosas formas, de técnicas poco refinadas y en su mayoría de color negro brillante, fueron consideradas procedentes de diversas zonas arqueológicas de Colombia. En un punto de las discusiones, los expertos decidieron precisar la procedencia de tales piezas, revisar su legitimidad. Se presentaron varias teorías: el curador suizo Theodore Delachaux —que había estudiado detalladamente un centenar de cerámicas adquiridas en Colombia por los expedicionarios Otto Fuhrmann y Eugène Mayor, de la Universidad de Neuchâtel, en 1910— atribuyó a un grupo de indígenas, al parecer aniquilado por otro grupo, de la tribu quimbaya, la paternidad de las piezas. Otros arqueólogos plantearon que quizá las cerámicas fueron fabricadas por una tribu desconocida (los chaverrones), que sobrevivió al genocidio de la conquista española.

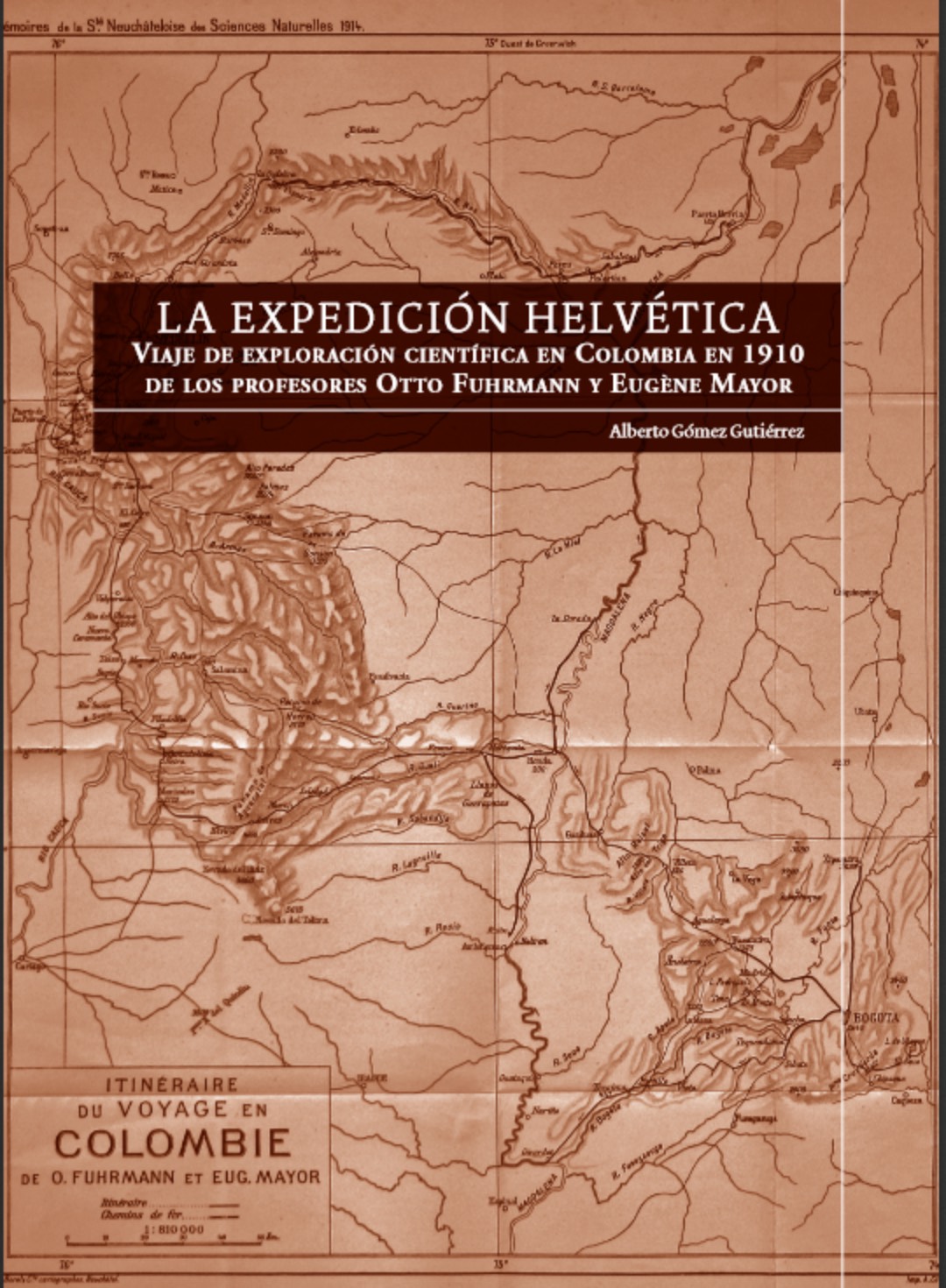

Libro publicado por Otto Fuhrmann y Eugenio Mayor en el año de 1910. La edición actual, estuvo a cargo de Alberto Correa Gutiérrez en el año 2011.

En ese parteaguas de opciones, Eduard Seler, director del Museo Etnográfico de Berlín, presentó una juiciosa investigación sobre el caso en el Primer Congreso Internacional de Etnografía, en 1912, y concluyó que se trataba de meras imitaciones de la cerámica aborigen colombiana. No obstante, un terco Delachaux defendió la legitimidad de las piezas con lo que él consideró una prueba simple e incuestionable: la opinión del notable coleccionista Leocadio María Arango, que gozaba de una magnifica reputación como conocedor de estos temas. El experto suizo describió a don Leocadio como un tipo inteligente, con una trayectoria de medio siglo reconocida en Europa y los Estados Unidos, propietario de un anticuario en Medellín que causaría envidia en las ciudades inglesas o alemanas y que, por añadidura, vivía en el país donde se excavaba la cerámica que estaba en el ojo del huracán. Para resumir: un certificado de autenticidad firmado por él era garantía del origen arqueológico de tales piezas.

El profesor Montoya y Flórez estuvo presente en la conferencia de Eduard Seler y decidió averiguar más. Tomó la madeja de la controversia hasta encontrar su primera hebra: una familia antioqueña de apellido Alzate, un grupo de taxidermistas artesanales encabezados por Julián y sus hijos, que terminaron protagonizando una polémica científica internacional.

Julián Alzate fue hijo de José María Alzate, cuya ascendencia llegaba hasta la heroína del oriente antioqueño Simona Duque. En su juventud, se convirtió en un taxidermista empírico destacado, atento y creativo, dueño de una pulida técnica que lo llevó a ser proveedor del anticuario de don Leocadio Arango; las cajas de aves que le presentó a su futuro socio reposan hoy en perfecto estado en la sección de Ciencias Naturales del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (MUUA), en Medellín. Al contrario de don Leocadio, un tipo extrovertido y simpático, Julián prefería trabajar solitario en su casa sin ser molestado, en una rutina imperturbable que comenzaba a las cinco de la mañana y se extendía hasta después del almuerzo, en uno de los sectores alejados de la ciudad de Medellín.

Además de ser un taxidermista aventajado, Julián Alzate se dedicaba a excavar y comprar cerámica indígena de las zonas arqueológicas de Apía, Cañaveral y Guasanó que vendía a coleccionistas colombianos y algunos inmigrantes, como Luis Right, Enrique Uribe Gaviria y don Leocadio Arango, que tenía su museo en una casa espaciosa en el barrio San Benito, cerca de la estación del tren, que llegaba todos los días a las once de la mañana; allí lo visitaban viajeros de Europa, del país o del continente.

Cerámicas pertenecientes al Museo Universitario de la Universidad de Antioquia MUUA.

Don Leocadio recibía personalmente expedicionarios europeos, como Jorge Brisson, Pierre D’Espagnat o Alejandro Dieu, y científicos, como Otto Fuhrmann, Eugène Mayor y Agustín Codazzi, quienes se dejaron seducir por las tentadoras señas que hacía el coleccionista, y muchas veces escucharon que sus piezas favoritas eran esas pequeñas cerámicas de color negro brillante y de formas caprichosas que un grupo de guaqueros (buscadores informales de piezas precolombinas) bien instruidos le proveían desde los rincones de la región antioqueña. El asombro de los extranjeros por la plural y gigantesca colección de objetos hermosos, raros y útiles para la ciencia hizo que don Leocadio decidiera venderlos fuera del país.

Su olfato comercial estaba en sintonía con el creciente interés que surgió a finales del siglo XIX por las manifestaciones materiales de las culturas precolombinas. Los compradores se multiplicaron, al igual que la demanda de numerosos museos, coleccionistas privados y sociedades científicas europeas y estadounidenses; también de traficantes y falsificadores que aprovecharon una especie de burbuja comercial y científica del arte precolombino en el exterior. En una entrevista con el profesor Luis Fernando Vélez, Pascual Alzate, hijo menor de Julián, le contó que él y sus hermanos presenciaban las ventas, el tira y afloja entre su padre y don Leocadio. Comprendió que ese negocio era lucrativo. Dimensionó las posibilidades, la oportunidad de convertirlo en una empresa familiar.

En su adolescencia, Pascual Alzate fue recomendado por el cónsul alemán Karl Bimberg para que fuera vinculado a las expediciones en zonas arqueológicas del departamento del antiguo Caldas como cazador y taxidermista. Había aprendido de su padre a cazar animales sin causarles daño. Su habilidad fue reconocida por los científicos europeos que frecuentaban el taller de Julián, entre ellos Luis Heineger, un dulce y respetado ciudadano suizo radicado en Medellín desde finales del siglo XIX, con quien recorrió muchas zonas selváticas y de colonización del país. De esa expedición surgió la idea de la fabricación de la cerámica.

El curador Theodore Delachaux —que había estudiado detalladamente un centenar de cerámicas adquiridas en Colombia por los expedicionarios Otto Fuhrmann y Eugène Mayor, de la Universidad de Neuchâtel, en 1910— atribuyó a un grupo de indígenas, al parecer aniquilado por otro grupo, de la tribu quimbaya, la paternidad de las piezas.

Esa es la versión de Pascual Alzate, que fue un muchacho de ingenio vivo, observador, de mentalidad lógica y que reconoció el interés de los naturalistas europeos por los objetos arqueológicos. Una noche, en una visita a Medellín, compró una buena cantidad de barro a las Acevedo, mujeres alfareras que fabricaban en cerámica utensilios de cocina para los hogares de la ciudad. Observó que estas mujeres hacían una especie de corralitos formados por leños entrelazados horizontalmente y que en el centro de estos ponían sus ollas, las cubrían de fragmentos de leña seca y les prendían fuego. Pascual decidió imitar el proceso en su casa. Fabricó unos muñecos de barro idénticos a los que encontró en unas imágenes de la Geografía general y compendio histórico del estado de Antioquia, un libro compilado por Manuel Uribe Ángel y publicado en París en 1885. Cuando su padre, Julián Alzate, se enteró del experimento, le sugirió un método probado por él mismo para que las piezas no presentaran una tonalidad roja, sino negra y de apariencia antigua, que determinaría el color característico de la cerámica Alzate.

Envalentonado por las sugerencias de su padre, Pascual elaboró una serie de muñecos pequeños que vendió a los científicos Otto Fuhrmann y Eugène Mayor, a quienes les dijo que los había descubierto en una zona de excavación al norte de Manizales, capital del departamento de Caldas. Les prometió, además, que convencería a los guaqueros para que le consiguieran más cerámicas como aquellas. Así comenzó la estafa. Su padre y sus hermanos Luis y Miguel decidieron seguirle la corriente; cada quien, a su manera, hizo su aporte en la industria familiar, lo que permitiría, muchos años después, diferenciar las obras de cada uno de ellos.

***

En la entrevista de Pascual Alzate con el profesor Vélez encontré una frase significativa: “Si los muñecos hubiesen sido de nosotros no habrían valido nada, pero siendo del indio, valían mucho”. La familia acudía a estratagemas arqueológicas ingeniosas como poner en el interior de las piezas diminutas piedras para que sirvieran como sonajero; quizás algún comprador creyera que no eran piedras, sino oro lo que estaba dentro de la figura. Los estudios arqueológicos cuentan de muchos objetos auténticos que llevaban en su interior oro y esmeraldas, objetos sonajeros que terminaron destruidos por guaqueros insaciables. Décadas atrás, hacia 1890, un grupo de guaqueros desenterró sobre el río La Vieja, en el departamento del Quindío, un conjunto de piezas hechas de oro y de admirable manufactura que se conoce como el Tesoro de los Quimbayas, el más valioso tesoro precolombino que por azares del destino terminó en el Alcázar de Madrid, como regalo del presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino a la reina española María Cristina por su mediación en un litigio fronterizo con Venezuela.

Retomo el hilo: Luis Alzate, que trabajó en la zona del Valle del Cauca, les respondía a los compradores fascinados con los objetos que sonaban dentro de la pieza. “Quién sabe que será eso —decía, y luego añadía—: esos indios eran tan caprichosos”. Y el cliente compraba sin preguntar más.

La lista de argucias mercantiles era variada y creativa. Para satisfacer la curiosidad de sus compradores extranjeros y nacionales, Pascual y sus hermanos les contaban historias de guaquería que conocían de primera mano o que habían escuchado en sus correrías en las zonas arqueológicas sobre la procedencia de las piezas, y para simular su autenticidad, las recubrían con una capa de tierra amarillenta, diluida y fresca, para crear el efecto de haber sido sacadas de la tierra. Este barro amarillento, aplicado sobre la cerámica negra, recubría todas las incisiones y cavidades de la pieza y, de esta manera, los Alzate convencían a los incautos compradores de que el indígena quería resaltar algunos motivos decorativos de su obra. Para el profesor Eduard Seler, en cambio, fue un indicio de falsedad.

Lo cierto es que la familia Alzate se cuidaba de garantizar la legitimidad de las cerámicas: les atribuían una procedencia exacta de alguna de las zonas arqueológicas más exploradas de Colombia a inicios del siglo XX. Había clientes que les demandaban mayores esfuerzos, se trataba de coleccionistas avezados o compradores suspicaces, que conocían bien el mercado precolombino. Pascual los invitaba a guaquear en tumbas, claro está, previamente preparadas hasta en los detalles más ínfimos. En el interior de la excavación, Pascual se “encontraba” con pequeños murales de figuras antropomórficas de la cosmogonía indígena. Era una buena señal, decía. Deducía la antigüedad de la excavación por un grupo de cerámicas sepultadas en la pared o el suelo de tierra amarilla. Decía que eran ofrendas funerarias. Sus ayudantes, que caminaban tras él, retiraban la arcilla que recubría la pieza. Después de unos segundos las figuras de color negro aparecían con formas de jarrones, serpientes, hombres murciélago, cabezas humanas.

***

Luis Fernando Vélez dictó una conferencia en la Universidad de Antioquia sobre el caso de los Alzate en noviembre de 1981. Allí planteó que los diseños de la cerámica familiar variaban de un creador a otro, no tenían un estilo único ni una estética común, eran una suma de formas, una colcha de retazos de los tres ceramistas más destacados: Pascual, Luis y Miguel.

Retrato de la familia Alzate. Taller fotográfico de Melitón Rodríguez en Medellín. Fondo Rodríguez de la Biblioteca Pública Piloto BPP de Medellín.

Las obras de Miguel son las menos refinadas desde el punto de vista estético y técnico, dijo Vélez. Son generalmente rojas o de un color ocre, de arcillas y gredas amarillentas; bastante pesadas y de grandes dimensiones. Miguel fue el creador de los ídolos, figuras antropomorfas de unos sesenta centímetros de altura, barrocas, orientalistas y dantescas simultáneamente. “Fue un buen creador de formas, pero sin los conocimientos de la técnica ceramística”, observó Vélez. Sus mayores compradores fueron don Leocadio Arango y su hijo David.

Las obras de Luis Alzate, por el contrario, tenían una técnica más pulida y sus temas se apartaron de los modelos indígenas. Trabajó en la cerámica de color negro, de un tamaño siempre menor a los veinte centímetros de altura y de peso reducido, por el buen conocimiento y modelado de las figuras. Luis creó piezas de vajilla: jarros, tazones, pocillos, floreros, candelabros.

Sobre las obras de Pascual Alzate —que en 1915 descubrió en Cartago, Valle del Cauca, el mejor barro del país para su trabajo—, encontró el profesor Vélez una mayor deuda con los motivos indígenas, pues se inspiró en especímenes auténticos y en láminas de libros, por lo que sus obras son las menos originales: lagartos, ranas, serpientes, mazorcas y calabacillos.

Sus principales compradores fueron Luis Right y don Leocadio Arango, también le compraron a Pascual el abogado Mariano Argüelles, el profesor Juan Bautista Montoya, Ernesto Restrepo Tirado (entonces director del Museo Nacional de Colombia), Henry A. Ward (representante del Museo de Historia Natural de Nueva York), Agustín Codazzi, los botánicos Fuhrmann y Meyer y decenas de científicos y exploradores extranjeros incautos.

Las obras de Luis Alzate, por el contrario, tenían una técnica más pulida y sus temas se apartaron de los modelos indígenas.

***

El profesor Montoya y Flórez sustentó en su tesis que el engaño de la familia Alzate, venía de padres a hijos por más de cuarenta años; así lo explicó en un artículo de El Espectador y luego en auditorios y en conferencias de Colombia y Europa. Argumentó que Julián Alzate tenía conocimiento del oficio alfarero desde su juventud; calculó que Pascual Alzate tendría doce años cuando don Leocadio Arango publicó el catálogo de su museo en 1905, en el que estaban incluidos más de mil piezas de la cerámica Alzate; señaló que el viaje de los profesores Fuhrmann y Mayor a Colombia ocurrió en 1910, cinco años después de la publicación del catálogo, por lo que no fueron la primeras víctimas de la patraña familiar, como lo demuestra el centenar de piezas que le llevaron a Delachaux; explicó que, al examinar el libro de Manuel Uribe Ángel (Compendio de geografía general del estado de Antioquia) publicado en 1885, encontró entre sus ilustraciones varias figuras sumamente sospechosas de ser Alzate —sospecha que se confirmaría después— y planteó que cientos de piezas de la familia de estafadores hacían parte de la colección de anticuarios, museos y particulares en el mundo.

De hecho, el día en que apareció la publicación en El Espectador, Pascual Alzate estaba cerrando un jugoso negocio con sus cerámicas, pues había vendido doscientas de sus piezas a un extranjero que se encontraba hospedado en el Hotel Plaza de Bogotá y se había comprometido a entregar la mercancía a la hora del almuerzo. Cuando se dirigía a su casa en el barrio de Chapinero en busca de las cerámicas, unos vecinos le enseñaron el periódico e intentaron infundirle algo de temor para que no continuara el negocio. Pascual, un hombre que había vivido al borde del barranco sin demudarse, empacó su mercancía y con toda tranquilidad tomó el tranvía de regreso al centro de la ciudad para entregárselas al comprador. Tenía la certeza de que este, por no hablar más que unas palabras de español, no habría podido leer el periódico ni entender la nota del profesor Montoya. En efecto, el cliente extranjero recibió las obras con toda confianza, sin el menor síntoma de sospecha, y Pascual le ratificó la autenticidad y la antigüedad de las obras.

Un chascarrillo atribuido a Pascual Alzate sobre la antigüedad de las cerámicas que le vendió al extranjero cuenta: “Claro que son antiguas —aseguró—. Su antigüedad era desde la calle 40 hasta la calle 10, tenían treinta cuadras de antigüedad”.

Era cierto, el profesor Montoya y Flórez cargó contra la familia Alzate y sus cerámicas que rotuló como “burdas falsificaciones” y describió en detalle una pieza de la cerámica familiar. “[Pascual] Alzate ha imitado lastimosamente estos rodillos en barro negro, y en el Museo de Leocadio Arango se ven tres de estos, con dibujos mediocres, torcidos y de imaginación tan grosera, que a primera vista se distinguen de los legítimos”.

En el artículo, Montoya y Flórez trae a cuento los argumentos que escuchó en la conferencia dictada por los científicos Eduard Seler y Karl von den Steinen sobre las piezas precolombinas de los Alzate en el Congreso de Etnografía de 1912. Escribió que Seler sustentó la tesis del engaño apoyándose en la presencia de tierra amarilla, explicó que con su experiencia en investigaciones arqueológicas en América logró establecer que la arcilla no era un pastillaje de incrustación, pues se desprendía cuando la pieza era lavada, tampoco era tierra de la tumba, puesto que en las guacas precolombinas certificadas como auténticas las cerámicas no quedaban completamente enterradas, sino que estaban dispuestas en bóvedas vacías, y en el caso de que se derrumbara dicha bóveda protectora, la tierra no tenía por qué penetrar hasta el último de los orificios e incisiones de la pieza. Seler calificó el engaño “como una degenerada fantasía de la inspiración y de las formas” e hizo énfasis en que el color negro brillante era ajeno al arte indígena colombiano conocido hasta entonces.

Seler calificó el engaño “como una degenerada fantasía de la inspiración y de las formas” e hizo énfasis en que el color negro brillante era ajeno al arte indígena colombiano conocido hasta entonces. Foto del libro publicado por Otto Fuhrmann y Eugenio Mayor en el año de 1910.

Asimismo, Montoya y Flórez se ayudó de algunos datos significativos que encontró en el Repertorio histórico de Antioquia y de la información de primera mano que le entregó Luis Right, uno de los mejores intermediarios de los Alzate, dedicado a vender antigüedades y objetos arqueológicos, y refutó la opinión del profesor Delachaux, convencido de la procedencia de las obras y de la palabra de don Leocadio Arango, que, a su vez, sustentaba la autenticidad de las obras de su museo con los certificados del experto suizo, creando un conveniente círculo vicioso.

La versión de la familia Alzate que entrega el profesor Montoya y Flórez se caracteriza por la implacable acometida con la que se llevó a efecto, por la seriedad de sus argumentos y por la solidez de las fuentes consultadas.

Sin embargo, la gloria de haber desenmascarado la farsa de los Alzate debe tomarse con pinzas, pues el profesor Montoya y Flórez también fue engañado: compró de las manos de Pascual numerosas piezas e, incluso, fue perito de la Academia Antioqueña de Historia, que dictaminó la autenticidad de las piezas que integraban el museo de don Leocadio, compuesto por unas mil cerámicas de la familia Alzate y otros objetos de la colección. Montoya y Flórez aseguró en 1905, junto con sus compañeros de comisión, que todas las piezas eran genuinas y extendió un certificado de autenticidad. Después del peritazgo, don Leocadio decidió imprimir un diverso y nutrido catálogo de su museo, que hoy está disponible en el MUUA.

***

Pascual Alzate decidió mantener un perfil bajo y detener la venta de cerámicas, pero al final el negocio continúo funcionando sin inconvenientes. Las posibles grietas en la industria familiar por el artículo publicado en El Espectador no ahuyentaron a los compradores. Luis Fernando Vélez cuenta que, en cierta ocasión, Pascual le estaba enseñando un lote de sus cerámicas a un extranjero, cuando se acercó un señor de Manizales con ínfulas de experto arqueólogo que se puso a opinar sin haber sido invitado a la conversación y le dijo al comprador que las obras no eran antigüedades. El extranjero le respondió que él no estaba comprando antigüedades, sino curiosidades.

El arte es una ruleta rusa: la cerámica Alzate comenzaba a ser considerada como expresión de arte popular y no como simples falsificaciones. La denuncia del engaño tampoco le trajo problemas a Pascual Alzate con la justicia colombiana. Él buscó a su antiguo cliente y víctima, el abogado Mariano Argüelles para plantearle sus temores y prevenciones jurídicas por la venta de una serie de ídolos que había hecho al Museo Nacional de Colombia, pero este lo tranquilizó, le dijo que lo suyo no era otra cosa que arte y que todo hombre podría ser artista, y para confirmar sus observaciones, le compró varias piezas en presencia de su amigo, el poeta Carlos Villafañe.

Asimismo, la relación de Pascual con el profesor Montoya y Flórez no terminó mal, como podríamos suponer; al contrario, Pascual lo recordaba con gratitud y aprecio por varias afirmaciones que aquel escribió en su artículo, y que él interpretó como una atenta cortesía a pesar del tono punzante del experto. También le agradeció a Montoya y Flórez la noticia de que Luciano Orta, el único competidor en aquellos días en la actividad de los Alzate, había abandonado su industria de falsificaciones por no encontrar las formas adecuadas a sus piezas de alfarería, que eran copias de las cerámicas en cuestión.

Con el paso del tiempo, las personas terminaron por reconocer la cerámica de la familia Alzate como expresión del arte popular y a los ceramistas como hombres de bien que habían desviado su camino de Dios, a pesar de haber puesto en jaque a reconocidos arqueólogos del mundo. El movimiento por la revaluación de la cerámica Alzate y su dimensión estética como obra popular comenzó en 1922, encabezado por el padre H. Rocheraux, un arqueólogo prestigioso que rotuló las obras como arte nuevo —levantando el hálito de burdas falsificaciones— y cargó la culpa de todo el embrollo de las cerámicas a los científicos y los coleccionistas, a quienes calificó como crédulos e ignorantes. En tanto, las piezas de la familia Alzate se hacían cada vez más escasas y apreciadas, y hasta los últimos días de su vida, Pascual recibió a todos los compradores que llegaban hasta su casa y les repitió la misma advertencia: él no poseía ninguna cerámica y la última que tuvo se la regaló a Graciliano Arcila Vélez, entonces director del Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia, donde hoy reposan, cien años después de haber sido consideradas falsificaciones de arte precolombino.

“Una degenerada fantasía de la inspiración y de las formas”, el reproche de Eduard Seler en la Universidad de Neuchâtel es la mejor definición de la creatividad de los Alzate y el mejor elogio a su larga vida de creadores. Pensemos, como un simple juego, cuántos de los artistas que conocemos y que andan campantes por el mundo merecen semejantes palabras.