Hace unos días cumplí 29 años y mi madre me envió una foto mía de cuando era bebé haciéndome nebulizaciones.

Mi primer nebulizador, en la cocina de la casa en la que viví mi infancia y adolescencia. Mi padre dice que lo arreglará pronto

***

Eso me pasaba una, dos, hasta tres noches por semana. En todos los casos, un rato después de encender el nebulizador veía a uno de mis padres salir de la oscuridad del pasillo y entrar en la cocina con los ojos entrecerrados. Nunca supe si se turnaban o si venía el primero en despertarse por el ruido. Se acercaban con los movimientos torpes de los recién levantados y me preguntaban cómo estaba. Bien, bien, les decía, aunque me sintiera mal. Había tenido tantos episodios de ese tipo que ya no me asustaba. Ellos se quedaban unos minutos parados junto a mí, sin hacer nada. Miraban la hora en el reloj de la pared, bostezaban. Supongo que les daba algo de culpa seguir durmiendo mientras su hijo, solo en la cocina, tenía dificultades para respirar.

Cuando finalmente se volvían a la cama, yo miraba el reloj y contaba con los dedos las horas que faltaban para ir a la escuela. También hacía cuentas para saber cuánto tiempo más iba a dormir mi hermano mellizo, Luciano. Y me gustaba leer. Leía los valores nutricionales de los fideos, de la sal, del arroz. Leía todo lo que encontrara en el rango de movimiento que me daba la manguera del nebulizador. Los prospectos de mis remedios, por ejemplo. «Ventolin debe administrarse sólo mediante inhalación oral», decía uno en letra mínima. Otro advertía: «No use esta solución fisiológica si es alérgico al cloruro sódico». Eran frases sólidas, vehementes. Yo las respetaba. Las habían escrito los tipos que me vendían las armas para la guerra.

Recuerdo haber leído decenas de veces, desde mi banqueta de madera, los detalles de la garantía de diez años ya obsoleta del termotanque Señorial instalado en una de las esquinas. Y conocí palabras nuevas gracias al lavarropas, que estaba debajo la mesada. Una de ellas fue centrifugado. Me pasé años leyéndola sin saber qué significaba, pero me parecía una palabra hermosa.

Cada vez que tenía un ataque, me resguardaba en la cocina y observaba en detalle todos sus rincones para ver para ver si descubría algo nuevo. Miraba cómo crecían las manchas de humedad en las paredes amarillas y sabía en qué recovecos había telarañas. En la vieja heladera Patrick, los tres imanes de siempre: Brigitte Bardot en su apogeo, el Charly García de fines del siglo pasado y un escudo de River desteñido. Se perdían entre volantes de rotiserías, heladerías o pizzerías de El Talar, la ciudad del partido de Tigre en la que vivíamos. Muchas veces jugué a memorizar el teléfono o la lista de precios de la heladería Esquel o de la pizzería Roma. Esa cocina, que reunía a la familia en todas las comidas del día, por las noches se transformaba en una dimensión paralela a la que no tenía acceso nadie más que yo. Si bien tener problemas para respirar no era lindo, yo tenía asma y mi hermano no: en mi infancia melliza, encontrar diferencias era difícil y ser asmático me hacía único.

El nebulizador tenía una voz poderosa y ronca que hacía vibrar la mesada. Sobre esa base grave y estable se escuchaban pequeños soplidos provocados por la evaporación del líquido. El ruido decaía solamente cuando el contenedor quedaba vacío; entonces el motor se ahogaba y a mí me parecía que se estaba quejando y que me pedía más.

A los cinco meses y medio, comencé a sostener la máscara del nebulizador sin ayuda

Mientras el sonido borraba todas las interferencias, una nube de vapor blanco salía por los agujeros laterales de la máscara y me envolvía la cabeza. Yo me entregaba a la ceremonia en mi banqueta, con la espalda apoyada contra los cajones que contenían cubiertos y repasadores. Ahí imaginé alguna vez la cara blanca y redondeada, el flequillo castaño de Vicky, mi noviecita del jardín de infantes. También fantaseé con encontrar a Amy, nuestra perra, que se había escapado de casa y no había vuelto nunca.

Años más tarde, en ese mismo lugar, pensé por primera vez en el significado de la vida y de la muerte. Fue cuando murió mi abuela Estela, un día antes de que yo cumpliera nueve. Lloré por ella muchas veces mientras me nebulizaba.

***

Cuando tenía 12 años, cambiamos el nebulizador de siempre por uno más moderno y práctico. El pesado motor industrial y las ampollas de vidrio del que teníamos hasta entonces hacían imposible trasladarlo y yo sufría cada vez que me quedaba a dormir en la casa de mis amigos, lejos de ese artefacto que funcionaba como una extensión de mis pulmones. El nuevo, que era de plástico y tenía la mitad del tamaño del anterior, provocó un cambio sustancial en mi vida: ya no volví a hacerme nebulizaciones en la cocina. Instalé el nebulizador en mi mesa de luz, a pesar de las continuas quejas de Luciano, que dormía en la cama de al lado. Para su desgracia, era casi tan ruidoso como el anterior. Pero yo no hacía caso a sus reclamos y empecé a nebulizarme aunque no lo necesitara: en general acostado, mientras jugaba a la PlayStation o estudiaba para los exámenes de la escuela. Superaba casi siempre las dos o tres aplicaciones diarias que me habían indicado los médicos. Las nebulizaciones eran mi refugio, mi casa en el árbol. El ruido me aislaba de todos y de todo: podía pensar con mayor claridad y dejar volar mi imaginación. Encerrado en mis pensamientos, sentía alivio. También era relajante. Si se hacía tarde y me costaba dormir, agregaba solución fisiológica y cerraba los ojos. Me despertaba a la mañana con la voz de mi papá retándome: ¡Ayer te dormiste otra vez con el nebulizador prendido!

Un neumonólogo me introdujo al mundo de las aerocámaras, pero no me gustó

Al poco tiempo, cambié de neumonólogo. Este era un tipo joven y más adepto a los puffs, las aerocámaras y los discos para inhalar que a las nebulizaciones. Decía que eran métodos más rápidos y efectivos. Era cierto, pero yo no podía imaginar mi vida sin ese ritual húmedo y estridente, y no lo reduje ni un minuto cuando incorporé los nuevos aparatos.

A mis 14 años, mi condición asmática había mejorado. Los inhaladores me mantenían estable y estaba claro que las nebulizaciones ya no eran vitales. Ni siquiera las requería ante un eventual ataque, porque tenía un puff especial para las emergencias. Sin embargo, me resistía a abandonarlas; seguía usando la música del nebulizador para pensar, para leer, para dormir. Mis padres creían que todo lo que no estaba dentro de las indicaciones médicas era contraproducente e insistían en que al menos moderara la cantidad de veces que me nebulizaba, pero yo les explicaba que si lo hacía sólo con solución fisiológica no había por qué preocuparse. Lo sabía bien: me había pasado la infancia leyendo esos prospectos.

***

A los 16 años, podía respirar cada vez mejor, al punto de que solía olvidarme durante días de los inhaladores. Entonces me imaginé de grande, dependiendo de los medicamentos para el asma y de las nebulizaciones, y no me gustó. El mundo que se desplegaba ante mí, en el que salía con chicas y daba mis primeros pasos en el periodismo, escribiendo crónicas de fútbol para portales del interior del país, se me hacía incompatible con la imagen de un adolescente nebulizándose en la cama, con la nariz y la boca mojados por esa mezcla salada y pegajosa de solución fisiológica y mocos. Me pareció que dejar todo eso atrás era un paso importante hacia la adultez.

Antes de cancelar el siguiente turno con el neumonólogo, hablé con mis padres. Argumenté que ya llevaba una vida normal: hacía fútbol, boxeo, iba al gimnasio y los días húmedos ya no eran una pesadilla. Mi propuesta consistía en seguir únicamente con los remedios de emergencia. Ellos estaban en plena separación y creo que por eso me dieron tan fácilmente el visto bueno para dejar de visitar a los especialistas. Durante el resto de la secundaria tuve que hacer algunos esfuerzos para no dar marcha atrás, pero no recuerdo grandes contratiempos. Las pocas veces que usé los inhaladores, lo hice a escondidas. Y abandoné las nebulizaciones.

Un año más tarde, me mudé a Buenos Aires y empecé a estudiar la carrera de Comunicación en la UBA. Me alejé de esa cocina y de ese cuarto, los espacios en los que había construido los cimientos de mi relación con los nebulizadores. Estar lejos me ayudó a no extrañar el hábito, aunque, a decir verdad, mi vida estaba cambiando y mi mente tenía otras ocupaciones: me hice nuevos amigos y abracé ideas que no se parecían ni un poco a las de mis padres. La gran ciudad me ofrecía estímulos constantes y pensé que nunca más me iba a nebulizar y que, en efecto, me había deshecho con facilidad de toda esa parte de mi historia.

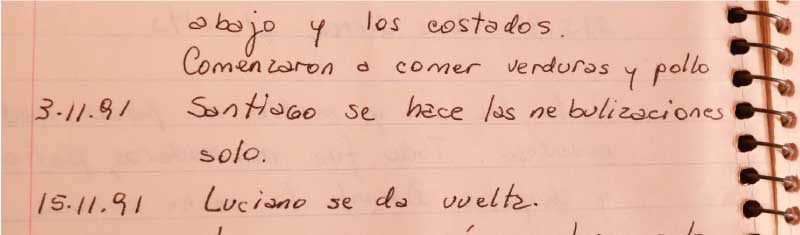

Mi madre tomaba nota de cada uno de mis logros y los de mi hermano mellizo. El 3 de noviembre de 1991, empecé a sostener la máscara del nebulizador sin ayuda

***

A los 20 años, recurría muy de vez en cuando a alguna inhalación de emergencia, pero no había vuelto al neumonólogo ni a hacerme nebulizaciones. Ese invierno, mi madre me vio congestionado y con un leve silbido en el pecho y, sin aviso previo, me compró un nebulizador. La tecnología había avanzado: era un nebulizador ultrasónico San-Up. Se jactaba de ser silencioso y de tener un temporizador de apagado de veinte minutos. Yo no veía la virtud en ninguna de las dos características.

La primera vez que lo encendí tuve una sensación de extraña familiaridad: no era tan silencioso como prometía. Fue como escuchar la voz de un viejo amigo. Los veinte minutos, quizás el tiempo promedio de una nebulización normal, se me pasaron muy rápido. Entonces agregué algo más de solución fisiológica y lo volví a prender. Abracé enseguida el hábito de nebulizarme mientras leía para la facultad o dormía la siesta. Me olvidé por completo de las razones por las cuales lo había dejado, casi cuatro años atrás. Y sentí cómo se abría otra vez esa válvula de mi cerebro que liberaba pensamientos a chorros. Mi mente se envolvía en una serenidad que la función de apagado automático interrumpía. Volvía a prenderlo una y otra vez en sesiones que duraban hasta dos horas. Pero el nebulizador no toleró mis exigencias y se quemó. San-Up me lo cambió, pero volvió a pasar lo mismo.

Dejé las nebulizaciones una vez más. Ya lo había hecho con éxito antes y creía poder lograrlo nuevamente. Es cierto que el nebulizador me aportaba algo que me costaba conseguir en otro lado, pero yo no podía permitir que parte de mi bienestar estuviera supeditado al sonido de un artefacto eléctrico.

La recaída me había dejado una conclusión: era imposible pelear contra esa dependencia teniendo un nebulizador en casa. Saqué a la calle el ultrasónico San-Up y me prometí que no compraría otro. De tener uno en casa, no estaba seguro de poder resistir a la tentación, de ser capaz de rehusarme a su llamado magnético.

Después de ese último episodio empecé a creer que mi cerebro había sido programado hacía muchos años, en los tiempos en que aún no había desarrollado mi consciencia, para responder a esa música. O, quizás, que esa música había estado siempre en mí y que anidaba en lo más hondo de mi naturaleza.

***

Pasé siete años sin nebulizarme. Durante ese tiempo viajé mucho por mi trabajo y nunca tuve, lejos de este país, ningún problema respiratorio. Hace dos años, a mis 27, me mudé a la casa de mi novia. Al poco tiempo, ella trajo un nebulizador que había en lo de su madre porque vio que, de vez en cuando, yo podía tener alguna pequeña dificultad para respirar —sobre todo a causa de las paredes de su cuarto, plagadas de humedad—. A esa altura, ya no conservaba ningún puff y ninguna aerocámara, ni siquiera los remedios de emergencia. Yo le había contado cuán asmático había sido en mi infancia y buena parte de mi adolescencia, pero ella no conocía mi historia con las nebulizaciones.

Durante el día estaba casi siempre solo, porque mi novia pasaba mucho tiempo afuera. Entonces, sin contárselo a ella, empecé a utilizar aquel viejo nebulizador prestado como premio por cumplir objetivos en mi trabajo como periodista. Escribía un artículo, me nebulizaba. Descubría una historia interesante para contar, me nebulizaba. Hacía una entrevista telefónica, me nebulizaba. Al poco tiempo empecé a hacerlo por la noche, antes de dormir. Ella protestaba por el ruido, aunque logré repetir la práctica varias veces aduciendo fallas bronquiales que no existían. Aprendí a sostener el contenedor con la boca y a llenarlo de solución fisiológica con una mano, mientras la abrazaba a ella con la otra. Así conseguía prolongar las nebulizaciones sin que lo notara.

Sumando las ocasiones en las que lo hacía a escondidas y las que no, llegué a nebulizarme cerca de tres horas diarias. Una mañana, ella salió de la casa pero regresó poco después para buscar algo que se había olvidado. Escuché la llave en la cerradura. Antes de que abriera la puerta, apagué desesperadamente el nebulizador y me puse a mirar la computadora. Ya era tarde. Ella agarró el cargador de su celular y antes de irse me dijo, en tono serio: «Vos sos adicto a las nebulizaciones».

***

En febrero de este año, mi novia y yo nos mudamos a otro departamento. Ella sugirió que el nebulizador no viniera con nosotros, que se lo devolviéramos a su madre porque yo no lo necesitaba. Me tomé un día para pensarlo y le dije que me parecía bien, que seguramente me iba a olvidar de la cuestión de las nebulizaciones como ya me había pasado otras veces. Y eso hicimos: ella se encargó de que el nebulizador volviera a la casa de su madre. Pero, antes, me pidió que lo limpiara para entregarlo en perfectas condiciones. Lo hice a conciencia y me tomé un buen tiempo para dejarlo reluciente, como quien se desprende de una posesión que adora.

Hubo días en los que me arrepentí de haberlo devuelto. Y empecé a buscar en Spotify algún ruido de nebulizador, teniendo en cuenta que hay sonidos de lluvia, de ventiladores de techo. Encontré una pista de 120 minutos continuos: «Nebulizer Relax 2h». No es un sonido diseñado, sino efectivamente la grabación de un nebulizador funcionando, quizás uno muy parecido al que tuve en mi infancia. Desde que lo descubrí, lo escucho completo al menos una vez por día.

A fin de año, Spotify armó una lista de mis canciones más escuchadas en 2020: la primera fue el sonido de un nebulizador

***

Hace una semana, el día en que cumplí 29 años, mi madre me envió esa foto en la que me nebulizaba siendo un bebé y más tarde me llamó para saludarme. Me preguntó qué necesitaba, pero a mí no se me ocurrió nada. Ella manifestó que estaba llegando el frío y que había bastante humedad y me interrogó, como siempre, sobre mi asma. Le respondí que estaba bien, que no tenía complicaciones. Dijo que tal vez me podía regalar un nebulizador, que la dejaba tranquila que tuviera uno ante cualquier dificultad. Sabiendo que no está pasando por un buen momento económico, me negué. Ella insistió, me dijo que podía sacarlo en cuotas. Le respondí que lo iba a pensar.

Me fijé en Mercado Libre apenas cortamos: un buen nebulizador cuesta cinco mil pesos. Pero todavía no me atrevo a decirle que sí. De a ratos pienso que ese sonido que hay en Spotify debería alcanzarme para activar la parte de mi cerebro que sólo responde a ese rugido y que, como recompensa, me devuelve pensamientos interesantes o reflexiones profundas. En otros momentos, en cambio, pienso que no. Que ponerme la máscara de goma en lugar de los auriculares, que apretar el rígido botón de encendido en lugar de darle al play en la suave pantalla del celular, que escuchar un sonido creado especialmente para mí en lugar de uno grabado, haría toda la diferencia. Que me hacen falta ese vapor, esas burbujas enloquecidas, ese olor a plástico, ese gusto salado, toda esa sustancia pegajosa.