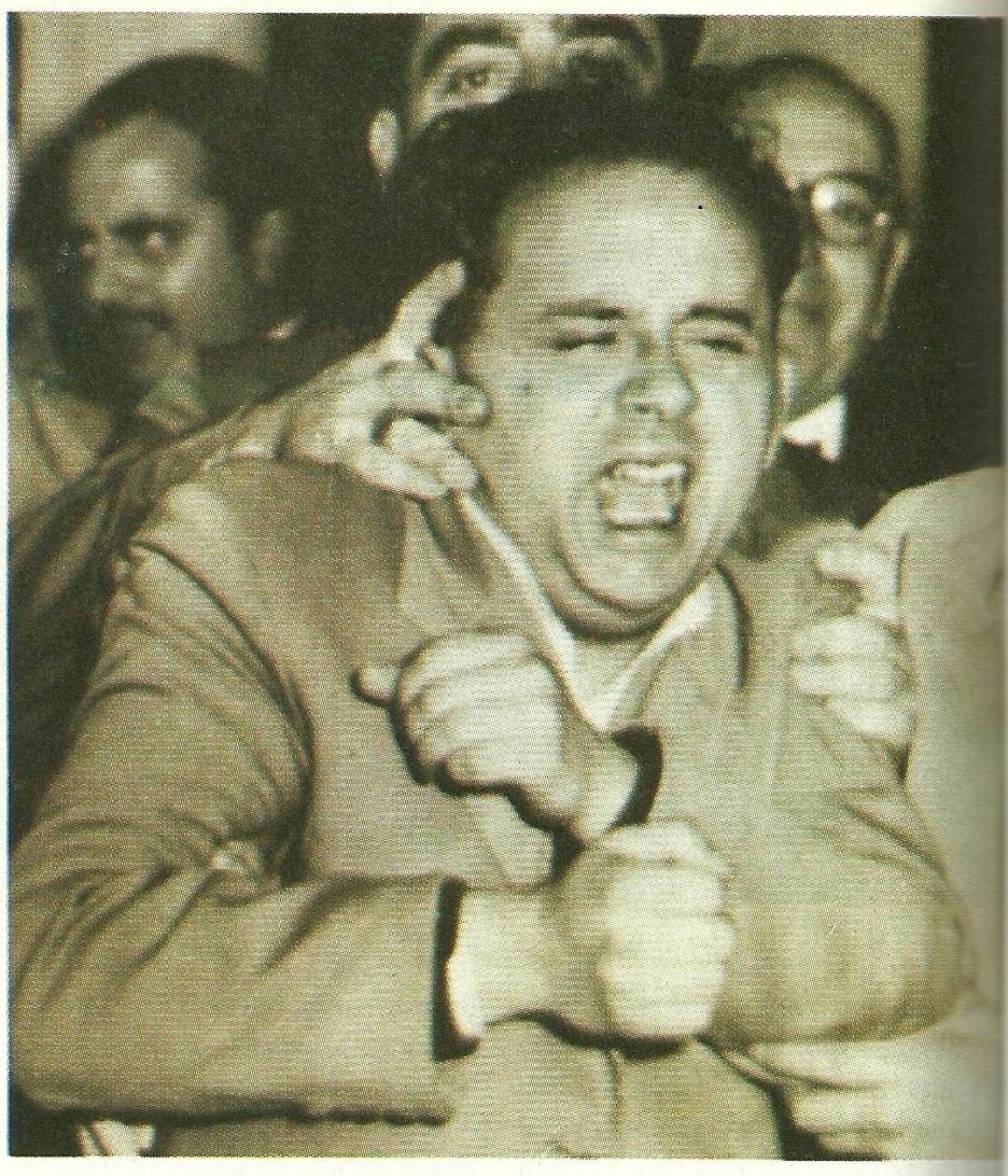

Nota de prensa de 1955. Jorge Burgos, capturado.

La redacción se alteró: su ritmo frenético de teléfonos, cables y telegramas, e incluso el repiqueteo de las máquinas de escribir, todo acabó por detenerse ante el hombre que lloraba su pena de padre frente a los periodistas. Alguien lo serenó, otro le dijo que podía contarles todo lo que quisiera. “Nuestro visitante permaneció un instante en silencio. Un camarada nuestro le puso delante un pocillo, invitándolo: ‘Tome un café con nosotros’. Pareció a punto de romper a llorar”, escribió uno más, para la edición de Noticias Gráficas del 7 de marzo de 1995. “El señor Burgos es un hombre pequeño, delgado, débil físicamente y debe estar más disminuido aún por la fatalidad que se ensaña con él y con los suyos. Volvió a mirar el pocillo, paseó por nosotros su mirada, en la cual el aturdimiento era reemplazado por la gratitud, y nos dijo: ‘Muchísimas gracias. Veo que no me equivoqué al venir aquí, que encuentro la comprensión que esperaba. Y les voy a hablar; sí, les voy a hablar de mi familia y sobre todo de mi hijo, porque nadie lo conoce como yo… No pretenderé luchar contra la sociedad que lo condena, no, le rogaré que lo juzguen con el corazón”.

Y entonces les contó lo que ellos querían oír. Les habló del muchacho tímido que había criado y que, a los 30 años, acababa de descuartizar a su amante, Alcira Methyger, para terminar desparramando las partes del cuerpo por los suburbios ante el pánico de los lectores, que día a día se enteraban de la aparición de un brazo o de un muslo o de una pierna: el puzzle de lo que había sido una mujer. El padre les contó, también, sobre ella, que había aparecido diez años atrás como aprendiz de bordadora, para trabajar con una señora que alquilaba una habitación en la casa de la familia Burgos, en el 280 de Montes de Oca, en la ciudad de Buenos Aires. El bueno, el respetuoso, el temeroso joven que había sabido ser —y que todavía era, en algún lugar recóndito— Jorge Eduardo Burgos se había enamorado de a poco de esa niña. Dijo el padre. Y aunque hoy son palabras inaceptables para un femicidio, recordemos: era 1955.

Fotografía de Alcira Methyger, la víctima.

Cuando yo mismo voy a la casa de Montes de Oca encuentro la cáscara podrida de un palacete que, imagino, alguna vez fue elegante. Un niño me abre la puerta y entro sin pensarlo. El ascensor está roto y subo por las escaleras hasta el tercer piso. Entonces encuentro la puerta del departamento donde todo ocurrió y golpeo conteniendo los nervios: ¿vivirá aquí todavía ese joven tímido que ahora sería un viejo descuartizador?

De nuevo en 1955. Tres días antes de la entrevista del padre, el mismo diario dedicaba una página entera para Jorge, el hijo: “¿Es un feroz asesino o un pobre infeliz?”, titulaba. Y luego: “Un hondo complejo de pasión frustrada estalló al rechazar Alcira la propuesta matrimonial de Burgos”. Luego de diez años de encuentros y desencuentros amorosos —y más bien estos últimos eran los que predominaban—, el muchacho había querido ponerle, por fin, un anillo en el anular a esa muchacha que, quizás, había sido la única que alguna vez lo había amado.

Un día, promediando la década de 1940, Burgos había partido a la provincia de Entre Ríos, a cumplir con la conscripción militar. Cuando volvió, tomó valor y la llamó. Se encontraron en el barrio de Constitución y caminaron hasta la avenida Vélez Sarsfield. En una placita él le contó de la vida en el cuartel y ella le dijo que estaba trabajando como empleada doméstica. Jorge siguió el consejo de los soldados: la tomó de las manos y se acercó a sus labios. Con el corazón palpitante, la besó. Y sintió que renació como un hombre nuevo cuando ella le pasó una mano por el cuello y lo correspondió. Aquel fue el mejor momento de su vida. Lo recordaría, mucho después, en un libro autobiográfico.

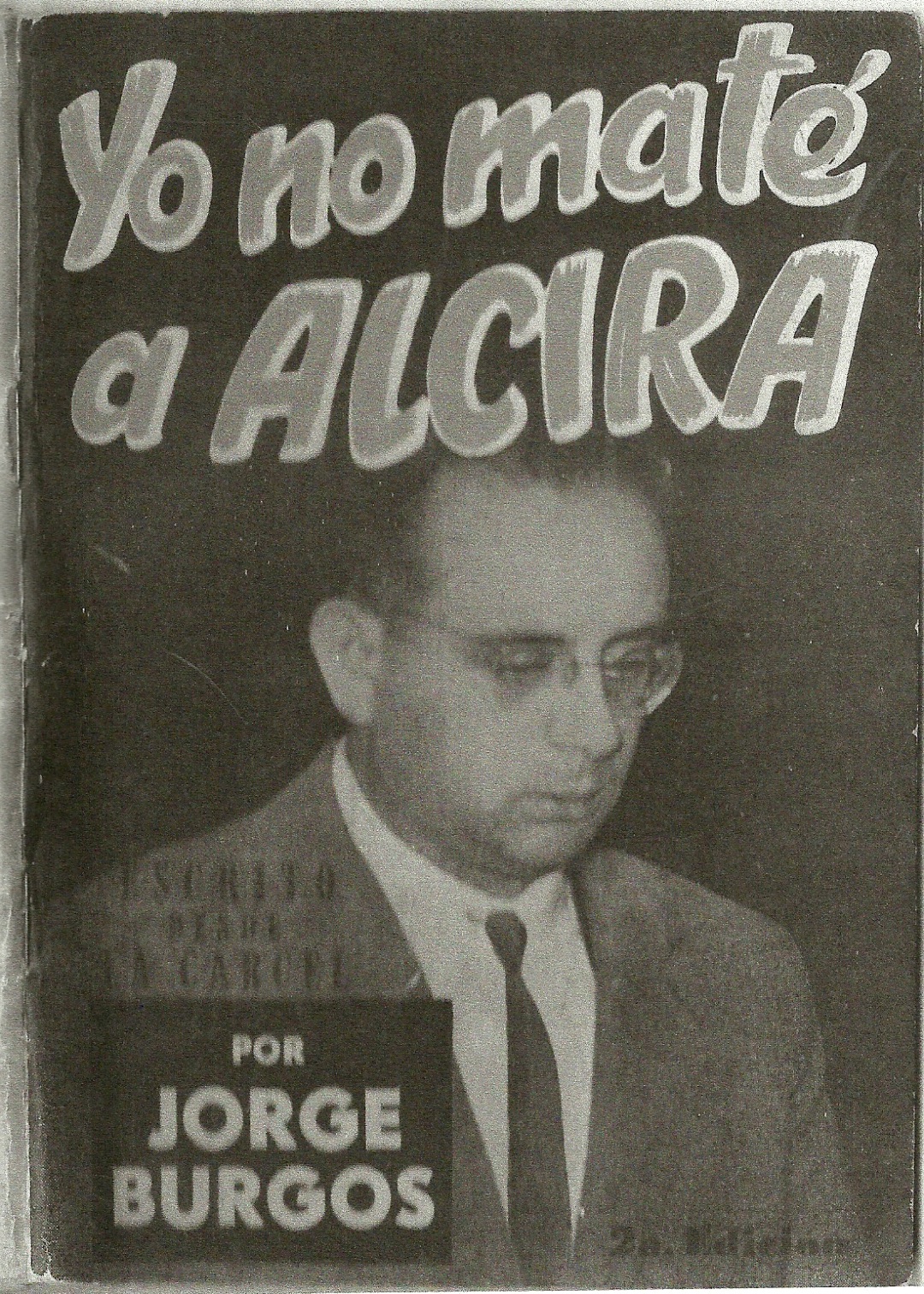

Portada del libro «Yo no maté a Alcira», escrito por Jorge Burgos.

Al tiempo que su padre hablaba con los periodistas, Jorge, desde una celda de la Penitenciaría Nacional, escribía sus recuerdos. Dicen que su abogado lo convenció de publicar un libro, que se vendió en los kioscos y se agotó varias veces, para financiar su defensa. Se tituló Yo no maté a Alcira… incluso cuando el autor contaba cómo se había hundido en el whisky español Doble V para desfragmentar en la bañera de su casa el cuerpo de esa mujer. “¿Cómo es posible, Alcira, que todo haya terminado así?”, se pregunta en ese largo alegato. “Yo no sé. Pero sería de desear que la vida se detuviera en el momento de mayor pureza y que los hombres no pudiéramos nunca reírnos de nuestros arrebatos de adolescentes. El tiempo corroe lo puro y el mal nos contamina en el diario contacto con todo lo que es y que no debería ser. Sí, Alcira, en la vida somos casi todos fracasados”.

Pero, de nuevo en Montes de Oca, cuando yo toco la puerta del departamento me responde una mujer que dice que ahí ya no vive ningún Jorge Burgos. Después me enteraré de que el viejo descuartizador murió hace unos años. El asesinato de Alcira Methyger, cometido el 17 de febrero de 1955, marcó a fuego la historia argentina: fue la primera investigación científica (donde una cicatriz en el torso del cadáver permitió —gracias a la historia clínica que se conservaba en el Hospital Argerich— descubrir la identidad de la víctima) y a la vez el último crimen antirromántico, según Álvaro Abós, autor de Restos humanos, un novelón que recupera las voces de todos y cada uno de los implicados. Tanto se puede decir de algo que apenas ocurrió en un instante. El padre de Burgos se había ido, junto con su mujer y su hija, y el muchacho llevó a Alcira para, por fin, bueno, para besuquearla y revolcarse. Pero, antes o después, discutieron a los gritos: ella no quería casarse con él. Le dijo que no tenía dinero, que no podrían convivir, que no era un buen partido. Que a los 30 años ya estaba acabado. Se sacudieron, se empujaron, se fundieron en una toma sanguínea al tiempo que Alcira le mordía un dedo y entonces él la ahorcó y al fin la empujó y la dejó tirada en el suelo, inerte. Pasarían minutos largos y ella no se volvería a mover. “Con horror me dije que estaba muerta”, contaría luego Burgos, y las letras de molde de los diarios lo tomarían como una obsesión, como él la había tomado a ella.

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional