Por MARINA VALCÁRCEL

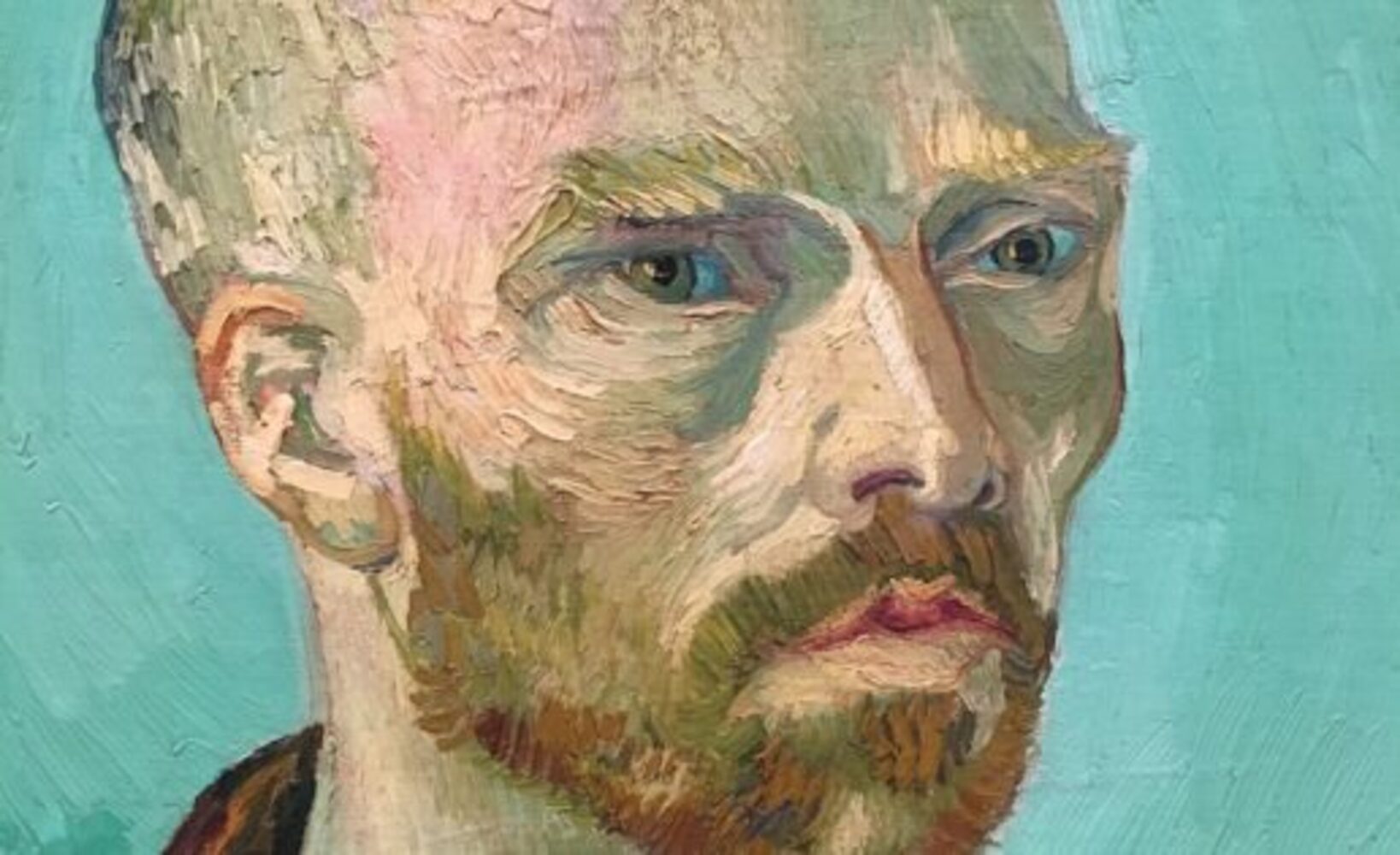

Un Van Gogh distinto visita estos días la Tate Modern de Londres. Viene del museo Pushkin de Moscú y parece traer consigo cierto aire de cartel soviético, de propaganda, casi de castigo y de frío; es diferente y lejano de los lienzos soleados más icónicos de Van Gogh. No es un lirio, un jarrón lleno de girasoles o un trigal… Es su cuadro más trágico. Patio de cárcel fue pintado en febrero de 1890 desde el sanatorio psiquiátrico de Saint-Rémy, donde apenas ya sin fuerza para salir a pintar al campo reproducía con furia las estampas que su hermano Theo le mandaba. Este lienzo, basado en un grabado de Gustave Doré, es un grito extremo. Su terror a la locura y al encierro. Un grupo de 33 presos, con la cabeza gacha, arrastra los pies por un círculo de ejercicio opresivo y alienante ante una pared sin final. La sensación de falta de libertad es total. Dos simbólicas mariposas se ocultan entre los ladrillos del patio de la cárcel. Solo un pequeño rayo de luz se cuela desde algún cielo para iluminar el rostro de uno de los presos, el único que levanta la cabeza y nos mira. Hombre rubio, de piel blanca. Es Vincent Van Gogh. Cinco meses después de pintar este cuadro, el 27 de julio de 1890, saldría a los campos de trigo que rodeaban Auvers con un revólver y se dispararía una bala en el estómago.

Meditación sobre la pintura

Van Gogh murió a los 37 años. Otros visionarios que revolucionaron el arte de su época, murieron también jóvenes: Basquiat con 27 años, Egon Schiele 28, Modigliani 35, Rafael 36, Caravaggio 38…

Sin embargo, y a diferencia de ellos, la biografía de Van Gogh (1853-1890) está marcada por algo insólito: el grueso de su obra se produjo en sus dos últimos años de vida. Algo más de 700 días para pintar 900 obras que hicieron saltar por los aires el techo de la pintura occidental. Dos años en los que pinta entrando y saliendo del manicomio, comiéndose los tubos de óleo del color por el que sentía fijación: amarillo de plomo. Exprimiendo los periodos de calma y de producción frenética, pintando a veces un cuadro por día, a veces dos, luchando contra la opacidad que le producía el bromuro de potasio inyectado en sus venas para prevenir sus convulsiones. Pintar para no enloquecer, pintar cada lirio o cada espiga hasta sentirla, pintar el sol y la luz de la noche, pintar para no morir, morir pintando.

Además de sus cuadros, el holandés deja una obra capital: su correspondencia, que nos llega prácticamente intacta. Desde agosto de 1872 hasta su muerte, Van Gogh escribió más de 800 cartas. De ellas, 668 están dirigidas a Theo, su hermano pequeño, su confidente, su cómplice, su doble. Todas empiezan por: «Querido Theo». Vincent le escribe en neerlandés, inglés o francés.

En esta primavera muchos caminos parecen confluir en Van Gogh: Tate Modern se estrena con su gran exposición Van Gogh in Britain, la primera dedicada al pintor desde 1947. El museo Van Gogh de Ámsterdam nos regala una preciosa muestra en la que sus paisajes dialogan con los de David Hockney. En Barcelona hay colas para ver la exposición interactiva Meet Van Gogh. Además, aún en cartelera está la película que Julian Schnabel dedica al genio del pelo rojo.

Mucho antes de que Vincent cogiera un lápiz con la intención de aprender a ser pintor, ya miraba el mundo con los ojos de un artista. Desde niño practicaba la observación de la naturaleza durante sus largos paseos por el paisaje de Brabante: cogía los nidos de los pájaros o se quedaba perplejo ante las llanuras holandesas rotas solo por la aguja de alguna iglesia o por la franja roja de la luz del atardecer.

A través de su padre, un pastor calvinista de la localidad holandesa de Zundert se contagió de un método de aprendizaje tradicional implantado entonces en el norte de Europa: todo aquello que observamos está lleno de significados metafóricos y simbólicos. Gran parte de esta enseñanza a los niños se hacía a través de estampas, con las que convivían en sus casas. En el estudio del padre de Vincent había colgados tres grabados que le marcaron desde pequeño: El retorno del hijo pródigo, La cosecha y un grabado de un niño en su cuna de Rembrandt; escenas sencillas que alumbraron desde el principio en Van Gogh la llama de un sentimiento religioso muy hondo.

Búsqueda de salvación

Bajo esos ojos azules, Vincent vivía enroscado en su mente. Mucho antes que el arte, en su vida apareció la necesidad de la búsqueda de la salvación. Pero también la lectura sin tregua: por encima de todo la Biblia, también Shakespeare, después de Dickens a Victor Hugo, de Homero a Balzac… Desde los 16 hasta los 30 años trabajó, junto a su hermano Theo, como ayudante en la galería de arte Goupil y viajó por Holanda, Londres y París. En estas ciudades se sumergía en los museos descifrando a los pintores que más le impresionaban: Rubens, Frans Hals, Delacroix y siempre Rembrandt. En París descubrió a los impresionistas, las estampas japonesas, sus colores brillantes, falta de perspectiva y de sombras; conoció también la pincelada corta de los puntillistas. Y todo cuanto aprendió en los museos y en libros servía para expandir el tesoro del bagaje de sus imágenes y su memoria.

A los 30 años y en menos de una década, este joven frágil y confundido decide aprender a pintar; asimiló toda la innovación contemporánea y emergió como el pionero de la pintura más moderna y expresiva. Y así, en febrero de 1888, Vincent llega a la estación de Arlés, donde su pintura adquirirá la madurez al tiempo que su vida comenzará a desintegrarse. Instalado en la Casa Amarilla y obsesionado por la llegada de Gaugin, remata, a un ritmo a veces de seis lienzos al día, sus cuadros míticos: la serie de Los girasoles, sus Botas, La silla, su Dormitorio… Pero también en ese mismo cuarto le encontrarán casi muerto. En Van Gogh Prometeo, Georges Bataille afirma que es precisamente, a partir de la noche de diciembre de 1888, cuando entrega en un burdel su oreja cortada a golpe de navaja: «Cuando su pintura se convierte en rayo, en explosión y llama; al tiempo que él se extinguía en un éxtasis frente a un haz de luz radiante, explotando, en llamas».

Surge el tubo plegable

En Provenza se mimetizaba con el paisaje: había bambú y juncos por todos lados, con ellos hacía plumas para dibujar… También pudo beneficiarse de los avances de la industria química, aparecieron nuevos colores, los pigmentos de alquitrán de hulla, el malva y el magenta de los tintes de anilina y los colores de laca sintética. Pero sobre todo, surgió el tubo plegable, que hizo posible pintar en el exterior.

Cuando salía al campo con su caballete, torcía la cabeza como los girasoles buscando la luz del sol y los colores, sentía la naturaleza en su plenitud: la temperatura, los sonidos, el mistral, el olor… entonces entraba en un estado hipnótico. Las últimas nieves acaban de limpiar los frutales en los huertos. Había caminos y más caminos de árboles distintos, todo empezaba a brillar con una intensidad que Vincent transmitía en líneas cortas y taquigráficas. Fue entonces cuando dio con la motivación de su pintura: en la naturaleza encontró el poder de sugestión de los colores que utilizaba para emitir ideas poéticas, expresar sentimientos o estados de ánimo. Julian Schnabel, en su película, trata de meternos en la catarsis de Van Gogh a través de los recursos ópticos. Cuenta cómo un día, en una tienda de segunda mano, encontró unas gafas bifocales; al llevarlas puestas se dio cuenta de que su campo de visión se alteraba, se desenfocaba o ampliaba… creyó así saber transmitir en la pantalla su mirada en trance.

En el museo de Ámsterdam, estos días, Hockney hablaba con devoción: «Creo que mi deuda con Van Gogh se hace aquí evidente. Para mí es un artista contemporáneo: sigue hablándome hoy, como Brueghel». Van Gogh y Hockney: los separa un siglo de vida, pero sus paisajes expuestos cara a cara son como un choque de estrellas: «A pesar de que resulte obvio que ambos sentimos fascinación por la naturaleza, lo que más me vincula a Van Gogh no es su color, su pincelada o sus paisajes, sino la claridad de su espacio». Insistiendo en el parecido de su pincelada, responde con una sonrisa: «Bueno, a veces robo cosas a Van Gogh. Los grandes artistas no toman prestado, roban». Y añade serio: «En una fotografía la superficie es toda uniforme. Entre una foto tomada a un cuadro de Van Gogh y un lienzo real, la diferencia es la pincelada. No podemos mirar una foto mucho tiempo, no más de una fracción de segundo, porque no vemos al sujeto en capas. El retrato que me hizo Lucian Freud requirió 120 horas de posado y todo ese tiempo se ve en las capas del cuadro. Por eso tiene un interés infinitamente superior al de la foto».

La exposición de Londres, la de Ámsterdam y también película de Schnabel confluyen milagrosamente en un mismo cuadro que estos días brilla en la muestra de la Tate. Es At Eternity’s Gate, el lienzo que da título a la película de Schnabel. Como Patio de cárcel, Van Gogh pintó este cuadro en abril de 1890, en sus días de aislamiento en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole, y esta vez está basado en un dibujo suyo del periodo holandés. Representa a un hombre sentado en una silla con la cabeza sepultada entre los brazos. Símbolo de la desesperación y más probablemente, de la angustia de Van Gogh. Dos semanas antes de empezar este lienzo, su médico, Théophile Peyron, escribía a Theo: «Suele sentarse con la cabeza entre las manos y cuando alguien se acerca para hablarle, parece como si le doliera profundamente».

Al mismo tiempo, At Eternity’s Gate supone un renacer en Hockney. En marzo de 2013, uno de sus asistentes, Dominique Elliot, se suicidó en casa de pintor cuando este pintaba los paisajes de Yorkshire que hoy visitan Ámsterdam. Durante varios meses Hockney fue incapaz de pintar. En julio del mismo año, Hockney mandó un dibujo a su amiga y comisaria Edith Devaney. Era un retrato de su amigo Jean-Pierre Goncalves de Lima, sentado en su estudio con la cabeza entre las manos. En el acto, Devaney señaló la similitud con el dibujo de Van Gogh. Hockney reconoció que este no era solo un retrato de su amigo, también era una suerte de autorretrato ante la tragedia. Después de aquel retrato llegaron muchos más; conformaron, en 2016, la exposición de la Royal Academy: 82 portraits and one still life. Van Gogh había tirado de la mano de Hockney para que volviera a pintar.

Contemplador en silencio

En 1890, durante su ingreso, a Van Gogh todo le afectaba aún más profundamente. Respiraba su respiración detrás de las rejas, sentía vibrar su espíritu detrás de la ventana y lo dejaba participar a través de su pincel de los cambios del paisaje, de la luz y de las estaciones. En el jardín tapiado del monasterio, se convirtió en un contemplador en silencio. Sentado bajo los árboles, capturaba todo lo que veía. Se tumbaba al lado de los lirios y los pintaba como si fuera uno de ellos, cara a cara. Cuando miramos hoy sus cuadros, casi podemos sentir el aire y el frescor de la sombra, el movimiento de la hierba y las lavandas. Vincent escribió entonces que se encontraba en su paraíso.

Sin embargo, al final de su vida, la lucha dentro de su cabeza entre arte y locura se volvió heroica. La repetición de las crisis era aterradora. En los momentos de calma, pintaba furiosamente como tratando de matar al siguiente ataque que, inevitablemente, llegaría al día siguiente. Pintar para Van Gogh, en esta época, era su destrucción y al mismo tiempo su salvación, porque era precisamente entre los espasmos cuando veía con más intensidad, con más lucidez, cuando sus facultades pictóricas parecían estar bajo un control absoluto. Son obras salvajes, pintadas ante el abismo. Entonces repetía cipreses enroscados como columnas salomónicas, trigales con caminos sin final, noches estrelladas como por chirriantes lámparas de gas, nubes encadenadas en movimiento como si fueran las velas de un barco movidas por el viento.

En mayo de 1890, Theo sabía que su hermano atravesaba por un momento terrible. Presentía que estaba a punto de producir un milagro: convertir su trastorno mental en una revolución. Theo temía que toda la intensidad que Van Gogh llevaba dentro explotara definitivamente en su cabeza. Y encontró un sitio para que la explosión fuera controlada: el pueblo de Auvers-sur-Oise, a 20 kilómetros al norte de París. Allí, acompañado por el doctor Gachet, Van Gogh encontró la fuerza para soltar su última furia creadora. En los 70 días que duró la etapa de Auvers, pintó 90 cuadros. Muchos de ellos son sus obras más excepcionales, casi siempre paisajes solitarios, estremecedores y absolutamente novedosos. Su último cuadro, Tres raíces, hoy en la exposición de Ámsterdam, es un manifiesto a la abstracción.

En una de las últimas cartas a Theo, Vincent se quejaba de que a falta de tener hijos, sus pinturas eran su legado. Pero Van Gogh sí tuvo un descendiente: el expresionismo. Y con él a muchos herederos: Kokoschka, De Kooning, Jackson Pollock…

En pocos meses, Theo, agotado y enfermo, perdió la razón y también murió. En 1914 se trasladó su cuerpo al cementerio de Auvers, donde descansa en una lápida gemela, al lado de Vincent. Desde allí los dos hermanos observan el triunfo del pintor: «Las flores mueren, las mías resistirán».