Por MARINA VALCÁRCEL

Quince días después de su nacimiento, el 7 de marzo de 1500, el emperador Carlos V fue bautizado en la catedral de San Bavón, en Gante. La verticalidad de la nave central, con sus ligerísimos arcos de ojiva disparados al cielo, se vistió de tapices flamencos con hilos de oro y plata; las vidrieras góticas, con su séquito celestial, cumplían la función simbólica de transformar la iluminación interior en una luz distinta a la del mundo. Se construyó una pasarela con cuarenta arcos representando cada uno los futuros estados del recién nacido y una de las madrinas, Margarita de York, portó al bebé sentada en un trono precedido por una fastuosa comitiva real. Este bautismo funcionó a la manera de una coronación, dejando atrás los sencillos bautizos medievales e instaurando el ritual borgoñón en la corona española. Pero la pompa y la solemnidad no lograron impedir que, al entrar en la catedral, las miradas se volvieran hacia la capilla Vijd. Allí, el 6 de mayo de 1432, había sido inaugurado La Adoración del Cordero Místico, el Políptico de Gante, pintado por Hubert y Jan van Eyck, que ofrecía a un público maravillado una nueva y sorprendente forma de ver el arte.

Cortejo ceremonial grabado alemán siglo XVI

En 2012 un equipo del Instituto Real Belga para Patrimonio Artístico empezó las labores de restauración del Políptico en un laboratorio del museo de Bellas Artes de Gante (MKS). En la primera fase, al levantar las distintas capas de barniz, se descubrieron amplias zonas de repintes que −probablemente desde el siglo XVI− mantenían la obra eyckiana oculta. Por primera vez era posible ver los paneles exteriores del Políptico en su estado original: colores de cielos y ciudades, pliegues y alfileres ocultos en los tocados, luz bañando la piel de sus personajes y la ilusión del tacto del mármol simulado en las estatuas de los dos san Juanes. Hallazgos que permiten intuir y coser muchos de los misterios de la pintura de Jan Van Eyck (Maaseik? h. 1390 – Brujas, 1441). Ese fue el germen de esta exposición irrepetible que presenta las ocho tablas antes de que vuelvan, ya para siempre, a la catedral de San Bavón. Ellas vertebran las trece misteriosas y oscuras salas, con sus paredes pintadas alternativamente en el rojo y el azul ultramar de los mantos de las vírgenes y su iluminación que parece salir desde dentro de los cuadros: casi 100 obras de esta muestra repartidas entre Masaccio, Pisanello o Fra Angelico, sus contemporáneos italianos, algunos de sus contemporáneos flamencos y, sobre todo,13 de los 20 cuadros que se conocen en el mundo de Jan van Eyck. Recopilación nunca antes vista.

Laboratorio del museo de Bellas Artes de Gante (MKS). Restauración del Políptico

El viajero que se aproxime a Brujas y vea surgir delante de los canales los pequeños jardines cerrados con sus frutales en espaldera y las altas flechas de los campanarios estará viendo las mismas calles y sus casas, las mismas iglesias al borde de un puente que Van Eyck. Poco parece haber cambiado desde 1430. De la misma manera, cuando nos encontramos frente a un cuadro flamenco del siglo XV, creemos penetrar la intimidad de la vida de otro tiempo.

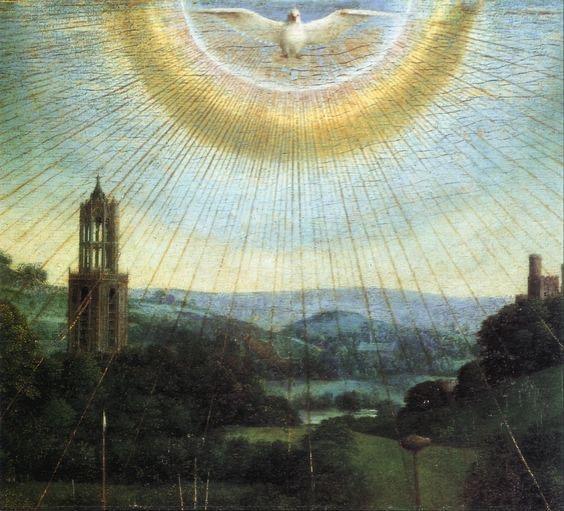

La Adoración del Cordero Místico (detalle), Políptico de Gante, 1432, Catedral de San Bavón, Gante

Sedas y mecenas

El nacimiento de la pintura flamenca estuvo determinado por la derrota francesa en Azincourt que, en 1415, marca durante décadas el colapso de Francia. Apartada de la interminable guerra franco-inglesa, Flandes se consagra a su vocación de comercio. El asesinato en 1419 del Duque de Borgoña, Juan sin Miedo, empuja a su hijo, Felipe el Bueno, a separarse de los Valois y a trasladar la capital de Dijon a Brujas, esa ciudad protegida y libre a la que afluían mercancías venidas del Mediterráneo, del Báltico y todo el lujo de las naves de Oriente: especias y perlas, alfombras turcas, sedas brocadas de Siria… objetos que inundarán los espacios entre las Vírgenes, los altares y los donantes de Van Eyck. Brujas era, ya entonces, el centro de una escuela próspera de iluminadores. Entre ellos y bajo la influencia del mayor escultor de la época, Claus Sluter, Van Eyck empieza a pintar pliegues de mantos con el volumen de la escultura de los pórticos, caras de santos crujidas por gestos de dolor y a dejar que su pintura fuera naciendo desde el preciosismo y los colores del esmalte de los libros de Horas. La corte del duque de Borgoña era un paraíso para fortunas como las del banquero italiano Tommaso Portinari o la del canciller Nicolás Rolin, que favorecieron las artes y engendraron el mecenazgo. En este ambiente, en mayo de 1425, Jan van Eyck es nombrado pintor de corte de Felipe el Bueno, para el que emprende varios viajes lejanos y secretos de los que tan solo se conoce un destino: la Península Ibérica.

Los hermanos Limbourg, El mes de mayo. Página del Calendario en Las muy ricas horas del Duque de Berry, 1411-1416. museo Condé, Chantilly, Francia

Esclavizar la luz

¿Quién era Jan van Eyck? ¿A qué responde su revolución óptica? ¿Qué es lo que le empujó a pintar así?

Podría decirse que el pintor esclavizó la luz, la sometió hasta conseguir que iluminara cada rincón de sus cuadros. Para ello fue sirviéndose de herramientas conocidas desde la Antigüedad que iba domesticando. Los últimos análisis científicos, tras la restauración del Políptico, demuestran que aprovechó la técnica del óleo y la llevó hasta sus límites reproduciendo todas las texturas posibles: de la seda al pelo, de las vidrieras a los suelos de azulejos valencianos, las coronas, la luz de la piel de un niño y el tono mate de la mano de un anciano, los libros, las encuadernaciones con sus letras de oro, los cielos y el brillo pálido de la luz menguante. Y así representaba la brisa de un bosque, los rayos entre las ventanas góticas de una iglesia, y todo el reflejo de una ciudad en un trozo de lago al fondo de un San Francisco cuyos estigmas tenían el brillo preciso en cada coágulo de sangre.

Todo cuanto veía en la naturaleza era trasladado por su pincel: distintos tipos de rocas, variedades de nubes, incluso se han podido realizar diagnósticos de enfermedades de la piel y nadie, salvo Leonardo, consiguió pintar con tal precisión el ojo humano, sus párpados, sus venas y el fondo de una mirada fija.

Jan Van Eyck, San Francisco recibiendo los estigmas, c.1440, Philadelphia Museum of Art

Erwin Panofsky demostró que Van Eyck no tenía interés en aplicar las leyes matemáticas de la perspectiva como lo hacían sus contemporáneos florentinos. En la Anunciación del Políptico de Gante la tarima del suelo y las vigas del techo no solo no convergen, sino que ni se aproximan a ello. En la Anunciación de Washington, lejos de existir un único punto de fuga en el interior de la iglesia, hay varios. Van Eyck encontró una solución empírica para la representación de un espacio convincente basándose en la observación directa. Con ella llegó a crear perspectivas desdobladas, a sugerir ambas distancias: de las panorámicas con horizontes tan reales como inverosímiles a los detalles más minuciosos; aquello que Panofsky definió como la yuxtaposición de su mirada microscópica y telescópica. Y así, en un primer plano están los interiores en los que sus personajes habitan, esa intimidad que hoy nos fascina porque reconocemos en ella nuestro mundo, el mundo moderno del individuo concreto y sus cosas: sus guantes y sus alfombras, sus instrumentos musicales, sus azucenas y sus atriles. Resulta sobrecogedor ese afán por describirlo todo, incluso lo que no es necesario mostrar. Es esa misma intimidad doméstica y moderna que luego pintarán desde Vermeer y De Hooch hasta Chardin. A su vez, y por detrás o algo más arriba, se desarrolla otra escena tras una ventana o un balcón: la vista de una ciudad flamenca, sus torres, campanarios y calles que se pierden en un horizonte de lagos, montañas azules y cielos tranquilos. Paisajes infinitos y milimétricos que, a su vez, siglos más tarde, en 1806, pintará un joven Ingres en su Retrato de Mademoiselle Caroline Rivière.

Jan van Eyck , Anunciación, detalle

Jan van Eyck, Anunciación, c.1430-35. National Gallery of Art, Washington

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Mademoiselle Rivière, c.1793-1807. Musée Du Louvre, Paris

Van Eyck padecía de una obsesiva fijación por la manera en que la luz cubre y forma las imágenes a partir de la reflexión y la refracción. El espejo debió de haber impregnado su mundo no solo como un objeto, también como una metáfora. Parte de su conocimiento venía de la observación, pero además, en su época se le consideró el primer pictor doctus (pintor ilustrado) al norte de los Alpes. Estaba familiarizado con los autores clásicos, había leído a Plinio el Viejo, era experto en geometría, en arqueología, pero sobre todo, conocía la óptica, aquella ciencia tardomedieval basada en los descubrimientos de matemáticos árabes, como Alhacén. Van Eyck la usó y perfeccionó hasta desarrollar una revolución óptica que aún hoy nos conmociona. La iluminación del Políptico de Gante se corresponde con la incidencia natural de la luz a través de las ventanas del sur de la capilla Vijd. En todo el retablo la luz cae desde la esquina superior derecha, como la luz del sol en la capilla en una tarde soleada a fines de la primavera o principios del verano. El grado de coherencia en la iluminación de todo el retablo es excepcional. En la figura del Dios Padre central, las joyas de su mitra, el punto focal del cristal de roca del cetro y todos los puntos de luz en la tela de brocado dorado alcanzan un grado de exactitud fotográfica.

Marc De Mey, que exploró la influencia de Alhacén en Van Eyck, fue el primero en señalar el tour de force del pintor al concebir las hileras alternas de perlas y cuentas de cristal que cuelgan de la tira brocada en oro con las letras Sabaoth en la figura del Dios Padre: mientras las primeras absorben la luz de la ventana, las de vidrio la proyectan, devolviendo amplios reflejos.

Hay centenares de ejemplos, desde el reflejo metálico de los estandartes rojos sobre las pecheras de las armaduras de San Miguel y San Jorge, hasta el reflejo de toda una ventana en el gran zafiro central del broche del ángel mayor en la escena de los Ángeles Cantores. La tracería de esa ventana fue arañada con la punta de su pincel, saturado con pintura blanca, usando la técnica del sgraffito.

Ángeles cantores (detalle), Políptico de Gante, 1432, catedral de San Bavón, Gante

Resulta mágica también la maestría que el pintor flamenco presta al agua que fluye y salpica en la fuente del Políptico, así como en La Virgen de la Fuente. La iluminación juega un papel central en su realismo, pero también lo hace el movimiento: el salto de cada gota. El agua que sale de las bocas de ambas fuentes está pintada en líneas finas, blancas, irregulares e intermitentes. Es como si Van Eyck hubiese pasado una tarde junto a Bill Viola viendo sus vídeos de agua detenida.

Jan van Eyck, Virgen de la Fuente, (detalle), 1439, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Amberes

Flandes frente a Italia, 1430

La exposición enfrenta cuadros flamencos a sus contemporáneos italianos en un diálogo que reafirma nuestra pregunta: ¿qué es lo que hace que Van Eyck aparezca como un cometa sobrevolando los años 1430 en el firmamento artístico europeo? Jacques Lassaigne y Giulio Carlo Argan afirmaron que el Renacimiento no es un movimiento típicamente italiano que se extiende a otros países como una suerte de conquista progresiva, sino y más bien, un fenómeno europeo a pesar de que se produce de manera diferente en Flandes, Italia, Francia o Alemania.

A principios del siglo XV asistimos a una de las mayores revoluciones que se hayan conocido en la historia de la pintura. Mientras Van Eyck pinta el Políptico en Gante, entre 1426 y 1432, Masaccio pinta en Florencia, entre 1426 y 1427, la capilla Brancacci, en la iglesia del Carmine. Italia funda la forma sobre el concepto, Flandes sobre la experiencia. Estas dos obras mayores nacidas, casi simultáneamente, de hombres tan distintos en origen y tradición son los pilares de una pintura nueva.

Masaccio, La expulsión del paraíso, c. 1426-1427. Capella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florencia

Masaccio siguió pintando al fresco y los muros de la capilla Brancacci con su Adán y Eva de paso firme y gesto de angustia en la Expulsión del Paraíso, no pueden acompañar hoy a sus tocayos de Gante, más serenos, más inquietantes. Sin embargo, sí están otros revolucionarios de la óptica italiana: Gentile da Fabiano, Fra Angelico, Filippo Lippi… frente a los flamencos. Las comparaciones estilísticas son inevitables, interesantes: en Virgen y el Niño con Ángeles de Benozzo Gozzoli (1449-50) frente a la Virgen de la Fuente de Van Eyck (1439) los resultados del mismo pigmento ultramarino para el color de los mantos de las Vírgenes es muy distinto: tempera, más opaca en el italiano y veladuras cristalinas, mucho más intensas en Van Eyck. También el gusto duradero de los italianos por el pan de oro frente al enfoque naturalista de la pintura eyckiana, que sustituye los anticuados fondos dorados en favor de paisajes, los halos, que dejan de ser grandes discos que rodean las cabezas, en favor de rayos dorados más ligeros o los objetos dorados, que no se representan ya con oro real, sino con una pintura amarilla y marrón para simular la luz, la forma y la textura.

Benozzo Gozzoli, Virgen y Niño con ángeles, c.1449-1450, Fondazione Accademia Carrara, Bergamo

Adoración del Cordero Místico, Políptico de Gante (detalle)

Ausencias

La penúltima sala de la exposición, dedicada al retrato, es quizás la más apabullante. Tzvetan Todorov decía que cuando se recorren la salas de un gran museo europeo salta a la vista un cambio radical en la naturaleza misma de los cuadros al pasar, digamos, de 1350 a 1450. Explicaba que en el norte de Europa no se produce ningún Renacimiento en el sentido de redescubrimiento de la civilización griega y romana como medio para hacer algo nuevo. A lo que se asiste, más bien, es a la búsqueda de una forma nueva para dar cuenta de experiencias igualmente nuevas. El denominador común de estos cambios no es el redescubrimiento de la Antigüedad, sino el descubrimiento de la individualidad. Por eso, en esta época se inventa el retrato individual, tal y como no ha dejado de practicarse después. Los hombres han tomado el lugar de Dios en el sistema del simbolismo universal.

Jan van Eyck, Baudouin de Lannoy, c.1435. Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlin

Y así, tras las Crucifixiones y Anunciaciones, esta exposición se cierra con los héroes de los tiempos nuevos. Son seis los retratos de Jan van Eyck, frente a sus contemporáneos italianos: Pisanello, Michele Giambono…

Entonces, en mitad de esta sala, nos surge la única duda en torno a esta muestra extraordinaria: ¿Dónde está Antonello da Messina con sus finísimos óleos sobre tabla? Más aún… ¿Dónde están los grandes cuatrocentistas venecianos: Vittore Carpaccio, Gentile y Giovanni Bellini?

Entornamos los ojos e inventamos una sola sala imaginaria, oscura, de fondo azul, vacía. Sólo están: Hombre con tocado rojo (1433) de Jan Van Eyck frente a Retrato de un hombre con gorro rojo (1485) de Vittore Carpaccio. Eso sí sería una lucha de gigantes: qué dos miradas, frente a frente.

Jan van Eyck lo dejó escrito en su divisa: Als ich can, lo hice lo mejor que pude.

Izda: Jan van Eyck, Retrato de hombre con tocado rojo, 1433. National Gallery Londres. Drcha: Vittore Carpaccio, Hombre con gorro rojo, 1485, Museo Correr, Venecia