Por OMAR NORIA SISO

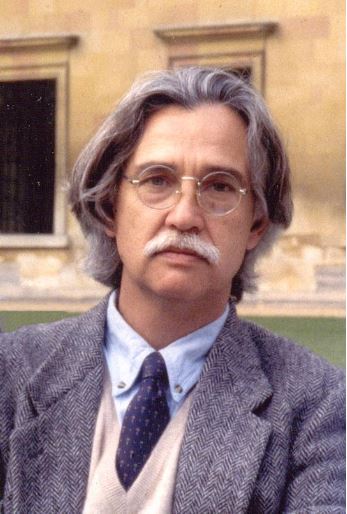

A Luis Castro Leiva, in memoriam

Mal écrit

Fue una nota devastadora que calificó uno de sus trabajos en el curso de Filosofía del Derecho que dirigía Michel Villey. Lo leí derrumbado —nos dijo— temblaba y no pude parar de llorar, me fui al fondo del autobús que había tomado en la estación del Jardin des Plantes, allí me refugié, escondido de las miradas de la gente. Su Maestro le indicaría que una tesis doctoral no es una prueba de inteligencia —la suya era de una calidad superior— sino de endurance, persistir, resistir en el oficio. Eso hizo, se empeñó en la revisión hasta lograr, finalmente, que su trabajo culminara con el privilegio de haber sido el primer latinoamericano en publicar en la revista de Filosofía del Derecho bajo los auspicios del sabio Villey, quien fue, según, Stéphane Rials: “Le plus grand penseur des facultés de droit françaises au XXe siècle”.

La crítica al pensamiento jurídico moderno de su Maestro lo envolvía notablemente en sus clases, en algunos de sus libros y artículos. Particularmente, se hacía evidente en la lectura de La Política de Aristóteles por el Id quod iustum est. Luis Castro prefería el estudio de la Política del Estagirita que el Topos Uranos platónico por aquello de Amicus Plato, sed magis amica veritas, no obstante, al exhorto del autor de La República de darle todo el poder a los filósofos, que bien pudiera haberlo seducido. Es así que la idea de una moral ciudadana aparece en sus escritos con una importancia decisivamente singular. La discordia y proliferaciones del ejercicio mendaz y utilitario de la política tipificó su búsqueda del derecho y la justicia en una república democrática; su amigo, tal vez el más cercano, Rafael Tomás Caldera, reproduciría en una nota-homenaje a su memoria, un texto escrito por Castro Leiva, revelador de su profunda convicción republicana: “¿Qué ocurre en una República democrática cuando la palabra del político no se empeña, cuando la lengua de los Magistrados es torcida, cuando quienes la conocen no tienen derecho a darla, cuando quienes hablan callan, cuando quienes la profieren vociferan, cuando quienes la abusan se desnudan en su inconsistencia moral?, ¿qué ocurre? Sucede entonces que la República se muere con la Democracia, y ésta en aquella. Ocurre que la Sociedad se desentiende de los asuntos públicos y aprende los poderes del cinismo y la hipocresía”.

Las Cumbres

Luis Castro Leiva nos reunió en los espacios del IDEA en la quinta Las Cumbres, donde impartía, en una sala enorme, sus seminarios doctorales, una casa con un balcón que se adentraba a un jardín interior atrapado entre los verdes de las ramas y la espesa neblina de esa colina; una chimenea para espantar fríos reales e imaginarios y, en el centro de la sala, un gran piano de cola Stenway & Sons con sus notas enmudecidas. Allí acudíamos todos los jueves un grupo de investigadores, iniciados en la alquimia del filosofar; masones y jesuitas como en la novela de Eco El Cementerio de Praga, con jurada fe de carbonarios. Los hubo judíos por aquello del Golem del rabino Löw y hasta un fraile franciscano-capuchino devoto del Nominalismo de la Baja Edad Media que alguna vez ahorcaría hábitos entre Laudes, la hora del arrepentimiento, y Maitines. Estudiantes, a quienes dirigía magistralmente para descubrir la búsqueda de lo humano en las meditaciones filosóficas. Las Cumbres era como el taller del orfebre donde se forjaban piezas de herrería para moldearlas con magia en el arte prudencial del pensar. Leíamos nuestros avances bajo el escrutinio implacable de su mirada. Un examen en profundidad de lo que escribíamos y decíamos; fue obsesivo con los tránsitos de una idea a otra, indispensable como prueba forense de comprensión y elocuencia de lo afirmado: “Las citas deben iluminar su argumento”, nos repetía una y otra vez. Hacía una revisión exhaustiva de lo que sosteníamos en nuestras investigaciones y se detenía en cada palabra, en cada frase y en los cierres semánticos para evitar desvaríos. Escuchaba los tiempos verbales para hacer presente los pretéritos autorales. Examinaba textos y contextos skinnerianos orientado en la atmósfera de la universidad de Cambridge donde realizó estudios doctorales. Auscultaba el sentido y pertinencia filosófica e histórica de las investigaciones en curso para exorcizar ritualmente, inconsistencias e incoherencias argumentales, y, de este modo, sortear riesgos de anacronías, prolepsis y analepsis que era capaz de encontrar en nuestras narrativas escolares. No sin temor, se veía aludido en un reflejo especular del Yo, en el examen doctoral de sus estudiantes, frente a un jurado que exigía fuera constituido por los más rigurosos. Discutíamos las visiones que se tenían de Hobbes y la idea de Imaginación, escuchábamos la voz del arzobispo Coll y Prat en su defensa de los derechos de Fernando VII. Revisábamos las bases doctrinales del Decreto de Guerra a Muerte y el pensamiento militar del Libertador desde la historia intelectual. Leíamos a Sieyès y la incapacidad tanto de la izquierda como de la derecha francesa de comprender el liberalismo del autor de Dire sur la question du veto royal. Examinábamos los textos en profundidad del cura de Frèjus y su modelo constitucional estudiado, atinadamente, por uno de sus especialistas, Pasquale Pasquino. Juntos descubrimos la biografía intelectual de Sieyès que asombraría en el pasado, tanto al joven Marx al reconocerlo como el inventor del lenguaje político moderno, así como a K. Schmitt. De manera similar a naciones europeas, Alemania e Italia después de la segunda guerra mundial, y a Francia, luego de la V República, al incorporar su principio de control constitucional. Se leían textos en un francés del siglo XVIII que Luis recitaba teatralmente en un trance hipnótico a los tiempos y espacios de L´Assemblée Nationale Constituante de 1789, lograba conmovernos, y que, alguna vez, habría de inspirar su afamado discurso en el Congreso Nacional venezolano sobre el 23 de enero de 1958.

La defensa de la civilidad

Luis Castro tuvo una preocupación agónica y agonística —en el sentido del conatus spinoziano— sobre la relación que pudiera existir entre ética y política a través del concepto de ciudadano y república, elementos que llegó a considerar esenciales para la comprensión de la controversial realidad política venezolana. Aborrecía la desfiguración mostrenca del ciudadano en militante con claros fines cuartelarios o partidistas. Pudo vislumbrar proféticamente el propósito de la felonía militar instalada en el ámbito del régimen constitucional como una espina en la carne. La democracia venezolana cree haber dominado la conspiración militar, ésta solo duerme, afirmaría en su libro De la patria boba a la teología bolivariana. Supo que la diferencia entre la democracia y el totalitarismo militarista estriba esencialmente en la manera de expresarse el poder público en un régimen jerárquicamente clausurado. Allí reflexionaría —como puede encontrarse a lo largo de sus trabajos académicos— que en esa diferencia se encuentran un concepto de gobierno revolucionario y un concepto de libertad pública de un régimen constitucionalista. Más allá de las teorías normativas de gobierno y por su propia formación político-constitucional, nos hacía ver cómo un régimen revolucionario se expresa en la defensa inefable de los ataques reales o inventados contra su estabilidad y seguridad, asumiendo la responsabilidad del gobierno absoluto de sus conductas solo ante sí mismo. Un concepto de Libertad Pública como propio del estado de Salud Pública, acaso en un hurgar en la memoria de la République de la Terreur de la Revolución Francesa. En un régimen constitucionalista el concepto de totalidad de la república democrática solo es posible, como aceptable, a través de la representación política de la voluntad nacional y la limitación del poder para evitar el despotismo tanto gubernamental como legislativo que se asomaba, y que luego, se consumaría para desgracia de nuestra nación. Luis Castro Leiva nos hizo comprender en esta comparación, la diferencia entre el ala militarista que se dibujaba en la historia venezolana desde el primer golpe de Estado del ejército profesional en 1835, sus innumerables levantamientos y asonadas militares y los cuarenta años de la democracia representativa propia de un régimen constitucionalista moderno.

Siempre advirtió sobre el mito fundacional bolivariano en su afán inveterado de hacernos creer libres por la espada. Espartanos “forjadores de la libertad”. Todos se creen El Libertador —decía con cierta sorna—. Hacernos libres por la fuerza en una clara expresión de minoridad política: adolescentes políticos, incapaces de entender el sentido y ejercicio de la libertad, expresión roussoniana de la dictadura de Bolívar en el año 1828. Porque la suerte de la República no podía caer en manos incapaces que hicieran peligrar la voluntad general.

Morir en Chicago

Paseo por el campus de la universidad de Chicago, intento adivinar el lugar, entre edificios de un gótico inglés, donde falleció el profesor Castro Leiva. Es una arquitectura que imagino fuera de época si no fuera por los jóvenes que la habitan con sus laptos y otros aparatos electrónicos a cuestas y otros edificios de un diseño modernista. Ya en las calles de esta ciudad de los vientos, me detengo en la Bob’s Blues & Jazz Mart, una tienda old fashion que vende discos de acetato. Hay un cartel que anuncia el estreno de la película Chicago, diciembre 27 del 2002; dos mujeres asesinas —Catherine Zeta-Jones y René Zellweger— en busca de la fama. Tomo un disco entre mis manos de Alberta Hunter, una de las Hot Mamies, las otras, Billy Holiday y Ella Fitzgerald. La Hunter fue enfermera durante la Segunda Guerra Mundial —me comenta el encargado de la tienda—. Escucho su voz grave y su risa envolvente, canta The love that I have for you. ¿La habrá escuchado Carole?

El doctor Castro Leiva estaría por cumplir ochenta años. Es la ciudad que él eligió para morir, es un decir, si es que uno puede escoger, premonitoriamente, un lugar para morir. Y viene a mi memoria su afamado Discurso de Orden ante el Congreso de la República de Venezuela, un reclamo vehemente a la sociedad, autora y actriz de una práctica de la política y su distorsión: “La que tira la piedra de su moralismo y esconde la mano de su responsabilidad”. Rememoro la lectura de Monseñor Arquillière sobre el Papa Gregorio VII y su referencia al poder coercitivo de Dios en la Civitate Dei del obispo de Hipona para mantener a los buenos y reconducir a los perversos al buen camino. Alguna vez lo leímos en la formación de las teorías políticas de la Edad Media. Y es que Luis Castro reclamaba a la representación política sus graves inconsecuencias con la nación, a los buenos y a los perversos, y, a los gobernantes, su incuria por el desmantelamiento de la institucionalidad de los lugares y espacios republicanos. Objetó al militarismo levantisco, los malos, su modelo oclocrático de un gobierno directo de la multitud enceguecida, presa de un eros frenético por un dictador populista e ignaro, paradójicamente, sometidos por él mismo al abuso y usurpación de la legalidad.