Por TULIO HERNÁNDEZ

En una de las última entrevistas que ofreció, el gran poeta Eugenio Montejo dejó caer una frase que recuerdo cada vez que escucho o leo algunas de las atrocidades, manipulaciones y exabruptos que suelen utilizar en sus intervenciones públicas los jerarcas chavistas y sus aparatos de propaganda y guerra sicológica.

Montejo dijo: “Una de las primeras acciones de todo régimen totalitario es enturbiar el lenguaje”. Como en su hacer poético, fue preciso. No dijo manipular, pervertir, o degradar. Dijo “enturbiar”.

Término que suele tener dos acepciones. Una, “poner turbia una cosa”, es decir, lograr que pierda su transparencia y su claridad. Y otra, la ofrecida por el Oxford Dictionary, “hacer que disminuyan o se pierdan las características positivas (alegría, orden, claridad, tranquilidad, etc.) de determinada situación”.

Es evidente que Oscar Lucién, el autor de este peculiar libro que ahora tengo el gusto de prologar, comparte y ha hecho suyo este principio de Montejo. Por eso sostiene, es lo que se concluye luego de leerlo, que uno de las primeras acciones explícitas de este totalitarismo sui generis conocido como socialismo del siglo XXI ha sido, efectivamente, enturbiar el lenguaje. Convertir el discurso político en un potaje indigesto y el habla común en un artefacto caza-bobos a través de –entre otro ardides– la construcción de un sistema lingüístico propio, explícitamente concebido como aparato de manipulación.

Por eso Lucién se ha visto tentado a ilustrar, a través de ejemplos concretos del habla de Hugo Chávez y sus seguidores, aquello que –tomando el término del gran escritor Georges Orwell–, ha asumido como una neolengua. Es decir, escuchemos a Orwel, un sistema lingüístico creado como lengua oficial de una nación totalitaria con la intención no solo de proveer un instrumento de expresión e imposición de las creencias y hábitos mentales de los ideólogos del régimen sino, al mismo tiempo, imposibilitar la existencia, la mera posibilidad expresión, de formas alternas de pensamiento.

Para lograrlo, el autor ha organizado un compendio de términos reunidos a la manera de un diccionario del horror haciéndolo no como curiosidad académica sino como ejercicio de responsabilidad ciudadana para desmontar una intencionada, manipuladora y perversa utilización del habla y la lengua como un instrumento más de control social y guerra sicológica.

Escuchar la cháchara de Hugo Chávez podría parecer un mero divertimento caprichoso. Para decirlo en el habla popular venezolana, “una joda”. Pero esa era solo la apariencia. Adentro de lo aparentemente ingenuo, viajaba el veneno. Lo alertó Orwell, con justificada angustia ya ocurrido el nazismo: una vez que la neolengua ha sido adoptada y la lengua anterior queda olvidada, se hace impensable –o por lo menos muy difícil–que surja o exista un pensamiento crítico, herético o divergente de los principios del régimen.

El pensamiento en cualquier de sus formas se construye a partir de la palabra. Con las palabras. Y si el significado de las palabras comienza a depender directamente del poder, la posibilidad de trasgresión crítica, incluso solo desde el pensamiento, queda totalmente maniatada. Lo expresa de manera tristemente divertida un dialogo de Alicia en el país de las maravillas, citado páginas adentro:

“-Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos.

–La cuestión –insistió Alicia–es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda. Eso es todo”.

La eficacia maligna de ese acto de poder ejercido a través de algo aparentemente tan inocuo o espontáneo como el lenguaje, es lo que pretende demostrar Lucién. El hecho central estriba en que desde el primer día de gobierno –o quizás mucho antes, desde el fallido intento de golpe de Estado en febrero de 1992–, como parte de una lógica aprendida de los aparatos propagandísticos de los comunismos, fascismos y populismos de izquierda y derecha, el chavismo se dedicó a crear una semántica paralela.

Es una evidencia incontestable. Se trataba de dotarse de un orden mental desde donde manipular a su antojo a la población e imponer una nueva visión de la historia, la política, el poder, el pasado y el futuro de una nación llamada Venezuela sin que la población se pudiese percatar a tiempo de lo que estaba ocurriendo.

La operación articuló una batería de nuevos términos; un proceso de sustituciones toponímicas; un abanico de frases hirientes y degradantes; elogiosas auto referencias heroicas, místicas y guerreras, y; sobre todo, la generalización de la palabra sucia y el lenguaje despectivo y soez

Desde que comenzó a perfilarse con claridad el carácter anti democrático, militarista, premoderno, represivo y violador de los derechos humanos del “Socialismo del siglo XXI”, Oscar Lucien se hizo un sereno más severo crítico de ese proyecto político. Pero como estamos ante un sociólogo de formación, que ha sido desde que le conocí en tiempos de estudiantes universitarios un apasionado del lenguaje y estudioso de la dimensión simbólica de la realidad, además de un creador en el cine y la fotografía, su crítica no es una denuncia cualquiera que enumera los abusos del régimen. Su trabajo se parece más bien al de un taxonomista que se dedica a diseccionar una a una las palabras claves y la gramática que las orquestan; la acepción intencional de los términos que como dardos envenenados de ideología han sido impuesto y popularizados desde el Poder; de modo que –una vez convertidas en sistema lingüístico dominantes– operen como eficientes transmisores y formas cotidianas de comunicación que vehiculan la nueva concepción de la historia y la política que el régimen se propuso construir.

No hay nada ingenuo ni casual en la neolengua chavista. No es un asunto de picaresca o de espontaneidad personal del líder populachero y parlanchín. Detrás de términos como “majunche” o “escuálido”; “patriota cooperante” o “guardianes de la patria”; de frases como “rodilla en tierra” o “círculos bolivarianos”; periodizaciones históricas como “cuarta” o “quinta república”; anatemas despectivos como “apátridas” “ o “traidores a la patria”, hay una armazón conceptual subyacente, que al tiempo de denigrar moralmente a los adversarios y satanizar todo acto de disidencia, apunta a crear un nuevo orden moral, un desprecio al mundo civil y un culto al pasado heroico de los próceres de la independencia.

Para terminar esta presentación, quiero sugerir dos lecturas más de este texto. La primera, histórica. La segunda semiótica. La histórica, porque, para decirlo en el lenguaje de las página rojas periodísticas, además de desmontar el modus operandi de la neolengua, la sucesión explicativa de los términos se convierte por si sola en una especie de cronología de abusos de poder que nos ayuda a revivir –a no olvidar– los peores momentos de estas décadas oscuras. Y ese proceso de es por si una memoria histórica.

La lectura propiamente semiótica implica asumir, en su acepción más sencilla, que todo acto de comunicación siempre tiene una intencionalidad subyacente. Pero cuando esa intencionalidad se torna patológica, cuando forma parte de un aparato de dominación como el que Goebbels puso en práctica en el nazismo, y Orwell desmontó con precisión en su novela 1984, entonces ocurre lo que el filólogo Víctor Klemperer describe con precisión: las palabras comienzan a actuar como dosis mínimas de arsénico que nos vamos tragando sin darnos cuenta (en lo inmediato no hay síntomas visibles), hasta que pasados los días, como una bomba de tiempo, estallan en la conciencia colectiva sus efectos tóxicos y demoledores.

Cinco son a mi juicio, releyendo a Lucien, las estrategias discursivas que puso en práctica el chavismo. Una, la deshumanización del adversario, para justificar así su persecución y en lo posible su eliminación: ya sea moral, política o cuando sea necesario, física. Como hizo el comunismo cubano: el adversario no es gente, es un “gusano”. Para el chavismo tampoco quien se opone es respetable: es “majunche”, un “apátrida”, un “traidor a la patria”, una “mierda”.

Dos, la introducción de un culto verbal cuasi religioso a los seguidores del Proyecto, cursilón pero eficiente, edulcorado a lo “nueva trova cubana”, pero respetado como rezos o salmos: los agentes cubanos no son represores son “invasores del amor”; el socialismo no es una tragedia colectiva, es “el mar de la felicidad”; la revolución es “bonita”; el panteón donde reposan los restos mortales del caudillo no el Museo Militar, es “el Cuartel de la montaña”; Hugo Chávez no es un líder ya cadáver, es el “Comandante Eterno”.

Tres, la transferencia del lenguaje militar al universo de los civiles junto a la desvalorización de lo civil. Los testigo en las mesas son “lanceros”; la electorales no son campañas, son “operaciones”; los militantes políticos no hacen proselitismo, están “rodilla en tierra”, todo se hace bolivariano: el país, los círculos de activistas, los planes de asistencia social.

Cuatro, la multiplicación del odio de clases a través de la naturalización de la palabra sucia, el lenguaje soez y las escenas escatológicas. En su libro Ensayos sobre la propaganda fascista, Theodor Adorno, teórico de tendencia marxista de la conocida Escuela de Frankfurt . sostenía que Hitler era venerado por las masas no a pesar de sus vulgaridad y sus obscenidades. Era lo contrario, que “ Hitler era venerado por las masas precisamente por sus obscenidades y su ordinarieces”,

Chávez y los suyos lo llevaron al máximo: decían “mierda” en público como quien dice “girasol”, o “colibrí” –“victoria de mierda”, “yanquis de mierda”, “vayan a lavarse ese paltó”- ; acusaban de pederastas y pedófilos a los sacerdotes, a todos por igual. El Comandante le ofrecía su esposa frente a millares de personas que esa noche “le iba a dar o suyo”, es decir, al llegar a casa la iba a penetrar con ímpetu, o pasaba largos minutos relatando por la televisión como, en medio de una gira presidencial, tuvo que defecar en un monte cuando una indigestión lo atacó de improviso. Chávez hizo de lo obsceno una virtud y de lo escatológico un acto heroico.

Cinco, la resemantización de términos en apariencia discriminatorios para darse a sí mismo el papel de justiciero redentor. A los “damnificados” trató de llamarles “dignificados”. A los “malandros” los hizo “buenandros”. A los “presos”, “privados de libertad”. A las “prostitutas”, “trabajadoras sexuales” (García Márquez hubiese ido preso por su libro “Memorias de mis putas tristes”) y a los paramilitares rojos –civiles armados agentes de la represión a opositores–, los honró como “patriotas cooperantes” o “guardianes de la patria”.

Y, por último –dejo por fuera otras operaciones más–, la utilización de una terminología en apariencia “académica” para imponer su nueva concepción de la historia y el poder.

La oposición democrática la llamó, condenándola para siempre ,“la derecha”, no importaba que de ella participan movimientos de origen marxista como Bandera Roja o social demócratas como AD y Un nuevo Tiempo. A Estados Unidos lo estigmatizó sin retorno como “El Imperio”. Las FARC no eran terroristas narcotraficantes eran “una fuerza legal beligerante” que merecía ser reconocida como tal. Marulanda no era un matón sino un héroe ejemplar. Y la historia venezolana se dividía en cinco repúblicas. La peor era la cuarta, la de la democracia civil. La mejor, el reino de la felicidad, la quinta, la que bajo su conducción se estaba construyendo.

Lo triste es que muchos de sus adversarios terminaban hablando como él, llamaban sus propios períodos de gobierno democráticos como “la cuarta”. Se definían a sí mismos como “escuálidos”. Y podría incluso uno imaginarse, para reír y no llorar, que vez de cantar aquella pieza popularizada por el Quinteto Contrapunto que decía “ A mi negra la quiero/ y la quiero/ más que la cotiza que llevo en mis pies”, sumisamente cambiabvan la letra y decían: “ A mi afrodescendiente la quiero/ y la quiero/ más que el calzado ancestral dignificado que llevo en los pies”.

Coda.

Con Oscar Lucien, hace muchos años, quizás en la penúltima década del siglo XX, incursionamos en un género de escritura periodística semanal hecha a cuatro manos –en Séptimo día, el dominical del diario El Nacional–, que hoy podríamos llamar “crítica sería de televisión”.

Me explico. Para esa época los programas de televisión eran analizados en la prensa confiable solo para condenarlos desde una perspectiva generalmente marxista, o eran piezas frívolas del periodismo rosa y las páginas de espectáculos. Inspirados en Roland Barthes, por entonces el semiólogo de moda, que era capaz de analizar por igual, rigurosamente, con los agudos instrumentos de la semiótica o de la lingüística , el significado para la cultura francesa de un bistec acompañados con papas fritas y un vino tinto, o los simulacros del catch-as-cancán, Lucien y quien esto escribe nos dedicamos a analizar con similar intención los contenidos de la televisión venezolana: las operaciones discursivas del melodrama tele novelesco, el lenguaje de los programas de opinión, la retórica de los spots publicitario o la épica de los concursos de belleza.

Por eso no me extraña para nada, por el contrario, lo celebro con entusiasmo, que Lucién haya regresado a estos análisis del lenguaje y los símbolos de la vida cotidiana pero esta vez para desmontar y alertar sobre una de las más perversas operaciones ideológicas que se haya llevado a cabo en nuestro país.

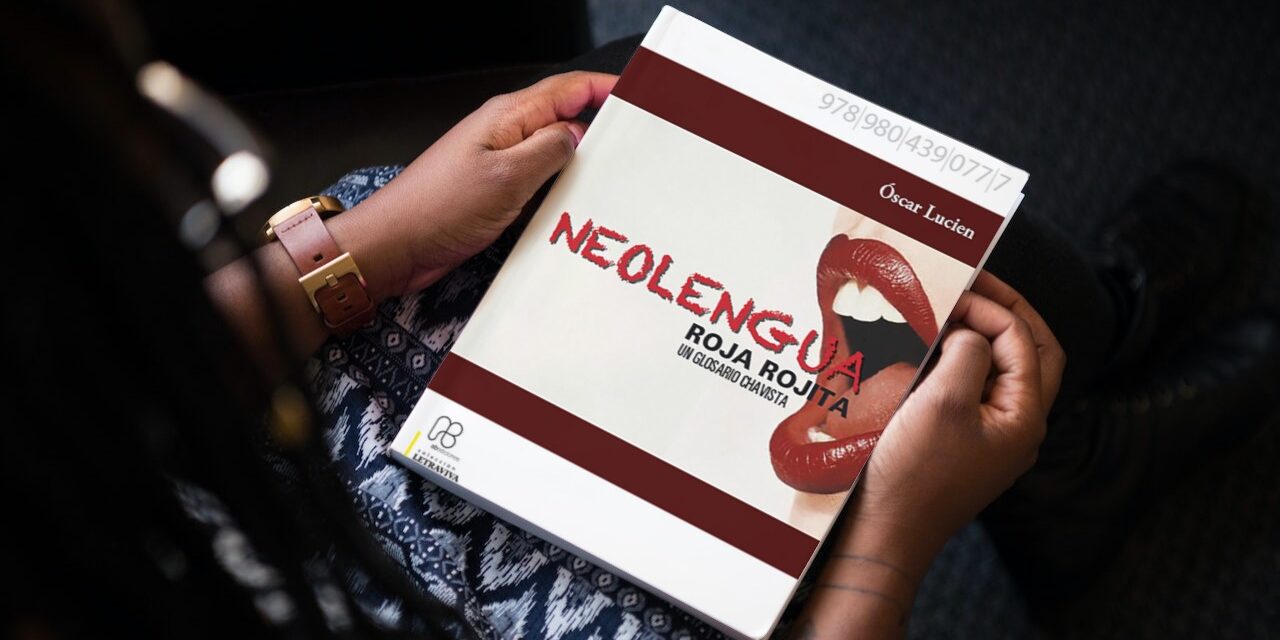

*Neolengua roja rojita. Óscar Lucien. ABediciones, Caracas, 2022.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional