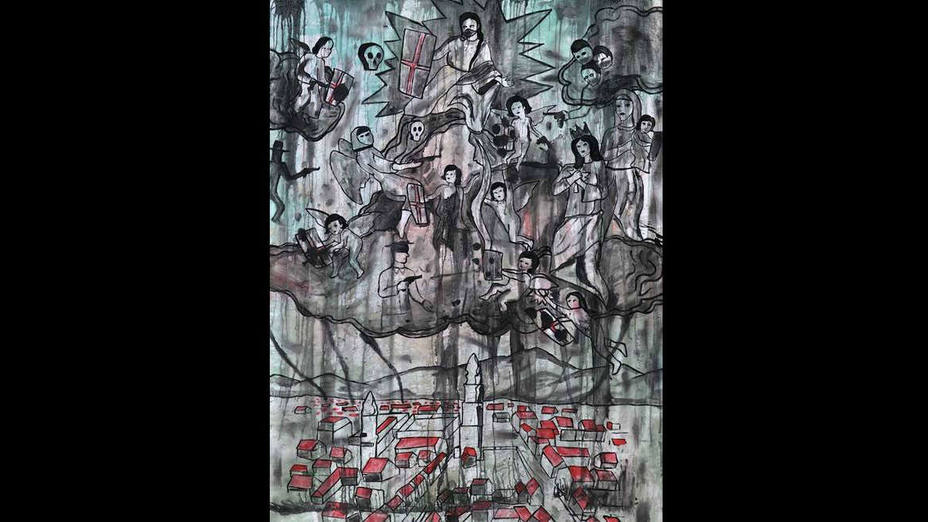

Nuestra Señora de Caracas, la primera novela de Julieta Omaña, evidencia el oficio de una narradora que construye su obra después de observar mucho, pensar otro tanto, encontrar una voz directa para el sentimiento y decidirse finalmente a ofrecer su relato con enorme lucidez, prescindiendo de mayores florituras, adjetivaciones y pirotecnia. A las cosas por su nombre, así de sencillo, que así nombran mejor y pegan más duro. Nuestra Señora de Caracas es una novela dura, lo es porque detrás de su aparente simpleza (y precisamente gracias a ella) se encuentra un testimonio auténtico y descarnado de la Venezuela de las últimas décadas. Un país que –como ocurre con los personajes de la novela– se transforma bajo la sombra del dolor; que conoció tiempos de apogeo, belleza y opulencia, tiempos que prometían tantísimo en el pasado y que luego, cuando llegó el futuro, se desbarrancaron por la pendiente de la decadencia.

Julieta Omaña nos pasea por una Caracas que fluctúa entre el encanto de lo voluptuoso y el miedo en su estado puro. Una ciudad que pasa de lo familiar y lo entrañable a convertirse de pronto en un territorio hostil poblado de malandros, secuestradores y toda una amplia gama de bichos de uña enemigos de la decencia. Se trata de un viaje fronterizo donde tenemos un pie en la añoranza por el terruño y el otro flotando en el más vertiginoso de los abismos. Un paso por la pasión y el próximo por el duelo. Por cierto, la palabra pasión proviene de la voz latina patior que no es otra cosa que la cualidad del que sufre, de quien padece. Así que Julieta ha hecho una novela apasionada en sus dos acepciones, o que sabe englobar esa dicotomía de las dos caras de la pasión, Nuestra Señora de Caracas es un trance que se goza al tiempo que se padece. La pasión de la buena convive y hace pulso con el padecimiento, cosa que ocurre en el interior de los personajes pero que se refleja en el deterioro colectivo, en un país que se vive y se concibe desde el desgarro.

Mientras leía la novela de Julieta se me vino a la mente una imagen cinematográfica poderosa relacionada con la imposibilidad de poner en palabras lo abrumador, lo verdaderamente doloroso o traumático. Es una escena de la mítica película Shoah (1985) de Claude Lanzmann, un filme colosal sobre el Holocausto que dura 9 horas y media. En esa secuencia de Shoah, Lanzmann entrevista a un señor de unos 60 años sobreviviente de los campos de concentración; el cineasta le pide al entrevistado, que está sentado en la silla del barbero mientras le cortan el pelo (pues la entrevista ocurre allí sobre el reflejo del espejo de una barbería), que por favor recuerde el momento en que lo separan de su madre y su hermana a la entrada del campo de concentración: mujeres por un lado, hombres por el otro; en aquel momento el entonces joven judío no tenía idea que sería la última imagen que guardaría de ellas. Él sobrevivirá, ellas no. No las verá nunca más. El hombre se queda allí frente al espejo, con un torbellino espantoso de ideas y sentimientos agolpados en la memoria, intenta responder pero lo que le sale es un balbuceo. Lanzmann deja que su cámara se quede allí largos segundos, en ese rostro mudo del espejo que lo dice todo, absolutamente todo eso que las palabras no alcanzan para nombrar. Algo similar ocurre en Nuestra Señora de Caracas, Carlota y sus hijas se ven de pronto avasalladas por una tragedia, un asunto que después dará paso a un duelo profundo, demoledor e impronunciable; entonces la autora se saca un As narrativo de la manga para retratar ese dolor: se trata de un documental que transmiten en la televisión –algo que está allí como si fuera un ruido de fondo mientras la gente intenta recoger sus trocitos de vida–, el audiovisual va sobre el ratopín, un extraño roedor del desierto cuya evolución ha llevado a reducir al mínimo sus impulsos nerviosos y sus señales de transmisión del dolor al cerebro. El animalito está adaptado para sentir el mínimo dolor posible, el justo y necesario para que su vida no corra peligro, el estrictamente necesario para poder sobrevivir pero sin tanto dolor. Cómo no suscribir las palabras que suelta desde el estómago el personaje de la novela, disparadas hacia la pantalla del televisor: ¡Quién fuera ratopín, coño!

Pienso que tanto Claude Lanzmann como ahora en este caso Julieta Omaña son conscientes de que el horror es inverbalizable, el verdadero dolor no tiene forma de ser expresado, y sin embargo la responsabilidad del artista está en intentar reflejarlo. Su reto consiste en procurar expresarlo, así sea por medio de silencios, de omisiones, de vacíos, de ambigüedades, de recursos que parecieran no decir mucho pero dicen todo, o con gestos que evidencien que se intentó darle forma a lo impronunciable aún sabiendo que tal misión era estéril o imposible.

Hay también otro recorrido fronterizo al que invita la novela de Julieta Omaña. Uno que, especialmente en mi caso, me resulta fascinante: una especie de ficción documental o de realidad tenuemente filtrada por la ficción. Podemos percibir un testimonio de vida sólido debajo de las letras de Julieta: esto lo vivió, esto lo conoció en primera persona; pero al mismo tiempo nos tiende una trampa muy bien medida y elaborada donde la realidad está siendo trastocada en ficción. Entonces uno como lector se ve obligado a levantar la vista del libro y preguntarle al vacío si eso realmente le habrá ocurrido a Julieta, o le ocurrió a alguien a quien ella conocía bien, o si acaso fue que Julieta se lo inventó todo. Y estamos entonces leyendo una ficción que imita y se asemeja a la realidad pero que nos deja señales por aquí y por allá de que definitivamente no lo es.

Permítanme otra disertación en este momento para remontarme de nuevo al origen de las palabras, pues resulta que el término invención proviene de inventio. Inventio que se traduciría como la acción de encontrar, de hallar, de descubrir. Un invento es el hallazgo de algo que nos funciona, de una solución, de un sentido. ¿No es acaso entonces la construcción de la memoria un invento? Es la invención de un relato que intenta organizar el pasado, lo cristaliza para otorgarle desde el presente un sentido. Soy capaz de contarlo y por lo tanto me acerco a saber lo que ha ocurrido; si soy capaz de narrarlo es porque, al menos, he empezado a comprender. Pues eso exactamente es lo que propone y pone en marcha Julieta Omaña con su novela, un mecanismo que coquetea con la realidad pero al mismo tiempo la reinventa. Un artefacto por medio del cual Julieta se cuenta a sí misma, al tiempo que cuenta a otros que se nos parecen tanto a alguien que también conocemos y nos cuenta finalmente a nosotros, quienes la leemos y nos sentimos profundamente identificados con sus historias. Como si se tratara de un juego en el que la autora a veces se desnuda y otras se camufla con la piel de otra gente. Otra gente que a veces resulta que es uno mismo. Dónde termina Julieta Omaña y dónde comienza su disfraz de piel humana es parte del apasionante juego y la seducción de Nuestra Señora de Caracas.

Ciudad de México, mayo de 2018

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional