Por MARINA VALCÁRCEL

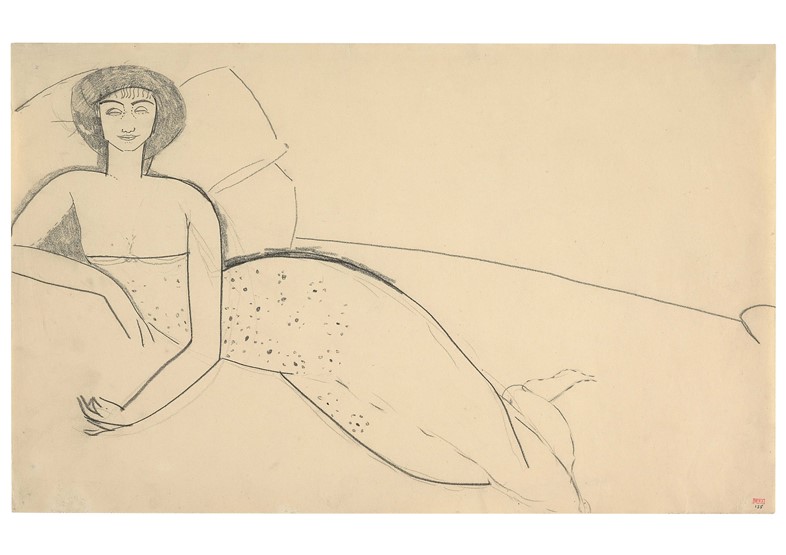

En el invierno de 1910, Anna Akhmatova acompañaba a Amedeo Modigliani en sus recorridos por París. Juntos descubrían las máscaras negras de Costa de Marfil, los moldes traídos de Angkor en el pabellón indochino del Trocadéro y las salas de arte egipcio y griego del Louvre. Después, Modigliani dibujaba el perfil eslavo de Akhmatova tomando prestados los trazos severos del arte egipcio por el que Modigliani ya deseaba ser absorbido. Los bocetos nos la presentan con una postura hierática, serena, majestuosa solo atenuada por una leve inclinación de cabeza.

Más tarde esta pareja de jóvenes amantes, extranjeros en el París de la preguerra, recitaba a Verlaine a dos voces. Akhmatova describiría su relación en 1911: “Ambos leíamos a Mallarmé y Baudelaire. Nunca me leyó a Dante, porque en aquel entonces yo aún no sabía italiano”. Ella tenía 21 años y empezaba a escribir sus primeros poemas en ruso, él tenía 26 y aún era un bohemio artista italiano desconocido. Muchas veces se recuerda la adición de Modigliani al alcohol y al hachís, pero casi nunca, a los libros.

Mujer reclinada sobre una cama (Akhmatova), 1911

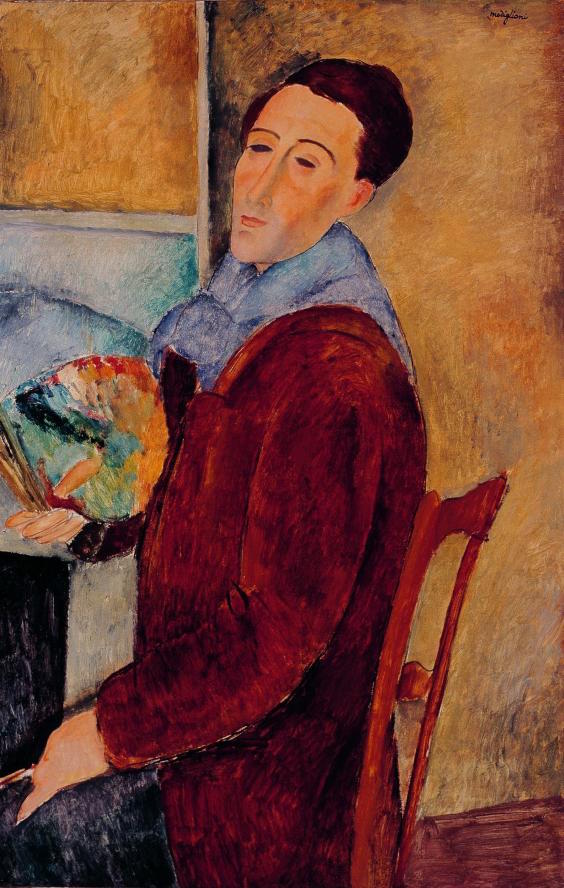

Nacido en Livorno en 1884 se había empapado, en sus años de estudios en Florencia y Venecia, de un arte clásico que no le abandonaría jamás. Llegó a París en 1906 para entregar la mejor parte de su vida al arte. En el Montmartre de Apollinaire, Picasso, Derain y Diego Rivera era un inmigrante más, un italiano, judío, enfermo de tuberculosis, un bello paria entre los parias de aquella pequeña república cosmopolita de artistas y escritores. Vivía en Francia pero era italiano por dentro y por fuera, en su manera de vestir −con su amplio traje de pana y su pañuelo anudado al cuello−, en su manera de conquistar, de entender la belleza, de andar por libre. De leer y recitar La Divina Comedia, −El infierno− hasta el día de su muerte.

En sus primeros años, y como otros jóvenes genios −Picasso o Braque−, empezó a pintar cerca de Cézanne. Mientras Picasso y Braque retuvieron la simplificación en los volúmenes, Modigliani, a quien también influían Toulouse-Lautrec y Whistler, se volcó en los retratos tomando de Cézanne el concepto, la pincelada y una paleta casi monocroma.

Cabeza, 1911-1912

Pero en 1909 conoció a Brancusi, se escapó de la pintura y entre 1910 y 1914 se hizo llamar a sí mismo “escultor”. Ambos robaban material de construcción de los alrededores de París y lo transportaban hasta el estudio que alquilaron en Montparnasse. Allí empezó a cincelar directamente de la piedra cabezas femeninas. Modigliani quería liberar a la escultura de la vía muerta a la que le había llevado Rodin: tanto modelaje, tanto barro. Había que tallar en directo como hacían los griegos, romper el bloque de piedra para sacar de ella deidades de trazos africanos o camboyanos. Por la noche, Modigliani solía iluminar estas cabezas con velas convirtiendo su estudio en una suerte de templo primitivo y oculto. En la retrospectiva que estos días le dedica Tate hay una sala solo de sus escultura y es una sala que corta la respiración. Allí nueve de las 29 cabezas que esculpió surgen como totems encerradas en sus urnas de cristal y dispuestas en un baile oblicuo. La última vez que estas cabezas se vieron juntas fue en el Salón de Otoño de 1912, Modigliani estaba aún vivo. Lipchitz dijo: “Modigliani las concebía como un conjunto y las dispuso unas delante de las otras como los tubos de un órgano para que produjeran exactamente la música que él quería transmitir”.

La influencia de la escultura extra occidental en el París al que llega Modigliani era radical. En 1906 la retrospectiva de Gaugin en el salón de Otoño había conmocionado a la vanguardia parisina, en especial los relieves en madera que talló en sus últimos años en Polinesia con su fuerte impronta primitiva y salvaje. Ese mismo año, Derain, Vlaminck, Matisse y Picasso empezaron a comprar arte africano. Juan Gris, 1915 Todo esto forjó un momento clave en la carrera Modigliani quien, alrededor de 1914 y de golpe, dejó de esculpir. Las partículas de polvo que se liberaban al cincelar acentuaban su enfermedad. O quizás también, por la declaración de la guerra y su permanente crisis económica.

Juan Gris, 1915

Pintor de retratos de artistas

A partir de 1914 y hasta 1920 −año de su muerte− ya no paró de pintar. En los cafés La Rotonde, Le Dôme o La Cloiserie des Lilas elegía como modelos a artistas y escritores. También es cuando Modigliani vivía una relación extrema y compleja con la periodista sudafricana, Beatrice Hastings. Ambos eran grandes lectores, viajeros y mundanos. Ambos compartían la adición a la bebida, −whisky ella, vino tinto él− y al hachís. A principios del siglo XX Montparnasse se había convertido en un gueto de artistas al margen de muchas cosas, al margen quizás de la guerra que había traído cambios profundos a la vida de París. Elegir ser pintor de la comunidad de artistas de Paris era su manera de tratar de integrar su modo de vida en su arte.

Este cuerpo de retratos entre los que están Juan Gris, Celso Lagar, Picasso, Diego Rivera, Chaïm Soutine, Derain, Matisse, Cocteau, Max Jacob comparte coordenadas comunes: interiores ajustados al marco, poses frontales y una mirada fija. Nada nos permite escaparnos de unos ojos clavados en el espectador: nada, excepto una recurrente carencia de pupilas. Léopold Survage miraba un día el retrato que Modigliani acababa de hacerle y le preguntó: “Por qué solo me diste un ojo?”. El pintor respondió: “Porque se mira al mundo con un ojo, y con el otro se mira el interior de uno mismo”.

Marie, 1918

A medida que el cubismo emergía, Modigliani trataba de crear una imagen “sintética” del ser humano: esquematizaba las caras, acentuaba el puente de la nariz y marcaba la línea de las cejas. La paleta era densa pero reducida y las superficies luminosas. Era una pintura que venía de algún lugar espiritual e íntimo y también del compromiso de integrar fuentes multiculturales. Jean Cocteau hizo una fina descripción: “Primero todo adquiría forma en su corazón. La manera en la que nos dibujaba en una mesa de La Rotonde, incesantemente, la manera en la que nos juzgaba, nos sentía, nos quería o discutía con nosotros. Su dibujo era una conversación silenciosa. Un diálogo entre su línea y la nuestra”.

Desnudos escandalosos

Modigliani trabajaba en mitad de la furia, sin parar, sin medir. Pintaba por instinto, tal y como le dictaba su genética italiana mientras escupía sangre. Tres años antes de morir hace sus famoso desnudos femeninos, aquellos que en 1917 −hace ahora un siglo−, fueron prohibidos por indecentes en la inauguración de su única exposición en solitario en vida, en la galería de Berthe Weill. Son, quizás, la pieza fuerte de esta exposición. ¿Qué es lo que produce su magnetismo? ¿Es su fuerte impronta estética mezclada con el afán descarado de provocar deseo, o son los 158 millones de euros que alcanzó, en 2015 en Christie’s Desnudo recostado?

Modigliani ya no representa una belleza distante, ideal, sino a una mujer concreta: prostitutas, amantes o mujeres que cobraban su jornal por posar. Modelos modernas, de pelo corto, enjoyadas, maquilladas a la moda de las primeras actrices de cine; unas mujeres que miran al espectador y le acusan de voyeurista. La distancia que existía en los lienzos de antaño −desde la de Giorgione a la Olympia de Manet− desaparece. Son cuerpos en un rotundo primer plano, creando una experiencia íntima, como si se dejaran tocar.

Jeannette Hébuterne, 1919

Detrás de esta sala explosiva, la muestra se cierra con colores suaves, luz blanca y una modelo llena de dulzura. Son los cuadros de los días que Modigliani pasa en Niza y en París con Jeanne Hébuterne, esta niña-madre de sus hijos que le acompañó en su última destrucción. Encerrados en su taller entre latas de sardinas y botellas de vino, Jeanne pinta a Modigliani mientras este se muere a los 35 años. En la última sala hay un cuadro de Jeanne con una blusa blanca y amplia que acompaña su embarazo. Tiene aire de madonna de Parmigianino y nada haría presagiar que pocas semanas más tarde se tiraría por el balcón de la casa de sus padres con el hijo que llevaba dentro. No pudo soportar la muerte de Amedeo, su amante con nombre de estirpe de Saboya que en esos mismos días sería enterrado por un séquito de pintores, escritores, actores y músicos, con todos los honores de un príncipe, en el cementerio de Père-Lachaise.

Autorretrato, 1919