Por NÉSTOR MENDOZA

Leer una palabra es cumplir con innumerables ritos de desciframiento, corporales y psíquicos; es frotar cultura, conocimiento con lo inesperado e improvisar. También consiste en arriesgar, consciente o erróneamente, el equilibrio del pensar. José Balza

Se requieren palabras adecuadas para nombrar la degradación o el padecimiento. El dolor, también, necesita su propio lenguaje, así como lo necesita la indignación. Es por ello que recurrimos a la expresión literaria, que pone ante nuestros ojos una versión más digerible del entorno. Hemos hablado de versiones pero es más que eso: se trata de un verdadero esfuerzo por revelar o mostrar lo que se encubre o se oculta. Son los hechos que se fosilizan en documentos o discursos oficiales. Pienso que, en estos casos, una novela puede funcionar porque confiamos en los personajes (y no tanto en las personas), en lo que allí se cuenta. No es una novela complaciente ni pretende mostrar las llagas sin ningún tipo de orden. Las técnicas narrativas y los recursos del escritor cumplen con esta labor. El dolor necesita de un canal de comunicación para hacerlo más efectivo, y que se extienda a los afectos. El recurso del humor, de la picaresca, pudiera funcionar. No es el componente central de esta novela —lo es la Violencia—, lo sabemos, pero al menos es un rastro que el autor deja para que sigamos hasta la última página.

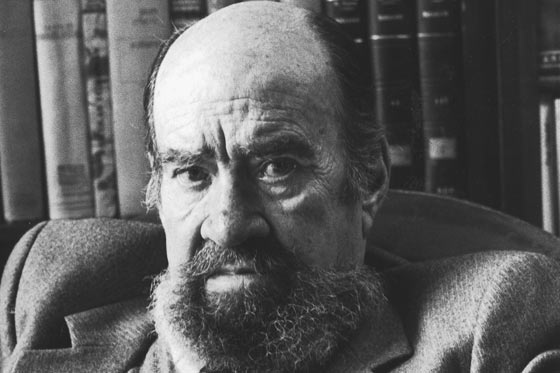

Una vez superada la expectativa del primer encuentro, viene el recorrido que nos permite relacionar y acercar una obra con otra. Es el momento de los parentescos: qué tanto adeuda un libro a los libros precedentes. Y visto de otro modo: qué tanto les debe un escritor a los autores que ha leído, a sus obras predilectas. Esto resulta innegable y estimulante en El Cristo de espaldas, del escritor colombiano Eduardo Caballero Calderón (1910-1993). En esta su primera novela (1952), que en 2022 cumplió 70 años, se percibe la devoción del escritor de Tipacoque hacia los referentes clásicos de la lengua castellana, hacia las grandes cimas del Siglo de Oro. Hay dos temperaturas que se diferencian muy claramente. Por una parte, la gravedad, la seriedad y el semblante del cura, ese personaje-bisagra, autónomo, que es representado con prosa solemne; y por la otra, en una misma balanza picaresca, los personajes que interactúan en el pueblo: desde el físicamente descrito como grotesco, el sacristán “Caricortao”, hasta los caudillos locales —el alcalde, el notario, el juez, los concejales, el boticario y “demás notabilidades del pueblo”— y sus disputas por los espacios de poder e influencia. Nuestro cura, que en la novela no tiene nombre propio y se mueve en un anonimato genérico, se empeña en su afán de justicia divina como una manera de iniciar una justicia social. La realidad que va descubriendo, pedestre, mezquina, en muchos casos irracional (“el mundo de las cosas pequeñas”), se confronta con sus más íntimos deseos devocionales, mientras permanece en su búsqueda de espacios para la meditación y la apartada conversación con Cristo. El cura es un contrapeso en la narración, un advenedizo que llega al páramo y se encuentra con una pared de injusticias y desmanes difíciles de traspasar. En eso hay un impulso quijotesco, como toda empresa que pretende subvertir las reglas del “juego social”. En una de sus cavilaciones, con el acostumbrado tono solemne, el cura dice: “La caridad que no se recoge sobre sí misma, sino que se derrama como una bendición sobre los hombres, es la sal de tierra”.

El tipo de violencia que recrea Caballero Calderón en El Cristo de espaldas es un preámbulo de lo que, con mayor severidad, detalle y destreza técnica, desarrollará en obras posteriores. Sólo con echar un vistazo a la depurada narración Manuel Pacho, con sus violaciones, masacres, saqueos e incendios, nos percataremos de la evolución y ampliación de algunas líneas obsesivas para el autor boyacense.

El pícaro, nos expone la útil nomenclatura de los diccionarios, es un personaje de baja condición, astuto, ingenioso y de mal vivir, protagonista de un género literario surgido en España en el siglo XVI. También es o pretende ser una larga lista de calificativos, todos ellos peyorativos: tramposo y desvergonzado. En su castizo estudio de 1919, La novela picaresca en la literatura española, Guillermo Rojas Carrasco reconoce al pícaro como aquellos “personajes que figuran en una baja esfera social, hombres sin profesión conocida, que para vivir tienen que recurrir, o por necesidad o por inclinación natural, a su industria, a los ardides que les sugiere un cerebro aguzado por el hambre, sin reparar en la corrección o incorrección del acto”. Si nos salimos de la península ibérica y del canonizado siglo XVI, nos tropezaremos con el pícaro latinoamericano, quien hace de la “viveza criolla” una forma de vida cuestionable. Y decir viveza, entre nosotros, seamos francos, roza los límites de la estafa y sus variantes. Esa parece ser nuestra versión más frecuente del término “pícaro”, la que logró aclimatarse hasta las fechas actuales.

El sacristán es el personaje con más presencia en la novela, luego del cura. Y aquí radica la importancia que le da Caballero Calderón: el “Caricortao” es un actor intermedio, acomodaticio, que se aprovecha de cualquier oportunidad y cuyo final trágico no hace sino confirmar esta tesis. En él se observa una cara degradada del poder, la que, precisamente, ostenta quien no parece apoyar ninguna causa. Así lo ve el crítico Sebastián Pineda Buitrago: es otro de los “arquetipos de la injusticia” que hacen vida en esta novela. Existe un consenso valorativo que se empeña en señalar que las degradaciones sociales se agrandan mientras más nos alejamos de las capitales. No es raro, entonces, que el pueblo de Caballero Calderón (ese “pueblucho faldudo”, como lo llama Pineda Buitrago) sea un foco de ilegalidad exacerbada. Tampoco puedo dejar de vincularla con una obra clásica de la literatura venezolana, Casas muertas, publicada apenas tres años después que El Cristo de espaldas. En esta novela corta, Miguel Otero Silva también acude a la presencia de un párroco, el padre Pernía, que tanta determinación tendrá en las vidas de sus feligreses. En síntesis, tratamos con dos pueblos de provincia: el del páramo colombiano y el del llano venezolano. En temas de conflicto, injusticias y degradaciones, ambas novelas describen un episodio de sus respectivas historias nacionales.

Nombrada por la crítica como novela testimonial, El Cristo de espaldas plantea una de las constantes de la historia colombiana de mitad del siglo XX, el tema de la Violencia. El “hilo conductor”, en apariencia, está centrado en las diatribas políticas de dos hermanos, uno liberal y el otro conservador, o como los mismos personajes se refieren unos a otros, “rojos” y “godos” (“El hijo de don Roque soy yo…El otro, el otro es un asesino”). Anacarsis y Anacleto, así se llaman estos hermanos protagonistas, se acercan mucho a Polinices y Etéocles, hermanos de Antígona. Se acercan por la tensión trágica que existe entre ambos y por el odio compartido.

La circularidad de esta novela la da la llegada del sacerdote y su posterior partida. Un ciclo que cierra para él en el pueblo (“El pueblo, como un remanso, o más bien como un lento remolino del río, daba vueltas sobre sí mismo”). No obstante, el incendio queda entre los habitantes. Los ocho capítulos de esta novela abarcan cinco días en la vida de los personajes (desde la noche de un jueves, hasta el día lunes). El narrador mira hacia afuera y describe el paisaje rural con detenimiento, casi es posible apreciar los pliegues del frío, la trampa de la niebla. También mira hacia adentro y logra enfocar los bajos instintos y las maquinaciones individualistas. En cada capítulo las acciones aparecen irremediablemente, como si todo estuviera convenido o premeditado. En el “Capítulo tercero”, como si se tratase de un episodio protagonizado por don Pablos, el pícaro quevediano, el autor describe lo siguiente:

… Entró seguido el Anacarsis, el notario y el juez, que se les había agregado por el camino, pues el alcalde con los dos guardias municipales se encargó de conducir al Anacleto a la alcaldía, con carácter de detenido. Lo condujeron a empellones y culatazos, como a un cerdo que fuera camino al matadero. No sobra explicar que uno de los guardias, para redondear su sueldo que era bajísimo, tenía licencia de matarife, y el otro, por la misma razón, era contrabandista de aguardiente. En estanquero lo sabía y se hacía el de la vista gorda, pues llevaban el negocio a medias. ¡Nadie sabe cómo es de dura la vida en los pueblos para los empleados oficiales!

El asesinato de don Roque Piragua es la acción que motiva los desplazamientos de un pueblo a otro y agudiza los odios. El Cristo de espaldas, al estar fechada en 1952, se desarrolla “en pleno conflicto bipartidista en la región rural andina”, representado, según la investigadora argentina Pía Paganelli, en términos de una querella familiar: “Entre ambas familias lideradas por gamonales, se encuentra el pueblo encarnado en la figura sufriente del campesino, como rehén de un conflicto dentro del cual participa sin conciencia ni beneficios, casi por inercia”. La picaresca nace como crítica o denuncia hacia la degradación institucional. Sin querer maquillar o banalizar la muerte, a través de ella es permitido ver otro talente de la crudeza:

La última puñalada, ésta que le asestaron en el vientre, estaba de más. La del pecho y la de la garganta bastaban para dejarlo como un pollo. En este pueblo nadie hace las cosas a derechas…Todos pecan por carta de más…Todos toman purgante doble…

Ya he comentado la cercanía con la picaresca española, en especial con El Buscón y con los pasajes cervantinos más caricaturescos. Al mismo nivel que la novela, Caballero Calderón echa mano de la poesía del Siglo de Oro. Y no me refiero a las expresiones religiosas de la época —a la devoción mariana—, o la primera “novela total”, El Quijote, sino a la más burlesca y cercana a los hábitos de la mesa. Me refiero a la poesía “gastronómica” del sevillano Baltasar del Alcázar. Lo he visto en los primeros pasajes de El Cristo de espaldas:

—Será lo que tú quieras, pero ándate con cuidado porque una de las gordas, la que es novia del secretario, me dijo ayer cuando fui a comprarle unas mogollitas y un queso de oveja… Ese queso tan bueno, que te gusta tanto… ¿Quieres una tajada? …ahí te la puse en tu mesa de noche, con un plato de dulce de breva, para tus morideras…

—¿Gracias, gracias, mujer… Pero, ¿Qué dijo la gorda?

Este fragmento de Caballero Calderón me remite al poema “La cena jocosa”, del poeta español Del Alcázar. Así inicia el primer cuarteto: “Tenía este caballero/un criado portugués…/Pero cenemos, Inés, /si te parece, primero”. Esta pieza, escrita en redondillas, nos da una noción bastante clara del menú corriente de la España del siglo XVI. El asunto del poema, el de la voz poética que intenta relatarle a Inés la historia del criado portugués, se ve interrumpida o suspendida por los incisos que describen las bondades de la mesa. Y de igual modo sucede con el fragmento de El Cristo de espaldas: para quienes no hemos frecuentado esta región de Colombia, el autor nos pone en la misma mesa de los personajes. Somos comensales de la época y de la obra misma.

Otra puerta que se abre es la posibilidad de la risa sarcástica —o más bien la mueca, el rictus que no sabe si nace del dolor o del humor—, más allá del conflicto binario de la novela: los extremos político-sociales y partidistas de un país y sobre todo de una región en evidente desamparo jurídico. Este tipo de expresiones ya la habían desarrollado los grandes escritores del criollismo americano (Rómulo Gallegos, uno de ellos), y de alguna manera Caballero Calderón lo retoma, pero no como una épica del llano o la selva, sino como un episodio del páramo boyacense, una sinécdoque de Colombia. Lo geográfico ya no parece tener un peso total (aunque se nos presente con ímpetu, como un personaje más), sino que tiene apariencia de teatrino (y no teatro) en el cual se escenifica un entremés. El cura de El Cristo de espaldas parece ser un Santos Luzardo que retoma el gran tema de la civilización y la barbarie, un acto más, vale decir, del dualismo que afianzó una constante en nuestra novela latinoamericana de principios de siglo XX.