Impregnada y aún elíptica, re-escribo esta mínima cartografía imaginaria de la memoria. Casi como quien deshace un tejido en el que advierte más nudos que puntadas, hasta que le llega la ilusión luminosa de haber hallado un hilo, delgado, frágil, a punto de desaparecer. A algunos la escritura nos llega solo después de tachar mucho, de borrar hasta que se abre el hoyo; el hoyo por el cual podamos escuchar(nos); el hoyo por el cual podríamos susurrarle al olvido lo que no sabemos cómo decir, como si estuviéramos devolviéndolo hacia adentro.

“Comencemos, aristotélicamente, por el principio” es la primera frase que recuerdo de voz de Rafael Castillo Zapata en la mítica aula 201 de la Escuela de Letras de la UCV. Miento. No es la primera. Tampoco hay un principio ni una genealogía posible en este tramado que procuro desde los sentidos de la alumna que fui en aquel tiempo y la que voy siendo cada vez que me siento al otro lado de su palabra. Solo pliegues, fugas, entremedios que desbordan. Para atender aquellas clases había que saberse ladear, moverse hacia al borde. Como se ladea él mismo cuando trama la frase como si la trazara en el espacio afuera, en una brevísima esquina superior hacia donde eleva la mirada mientras habla, reiterando sonidos en el intento de dar forma y espacio a la idea.

“Siempre por los bordes, siempre por las ramas, nunca llegamos al centro, porque no hay centro”, dice el maestro, mientras deslinda horizontes para hablar de “Los poetas de la Guerra” en un extendido preámbulo que nos preparó para escuchar el vértigo de la aniquilación que se nos vendría en versos. Y este recuerdo reciente que ocupa ahora mi mente como calco de la realidad, detiene provisionalmente la ansiedad del deseo de totalidad que me asalta entre línea y línea; replica los ecos de otra memoria en la que más allá de todo significado han prevalecido correspondencias inquietas y abstractas de una suerte de uncertain nervous system. No hay vértigo ni aniquilación en estas líneas, se podrá alegar, mas tampoco habrá centro.

No voy a fabricar un buen Dios. Evitaré, cuanto me sea posible, elevarlo al estado de sustantivo, porque el sustantivo detiene el flujo del deseo en una atribución que da muerte al sentido y su posibilidad de devenir otro. Para recordar al Rafael Castillo Zapata-profesor-de-teoría, habría que re-situar los puntos muertos sobre el mapa (los sustantivos), y abrirlos así a posibles líneas de fuga. Un mapa sobre otro mapa sobre otro mapa sobre otro mapa, eso es esta memoria: tiempo reterritorializado por la emoción que nos presenta en paisajes lo vivido, que se nos ofrece como presente (el único tiempo verdadero) representado, recobrado en trozos discontinuos “aquí y ahora”.

Sus clases son como libros, hechos de diversas materias, frente a los cuales no hay que preguntarse qué significa esto o aquello, sino con qué conecta, qué densidades hace pasar. Un verdadero performance del pensamiento (teórico o poético, que en él no son tan distintos) en el que la única ley, si podemos enunciarla, es la reflexión: “lo Uno que deviene Dos”, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ad infinitum. Esa espiral incesante y perfecta que Rafael Castillo Zapata sabe hacer vibrar en sus alumnos no puede ser descrita como quien describe una silla o un árbol. Ha de ser vivida. Debe sentirse en el propio cuerpo (como ajeno, enajenado) el temblor de sus preguntas para hacer avanzar el enigma.

Y desde el presente de la pre-escritura, entonces, hago un nuevo intento de fragmentar los estratos de la memoria: las manos que sostienen el libro envuelto en papel de seda blanco para que no se maltrate en los trayectos de la lectura; los “raudos torbellinos de Noruega” que ociosos y fatigados revolotean en el aula para gongorizarnos el oído; la ansiedad de tener que evitar toda definición que estabilice la literatura y sus géneros porque la literatura no está allí sino el canto venidero; la “cebollidad de la cebolla” que se vuelve “luminosa redoma […] constelación constante / redonda rosa de agua”; el mise en abyme que irrigó toda una enredadera de cursos, seminarios, lecturas, charlas: Castillo Zapata lector de Benjamin lector de Baudelaire lector de Poe, con saltos entre indicios bartheanos y un deslave (en mi caso) hacia los románticos y el mal(estar) y los agenciamientos maquínicos de Deleuze y Guattari; las minúsculas y minuciosas frases codificadas (en rojo o verde) al borde de las páginas en los sucesivos borradores de la tesis. Intento, insisto, romper las raíces incluso del afecto (porque a ratos creemos que el afecto nos enraíza). En este breve ejercicio de memoria en el que la escritura normativa sabotea la distancia y la discontinuidad de las ideas, procurando un ordenamiento significante que las haga trascendentes, deseo no traicionar las rupturas y sus multiplicidades, los saltos verdaderos que hacen rizoma.

Como si todas las clases fueran una en el tiempo denso de la experiencia: se precipita la voz del poeta-teórico en maestro que nos resuena en cada fragmento como totalidad irrenunciable del pensamiento constelado al que sentimos asistir y asentir (incluso en el diferimiento). Los pliegues del texto que él lee desde la tarima sobre otros textos (que vamos escribiendo desde el pupitre), de un pensamiento sobre otros, mientras la voz sale en círculos ocupando la sala, resonando en todo y en todos. Y esa voz, como la avispa de Rizoma, nos desterritorializa del mundo anterior y se reterritorializa en nosotros: el maestro-avispa deviene aparato de producción del deseo en sus alumnos-orquídeas.

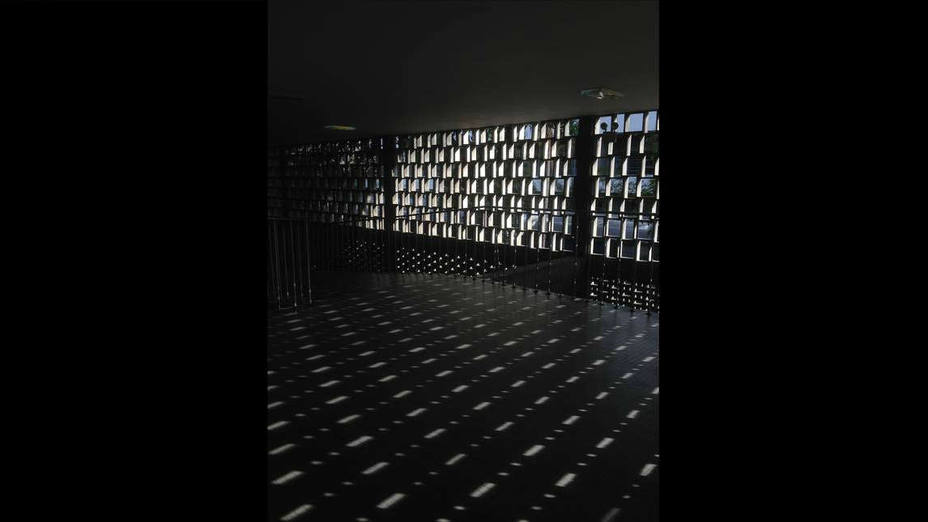

Cuántas orquídeas rafaeladas hemos sido en aquel pasillo de letras donde la luz geometriza las tardes. Cuántos señuelos vegetales queriendo ser paralelo de su mente animal. Danzamos en círculos de libro en libro; aleteamos tras las manadas de palabras-hormigas en las páginas del cuaderno que se nos devuelven ratas, una sobre otra, en el paper semanal. Procurando reterritorializarnos en Auerbach, Genette, Flaubert. Como un virus, sus lecturas, nos contagian a ir haciendo rizoma. Acaso alguno logre su ruptura a-significante, ser línea de fuga hacia afuera y en el exterior. Acaso ya podamos entrever que la literatura es madriguera y no pasillo de tránsito, que hay que ayunar y horadar la lengua, hasta el extrañamiento del silencio o la irrupción y habitar en ella como extranjero. Acaso el cuerpo ya sigue sus propias ideas, distintas de las mías, sus propios olvidos y desvíos hacia la clase por venir que precipita conjuntos de intensidades. Es que cuando uno escribe sobre su maestro como que se le seca la boca, se le paraliza la mirada y siente que el tiempo no pasa.