Por MARÍA PILAR PUIG MARES

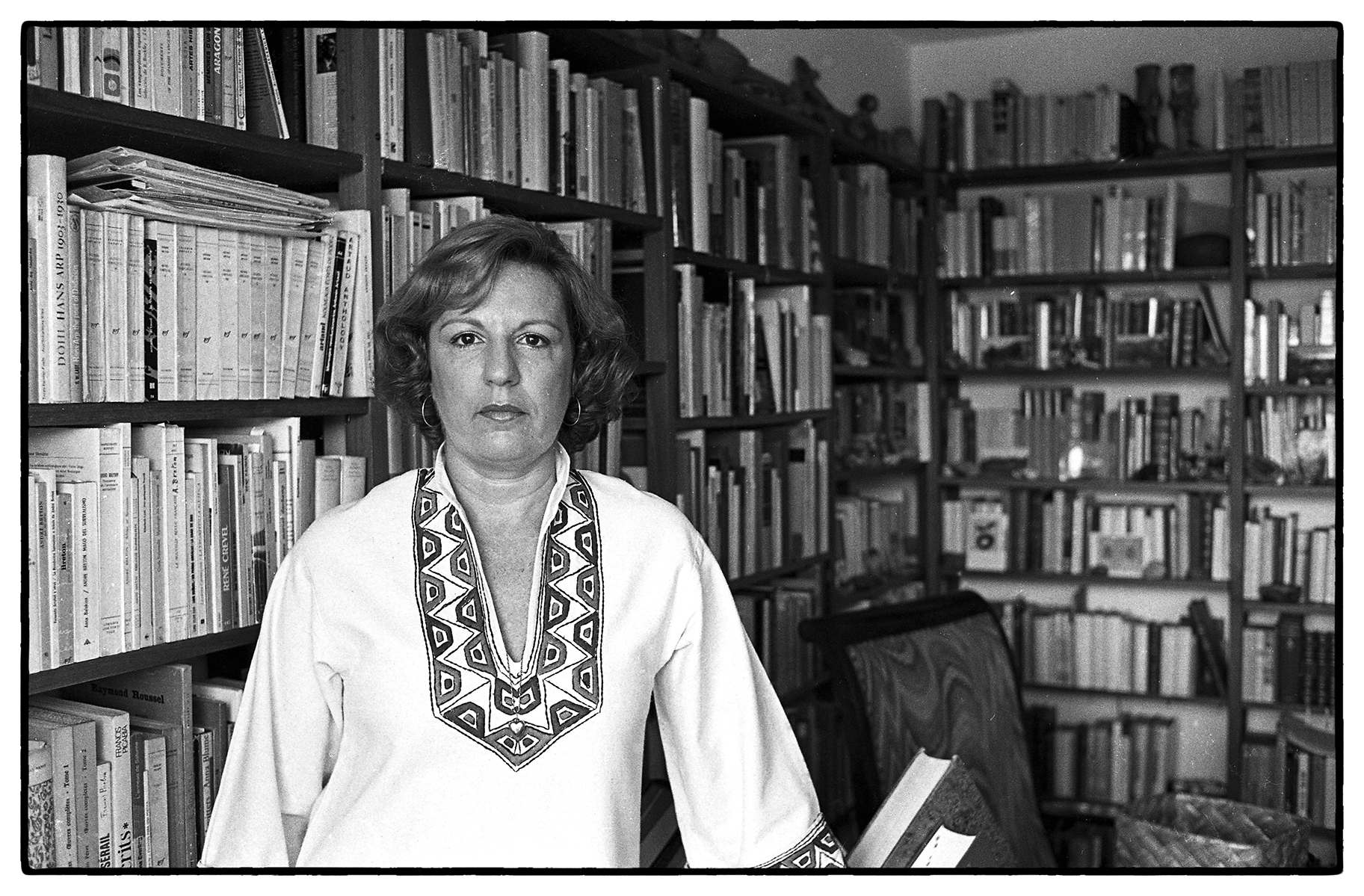

La profesora Tejera nunca me dio clases ni compartí con ella trabajo lingüístico alguno, ni siquiera pertenecimos al mismo departamento de la UCV; dejo, pues, a nuestros muchos amigos especialistas en cuestiones lexicográficas y dialectológicas el estudio y ponderación de su obra, la cual goza de un muy merecido reconocimiento nacional e internacional por su rigurosidad y calidad en lo que a estudios de la lengua atañe. Ella, tanto como su querido maestro Ángel Rosenblat, han contribuido como pocos al estudio y comprensión de la variante venezolana del español; su obra más significativa es sin duda el Diccionario de venezolanismos, tres volúmenes, publicados entre 1983 y 1993, del que fue directora de su equipo de investigación y redactora del estudio preliminar; muy significativos para este fin resultan también los Documentos para la historia del español de Venezuela, hechos en colaboración con nuestra querida y recordada profesora, lamentablemente fallecida en plena lucidez intelectual, Luciana de Stefano. Por otra parte, María Josefina tenía buen gusto literario, y conocimiento amplio de la literatura venezolana, sus muchos años como directora de la Colección El Dorado de Monte Ávila Editores lo atestiguan; allí entregó para su edición piezas clave de la literatura venezolana a los estudiosos y especialistas que en aquellos momentos mejor pudieran hacerlas; incluso, se encargó ella misma de prologar algunos títulos. Es obligado decir, cómo no, que fue la segunda mujer en acceder a la Academia Venezolana de la Lengua, donde ocupó el sillón H, que antes hubiera ocupado Miguel Otero Silva, a quien quiso muchísimo.

Estas palabras mías no van, como dije, a reconocer sus valores intelectuales; simplemente fuimos amigas, conversábamos durante horas porque era ingeniosa, divertida y muy curiosa; le encantaba echar cuentos y escuchaba extasiada las historias que otros pudieran relatar, mientras más intricadas, mejor. Además, gozaba de un sentido muy fino de la ironía, que algunos no comprendían en su integridad, ni ella explicaría jamás, no obstante, le granjeó no pocos malentendidos. Eso sí, tenía muy poca paciencia y se destemplaba apenas ocurría lo que consideraba una tontería o una desfachatez. Entonces cambiaba su tono. Su ser de caraqueña auténtica y sin fisuras, se le notaba en ese tono y acento tan genuino y agradable, al menos para mi oído, del caraqueño culto; si bien trasmuta en enérgico y displicente cuando quiere mostrar desagrado; en esos momentos, cada vez menos iracundos con el paso de los años, hay que decirlo, podía ser temible; lo cual motivó un no siempre infundado temor y antipatía en muchas personas: investigadores a su cargo, estudiantes, profesores jóvenes. Algunos hasta dejaron de hablarle, igual que ella les retiró la palabra a otros que, a su juicio, carecían de honestidad, porque María Josefina era clara, apasionada en sus afectos y desafectos.

He querido incluir en el título de estas líneas el segundo apellido de María Josefina, Rolando, que mucho la enorgullecía pues lucharon estos antepasados suyos en las batallas por la independencia del país, al cual amaba con fervor y sufría al verlo sumido en estas horas opacas, miserables, de las que, según decía, tardará en salir porque a su entender lo está gobernando “gente mala, que no lo quiere y busca solo subir”. Este pasado heroico y de prominencia nacional, asimismo compartido por los Tejera, la obligaba —así lo entendió ella— gustosamente a hacerse responsable por su país, por su historia, a procurar cuanto estuviera en su mano para engrandecerlo, entenderlo y darlo a entender; su obra sobre el habla venezolana es parte de este compromiso al que se entregó empleando sus mejores dones, pero sin traicionar su propia inclinación.

Vi por última vez a María Josefina en la sede de la Academia Venezolana de la Lengua, estaba triste y desmejorada, acaso en esos momentos de fines de 2019 todos nos veíamos más o menos así, tristes y desmejorados. Durante los últimos años su conversación se fue haciendo más lenta, extraña, pero nunca torpe, no recordaba los nombres de las cosas, pero sí su utilidad y el gusto que de muchas de ellas recibiera. Recuerdo que un día me llamó para decirme que debía llevarla lo antes posible a “ese sitio tan lindo donde hemos ido nosotros tantas veces, donde se hacen cosas maravillosas, chica; cómo me vas a decir que no sabes dónde es, ¡caramba! Es allí, pero bueno… donde la gente canta y se hacen los actos, acuérdate”. El lugar no era otro sino el Aula Magna de la UCV, en verdad un sitio estupendo donde había vivido momentos hermosos y emocionantes, bien aquilatados por su memoria. Vine a España en diciembre de ese 2019 y me atrapó la pandemia, ya no la vi ni hablamos más. Su muerte me entristeció mucho, estoy muy triste aún porque ese año último de su vida, el año de la pandemia, se vio muy retirada, muy aislada. Ella, tan conversadora, tan amiga de estar entre la gente y charlar y pasear y comer bien y tomarse un buen vino. Cuando todavía podíamos ir a la universidad, se montaba en su carro —desoyendo los consejos de médicos y amigos— y se venía a almorzar con algunos de nosotros en el Instituto de Investigaciones Literarias, era una fiesta que compartiéramos con ella lo que cada uno había traído. Cómo lo disfrutaba. Contaba cuentos, chistes, hablaba mucho de lo que estaba haciendo para entender el mecanismo interno de los refranes, de la ingente cantidad que ya había documentado, de las variantes venezolanas de versiones universales, etc. Es este un trabajo que bien merece la pena proseguir porque el corpus y la metodología están ya conseguidos. Esperamos que en tiempos más propicios en recursos y menos preocupaciones algún departamento de la UCV y la Academia Venezolana de la Lengua se unan para lograrlo.

No quiero recordarla con tristeza sino con la alegría infantil que transmitía cuando nadaba en la bahía de Juan Griego, el lugar de la Tierra que más amó, donde fue más feliz, “aunque ya no es lo que era porque los adecos la echaron a perder con ese espigón que le construyeron”, frente a su magnífica casa colonial, con sus potentes cañones en la azotea, bien dispuestos para, primero, alejar a los corsarios, luego, para defender la independencia, y donde me negué a dormir en el cuarto que me adjudicó la primera vez que la acompañé a Margarita. “Y por qué no quieres dormir ahí, ni que hubiera fantasmas…”. Y se reía como si nada, pero no pudo convencerme. No quise de ninguna manera permanecer en ese cuarto, ni siquiera dejé la maleta en el suelo, me incomodaba su atmósfera, no pude resistirlo. Aunque tal vez hubiera ocurrido lo mismo si no me hubiera trasladado de cuarto, porque en el otro, todos los días, al amanecer, entre el alfeizar de la ventana y la doble puerta de entrada, siempre entornada, entreveía a un visitante que se inclinaba a fumar, pero no exhalaba humo; sin embargo, no resultaba en absoluto inquietante, actuaba como si yo no estuviera allí; se lo comenté y me preguntó cómo iba vestido, “de caqui y con correa negra —respondí—, así, como ingeniero de la época de Gómez, según Cabrujas”. María Josefina sonreía sin decir nada más que “¡aaah!”. En otra ocasión, alguien que había ocupado el cuarto que rechacé, contó que su esposa había dejado olvidado algo y él debió volver a buscarlo, cuando entró, una señora vestida con un camisón de otro tiempo estaba sentada frente a la peinadora, la saludó creyendo que se trataba de personal del servicio. Pero no era así. A María Josefina le encantaban estos otros habitantes de su casa, amada y amable; se llevaba muy bien con ellos, aunque en una ocasión debió ponerse brava porque se pasaron. El día que contó esa historia estaba en casa Martín de Villegas (con el de, como le gustaba bromear sobre sus ancestros conquistadores), quien, aseguraba, había tratado con muchos fantasmas, si bien en los últimos tiempos los contactos escaseaban y vio allí la posibilidad de retomarlos. El caso es que en una ocasión debió hacerse una reparación bastante grande en la casa tricentenaria, por lo cual vino un maestro de obras, portugués si no recuerdo mal, con su esposa y familia, pero los habitantes usuales de la casa impidieron que la reforma necesaria se llevara a cabo: les hicieron la vida imposible para desalojarlos. Les salían por todos lados, prendían las luces o las apagaban, perdían las cosas y los encerraban, tal fue el acoso, que María Josefina debió intervenir porque el albañil y su gente habían hecho maletas y se irían sin siquiera cobrar. Ella pidió una tregua y habló y negoció con los raigales habitantes hasta que cedieron al entender que se trataba de reparar y no de derruir; podían quedarse tranquilos porque esta casa, suya y de ella, siempre estaría en pie, al menos, “mientras yo viva”, prometía con toda el alma. Cuánto me gustaría que así sea. Esa noche Martín trató de conseguir una conversación, al menos un “avistamiento” con alguno de ellos, pero tuvo menos suerte que yo a pesar de analizar y acariciar los muebles de caoba más viejos y pasear pausado por los corredores.

Cuando volvimos a Caracas, tomamos un taxi en Maiquetía; mientras subíamos comenté mi propia extrañeza por el violento rechazo que sentí a dormir en el cuarto grande, donde solo entré para salir enseguida diciendo que allí no dormiría, ni loca, pero, en cambio, me llevaba bien con el hombre vestido de caqui. “Bueno, contestó, con los fantasmas es como con la gente viva, unos te caen bien y otros no. Yo sé quién es ese señor, pero no te voy a decir”. “Cómo que no, respondí airada, algún derecho debo tener, puesto que me visita…”. Creo que nunca sabré de quién se trata. Entonces, al mismo tiempo, ambas nos percatamos del interés y temor que nuestra conversación suscitaba en el chofer. Sin decir palabra ni apenas mirarnos, proseguimos echando cuentos cada vez más fantásticos, pues ahora teníamos un oidor magnífico, interesadísimo. María Josefina se esmeró, relató que una vez su papá tuvo que hablar muy serio con ellos porque venían a pasar unos días Arturo Uslar Pietri y Miguel Otero Silva, gente educada que no molestaría, pero necesitaban descansar. Les recomendó que se portaran bien y no les perdieran las cosas ni se les aparecieran para darles miedo, porque seguramente los escritores, hombres inteligentes y de cordial imaginación, valorarían su presencia y hasta, “quién quita”, saldrían en una novela. Cuando dejamos a María Josefina en su casa y continuamos hacia la mía, el chofer me preguntó si era verdad lo que la señora había contado, todo ha ocurrido al pie de la letra, confirmé; tras meditar unos segundos, respondió. “sí, se ve que es una señora preparada y que conoce las presencias que hay en el mundo, pero hay gente que no cree en eso, imagínese… Ellas hacen querencia (lo mismo había explicado Martín) sobre todo en algunos muebles de madera de las casas que quisieron”.

No sé si volveré a la casona de Juan Griego, pero estoy segura de que allí te encontraría, querida amiga, conversando sabrosamente con la señora del camisón de otro tiempo y el señor de caqui. No olvido tu muerte, pero prefiero celebrar tu vida.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional