Por DAVID DE LOS REYES

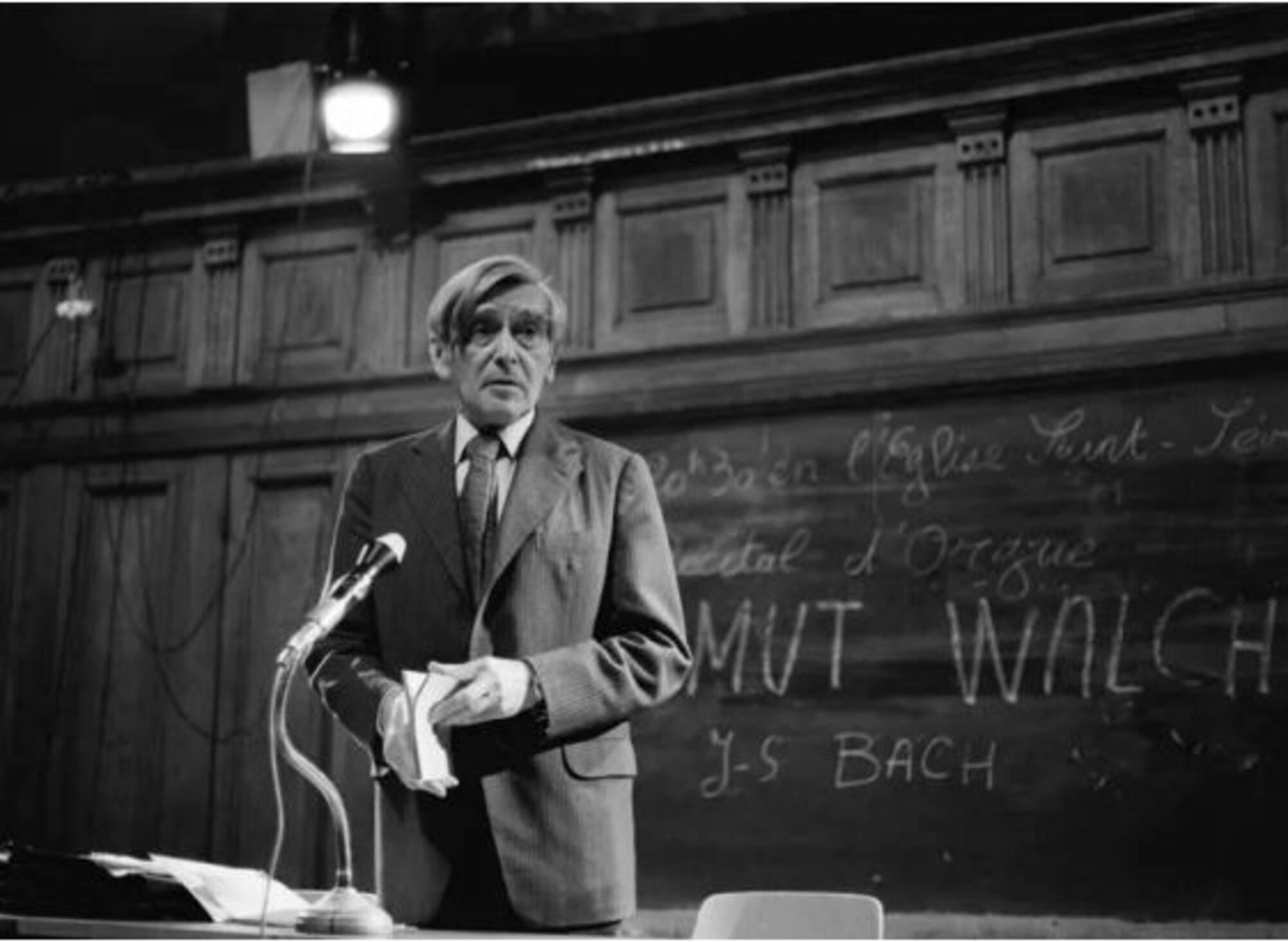

Dentro del gran coro de los filósofos y pensadores del siglo XX que han contribuido y reflexionado sobre el imponderable acontecimiento del Holocausto, hay algunos que suenan más que otros. En la delirante música enarmónica del mundo de las comunicaciones encontramos una serie de intelectuales que se hacen más presentes y otros quedan ausentes. Entre los que no aparecen mucho entre el coro de los pensadores de la Shoa (Catástrofe), uno que no es alemán ni austriaco, menos inglés o polaco precisamente. Este pensador de marras, casi olvidado, era, por parte de padres, de origen ruso, pero por nacimiento francés. Su nombre: Vladimir Jankélévitch (1903-1985), quien nunca pasó por ser un pensador complaciente con el estatus imperante y menos con las posiciones ponderadas y reconciliatorias del suceso más inhumano del pasado siglo y que, por otra parte, ha llevado a convertirlo en un acontecimiento casi de culto religioso: la Shoa. Filósofo, músico, docente universitario, partisano de la Resistencia Francesa, posee una de las obras más relevantes en el desdeñado terreno actual de la filosofía moral que, paradójicamente, pareciera ser silenciada y condenada al olvido.

Una de sus memorables contribuciones filosóficas póstumas fue la titulada Lo imprescriptible. ¿Perdonar? En el honor y la dignidad, donde abordó directamente el tema sobre la crueldad desplegada contra la humanidad o lo que se ha llamado de manera certera, crímenes contra la humanidad. En ella se plantea que ante el horror y la crueldad, el crimen cometido no puede prescribir. No puede prescribir ni por el paso del tiempo, ni por retóricas intelectuales o por intereses fortuitos políticos.

Este raro ensayo nos muestra el andar de un filósofo citadino que no voltea su rostro ante la injusticia de su tiempo, asumiendo la mayor seriedad como testigo de lo ocurrido. Sus reflexiones son un honesto intento de argumentar una postura desde la linterna de la moral, para develarnos los alcances del genocidio nazi, sus consecuencias y la constelación de sus relaciones implícitas y explícitas.

Sus argumentos irrebatibles van directo al nudo esencial de los hechos, no es una proclama en el tono de la retórica diplomática de los Derechos Humanos del 48 o sobre los criterios técnicos y los daños colaterales inherentes de las absurdas guerras contemporáneas. Su punto de vista considera lo imprescriptible que condiciona la posición humana y jurídica ante los crímenes genocidas contra la humanidad. Plantea que lo ocurrido en el pasado no puede dejarse sin estar presente en la memoria, asumiendo lo que Theodor Adorno demandó como el nuevo imperativo ético que se abría ante este horizonte de destrucción, humo, cenizas y muerte: “Que Auschwitz no se repita”. Una prescripción moral que no salía de los bosquejos de una abstracta razón pura kantiana, sino de la experiencia histórica y corporal vivida. Un principio que, a pesar de la desgarradora experiencia, se ha dejado muchas veces de lado, permitiendo ante la mirada de la actual globalización mediática, seguir cometiendo hechos terroristas y genocidas de la misma abominación en las dos décadas del siglo XXI.

La sola indignación sin acción es absolutamente insuficiente ante el sentimiento del horror al que puede llegar a acometer un gobierno de fuerza, con una población narcotizada y sumida en una cultura del banal espectáculo cotidiano del consumo. Por lo cual este autor no acepta asumir posturas de tolerancia ante lo intolerable. Como bien afirmó: “El perdón está muerto en los campos de concentración”, escribe este sobreviviente, convocándonos a protestar sin descanso la indiferencia frente a la consternación y el espanto del crimen masivo. Su llamado es mantener un luto desde ese pasado en adelante. Un luto permanente en acto hasta el fin de los tiempos por los asesinatos realizados emanados por una inteligencia del mal a partir de los esquemas y planes de una razón instrumental aniquiladora del otro. En otras palabra, anular al que esgrime su diferencia particular frente a la homogeneidad del colectivo nacionalista de la masa, que no quiere reconocer que ese pájaro pintado no es más que otro ser humano. El recuerdo del horror, tanto por los hechos imprescriptibles de ayer como los que se siguen cometiendo por los distintos regímenes de hoy, es de una obligación moral actuante insoslayable. No es la postura de la recordada Hannah Arent al afirmar que el perdón es la clave para la acción y la libertad. Jankélévitch escribirá otro texto imprescindible para responder esa frase, El perdón.

La pregunta de este pensador es: ¿Qué hacer ante los casos de violencia extrema? Del mal por el mal mismo donde se cometen los actos más atroces e inimaginables, de quienes no sienten ni culpa ni arrepentimiento de lo cometido, de aquellos que no tienen médula espinal y desfilan como soldados de plomo ante el tirano. Jankélévitch no es cercano a la mirada de Derrida sobre el perdón como una condición esencial ante lo imperdonable. Ante el abusus crimen conmunis no puede aceptarse el acto de perdonar, bien sea por el paso del tiempo o por discursos reconciliatorios de comodidad e intereses políticos. Ante ello sólo podemos sostener una postura irrevocable, la de la resistencia. Resistencia de no ser indiferentes ante el crimen y su ejecutor. Para este moralista de la resistencia francesa sólo queda tomar esta posición ética y política en cualquier tiempo que se quiere reconocer y enaltecer a las víctimas de las minorías, desarmadas del holocausto por los verdugos de los uniformes y sus símbolos de asesinas calaveras.

Ante lo acontecido y vivido, se preguntó ¿qué debemos hacer ante ese horror? Y nos responde que, en un sentido estricto y para el presente en que escribe su texto, aparentemente no se puede hacer más que gestos impotentes, simbólicos y poco razonables, como el de no pisar jamás el suelo alemán o el sumiso espacio de la anexión austriaca, como tampoco aceptar las indemnizaciones o clamores públicos oficiales y sus sutiles reparaciones, o dejar de enaltecer a los filósofos alemanes que se asentaron o acogieron alrededor del pardo coro ejecutor del crimen imprescriptible. Todos serán actos simbólicos de una resistencia ética enraizados no por una razón práctica, sino por un sentimiento moral, cónsona con una sensibilidad y una indignación que se inscribe más allá de cualquier indiferencia o postura amoral ante lo acontecido. Los verdugos de ayer y de hoy en la acción plena contra el otro debilitado y desarmado, dejan en éste una huella irreparable ante la ipseidad de cada vida, al experimentar el crimen, el trauma, la tortura y el miedo aniquilador; al desamparo de la fuerza el hombre que no puede hacer nada. El daño está hecho para siempre y es irreversible. Y al asumirlo de forma trágica y realista, nadie podrá resarcir esa pérdida de vida. Toda violencia extrema o dosificada pero persistente genera, por el perjuicio causado, la pérdida del proyecto personal de vida. El sujeto ha dejado el impulso y los hábitos por los que conducía su existencia, para llegar a alcanzar el destino que una vez quiso realizar, de una vida como expresión y garantía de una libertad reconocida por derecho y hecho como condición universal vital para todos los conciudadanos. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial, son sus palabras.

En su declaración sobre el perdón no apuesta al que todo pueda ser absuelto por parte del ofendido ante el ofensor. Ante la fría crueldad ejecutada no puede haber reconciliación; no puede existir consentimiento y complacencia ante ese tipo de violencia expuesta y ejecutada desde la inhumanidad y el mal banal (Arent). Se trata de un rechazo que surge desde las entrañas y fibras del hombre, no de una normativa jurídica, de un principio abstracto legal; es el sentimiento humano del derecho de defender la vida ante el mal y la infamia. Es la indignación contra el atentado forjado por una fría consciencia común pero asesina, que trunca la cotidianidad y la posibilidad del ser y del hacer. Es una intolerancia moral ante lo inaceptable. Como refiere el mismo Jankélévitch: “Los hombres tolerantes se toleran, se soportan como se miran los perros de porcelana, es decir, viven codo a codo sin conocerse, cohabitan sin dirigirse la palabra, se abstienen simplemente de toda violencia”. Se separa de los llamados hombres puros pues prefiere la impureza del coraje y de la buena voluntad apasionada, para terminar afirmando que en toda acción desde la resistencia se requiere aceptar mediaciones impuras. En ello está asumir nuestra situación de mundo ante la irrupción de toda voluntad de perversión criminal. Exige un re-sentimiento perfilando su energía contra aquellos que callan y olvidan, negocian y se lucran con la violencia que está detrás del rostro de apariencia humano pero ejecutor del mal. Así, cuando no se puede hacer nada, lo que sí podemos hacer es sentir y re-sentir ante lo inaceptable del pasado contra la humanidad, contra el hombre común. Un sentimiento que no es rencor sino el que expresa el más intenso horror ante lo vivido, lo sucedido, el horror ante el fundamentalismo, el fanatismo, o los amorales que se quieren limpiar las manos y seguir pensando que aquí no ha pasado nada. Re-sentir es renovar el sentimiento que intensifica lo vivido de lo inexplicable. Para Jankélévitch re-sentir desde la resistencia ética es protesta contra una amnistía moral que no es sino vergonzosa amnesia; nutre la llama sagrada de la inquietud y de la fidelidad a lo invisible. El olvido sería aquí una grave afrenta a quienes murieron.

Lo sustancial de la enseñanza ética de este pensador de la resistencia moral radica en que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, es decir, no prescriben, el tiempo no los puede borrar y perdonar. Se está ante un crimen metafísico de una maldad ontológica, que viene a justificar la eliminación de la existencia del otro, no por tal o cual caso, sino a partir del hombre visto desde la degradación biológica a simple bacteria a destruir. Los crímenes contra la humanidad son crímenes contra la esencia del hombre, es decir, contra la humanidad del hombre general. Una forma de calificar este tipo de crimen es la de aquellos que son vistos como una existencia que no debe por qué existir, constituyéndose un atentado del hombre en tanto hombre, pues niega a una parte del género humano el derecho de formar parte de ella. Advierte que olvidar el gigantesco crimen de todos los campos de la muerte sería un nuevo crimen contra el género humano. A tono con la cita anterior de Adorno, declararía que Auschwitz no es una opinión. Nos queda luchar apasionadamente contra el olvido pues los muertos dependen enteramente de nuestra fidelidad. El pasado no se defiende completamente solo como se defiende el presente o el porvenir. El pasado, como los muertos, tiene la necesidad de nosotros; no existen sino en la medida en que nosotros los conmemoramos. Y de tal forma que no mueran dos veces y sean hundidos en las tinieblas.

El deber de la memoria se hace presente ante lo imprescriptible. No hay posible perdón para aquellos que han privado para siempre a otros de toda palabra. Por ello el perdón está muerto en los campos de la muerte.

No queremos terminar estas palabras sin las de otro de la resistencia ética ante el horror de los holocaustos. El premio nobel húngaro Imre Kertéz, en su inquietante obra Un instante de silencio en el paredón nos dice:

“Auschwitz no fue un accesorio del poder nazi, no fue, para emplear una palabra de Jean Améry, su mero ‘accidente’, sino su ‘esencia’, su sustancia y hasta su meta. (…) Auschwitz ya acechaba en los inicios en absoluto inofensivos y se convirtió luego en el gran secreto, en la inmensa sombra proyectada por las luces de Nuremberg, en el Gehena que humeaba bajo los pies de todo el mundo y al que al final se precipitaron pueblos y naciones enteras y hasta toda una época”.

Bibliografía

Jankélévitch, V. (1967). Le pardon. París: París: Aubier-Montaigne.

Jankélévitch, V. (1971). L’imprescriptible, Pardonner? Dans l`honneur et la

dignité. París: Seuil.