Voy a hacer un poema sobre la guerra. Tal vez no será un verdadero poema, pero será sobre una verdadera guerra.

No será un verdadero poema porque el verdadero poeta, si estuviera aquí, y si la voz se corriera entre la muchedumbre a la que habría de hablar—

entonces se haría un gran silencio, se inflaría primero un silencio pesado, un silencio preñado de mil truenos.

Visible, veríamos al poeta; vidente, nos vería; y nos pondríamos pálidos hasta en nuestras pobres sombras, nos enojaríamos con él por ser tan real, nosotros los enclenques, nosotros los apenados, nosotros los me-siento-incómodo.

Estaría aquí, lleno a reventar de los mil truenos de la multitud de enemigos que contiene —porque los contiene, y los contenta cuando quiere—

incandescente de dolor y de santa cólera, y sin embargo tranquilo como un artificiero,

en el gran silencio abriría un pequeño grifo, el grifo minúsculo del molino de palabras

y por allí nos soltaría un poema, un poema tal que nos pondríamos verdes.

Lo que voy a hacer no será un verdadero poema poético de poeta, pues si la palabra “guerra” fuera dicha en un verdadero poema—

entonces la guerra, la verdadera guerra de la que hablaría el verdadero poeta, la guerra inmisericorde, la guerra sin concesión alguna se encendería definitivamente dentro de nuestros corazones.

Pues en un verdadero poema las palabras cargan las cosas.

Pero esto no será tampoco un discurso filosófico. Pues para ser filósofo, para amar la verdad más que a sí mismo, hay que haber muerto al error, hay que haber matado a los traidores complacientes del sueño y la cómoda ilusión. Y éste es el propósito y el fin de la guerra, y la guerra apenas ha comenzado, todavía hay traidores que desenmascarar.

Y esto no será tampoco obra de ciencia. Pues para ser un entendido, para ver y amar las cosas tales como son, hay que ser uno mismo y amar verse tal como uno es. Hay que haber roto los espejos mentirosos, hay que haber matado con una mirada despiadada a los fantasmas insinuantes. Y éste es el propósito y el fin de la guerra, y la guerra apenas ha comenzado, todavía hay máscaras que arrancar.

Y esto no será tampoco un canto entusiasta. Pues el entusiasmo es estable cuando el dios se ha erigido, cuando los enemigos no son más que fuerzas sin formas, cuando el ruido de la guerra repica hasta romperlo todo, y la guerra apenas ha comenzado, todavía no hemos tirado al fuego nuestras camas y colchones.

Esto no será tampoco una invocación mágica, pues el mago le pide a su dios: “Haz lo que me complace”, y rehúsa hacer la guerra a su peor enemigo, si el enemigo le place, y sin embargo esto no será tampoco una oración de creyente, pues el creyente pide en el mejor caso: “Haz lo que quieras”, y para ello ha debido meter el fierro y el fuego en las entrañas de su más querido enemigo —que es en lo que consiste la guerra, y la guerra apenas ha comenzado.

Será un poco de todo esto, un poco de esperanza y esfuerzo hacia todo esto, y será también como un llamado a las armas. Un llamado que el juego de los ecos podrá reenviarme y que tal vez otros escucharán.

Ya adivinan de qué guerra voy a hablarles.

De las otras guerras —de las que padecemos— no he de hablar. Si hablara de ellas haría literatura ordinaria, un sustituto, un peor-es-nada, una excusa. Como las veces que llegué a utilizar la palabra “terrible”, siendo que no tenía la piel de gallina. Como utilicé la expresión “morir de hambre”, siendo que no llegué a robar en los estantes. Como hablé de locura antes de haber intentado mirar el infinito por el ojo de la cerradura. Como hablé de muerte antes de haber sentido en mi lengua el sabor de sal de lo irreparable. Como algunos hablan de pureza, habiéndose considerado siempre superiores al cerdo doméstico. Como algunos hablan de libertad, adorando y repintando sus cadenas. Como algunos hablan de amor, y no aman sino la sombra de sí mismos. O de sacrificio, quienes no se cortarían por nada el dedo más pequeño. O de conocimiento, quienes se disfrazan a sus propios ojos. Como es nuestra gran enfermedad hablar sin ver nada.

Sería un sustituto impotente, como los viejos y los enfermos que hablan a la primera oportunidad de los golpes que dan o reciben los jóvenes vigorosos, aptos y capaces.

¿Tengo yo el derecho de hablar de esta otra guerra —la que no solamente se padece— siendo que tal vez no está irremediablemente encendida en mí? ¿Siendo que apenas estoy en las escaramuzas? Es verdad que de vez en cuando tengo el derecho. Pero “de vez en cuando el derecho” quiere decir también “a veces el deber” —y sobre todo “la necesidad”, pues nunca tendré demasiados aliados.

Intentaré por lo tanto hablar de la guerra santa.

¡Ojalá estallara irreparablemente! Se enciende cada tanto, nunca por mucho tiempo. A las primeras señales de victoria, admiro mi triunfo y me hago el magnánimo y pacto con el enemigo. Hay traidores en la casa, pero tienen cara de amigos, ¡y sería tan desagradable desenmascararlos! Tienen su lugar en el rincón del fuego, sus sillones y sus pantuflas, y vienen cuando cabeceo de sueño, diciéndome un cumplido, ofreciéndome una historia palpitante, chistosa, flores y golosinas, y a veces un bello sombrero de plumas. Hablan en primera persona, creo escuchar mi propia voz. Creo emitir mi propia voz: “Yo soy… yo sé… yo quiero”. —¡Mentiras! Mentiras injertadas en mi propia carne, abscesos que me gritan: “¡No te nos mueras, somos de la misma sangre!”, pústulas que lloriquean “¡Somos tu único bien, tu único ornamento, continúa pues alimentándonos, no te cuesta tanto!”.

Y son numerosos, y son encantadores, dignos de compasión, son arrogantes, chantajean, se alían… pero estos bárbaros no respetan nada —nada de verdadero, quiero decir, porque delante de todo lo demás se repliegan de respeto. Es por ellos que soy presentable, son ellos los que ocupan el lugar y guardan las llaves del armario de las máscaras. Me dicen: “Te vestimos. Sin nosotros, ¿cómo te presentarías en sociedad?” —¡Oh, preferiría ir desnudo como una larva!

Para combatir estos ejércitos tengo tan solo una pequeña espada apenas perceptible a simple vista, que corta como una rasuradora, es cierto, y muy mortífera. Pero realmente tan pequeña que la pierdo a cada instante. Nunca sé dónde la refundí. Y cuando la encuentro, entonces me parece pesada de llevar, difícil de manejar, mi mortífera espadita.

Yo apenas sé decir algunas palabras, y más bien son vagidos, mientras que ellos incluso saben escribir. Siempre hay uno de ellos en mi boca, que acecha mis palabras cuando estoy por hablar. Las escucha, guarda todo para sí y habla en mi lugar, con las mismas palabras —pero con su inmundo acento. Y es gracias a él que los demás me tienen en consideración y que me encuentran inteligente (¡Pero los que saben no se engañan, ojalá escuchara a los que saben!)

Estos fantasmas me roban todo. Después, tienen buena mano para conmiserarse de mí. “Nosotros te protegemos, te expresamos, te hacemos valer. ¡Y tú quieres asesinarnos! Pero te desgarras a ti mismo al desairarnos, al abofetearnos malvadamente en nuestra sensible nariz, a nosotros tus buenos amigos”.

Y la sucia compasión, con sus tibiezas, viene a debilitarme. ¡Contra ustedes, fantasmas, toda la luz! Que al encender una lámpara se callen. Que al abrir un ojo desaparezcan, pues ustedes están hechos de vacío esculpido, de abismo maquillado. Contra ustedes, la guerra a ultranza. Sin compasión, sin tolerancia. Un solo derecho: el derecho de ya no existir.

Pero ahora otro gallo canta. Se sienten descubiertos. Entonces se hacen los conciliadores. “En efecto, eres tú el que manda. ¿Pero qué es un señor sin sus servidores? Consérvanos en nuestro modesto sitio, prometemos ayudarte. Mira, por ejemplo: imagínate que quieres escribir un poema. ¿Cómo harías sin nosotros?”.

Sí, rebeldes, algún día los pondré de nuevo en su lugar. Los doblaré bajo mi yugo. Los alimentaré de heno, los acicalaré cada mañana. Pero mientras chupen mi sangre y roben mi palabra ¡ah, prefiero no escribir nunca un poema!

Vean la dichosa paz que me proponen. Cerrar los ojos para no ver el crimen. Agitarse de sol a sombra para no ver la muerte siempre abierta. Creerse victorioso antes de haber luchado. ¡Paz de mentira! Acomodarme con mi cobardía, dado que todo el mundo se acomoda con la suya. ¡Paz de derrotados! Un poco de majadería, un poco de alcoholismo, un poco de blasfemia, envuelto todo en palabras rebuscadas, un poco de mascarada que se hace pasar por virtud, un poco de pereza y de ensoñaciones, e incluso mucho si se es artista, un poco de todo esto en una confitería de bellas palabras, ésta es la paz que nos proponen. ¡Paz de vendidos! Y por salvaguardar esta paz vergonzosa harían de todo, harían la guerra a su prójimo. Porque existe una vieja y segura receta para conservar siempre la paz interior: acusar siempre a los demás. ¡Paz de traición!

Ahora saben que voy a hablarles de la guerra santa.

Aquel que declaró esta guerra en sí está en paz con su prójimo y, aunque sea él mismo el campo de la batalla más violenta, al interior del interior de sí mismo reina una paz más activa que todas las guerras. Y entre más reina la paz al interior del interior, en el silencio y la soledad central, más devasta la guerra contra el tumulto de las mentiras y la innumerable ilusión.

En este vasto silencio envuelto de gritos de guerra, escondido del exterior por el huidizo espejismo del tiempo, el eterno vencedor oye las voces de otros silencios. Solo, habiendo disuelto la ilusión de no estar solo, solo, ya no está solo de estar solo. Pero ya estoy separado de él por estos ejércitos de fantasmas que debo aniquilar. ¡Ojalá algún día me instale en esta ciudadela! ¡Que me desgarren hasta los huesos sobre las murallas con tal de que la canalla no entre en la recámara real!

“¿Pero yo mataría?”, pregunta Aryuna el guerrero. “¿Pagaré el tributo al César?”, pregunta otro. —Mata, le es respondido, si matador eres: no tienes opción. Pero si tus manos se enrojecen con la sangre de los enemigos, no dejes caer ni una gota en la recámara real, donde espera el vencedor inmóvil. —Paga, le es respondido, pero no le permitas al César ni un vistazo al tesoro real.

Y yo, que no tengo otra arma en el mundo de César que la palabra, yo que no tengo otra moneda en el mundo de César que las palabras, ¿hablaré?

Hablaré para llamarme a la guerra santa. Hablaré para denunciar a los traidores que he alimentado. Hablaré para que mis palabras hagan sentirse avergonzadas a mis acciones, hasta el día en que una paz acorazada de truenos reine en la recámara del eterno vencedor.

Y porque he utilizado la palabra “guerra”, y porque este llamado a la guerra ya no es hoy un simple ruido que la gente instruida hace con sus bocas, porque ahora es una palabra seria y preñada de sentido, se sabrá que hablo seriamente y que no son ruidos vanos los que hago con mi boca.

Primavera de 1940.

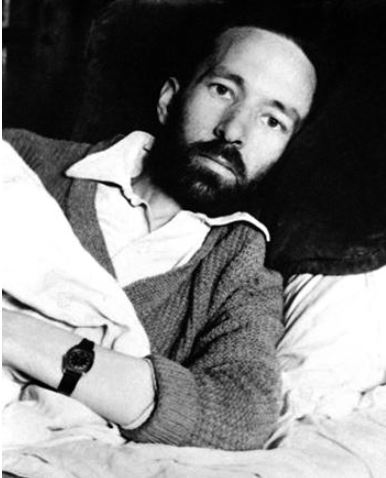

*René Daumal (Francia, 1908-1944) fue poeta, novelista, ensayista y traductor. Vida llena de avatares y búsquedas, murió muy temprano, a la edad de 36 años, afectado por la tuberculosis.

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional