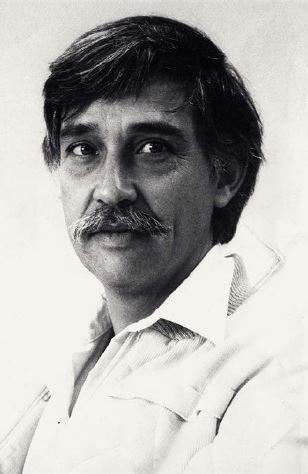

Por GERMÁN CARRERA DAMAS

Luis Castro Leiva es capaz de pensar de nuevo lo que otros han trillado. Para mí, ese es el ámbito predilecto del pensamiento creador; me refiero a que puede hacernos ver como por primera vez lo que de tanto ser mirado ha terminado por perder su imagen, convertida su presunta captación en un no ver. Lo sabía de antes y lo corroboro con la lectura de esta obra.

Ha sido una preocupación de siempre el encontrarle al pensamiento de Simón Bolívar ubicación en el cuadro del pensamiento pretendidamente universal, vale decir, el euro-occidental. Para ello el procedimiento una y mil veces seguido ha sido el de rastrear y cotejar influencias, las cuales, confrontadas con las lecturas conocidas de Simón Bolívar, han dado pie para afirmar la existencia de un Bolívar rusoniano, de uno volteriano y de uno discípulo de Montesquieu, y puede ser que algún día dejen entrever la de un Bolívar bolivariano, a lo que apunta esta obra. Esta suerte de paleontología filosófica puede ser más o menos fácil; todo depende de lo convincente que resulte la articulación de las piezas, y de la justa inserción de lo reconstituido en la cadena evolutiva del pensamiento. El autor de esta obra no articula las piezas; toma el camino más difícil, es decir, las trasciende en una proyección en la cual la idea referida no necesita ser dibujada en lo histórico-episódico para ganar concreción, si bien algunas veces lo hace, como para recordarle al lector (se lo oí decir una vez y no permitiré que lo olvide) que él es antes que nada un historiador.

Es cierto que en un nivel de análisis puede afirmarse que los problemas encarados por Simón Bolívar en el plano de los modelos políticos fueron, esencialmente, los mismos enfrentados por cualesquiera otros hacedores de Estado anteriores a él y coetáneos. Una especie de reduccionismo en retroceso —pues estaría referido al origen y no a la meta de la acción política teórico-práctica— le daría base a esa afirmación.

Pero no es menos cierto que, en momentos cruciales, Simón Bolívar se amparó en la, a su juicio, casi evidente especificidad de la situación concreta, cuando ello le sirvió para combatir la voluntad de invocar modelos eficaces cuya virtud, sin embargo, él no admitía, o que eran reivindicados por quienes de alguna manera contrariaban su voluntad política o intentaban sustraerse de ella.

¿Expresaría esto una de esas «contradicciones» que hacen temblar a quienes falsifican a Bolívar unciéndolo a una verdad nunca omitida siquiera, o a una sinceridad y consecuencia absolutas, incompatibles, por definición, con el ejercicio de la política? ¿Significaría esto que para Simón Bolívar, alternativamente, la racionalidad de los modelos ganaba o perdía fuerza, no ya según las circunstancias, lo cual nada tendría de objetable, sino de acuerdo con sus aspiraciones políticas, como podría sucederle a cualquier político que no fuese El Libertador?

Tal parece que sería necesario valorar casuísticamente, y ello sólo sería posible mediante el estudio crítico de la circunstancia histórica, es decir, no mediante la masticación crítica del pensamiento expresado en sí mismo, sino del traicionado en la acción (no se olvide que habla de acción política). Por supuesto, el autor seguramente objetaría diciendo que el pensamiento es ya la acción, en la medida en que la palabra es ya la cosa; a lo que yo replico, atrincherándome en mi nostálgico materialismo histórico, con un rotundo no, que ya no estoy seguro de poder fundamentar.

Cuando Simón Bolívar quiso hablar para la historia, lo hizo con el lenguaje de los grandes modelos racionales, refiriéndolos siempre a la moral. ¿No fue esto propio de la conciencia dieciochesca? Para ésta, la racionalidad de la historia estaría dada, esencialmente, por la racionalidad de la acción —contenida en el pensamiento que la rige—, y el criterio final para apreciar esa racionalidad no podía ser la correspondencia de la acción con lo real, tampoco su oportunidad, ni siquiera su eficacia, sino que derivaba de un resultado esperado, el cual trascendía lo real causal y cuya justificación era esencialmente moral.

De esta manera, el acto político se justificaría volviéndose no necesario. Por consiguiente, el poder se ejercería sobre los hombros con la única justificación moral posible: lograr que ellos hagan innecesario el ejercicio de ese poder. Pero, ¿era otro el punto de vista del general Juan Vicente Gómez?

En el plano de las formas sociopolíticas es donde se expresa con mayor vigor, sin embargo, la creatividad intelectual de Simón Bolívar. Su actuación en ese campo conjuga el conocimiento del pensamiento teórico-político fundamental y más avanzado de su tiempo (téngase presente que se trata del siglo XVIII), con una percepción realista del acontecer histórico concreto (por ejemplo, para Simón Bolívar, el pueblo, en el sentido moderno de masas populares, jamás fue una abstracción). Este es un hecho, pero lo es también el que entre ambos polos de la creatividad se situaba una especie de filtro, es decir, la racionalidad ética, esencialmente axiológica: si bien la libertad significaba salir de la opresión, y por lo mismo sustraerse a la arbitrariedad del despotismo absolutista, ella no era un estado que se justificara con su sola existencia. Únicamente adquiriría sentido la libertad en la medida en que condujese hacia una sociedad de hombres felices (recuérdese que Simón Bolívar lo dijo en Angostura: «El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de estabilidad política…»), y la felicidad, por definición, no podía alcanzarse sino en el reino de la virtud —de las virtudes republicanas, en este caso. Es decir, el desenlace natural de la acción política no podría ser sino el logro moral, y la moral sólo podría ser racional.

Esta visión de la sociedad y de la política, arreglada según modelos asentados en la racionalidad de la virtud, así como en la virtud de la razón, imponía, necesariamente, la preeminencia del modelo respecto de la realidad —por lo mismo autorizaba a manipular ésta para hacerla cuadrar con la primera—, pero determinaba también que el criterio de valoración de la acción política concreta no pudiera ser, como he dicho, ni su correspondencia con lo real ni su eficacia —medida igualmente en función de lo real—, sino la capacidad estimada de la acción política de contribuir al logro de la racionalidad perseguida. Es en este contexto lógico como puede entenderse el aval que Simón Bolívar le dio a José Antonio Páez en 1827, y el cual tanta consternación causó a los liberales colombianos: el ejercicio absoluto y discrecional del poder por el llanero (¿en qué podía diferenciarse de aquel contra el cual se había luchado, o del que hacía retroceder espantada la conciencia de Simón Bolívar cuando se le invitaba a practicarlo personalmente para salvar a Colombia?) era en esencia un camino obligado para la razón y, por lo mismo, para la moral. Pero ¿es que, en verdad, no hubo contradicción entre la conciencia que avaló el despotismo de José Antonio Páez y la que dijo sentirse abrumada al consentir ejercerlo en 1828?

Esta relación entre la racionalidad y la moralidad, así como la captación de lo real mediante modelos absolutos, por ser perfectos en su racionalidad y en su moralidad, es lo que hizo a Simón Bolívar esencialmente inhábil para entender, para aprehender, el hecho nacional. Le resultó holgado luchar por la libertad y la felicidad del hombre (su permeabilidad al siglo XIX llegó hasta sustituir hombre por pueblos, pero sólo mediando la abstracción voluntad general), y sobre esta base pudo y supo concebir arquitecturas de la razón y la moral. Pero la nación es de otra naturaleza: es pertenencia, ni siquiera es opción. Es decir, asumir la nación significa adoptar como criterio de lo real algo dado, algo que es perfecto en su génesis aunque sea perfectible en su existencia y que está, por lo mismo, sujeto a una racionalidad propia —del mismo orden de la que rige para las herencias in solidum—, en el cual es la existencia el criterio de lo racional, y no quita el sueño ningún alejamiento respecto de un modelo (para esto pueden construirse explicaciones y teorías). Por eso José Antonio Páez asumió la nación, mientras Simón Bolívar hizo suya la emancipación. Al luchar por ésta, Simón Bolívar suponía que con ella advendría al reino de la razón y de la moral; al asumir la nación, José Antonio Páez permaneció en el ámbito de su razón y de su moral. Por eso, mientras Simón Bolívar fue hombre del siglo XVIII, José Antonio Páez lo fue del XIX.

Lo antes dicho obliga a reflexionar sobre el hecho de que, para una cierta postura histórico-política venezolana, los papeles históricos están asignados de esta manera: Simón Bolívar fue el creador de la independencia, José Antonio Páez el de la nacionalidad. Esta asignación de papeles históricos no luce, de ninguna manera, desprovista de fundamento (tiene además la ventaja de ayudarnos a superar el trauma causado por la negación de El Libertador-padre-creador), aunque se suele abrumar con el peso de la nostalgia-búsqueda de la Gran Colombia, por obra del culto heroico y de una expectativa de unidad latinoamericana.

Y gana solidez esta asignación de papeles históricos si se admite que en la visión política de Simón Bolívar lo determinante fue una perspectiva dieciochesca, en el sentido de considerar —¿vivir?— la lucha por la independencia como un enfrentamiento de grandes fuerzas: la libertad y la tiranía, la independencia y la servidumbre, la justicia y la arbitrariedad, la fraternidad y la desconfianza, cuya concreción ocurría en un plano más alto que el de las circunstancias específicas, ya estuviesen éstas referidas a áreas muy limitadas, ya lo estuviesen en áreas que, aunque extensas, eran siempre y sólo parte de la totalidad. De allí una postura mesiánica que terminaba por desvincularse de lo real inmediato. Por eso Simón Bolívar ha prevalecido como el arquitecto inspirador del deber ser. Por su parte, la actitud de los hombres como José Antonio Páez, aunque se les ha tildado de localistas limitados, era más compatible con el nacionalismo naciente, en el sentido de que en algún grado se correspondía con el contenido de especificidad de tal nacionalismo. De allí la falsedad de la pretendida antinomia entre regionalismo y nacionalismo.

Por eso, también, mueve a risa el ver que algunos intérpretes de la historia de Venezuela, al contraponer a Simón Bolívar y a José Antonio Páez con motivo del destino de Colombia, figuran el enfrentamiento de la persuasión con la fuerza, de la racionalidad con la estupidez, por no decir de la luz con la sombra. Para ello olvidan convenientemente que, como he dicho, en el momento crítico de 1827, Simón Bolívar avaló a José Antonio Páez, y no resignadamente sino dándole ejemplo y consejo para que fuese cada vez más como ya era. Pierden convenientemente de vista, también, y esto es lo más importante, que la formación ideológica de José Antonio Páez no fue, como la de Simón Bolívar, previa a los acontecimientos que compartieron, sino que se produjo en el transcurso de los mismos, y que éstos, si bien nacieron bajo la égida del siglo XVIII, se acomodaron rápidamente al ámbito del nuevo pensamiento en formación, es decir, al del siglo XIX, en el cual la nación se volvió la piedra angular de un edificio sociopolítico que hasta entonces había reposado en Dios, por mediación de su voluntad expresada en el Rey. En suma: Simón Bolívar fue a la lucha para conquistar la independencia y construir la libertad, entendida como apogeo de la racionalidad-moralidad; José Antonio Páez fue a la lucha por motivos que se ignoran, pero salió de ella pertrechado con una terca conciencia nacional.

Ha sido fácil ver en esta actitud de José Antonio Páez una especie de «macro- regionalismo», al pretenderse que él no hacía sino proyectar sobre el país-nación su conciencia, formada a la escala de San Fernando de Apure en 1808, pero ésta es una explicación inspirada por la contraposición arriba indicada, que está dominada también por una atribución incorrecta de la nacionalidad como ámbito de realización del pensamiento de Simón Bolívar.

Simón Bolívar fue, en primer lugar, caraqueño (la dimensión de lo real-racional), y, en segundo lugar, colombiano (la dimensión de lo ideal-racional). Por eso, Colombia fue una república de un solo ciudadano, y por llamarse Simón Bolívar ese ciudadano, la búsqueda constante de Colombia, tan agudamente percibida por Luis Castro Leiva como el drama de la razón política ilustrada de nuestro continente, es, al menos para los venezolanos, uno más de los caminos de retorno a un Bolívar del cual, sin embargo, no hemos salido.

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional