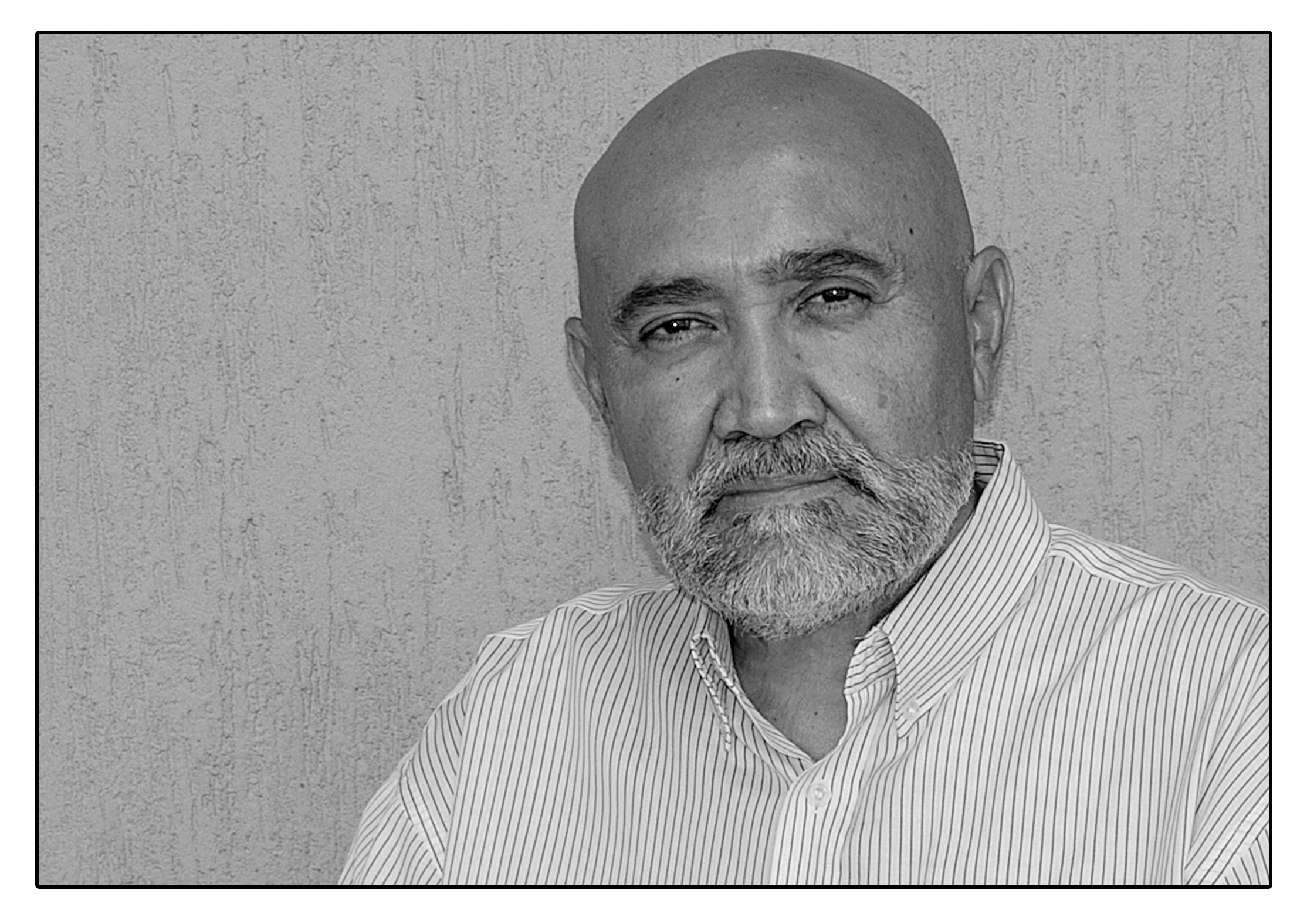

Por RAFAEL SIMÓN HURTADO

Detrás; allí en donde literalmente lo arropaba la sombra del hombre más poderoso del país, entre bastidores, invisible, mudo, confundido con el tinglado de tarimas y escenarios, entre la inflamada vanidad de ministros y la corpulencia de escoltas, se ocultaba quien escribía los discursos al presidente constitucional.

Era un hombre delgado, de altura singular; podría decirse que, a causa de su estatura, parecía que la parte superior de su cuerpo entorpecía los movimientos de su cabeza en relación con sus pies. De ojos pardos, casi amarillos, tenía una mirada de luciérnagas sobre un rostro enmarcado por un cabello encrespado, y en su expresión se mezclaban y confundían la timidez y el apocamiento con la repugnancia y el fastidio por la ignorancia de los otros.

Siempre iba vestido con unos pantalones lánguidos, de tonos grises, y camisas blancas de mangas largas, abotonadas hasta el cuello, que eran cubiertas por un saco de vestir, pero a pesar de su tamaño, lograba mantenerse convenientemente imperceptible de la altivez injustificada en las fotografías de grupos. Era un ser sin adornos ni artificios, a quien no le hacía falta poner en una vitrina sus posesiones y cualidades para sentirse alguien. Ser interlocutor de sus conversaciones era una experiencia un tanto singular, a veces desesperante, pues uno sufría al verlo buscar las palabras sin que pudiera ordenarlas en un discurso coherente. Se llenaba de suspiros ansiosos y fatigosos, por su impotencia de no poder transmitir, con claridad, sus pensamientos. Aun así, hablaba con una extremada ternura, aunque la modestia de sus comentarios parecía esconder a un hombre avergonzado. Por eso había decidido utilizar la escritura para expresarse, pues a través de los signos escritos tenía el tiempo necesario para medir cada palabra, buscar con extrema precisión cada una de ellas y enlazar las ideas.

Luego de varios años de cesantía alguien que conocía su profunda cultura lo recomendó para el puesto de redactor presidencial. Como contumaz lector el único trabajo que había desempeñado hasta entonces había sido el de corrector en una editorial. La convicción que apuntalaba su trabajo era creer que detectar tanto aciertos como fallos en los libros leídos, formaba parte del goce de descubrir las intimidades de escritura que iban en natural proporción a la importancia del autor.

Mediante un acuerdo escrito se había comprometido a escribir las alocuciones del hombre más poderoso del país, sus proclamas, sus disertaciones, y para ello, como parte del contrato, se había obligado a ser la sombra del presidente de la república. Los asesores le habrían dicho al presidente: “Es el hombre indicado no solo por su cultura, sino también por su incuestionable discreción, o cobardía, no sabemos bien”.

Había convenido en no divulgar nada acerca de su trabajo, a morderse los labios hasta sangrar, si fuese necesario, constriñéndose a guardar un silencio parecido a la muerte. “Su invisibilidad, le fue indicado, debe ser completa, excepto en el contrato, en el documento que guardaremos bajo llave”. Una de las cláusulas del acuerdo rezaba: “…para todo efecto de su labor, debe pensar, escribir, y luego callar para siempre”.

Él estaba consciente de que su cargo era una responsabilidad necesaria, pues mandar no dejaba tiempo para escribir. Era señor de esta convicción, aunque sabía que había gente que pensaba que el oficio de escribidor no era sino un trabajo de mercenarios, de pobres desgraciados a los que se explotaban; o, peor aún, putos literarios, seres señalados por la sociedad como inspiradores de la degradación; sin detenerse a pensar, por lo menos un instante, que, para ejercer este oficio, en verdad se necesitaba ser dueño de una especial elocuencia que no todo escritor es capaz de rendir y entregar. Debía observarlo todo, analizarlo todo, y usarlo luego como materia prima de las palabras como si fuesen salidas de la cabeza del presidente. En constante reflexión interior debía ser capaz de intuir cada uno de los pensamientos del líder de la nación, para enfocarlos, con precisión milimétrica, en el análisis de todo hecho que concerniese a los intereses del país. Para ello acompañaba al presidente a todos lados. A los actos oficiales, a las presentaciones públicas, a los mítines políticos, a las ruedas de prensa, y en ellos observaba con detenimiento cada gesto, cada palabra pronunciada, incluso las que habían salido de su propia cabeza y se habían convertido en acto de birlibirloque, en las palabras del otro. Cada movimiento del rostro o de las manos del presidente era registrado por su memoria, para recrearlos luego en la página escrita con el tono, el acento, el ánimo, las buenas intenciones del caudillo. A veces aceptaba alguna sugerencia, pero siempre considerando el carácter y su elaboración estética, más que la verdad de los argumentos.

Para hacer su trabajo, conjuntamente con su buen juicio y el don de la escritura, había sido dotado por los servicios de inteligencia del país de censores y aplicaciones de última tecnología, que le servían para cuantificar la rutina de sus obligaciones. El disfraz, harto conveniente, lo hacía parecer un guardaespaldas y no un secretario de redacción, camuflado con el resto del personal de seguridad. Usaba unas gafas oscuras, que además de encubrir el ámbar penetrante de su mirada, disimulaban múltiples dispositivos de visualización con los que tomaba y enviaba fotos desde sus lentes oscuros. Estos adminículos le permitían, con un leve gesto, activar comandos de voz con los que podía comunicar y recibir mensajes a teléfonos celulares y computadoras, conectados a un micrófono auricular inalámbrico. Y con una discreta pizarra portátil, sensible al tacto, registraba notas breves, mandaba recomendaciones a los asesores y consultaba documentos en la red, todo en prudente secreto. Eran las extensiones de sus sentidos con las que podía ver, oír y transmitir más allá de su propio cuerpo; herramientas tecnológicas con las que los servicios de seguridad garantizaban la “inexistencia” de su Phantomschreiber. Esto último no era una metáfora. El artefacto lo convertía también en un ser invisible, por lo que no podía ser captado ni siquiera por los ojos de las cámaras fotográficas.

La investigación de los organismos de inteligencia le había revelado al presidente que su hombre provenía de una familia adinerada, de apellido Marchandet, cuyo origen se perdía en la mezcla de culturas bretonas y francesas. Una niñez rota paulatinamente por la muerte repentina y trágica de su hermano mayor, el abandono inexplicable de su madre, el trato autoritario y extremadamente controlador de su padre, y la ausencia de tíos y abuelos, hicieron parte de una misma neurosis que configuraron su estado de ánimo. Un profundo sentimiento de inferioridad lo obligaba a depositar en los demás la posesión de la verdad y la sabiduría, que era incapaz de reconocer en sí mismo. Parecía mimetizarse con el entorno, sacrificando hasta sus propias necesidades para no herir a los demás. Se mostraba debilitado en la autoestima, estigmatizado por el abandono, reservado, inseguro, aislado afectivamente, extremadamente nostálgico y sin ningún sentimiento de autonomía. Fue así como encontró en la sumisión al poder la satisfacción de sus necesidades y la calma para sus angustias.

Bajo esta herencia familiar, Sylvio Marchandet había crecido, recibiendo, eso sí, una singular educación en la que encontró refugio. Se licenció en Comunicación Social y en Idiomas, profesión con la que aprendió a comunicarse en los que para él eran cinco lenguas esenciales. Su alemán era puro, francamente aséptico; su francés poseía una delicadeza exquisita; la técnica del inglés era precisa, exacta; el italiano, rezumaba dulzura y melodía, y el castellano, su idioma natal, lo escribía con naturalidad, elegancia y lirismo.

En un discurso sobre el día del idioma puso en boca del presidente: “Las palabras determinan los latidos del corazón, y los latidos del corazón fijan el ritmo y el espíritu del lenguaje”.

Desde pequeño desarrolló un amplio gusto por las artes y un fino y agudo oído para la música, y sus múltiples lecturas lo hicieron poseedor de una instrucción y conocimientos que pudieron haberlo convertido, por sí mismo, en un estadista, un filósofo o un sabio. Su biblioteca personal superaba los 5 mil volúmenes; más de 5 mil libros que, incrustados en unas estanterías de madera, contenían una diversidad bibliográfica solo equiparable a una biblioteca pública. Pródiga, es verdad, en muchos ejemplares de cortesía, y otros sustraídos con sigiloso romanticismo de las librerías, convencido como estaba de que robar libros era el delito más hermoso del mundo. Aquellos anaqueles también abarcaban documentos, cartas, diarios, mapamundis, planos de batallas, memorias, biografías, ensayos, monografías, guiones, tesis, materiales académicos de distintas disciplinas, propósitos de leyes, constituciones e, incluso, misivas de amor, de amores propios, que nunca llegaron a conocer la mirada de sus destinatarias por su vocación tímida y una afición escrupulosa a la constante corrección de sus manuscritos. Durante toda su vida se sumergió en esos volúmenes para descubrir las interioridades de un saber con el que podía solazarse en la interpretación libre de la política, la ciencia y la religión.

Leyó con apasionada voracidad, en edad temprana, a Montesquieu, a quien admiró en la lectura y relectura del pensador rebelde que él mismo quería ser, capaz de huir de la rigidez y resuelto a responder con naturalidad a sus pasiones y deseos de libertad. Se encontró en la escritura de Jean-Jacques Rousseau y François Marie Arouet. A Rousseau le arrebató la concepción de la escritura como una técnica vicaria del habla, y de Voltaire tomó aquello de que “la escritura es como la pintura de la voz”. También se aproximó a Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, del que aprendió muy bien cómo la buena escritura puede lograr con un solo trazo ser fiel al objeto que evoca; y de John Locke, el antidogmático científico inglés, se instruyó en que lo que se escribe no es recipiente vacío en donde se vierte el contenido del pensamiento. A Alexander von Humboldt le ofrendaba una gran devoción; sobre todo al aventurero ilustrado que enfrentó con valor la geografía desconocida de un continente. De él absorbió su pensamiento nómada, la escritura errabunda en el movimiento perpetuo en la geografía de sus manos.

De los pensadores antiguos lo deslumbró el concepto de virtud expresado por Sócrates, y gracias a ese deslumbramiento, valoró a profundidad, no coincidiendo siempre con él, a Marx, a quien de todas maneras reprochó la calificación que hizo de Dios como un ente quimérico. Se introdujo en la filosofía griega y en la teología medieval, y detestó horrorizado aquella rudimentaria cosmología del Medioevo que Dante Alighieri describió en las imágenes de La Divina Comedia. Lo conmovió el pesimismo luterano, cuestionado por la física de Galileo; y gozó con misticismo la revolución creada por Copérnico, que colocaba al hombre que él era, una piedra minúscula y angustiosa, en el torbellino de una idea que cada día lo agobiaba.

En su peregrinar por los libros, a los 21 años de edad, sufrió una revelación: quería ser autor. Un poeta capaz de construir los versos más sublimes y estéticos, o escribir historias de ficción con las cuales explicar el vicio y la violencia de la humanidad. Quería ser guionista de cine o de teatro, para convertirse en un demiurgo de las tablas o la pantalla; o dedicarse a la escritura de ensayos, para ofrecer a los hombres la posibilidad de hacerles germinar el poder de pensar. Para ello se introdujo en las páginas de Mijaíl Bajtín. En su escritura se topó con el autor hecho voz enmascarada y oído polifónico en diálogo cronotopizado. Examinó a Michel Eyquem, señor de Montaigne y a su arte de escribir ensayos tomando ideas en préstamo. “Con tantas cosas que tomar prestadas, leyó en uno de los libros, me siento feliz si puedo robar algo, modificarlo y disfrazarlo para un nuevo fin”.

Gracias a Roland Barthes analizó “la muerte del autor”, y con él declaró que la palabra es la única forma en que la vida nunca muere. Y, por supuesto, leyó a Michel Foucault, sobre todo a Foucault, a quien contrarió en la idea de que el autor es “el lugar originario de la escritura”.

Pero Sylvio Marchandet adolecía de un inexplicable temor: decir mal lo que otros ya habían dicho mejor.

Esta aprehensión se ramificó en miedos viscerales. Se obsesionó con la pedantería que significaba remitir, a través de citas o paráfrasis, a autores en los que había inspirado su pensamiento; comenzó a sentir disgusto por los escritores que solo perseguían la celebridad y la gloria por un trabajo que no debía tener otra recompensa que el placer, y empezó a dudar de su memoria y de su capacidad para ahondar lenta y profundamente en los asuntos que lo implicaban emocionalmente. Se sentía harto del endiosamiento de los autores consagrados. Si fuese por él, patrocinaría la publicación de libros anónimos, que fuesen capaces de sostener su fama solo por su contenido. “Menos nombres y más obra; eso me gustaría”, pensó.

El desapego y la falta de deseo por interiorizar en su sobre poblado mundo interior le nublaron el intelecto. Sufrió y se afligió mucho. Y a pesar de su increíble lucidez, en un extraño caso de conciencia, comenzó a padecer de manías, trastornos y excentricidades. Después de un largo período de zozobra emocional, que lo hizo rehuir de la idea de convertirse en autor por sí mismo, decidió reconsiderar su decisión y abandonar su deseo de juzgarse un creador, trasfigurando su propósito original en un acto de plagio invertido. Luego de meditarlo detenidamente, comprendió que su talento solo era posible si se lo adjudicaba a otro.

Este período de reflexión le permitió descubrir, conmoverse y consolarse por la sospecha de que William Shakespeare, en verdad no era William Shakespeare, sino otro poeta y dramaturgo inglés, un noble, quizá, que se vio obligado a reprimir su amor por la literatura por temor a que la realeza le cancelara su renta anual por dedicarse a un trabajo considerado como indigno para un lord.

En todo caso, a él no le interesaban el dinero ni el reconocimiento ajeno, sino la creación. En ese mismo tiempo también leyó a Rafael Bolívar Coronado, un escritor venezolano cuya audacia lo había llevado a fingir escritos propios como si fuesen de escritores latinoamericanos reconocidos.

Animado por todas estas coincidencias y simultaneidades históricas, Marchandet comenzó a escribir artículos periodísticos, crónicas literarias, poesías, guiones de teatro, libros de cuentos y novelas enteras, pero a diferencia de Bolívar Coronado, usó nombres de autores inexistentes que su imaginación manufacturaba, manteniendo en un gran acto de autoficción sus obras inéditas.

Un pensamiento lo mortificaba: “¿Hasta qué punto es legítimo presentar el trabajo de uno mismo como si lo hubiera escrito otra persona, aunque esa persona no exista? ¿No es eso un timo al lector, y, sobre todo, a sí mismo? ¿Puede haber verdad en un escritor apócrifo que hace célebres a autores incorpóreos a costa de la negación de su propio talento?”. No era ni modestia extrema, ni vergüenza. Para poder sobrevivir a la herida de una inseguridad absoluta, Marchandet debió recurrir a una disociación. Necesitaba la mirada y la aprobación de alguien más, sin importar que el reconocimiento —o la crítica— le llegasen por persona interpuesta. Él solamente precisaba ser leído, para sentirse visible. Era el anonimato como una forma de expresión que lo protegía de sus inseguridades, permitiéndole escribir en confianza y con absoluta franqueza y libertad. Era como una fotografía que, para alcanzar la imagen plena, debía invertir los claros y los oscuros del negativo. Por eso, cuando fue contratado para escribir los discursos del presidente, sintió haber alcanzado su mayor logro, el clímax de sus aspiraciones, la cumbre más alta de quien escribe oculto tras el rostro de otro. Escalaba la cima propuesta como un desafío.

Como Ghostwriter debía ser más que un simple conocedor del lenguaje que colocaba en palabras escritas las ideas del personaje de vida pública más importante del país. Además de ser muy buen escritor, el oficio le exigía pensar, sentir y prever lo que el líder quería decir; entender su tono interior. Debía evitar que las palabras desbordasen las intenciones del orador. Debía ser comedido en su cultura, atento en su memoria y prudente en el conocimiento, cualquiera que fuese el tema. Había algo esencial en su condición de escribidor: “Un público que escucha un discurso y uno que lo lee son dos instancias distintas de un objetivo afín”. De allí que debía convertirse no solo en la voz, con sus mismos dejos y expresiones idiomáticas, el mismo acento particular con el que hablaba, sino también en el mismo cerebro del otro, hasta llegar a pensar las veinticuatro horas del día en lo que el otro probablemente haría; y sin caer nunca-nunca, eso sí, en la tentación de reclamar autorías.

Todos los créditos y los honores debían llevárselos el líder. Si por algún impulso o error dejaba de ser anónimo, fracasaba el ardid, pues la estratagema consistía en que el presidente quedara como único autor de las palabras escritas, apropiándose, incluso, de la fama. Para Marchandet, su vanidad personal estaba absolutamente relegada. Sabía que los Kundenspezifische autoren, como los buenos amantes, nunca debían hablar de los discursos que habían creado. Para él esto no significaba ningún esfuerzo. Por el contrario, era su mayor momento de expresión y triunfo, su mayor minuto de excitación, de placer intenso, su orgasmo. Así podía contemplar a la humanidad al trasluz, deteniéndose en los pequeños fuegos de las historias humanas, pero como un simple espectador. Ya lo había hecho antes, muchas veces, escribiendo novelas de suspenso, ficciones históricas, cuentos de misterio o de terror, siendo el fantasma literario de otros escritores fantasmas, que, saturados de trabajo, le habían rogado su ayuda. También había sido hacedor de frases o interpolador de pensamientos de grandes personajes de la historia en las palabras de fin de curso de sus profesores en la universidad. En una pequeña agencia de publicidad había redactado eslóganes publicitarios, y como cronista a destajo compuso cartas de amor para amantes iletrados que eran incapaces de expresar por escrito la autenticidad de sus sentimientos.

En ocasiones Marchandet recordaba con nostalgia la relación de escritura y amor que había mantenido con aquella dama con la que descubrió los secretos del Kama Sutra. Audaz y voluntariosa, luego de un viaje por tierras de la India, la dama deseaba contar sus aventuras en un libro autobiográfico. Alquiló la pluma de Sylvio, y quiso compartir con él, además de sus experiencias de vida, su devoción por el sexo. La timidez de su escritura se sobrepuso por única vez, con valor suficiente, para saber lo que era el arte de amar sin sentirse un pecador.

En un momento de confidencia personal se preguntó a sí mismo: “¿Firmarías alguno de los libros que escribiste como escritor fantasma?”. “No”, se respondió. “Es como si necesitara de un programa de protección de testigos para operar resguardando mi seguridad”.

Escribir para el presidente en las condiciones que se le habían impuesto, le ofrecían dos o tres ventajas a su condición, además de la libertad, y quizás la irresponsabilidad del anonimato. Una era la posibilidad de influir con su pensamiento en decisiones trascendentales para los habitantes de su nación y del mundo; la otra, la de extenderse, incansablemente, en los largos textos que se derramaban, bien atados por puntos y comas, a través de los seres que habitaban en su memoria de lector. Y en lo más hondo de su existencia, en lo más recóndito de su condición humana, como una reprimida y hasta renegada dosis de inmodestia, había un pensamiento recurrente que le alentaba la mueca sardónica de quien se relame de gusto al imaginar la duda y el recelo de quienes sospechaban que el presidente recurría a los servicios de un escritor sombra, pero sin poder confirmarlo.

Desarrolló un estilo presidencial propio, inventando una voz a partir de la decodificación de la voz del otro, imitándola a la perfección. Escribía en un castellano puro, con técnica precisa, y una delicadeza exquisita que aportaba lirismo al mensaje político. Y cuando lo consideraba necesario, se valía del recurso de alardear con expresiones escritas en otros idiomas. Elegía cada palabra, ordenándolas en un discurso coherente y proporcionado que pudiera ser pronunciado con ternura, verdad, sabiduría y modestia. Sin excederse, en los puntos y seguido, colocaba en boca del mandatario el suspiro ansioso de quien comunicaba las angustias de un ciudadano como un elector más.

Escribía trece discursos en una semana común; dos diarios, con agendas que empezaban a las 5 de la mañana y terminaban pasadas la medianoche. No discutía el contenido y la forma de un texto con nadie, con lo que evitaba el engorroso trabajo de interpretar el pensamiento de los asesores: cancerberos con veleidades de escribas; y para su fortuna, el hombre para quien escribía no se interesaba en cuestiones de estilo ni tenía interés en figurar, publicar o hacerse conocido como un escritor.

Marchandet se hizo experto en temas tan opuestos como economía y religión. Escribió con profundidad y sapiencia sobre educación, salud y seguridad. Trató con reflexión y juicio la diplomacia y las relaciones internacionales, llegando a interpelar con magnanimidad a los países destinatarios de los discursos pronunciados en los podios de organismos internacionales; y si lo invadía la duda sobre alguna palabra, escarbaba en su tablet el significado mediante una aplicación que lo remitía, a través del laberinto de la red, hasta la sede misma de la Real Academia de la Lengua Española, en el número 4 de la calle Felipe IV.

Un suceso curioso e inusual vino a sublimar, aún más, el celebrante delirio cotidiano de su oficio de escribir. La firma de un tratado de intercambio comercial debía producir el encuentro de los dos presidentes más importantes de la región. La reunión tendría repercusiones continentales, por lo que se preparó para el compromiso como buena sombra tutelar. Él sabía muy bien que la palabra —la buena palabra— era definitiva a la hora de gobernar. Para lo que no estaba preparado era para la solicitud —la orden más bien— que le fue impuesta por el propio presidente para que redactara las ponencias de ¡ambos mandatarios! El acuerdo tenía que ver con la necesidad de que los dos mensajes, aunque escritos con estilos y contenidos diferentes, confluyeran en el mismo delta de las propuestas. Una cuestión de interés político.

Advertido de la agenda que los dos hombres debían cumplir, visitas oficiales a grupos de empresarios, y a institutos de comercio exterior, comité de negocios, reuniones con banqueros, intercambio de trabajo diplomático y conversaciones sobre políticas culturales y la repercusión de todos estos temas en beneficio de otras actividades, el pronunciamiento de los discursos oficiales se convirtió en una tarea agobiante. Supuso un rango de responsabilidad que lo hizo padecer de severos dolores intestinales, y aunque escribir se convertía para él en un acto de meditación y oración, había momentos en que el corazón le latía tan fuerte que debía poner su mano sobre el pecho para apaciguarlo. “La íntima emoción del pensamiento convertido en escritura”, pensó.

Pero esto no lo detuvo. Escribió día y noche, mientras duraron las reuniones. Como un copista medieval, sentado ante su atril de escritura electrónica, procesó datos para convertirlos en información conveniente y útil; transcribió línea por línea, con vocación amanuense, hasta que se le cansó la vista, le dolió la espalda y se le comprimió el pecho y el estómago, en un auténtico suplicio del cuerpo. Con paciencia, luchó con las palabras y las frases. Emborronaba, tachaba y corregía las cuartillas iluminadas en la pantalla de la computadora y entintadas en el papel, usando sus infinitos recursos no solo para huir de la monotonía y pobreza de vocabulario, sino para alcanzar dos discursos distintos en estilo y contenido, pero iguales en precisión, elegancia, claridad y armonía.

Se levantaba de la silla únicamente para ir al baño, luego de pasar largas horas reelaborando cinco o seis veces una simple página. A veces se sentía cansado, pero escribir era mucho más poderoso. Bastaba un instante, una hendija, para que todo se iluminara y retornara la bendición. Sentía que con su trabajo elogiaba a Dios, procuraba placer a los ángeles y convertía a pecadores en hombres justos. Escribía con representaciones gráficas sin sonido, pero de donde surgían pensamientos ruidosos e ideas dotadas de estruendo, que engrandecían con cada aseveración y autoridad de escritura, los textos presidenciales. Aquellos escritos pretendían confirmar la verdad revelada, fundirse en realidades trascendentes. Asumía la reflexión que le había sido encomendada en el espacio donde el pensador que era, indagaba hasta descubrir la posibilidad de nuevos escenarios. Escribía sobre lo que había vivido, atravesando las fronteras en las que sentir y pensar se fundían en una misma sensación. Como si la escritura fuese una mezcla de devoción sagrada y mentalidad de esclavo, de monaco certosino y de nègre littéraire.

Después de dos semanas, logró salir con vida de aquel laberinto. Si hubiese estado en un monasterio de la Edad Media, copiando manuscritos como escriba monástico, hubiese escapado con la espalda deformada, la vista degradada y el estómago estragado por los incontables tragos de café. Pero se sentía orgulloso; más bien, erguido de estimación propia, con la arrogancia de quien se sabe capaz de modificar la realidad con las palabras. ¡Y de qué manera!

Los discursos elaborados fueron relámpagos de lucidez que invitaron a la reflexión de los presentes en los encuentros y de los medios de comunicación.

Fue capaz de armar dos relatos en equilibrio. Ambos mandatarios leyeron sus discursos con complicidad tal, que se diría que además los ensayaron. No hubo sentido competitivo en aquellas palabras, ni disputas, ni rivalidades, sino el acomodo necesario para completar los significados del otro. Como si ellos fuesen en verdad los autores, se mantuvieron comedidos y considerados al ritmo, a las cadencias, a los virajes, a las gradaciones. En una armoniosa sucesión semántica, fueron y vinieron desde los lugares más esperados hasta los más sorprendentes, plenos de tensiones, de balances, de comedimientos y de libertades.

Para Sylvio esto supuso poner de relieve su genialidad de escritor, su capacidad para la observación detenida y el conocimiento de la vida de ambos países… y de ambos personajes. También la inteligencia suficiente para ver más allá de la escena de la actualidad, penetrando la rutina de lo cotidiano y reflejando los destellos del universo entero. Eso sí, el esfuerzo de escritura no constituyó un entretenimiento banal, sino un ejercicio de creación doloroso, aunque liberador. La experiencia, sublime para él, no lo preparó para lo que vendría después.

El presidente había sido invitado para hablar sobre la guerra ante un foro de líderes mundiales. Debía escribir una intervención que no podría exceder los treinta minutos, y su contenido tenía que ser lo suficientemente contundente para no defraudar las expectativas. Al momento que le fueron impartidas las instrucciones, Sylvio Marchandet tuvo un extraño pensamiento: “Todos quieren ser yo, incluso el presidente. Todos desean el don, políticamente sagrado, de convertir los pensamientos en palabras inteligentes”.

Sentado ante la computadora experimentó esta vez nuevos niveles de presión, poder y encanto. Al contacto con las teclas, la sensación táctil y la respuesta auditiva del leve tableteo, lo hizo pensar en la cuota de confianza que se le otorgaba y que implicaba darle una autoridad sustancial a todo lo que salía de su cabeza. Recordó el secreto de aquella técnica que había ideado para proyectar en sí mismo la confianza suficiente de la efectividad de sus palabras ante el auditorio, aunque él mismo nunca hubiese pisado uno, al menos como orador. Solía imaginar a los asistentes, sentados, diminutos y vulnerables, literalmente desnudos por la fuerza de sus argumentos.

¡Entonces sus ojos amarillos relampaguearon, por primera vez de vanidad, y por su cabeza desfilaron las imágenes de la intervención presidencial! Imaginó al presidente, montado en el podio del mundo. Con airosa cabeza, y enérgica nariz, blandiendo los brazos largos desde el cuerpo esbelto, como quien dirige con sus manos la extravagante jactancia de lo escrito en el papel. Fantaseó sobre los elogios que recibiría la intervención presidencial. La repercusión en los medios de comunicación que se referirían a aquel acto como un trabajo de la agudeza, la viva percepción de una mente brillante, que haciendo frente a la violencia de la guerra, hizo un análisis sincero y sin tretas. Escuchó con claridad el ruido ensordecedor en las redes sociales.

La renegada dosis de inmodestia que hasta ahora había ocultado, dio paso al libre ejercicio de sus disimuladas obsesiones. El exceso anónimo de pasado comenzó a brotar detrás de lo que hasta ahora había sido una impostura. Mientras escribía, de tanto en tanto, hacía una pausa en la escritura para calcular las aprobaciones y los aplausos. Este pensamiento lo hizo sentir conciencia de sí mismo. Nunca como ahora se había detenido a pensar en el uso de sus capacidades propias, en los beneficios que podrían otorgarle la ejecución de sus propios méritos.

Ahora, cuando por un segundo había alcanzado el discernimiento para reconocerse detrás de los discursos que habían sido admirados hasta por el mismísimo Papa, comprendía el poder de sus palabras. En ese justo instante sufrió una transmutación. La mente lúcida, que se había ofrecido en sacrificio para iluminar el vacío de otras mentes, por un minuto, como en un espejo, se miró reflejada en la soledad del podio, alterando su cuerpo y sus gestos. Abandonaba al escritor invisible, dejaba de sentirse anónimo, sufría la transformación de la exhibición impúdica, mediante el gesto egocéntrico, megalómano, de quien rompe el pacto con la humildad, para sentirse alzado por los aires del líder en el poder. No sin asombro propio, por cierto, pues desprenderse de la piel de “Sylvio Marchandet” representaba arrancarse la penumbra espesa de una obstinada silueta. Dejar atrás, de golpe, el mundo que había cruzado a hurtadillas, el que le había reprochado la osadía de existir en vano, para fascinarse libremente de la nueva conciencia que lo elevaba por encima del podio.

Sylvio Marchandet pasó, en un rapto tan intenso que lo privó de sus sentidos, de emociones tan extremas como la ambición y la vanidad, la sed de poder absoluto y el optimismo, el cálculo y la frialdad, el exhibicionismo y la mordacidad, la frivolidad y el control; a la disimulación, el fingimiento, la inseguridad, la impostura, la distancia, la superficialidad, la falacia, la trampa, la mentira, ¡la traición! Allí mismo comprendió su fugacidad, la arrogancia fantasma del escritor invisible.

Durante esas noches de preparación de los discursos, en las pocas horas de sueño, fue invadido, mientras dormía, por fantasías que se repetían, a veces como pesadillas, a veces como imágenes apacibles. Una noche soñó su metamorfosis en una página en blanco, en cuyo rectángulo se aposentaban el rastro de insectos, como hileras de manchas, puntos y garabatos. Un entomólogo que leía los apuntes, actuando como un sicario, aplastaba sobre la página, las manchas sin significados, como si buscara en la escritura el rastro criminal que se había escapado del laboratorio del folio de la pantalla. Marchandet no podía vislumbrar el motivo de este sueño, pues era incapaz de penetrar la huella de aquellos bichos que poblaban la selva en miniatura de las anotaciones. Las sinuosidades de las larvas, como lengua árabe, contrastaban con el centenar de contornos estilizados de las mantis religiosas que colgaban entre las ramas de un árbol de escritura china.

Otra noche se soñó flotando en el agua, en un infinito océano de agua, sobre cuya lámina azul escribía, nadando incansablemente sin dejar huella. Otra noche tuvo un sueño nuevo. Soñó con el beso de una de sus amantes secretas. Un esbozo de beso, cercano a un polvo de sombra. Con una promesa en los labios y una pregunta suya en la boca, pero sin tocarse de verdad, él le preguntó: “¿No me vas a dar las llaves? “¿Para qué?, dijo ella, los exspiravit pueden traspasar las puertas”.

Cuando despertó tuvo la sensación de haber perdido todas las facultades de movimiento y habla, y se limitaba a fijar la mirada en el titilar del cursor en la pantalla de la computadora. Se vio a sí mismo como una forma nebulosa, inmaterial, que flotaba en los contornos indefinidos de un cuerpo. Sintió el dolor fantasma de los miembros amputados. Primero había desaparecido la mano derecha, y el resto de ese brazo, que pudo disimular durante un tiempo con las mangas largas del saco de vestir. Luego se desvaneció su pierna izquierda. La luz de la pantalla de la computadora pasaba a través de su cuerpo, y la distorsión que se reflejaba en los objetos del otro lado, lo encontraba con la mirada fija en una ventana, como quien espera una idea genial.

Del miedo pasó a la tristeza, y de la tristeza al temor de la muerte. Después de las piernas y las manos, se esfumaron la boca y los oídos. Aunque seguía recibiendo mensajes de los miembros perdidos, no podía ver ni siquiera los ojos con los que miraba. Pero podía mover objetos con la visión de sus manos, oír sonidos con los oídos desaparecidos, oler aromas con una nariz evaporada, y en una especie de nebulosa, ver cómo los objetos a su alrededor también se convertían en espectros.

Disminuyó la temperatura de su cuerpo, adoptando los olores de los espacios cerrados, y aunque se desplazaba con precaución para no alertar su presencia con ruidos, se ponía en evidencia por las torpezas en la redacción. Su tono se volvió áspero, cavernoso, fundido con una escritura imperfecta, anárquica, irreconocible. Se había trastocado de ángel de la guarda, en su propio demonio. Ponía una letra, dos más, y una gota de sudor corría por el rostro de vidrio del cancel del computador. En ese estado que no es el de la intimidad de ningún secreto, sino la inequívoca sensación de la clausura, del destierro, había comenzado a desesperarse por volver a encarnar un ser real, respirando con fatiga su invisibilidad.

“Nada puedo argüir. Me he hecho igual al que intenté. Sé que nada me justifica, ni el murmullo en el que merodeo, ni la conspiración ciega que ahora soy. Otro mira por mis ojos, porque mi alma, finalmente como un fantasma, tiene a quien firma mis escritos como dueño. Pero ahora él fracasa en el enervamiento del oficio diario, pues no sabe qué hacer con tantos estilos de escritura”.

Los servicios de inteligencia, por orden presidencial, detuvieron al escritor fantasma, al Doppelgänger, bajo la acusación de violación de contrato. El centellazo de reconocimiento público había hecho visible su culpabilidad.

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional