Por ANTONIO LÓPEZ ORTEGA

Sentido de la Vista:

Si en un plano físico, por ojo se entiende el punto preciso donde el manantial aflora en la superficie terrestre; en un plano humano podríamos decir que el ojo es el punto donde el alma aflora a la superficie de lo que entendemos como realidad cognoscitiva. La mirada penetrante, exploradora, inquisitiva, paralizante, de Juan Sánchez Peláez era una de sus armas mayores. Si bien su visión de las personas no estaba exenta de timidez, en el momento del careo, del tête-à-tête, era capaz de desnudar a su interlocutor hasta los tuétanos. Los ojos de Juan eran quizás demasiado grandes para las órbitas que los contenían. De allí la sensación permanente de que su cuerpo los iba a expulsar en cualquier momento, o de que una pulsión orgánica, de origen desconocido, quería derramarse sobre lo extraño, sobre lo que estaba más allá de su corporeidad. Ojos siempre abiertos, ligeramente lacrimosos, que casi nunca pestañeaban, que se quedaban quietos frente al objeto o frente a la presa. Ojos de serpiente, ciertamente no amenazantes, pero sí devoradores de sentido. La vista quiere entender al mundo en una especie de acto de deglución que reanima a la vida misma.

Por extrema que haya podido ser su mirada, por excesiva y no claudicante, en un punto dado de ese recorrido se convertía en sobremirada, esto es, en conciencia del propio ejercicio de ver, en puro deleite visual. ¿No es en parte ésta la condición del voyeur? La realidad según nuestro entrañable poeta comienza por la imagen y no por las palabras, que más bien la atisban o la descifran. Si en el Génesis bíblico, nada existía antes de Dios; en la poética de Sánchez Peláez, nada existe antes de la imagen: y las palabras tienen el encargo de adivinarla.

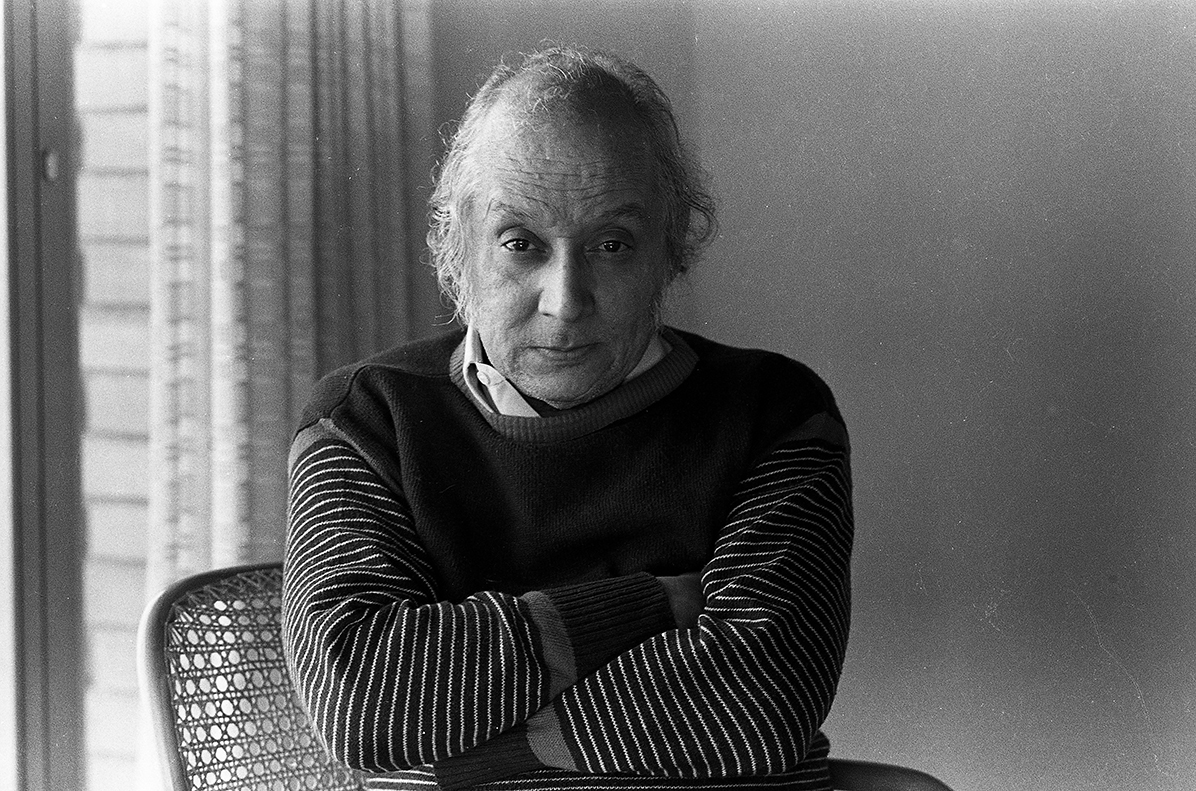

Ojos de agua, manantial vivo. Mirada señera, fija, como la que atrapó el fotógrafo Vasco Szinetar: Juan de brazos cruzados, en un retrato ya muy difundido. Mirada abierta, nuevamente inquisidora desde esa cabeza quieta y despeinada, pero a la vez el cuerpo amarrado entre los brazos, como retenido, para que no se vaya detrás de la inquisición visual y pueda preservar un mínimo de integridad. Derramarse del todo en el objeto del deseo, hacer suya la presa, podía comprometer el principio mismo de individuación.

Sentido del Oído:

La escucha de Juan, su ejercicio de interlocución, era de las ceremonias más agudas. Visitarlo en el patio de su altamirana quinta ‘Ramyrtenar’ o en su apartamento de Las Palmas era un rito de escucha y de diálogo verdadero, vertical. Entrar en materia con él era entrar en profundidades. No se salía inmune de ese diálogo, no se salía sin que ciertas palabras, consejas o juicios removieran el espíritu hasta su base misma. Visitarlo no era un ejercicio de iniciados sino una verdadera prueba de vida. De allí que hubiese que escoger con tino las horas, los momentos y los pretextos de esos encuentros. La cotidianidad quedaba por de pronto suspendida y un espacio abismal se abría entre los seres como una prueba de fuerza. Si la vida no es un insondable e infinito misterio, ¿entonces qué otra cosa es? Esta noción parecía ser el punto de partida de cualquier acercamiento o conversación con Juan Sánchez Peláez, y quien no lo entendiera así perdía su tiempo con el poeta.

La escucha se hizo dificultosa con los años y en los últimos tiempos había que sentarse a su diestra o siniestra –no recuerdo ya cuál– para que el poeta pudiera oír bien a su interlocutor. Se me antoja que esa sordera era hasta cierto punto selectiva y que sabiamente le permitía prescindir de los falsos discursos o posturas. En una conversación dada, entre cuatro o cinco, Juan podía terciar con absoluta propiedad en el diálogo de los más distantes como una manera de obviar el diálogo más cercano. Aunque aparentemente maltrechas, sus orejas se orientaban como antenas satelitales y eran capaces de rastrear siempre el sentido medular de las cosas.

Antes de escribir sus versos, Juan los susurraba, se los recitaba a sí mismo como una música quieta. Era un procedimiento extraño, original, que lo emparentaba con toda una generación de poetas. Pude presenciar alguna vez una escena milagrosa en el patio trasero de la quinta ‘Ramyrtenar’: una conversación sobre poesía entre el chileno Gonzalo Rojas y nuestro Juan Sánchez Peláez. Si bien en el diálogo vivo fluían la memoria, los recuerdos de ‘Mandrágora’, el recuento de los amigos comunes y una que otra secuencia llena de cómplice humor, a la hora de valorar libros o de recitar versos todo era oído. Eran poetas musicales, para los cuales el sonido antecedía a la escritura. Más de una vez le escuché decir a Juan que los poetas se dividían entre los que tenían oído y los que no lo tenían. Una confesión en la intimidad de una conversación, a la hora de recorrer obras mayores o de reconocer escritores emergentes, podía ser: “El problema de fulano es que no tiene oído”, y ya esa sentencia era como una condena definitiva.

Debo revelar ahora que en la última visita que le hice en vida –Juan convaleciente en una bata de anchos bolsillos, Juan sentado en una poltrona donde incidía la luz de la tarde–, mientras Malena se alejaba para traernos agua, café, galletitas de avena, algún recorte de prensa o algún libro, el poeta me recitó como susurrando, pero sin trastabillar ni por un segundo, su texto “Si como es la Sentencia”, que él sabía era uno de mis poemas de cabecera. En los últimos recitales o lecturas que ofreció, cuando encarecidamente le pedía que lo incluyera en su listado, él me regalaba una sonrisa misteriosa, como intrigante, celebrando esa fidelidad, pero reservándose el azar de sus lecturas. Los segundos que me dedicó aquella para mí última tarde de presencia, recitando un poema de mi predilección, para cerrar luego con la frase “¿este es el que te gusta, no?”, condensaba años de espera y le daban un sentido único a las postergaciones anteriores. Ese poema recitado también fue puro sonido, pura melodía, pura cadencia, y también, debo reconocerlo, quizás el mejor regalo que como escritor se me ha hecho en vida. El poeta me recitaba uno de sus poemas mayores como un testamento personal, claramente dirigido, y esa escucha permanece en mi memoria como un punto de incandescencia, como si ese legado fuera inmerecido.

De todos los sonidos que deben asociarse a la figura de Juan, quizás las ranitas nocturnas del patio boscoso de ‘Ramyrtenar’ sea uno de los más perdurables. Ese espacio estrecho con cuatro poltronas reclinadas de cuero y una mesita de madera, ese instante de frescor caraqueño, contuvo al poeta por muchos años. Era allí donde recibía sus visitas, donde oía a los poetas jóvenes, donde podía compartir con amigos un trago de buen escocés que sólo Malena sabía preparar con proporciones secretas de licor, hielo y agua. El trasfondo de toda ceremonia o rito de encuentro eran las ranitas con su sonido de flauta apagada, especies de señuelo –vengo a reconocer ahora– que encarnaban la nocturnidad de Juan, que proyectaban la particular constelación de su espíritu. A falta de estrellas, en un rincón de poca luz, buenas son las ranitas. La circunstancia sonora antes que la circunstancia visual.

Sentido del Gusto:

De todos los elementos orgánicos que pueden intervenir en el gusto, de Juan habría que rescatar sus labios, y más precisamente su labio inferior. Labio carnoso, sin estrías ni arrugas; labio de adolescente, permanentemente ensalivado, como si un esmalte transparente le asegurara brillo eterno. El fulgor de sus ojos encontraba un eco remoto en sus labios, un principio de continuidad. En definitiva, dos aberturas: una primera por la que se devora al mundo y una segunda por la que volvemos al mundo.

Hombre de poco comer, o de comer caprichoso, es difícil recordar a Juan mascando con devoción. Animal aéreo por excelencia, su alimento era el aire mismo, que paladeaba como su único nutriente. Alimentarse era para él un acto inconsciente, un accidente. Si el gusto no tenía una dimensión orgánica, al menos sí tenía una dimensión estética: gusto por las imágenes, por las premoniciones, por el misterio, por el deseo, por lo carnal, por la condición femenina que está en el origen de la vida misma.

Sentido del Tacto:

El tacto en Juan eran sus manos, sus manos de dedos alargados, de uñas perfectas. Manos virginales, podría decirse, que escondían la línea de la vida y no mostraban pliegues ni arrugas. Dedos carnosos –pálpitos de la sangre– que no arrojaban huellas: pulgares e índices sin señas de identidad. Sus manos eran el principio de la conectividad. Caminar con Juan, por ejemplo, significaba dar tres pasos y luego detenerse para respirar o para recordar algo. En esa suspensión instantánea de la caminata, su manera de hacerse acompañar por el interlocutor de turno era sujetarlo por el brazo, como reteniéndolo o haciéndolo cómplice de sus propios pensamientos. El tacto, en verdad, era una posibilidad de compañía.

Otro gesto perdurable era el de levantar el dedo índice en algún momento de énfasis, nunca de manera imperativa pero siempre en posesión de una verdad que ya parecía definitiva. Fin de la discusión o atisbo de la mejor resolución para un momento de duda o perplejidad. Enemigo de las sentencias terminales, las opiniones de Juan, los versos que citaba, los recuerdos que evocaba, el dolor frente a la circunstancia ajena, eran siempre ensayos que merecían mayor redondez pero que él prefería mantener en un terreno de duda, donde obviamente se sentía más cómodo.

Un último gesto que también han recogido algunas fotografías era el de llevarse ambas manos a la cabeza, como quien se aplasta los cabellos laterales en un ejercicio inútil. Más de una vez, frente a visitas inesperadas, sobre todo femeninas, lo vi recogerse el alboroto de esos cabellos largos para quedar más despeinado aún. Lo hacía frente a un espejo invisible, como de crío regañado, y era sólo su memoria la que preservaba ese acto ya inconsciente.

Sentido del Olfato

Quizás el más atrofiado en el caso de Juan y en el de muchos de nosotros. Olfato agudo no, pero sí respiración profunda, en la que se involucraba todo el cuerpo. El poeta tenía momentos reales, que no metafóricos, de profunda inspiración. Una toma de aire que no dejaba nada para los demás. Pero si el olfato no fue orgánico, al menos sí lo fueron las maneras, los modos, los hábitos. La capacidad perceptiva del poeta era adivinatoria, qué duda cabe, y siempre se adelantaba a los hechos, a los accidentes. Veía venir las cosas, buenas y malas, y se protegía a su manera. Sus palabras eran talismanes sonoros, pero es muy probable que en el proceso de la escritura también las oliera: su esencia primera, su fragancia, acaso su sexo. Intuición en vez de olfato, intuición como un sexto sentido, justo lo que se necesita para develar el misterio: la operación poética no se cumple sin el aliento de los dioses.