Por LUIS BARRAGÁN*

Los hemerógrafos que sobreviven al desmán generalizado de los archivos y a la desactualización digital que nos castiga, pueden dar cuenta de una tendencia, por entonces, inédita y, luego, consolidada en el oficio de la política, lo político y los políticos. A principios de los sesenta del veinte, asimilado y robustecido el fenómeno al finalizar la década, ya poco aportaban las antiguas, artesanales y meritorias secretarías de propaganda de los partidos al esfuerzo proselitista, favorecida la publicidad y la estrategia electoral que requería del concurso especializado de los técnicos comprometidos sólo contractualmente.

Los analistas políticos, por excelencia, confluyeron en la prensa diaria, obligados a cultivar el derecho constitucional para darle visos de profundidad a sus opiniones, incluyendo a ideólogos que permeaban con dificultad los tratados. Por cierto, una vieja herencia ya olvidada, las formalidades cuasi notariales de toda reunión colegiada fue el tributo de los abogados que influyeron y moldearon a los partidos; prontamente, desdoblados en periodistas, igualmente apelaron —muchas veces— al pseudónimo para sus reiteradas incursiones tácticas en la vida pública, prendados a las más efímeras circunstancias.

Simultáneamente, fueron otras las fuentes e instrumentos teóricos los que tomaron paulatinamente el terreno para interpretar los acontecimientos y, así, por ejemplo, como las páginas de sucesos concitaba la opinión de los criminólogos con los que inadvertidamente nos familiarizamos, o los dirigentes políticos orientados al tema petrolero citaban a reconocidos autores para sustentar sus posturas, muy lejos de toda militancia partidista, igual fue ocurriendo con las nuevas voces de una especialidad ya asentada en otros países. El político de oficio, devoto de Maurice Duverger, juró porvenir alguno para el politólogo que comenzaba a oficiar en la gran prensa; y el politólogo en ciernes estuvo tentado por la convicción del político superado que no se atrevía a comentar a David Easton, cuyo título, Política moderna, tardíamente traducido al español, trillaba las librerías caraqueñas.

La comisión presidida por Manuel García-Pelayo, cuya secretaría ejerció el también abogado Juan Carlos Rey, arrojó el debido informe que le dio soporte a la creación de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos (EEPA) en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en los setenta. El uno ya despuntaba, como el otro comenzó a agarrar vuelo, en los medios periodísticos con una apreciación de lo acontecido que fue más allá de la habitual interpretación de la norma constitucional y, cuales criminólogos y expertos petroleros, nos emparentaba con nombres que sacudían el polvo académico.

El Instituto de Estudios Políticos (IEP), dirigido por Rey, reconocida la formidable vitrina que le brindó la UCV, iniciaba su contribución a un debate diferente para una etapa histórica de fuertes convulsiones que antecedieron al país de las adormecedoras bonanzas dinerarias. Contrastante con el vetusto lenguaje de los partidos, se hizo costumbre hablar de sistema político, entre otras de las facetas de un saber de vistosa nomenclatura a la que ellos accedían lentamente, gracias al estratega contratado de muy difícil remisión a los tribunales disciplinarios.

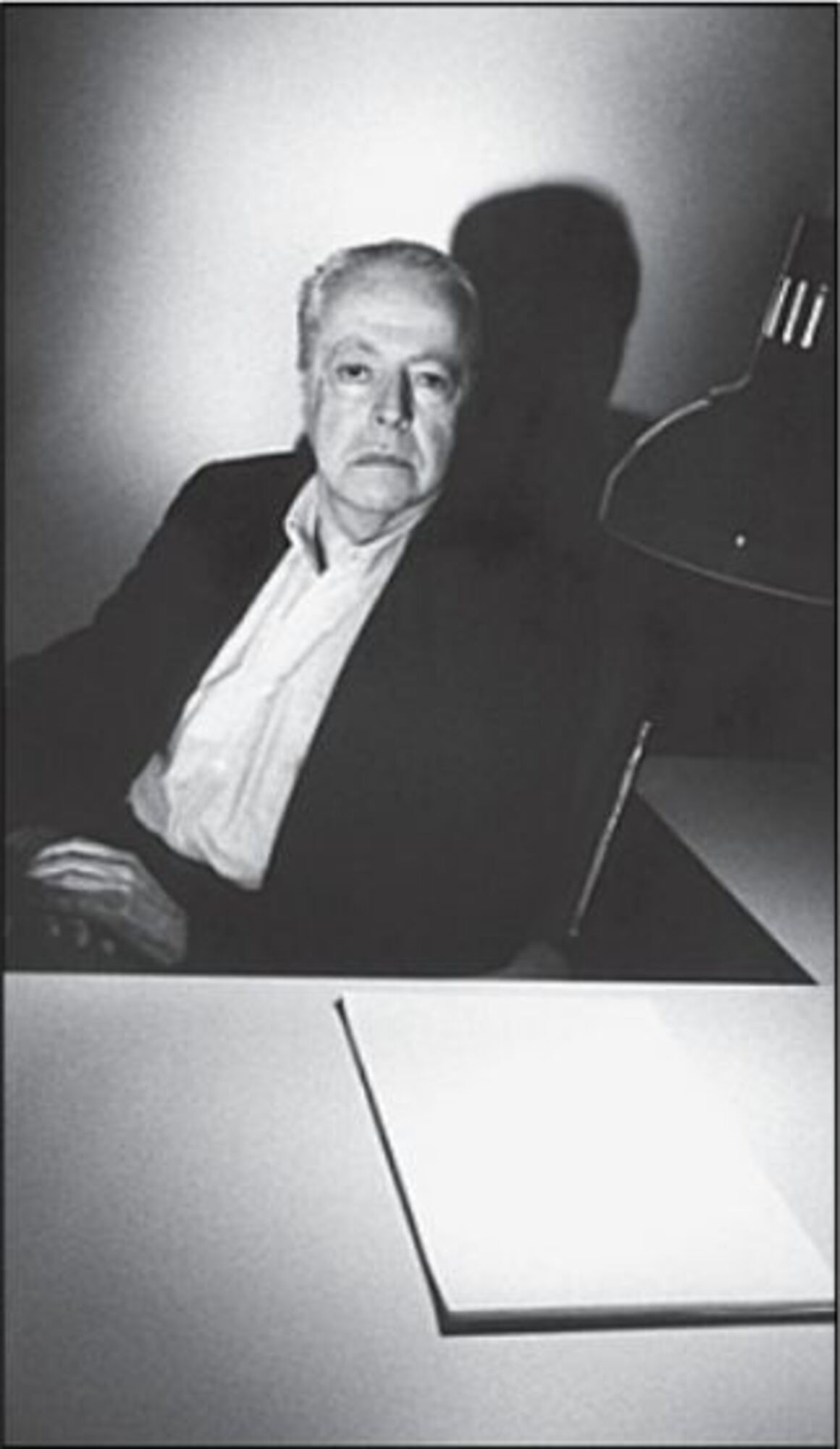

Rey destacó como un extraordinario publicista de la ciencia política en Venezuela, aunque no fue el febril columnista de prensa, como algunos de sus colegas, declarando sólo oportunamente. Lo más importante, sus ensayos contaron con una prosa rigurosa, fundamentada, concisa, lacónica y, a la vez, densa y sistematizadora, que cobró una importante influencia al ocuparse de temas muy puntuales y delimitados, precisos y precisadores.

Informe para los políticos de la hora, a los que juran que la política y lo político comenzaron con Chávez Frías y, no faltaba más, con ellos: acercarse a la obra de Juan Carlos Rey es exponerse a una grave interpelación sobre el futuro que depara la superación del presente proyecto totalitario, a sabiendas que el petróleo ya no puede sostener ni sostendrá una coalición de intereses de los que no tuvieron precisamente por hábito el riesgo y el peligro; la consejería, asistencia o asesoría técnica, no releva ni relevará al dirigente social y político del deber de repensar al país, actuando. Aviso para los entusiastas y cada vez más numerosos politólogos del momento, cuya significativa proporción –además– no ayudó a descubrir y denunciar con tiempo la naturaleza y los alcances del régimen que padecemos: el sólo dominio de la ciencia no los convierte automáticamente en líderes promisorios, alumbrados por la video-política, porque el oficio reporta exigencias que van más allá de la técnica consagrada en el aula.

*Luis Barragán es diputado a la Asamblea Nacional.