Sin embargo, el deseo de morir, esa quintaesencia de la acedia cordis,

no fue en ningún momento para Améry una razón para resignarse.

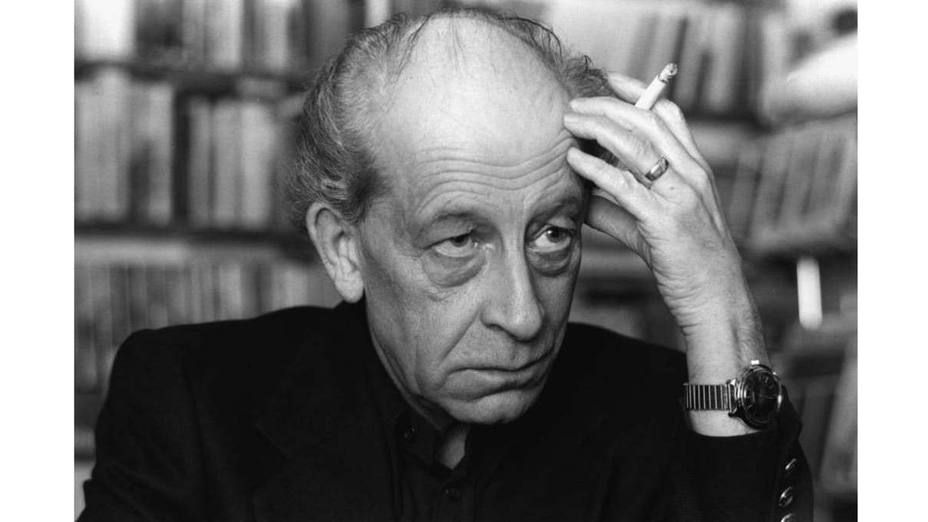

W.G. Sebald

Se salta de un tren en marcha para huir. Si el salto se produce en el mismo sentido en que avanza el tren, la caída será de una violencia incontrolable: el cuerpo saldrá impelido por un empuje irresistible. Si el salto se produce en sentido contrario, buscando que la fuerza propia contrarreste en algo la fuerza del tren, el efecto no será mejor: los riesgos implícitos en la caída de espaldas son perturbadores. No hay previsión posible: se salta a un punto ciego del destino. Dados lanzados al tablero de la muerte. El que salta no es un hombre cualquiera, sino un puro desesperado.

El 26 de julio de 1940 Jean Améry (que todavía llevaba el nombre de Hans Mayer), saltó de un tren en marcha. Viajaba en un convoy atestado de presos. Con el cuerpo herido y golpeado, fue detenido y entregado a las autoridades de Francia (un mes antes Hitler había ocupado una parte de ese país). Como tantos otros judíos, no pudo escapar.

He escogido este momento de la vida de Améry porque en cierto modo metaforiza el signo de su existencia: una necesidad de escapar o de abandonar o de irse o de no aceptar; un malestar o una insatisfacción o una revulsión hacia cuanto lo rodeaba que a menudo lo alcanzaba a él mismo; un anclaje vital en la incertidumbre, que lo persiguió hasta que en un hotel de Salzburgo, el 17 de octubre de 1978, después de despedirse en cartas de limpio estilo, ingirió suficiente cantidad de veneno que le ocasionó la muerte en minutos.

El pequeño aldeano

Con tino escoge Irene Heidelberger-Leonard el revelador caso de los nombres de Améry para dar inicio a la biografía: el que nació Hans Maier, fue a lo largo del tiempo Hans Mayer, Hanns Mayr, Johann Mayer o Johannes Maier, antes de que en el 1955 adoptara, cumpliendo con la tramitación legal, el de Jean Améry, más allá del uso literario, como su nombre oficial.

Améry nació el 31 de octubre de 1912 en Viena. Muchos años después, el propio escritor calificaría su infancia como ‘corriente’. Tenía cinco años cuando su padre, combatiente durante la Primera Guerra Mundial, murió en 1917 combatiendo por Alemania. Hijo único, el pequeño Hans se crió en estatuto de media orfandad. La madre (“me quería con una especie de amor ciego y distraído”) y la tía Herta deciden trasladarse de Viena a una pequeña población de nombre Bad Ischl, donde convierten su vivienda en una casa de huéspedes. Hans es precoz: lee, no encuentra atractivo alguno a la escuela, muy pronto se hace consciente de su condición de judío: “Éramos diferentes a los demás, lo éramos para mi tortura y profundo desasosiego”. Visto en retrospectiva, resulta evidente que muy temprano su vida pierde su centro y se proyecta en el desarraigo. Dice la biógrafa: solo su vínculo con el paisaje estaba fuera de su vocación por discutirlo todo. El corazón de Améry tenía un lazo enterrado en los bosques que rodeaban al poblado. Las cosas no van bien en la escuela. En enero de 1925, con doce años, la abandona: nunca más retomaría el cabo de la educación formal. Ese rompimiento daría paso a una vida distinta.

Autodidacta, intelectual

En 1926, madre e hijo regresan a Viena. Son años de errar, concebir proyectos, intentar y fracasar, incorporar nuevos conocimientos. Trabaja como pianista de un bar, donde una noche apareció Marlene Dietrich (ese asombro lo acompañaría a todo lo largo de su vida). Asiste como oyente a cursos de Literatura y Filosofía. Conoce a Leopold Langhammer, poeta, educador, intelectual y creador de la Universidad Popular, que será una influencia de la que Améry estará siempre agradecido (Langhammer, ario según la clasificación racial de los nazis, fue internado en 1938 en Buchenwald, acusado de traicionar al Tercer Reich). Toma un empleo como ayudante de librería, que le facilita acceso a nuevas lecturas. Merodea en las aulas de la Universidad Popular, en aquellos cursos que le interesan. Allí entra en contacto con la inteligencia austríaca. Améry dirá que fue allí donde se desplazó del gueto austro-germánico, en el que se hallaba inmerso, a los terrenos de la moderna literatura universal. En aquel lugar debatían o dictaban conferencias Hermann Broch, Elias Canetti, Max Brod, Soma Morgenstern y otras figuras.

Améry explora como escritor, narrador y editor. Sigue con atención los acontecimientos de la política. Entra en contacto con las actividades del Círculo de Viena. En 1928 aparece, en Marbacher Magazine, su primera narración. También escribe poemas, que serían leídos más tarde, en una velada de 1934. Junto con Ernst Mayer (también se quitaría la vida en 1980), su amigo entrañable y la persona más duradera de su existencia, publica una revista cuyo primer número saldrá a la calle en febrero de 1934. Lograrán producir cuatro entregas. Ellas constituyen un giro en el pensamiento estético de Améry: de su acomodo en la literatura de raigambre rural pasa a una toma de posición que puede ser descrita como la instalación en una perspectiva de lo urbano, desde la que hacer frente al nacionalsocialismo. El intelectual adquiere, a cada hora, el perfil del luchador político. Entre el 12 y el 15 de febrero de 1934 se suma al levantamiento revolucionario, en la tarea de transportar y esconder armas. El intento fracasa: 320 muertos. No será la última vez que Améry aparezca asociado a una causa derrotada.

Tiempos oscuros

Una advertencia al lector paciente: con extrema dificultad y sin posibilidad de éxito, intentaré aquí aproximar lo que fue el período entre 1935 y 1945: años cuando Améry tuvo experiencias en sus últimas posibilidades. Entre 1934-1935 escribe una novela –traducida a nuestra lengua con el nombre de Los náufragos–, texto fundamental para rastrear a fondo en el pensamiento del autor sobre sí mismo y sobre la crisis que sumía a Austria. Porque allí están presentes los que serían los temas primordiales de su obra posterior (el dolor como ámbito último de la corporeidad; el envejecimiento como el reclamo del tiempo vivido; el suicidio como elección razonada del sujeto libre), es que esa ficción desmiente la tesis de que Améry incubó la materia prima de su obra como ensayista durante el tiempo que pasó en campos de concentración.

Fueron diez años imposibles. Diez años imposibles de consignar en ninguna parte. Diez años de huidas, emigración, clandestinidad, resistencia, tortura, cárceles y exilios. En esos diez años se fracturó su vínculo con Austria. Se casó en diciembre de 1937 con Regina Berger, también judía, que moriría en 1944. El 23 de junio de 1943, tres años después de su primera detención, fue atrapado por la Gestapo, como integrante de la resistencia belga: de esa experiencia proviene La tortura, que podría ser el más paroxístico, radical y lúcido de sus ensayos (“Con el primer golpe, no obstante, se quebranta esa confianza en el mundo. El otro, contra el que me sitúo físicamente en el mundo y con el que solo puedo convivir mientras no viole las fronteras de mi epidermis, me impone con el puño su propia corporalidad”). Améry expone allí su terrible tesis de que el torturado lo es para siempre.

El 17 de enero de 1944 llega a Auschwitz en un convoy con otras 654 personas. 417 son asesinadas de inmediato. Pasa 642 días en ese reducto de la atrocidad, hasta que logra “volver de entre los muertos”, según la expresión de W.G. Sebald (1), en jornadas que sometieron a nuevas pruebas los límites de su cuerpo: en enero de 1945, en medio de un invierno de frío indescriptible, a pie de Auschwitz hasta Gleiwitz; de allí en un vagón abierto hasta Sajonia, donde fue internado en el campo de Buchenwald-Mittelbau; a comienzos de abril en otro vagón abierto hasta Bergen-Belsen, hasta que una avanzada de soldados británicos libera el campo el 15 de abril de 1945.

¿Qué le queda a este hombre?

Treinta y tres años más de existencia revuelta, ansiosa y sin paz. Una conciencia: de los 25 mil 437 judíos que fueron deportados desde Bélgica, solo 615 sobrevivieron. Améry es uno de ellos. El sobreviviente descubre a Sartre y se adhiere al credo existencialista. Durante la década comprendida entre 1955 y 1965 practica el periodismo para vivir o mal vivir: varios miles de crónicas y perfiles de personajes famosos salen de su máquina. A menudo vive bajo el agobio del encargo que no llega. Escribe de temas que están fuera de su sensibilidad. Así como publica dos libros de perfiles, saca a la calle una suerte de reportaje cultural que contiene su visión de la crisis espiritual de postguerra que atraviesa Occidente, que de inmediato llama la atención de la inteligencia. Se vuelve a casar. Desde un primer momento enfrenta el tono que ha adquirido el debate sobre los campos de concentración en Alemania: es “una especie de prostitución poner a la venta en el mercado alemán los sufrimientos padecidos en Auschwitz”.

Lo que conocemos como la trilogía autobiográfica de Améry (Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la violencia; Revuelta y resignación. Acerca del envejecer; y Levantar la mano sobre uno mismo. Discurso sobre la muerte voluntaria), ocupa un lugar en la cumbre de la ensayística del siglo XX, porque, basada en la experiencia del dolor, el envejecimiento y la opción del suicidio (quizás la más intensa, persistente e integral indagación en las fronteras de la corporeidad humana), se levanta como un testimonio que planta en contra de la comprensión promovida por Primo Levi (que debería conducir a la reconciliación), y de la idea de la banalidad del mal, la apuesta conceptual de Hannah Arendt en su libro, Eichmann en Jerusalén. En el ensayo que Mercedes Monmany incluyó en Por las fronteras de Europa, hay una frase que es necesario copiar aquí: “los peldaños que fueron derrumbándose lo hicieron poco a poco, progresivamente, en una cadena de decepciones, desgarros y escisiones no escogidas e imposibles de ser vividas simultáneamente en una sola persona y una sola vida”.

Améry es el torturado (torturado para siempre) enfrentado a la idea de que la máquina de aniquilación o los “rostros concentrados en su autorrealización homicida” eran la decantación de la banalidad. Contra lo que sintió como una trivialización, no más que una mirada a “la jaula de cristal”, erige el derecho al resentimiento, la existencia de una moral de los derrotados, un lugar donde la miseria del cuerpo sea reconocida en lo que es: el recurso para doblegar al espíritu.

A la pregunta de por qué el suicidio de Améry en 1978, más de tres décadas después de la caída del régimen hitleriano, cuando su obra había alcanzado reconocimiento en varias lenguas, cabe responder con las afirmaciones que había hecho en ensayo La tortura, que ya anunciaban su decisión de suicidarse: “La tortura es el acontecimiento más terrible que un ser humano pueda conservar en su memoria (…). Quien ha sucumbido a la tortura no pude volver a sentirse bien en el mundo”. ¿Habría podido evitarse que Améry se suicidara? No. En las últimas páginas de Levantar la mano sobre uno mismo, escribe: “El suicida no es alguien obstinado en discutir. Dice amén: a sí mismo y a su extremadamente despótico yo, y al mundo que lo condena con su parloteo imprescindible para la conservación de la especie”.

___________________________________________________________________________

Notas

(1) Son recomendables dos ensayos de Sebald traducidos al español: “Con los ojos del ave nocturna”, que forma parte de Campo Santo; y “País perdido”, incluido en Pútrida patria. Ensayos sobre literatura; ambos están disponibles en ediciones de Anagrama.

*

Jean Améry. Revuelta en la resignación

Irene Heidelberger-Leonard

Publicaciones de la Universidad de Valencia

Instituto Goethe

Españ, 2010