Por MARINA VALCÁRCEL

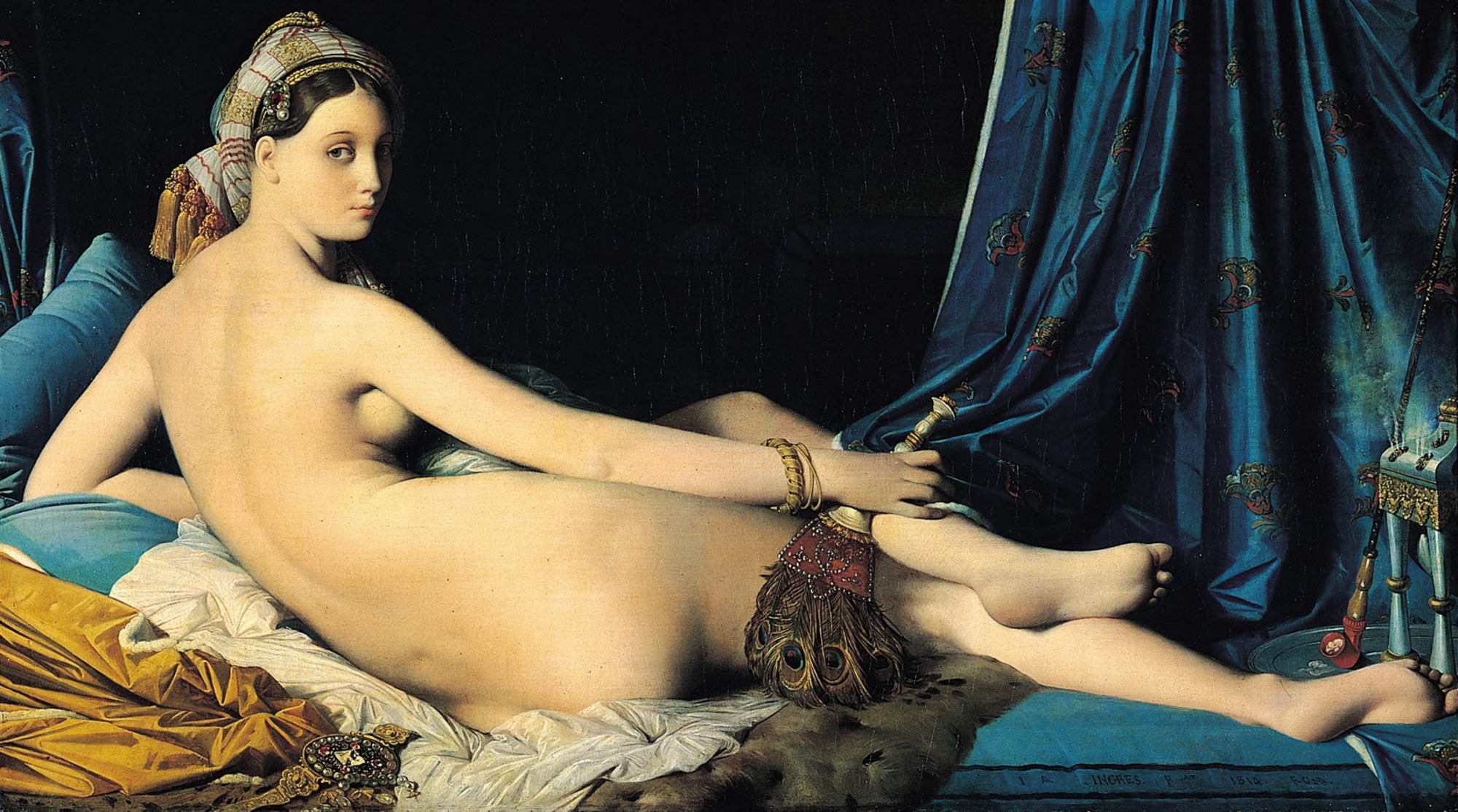

Solo faltaba una cortina de tela brocada para insinuar a modo de serrallo la entrada a la sala. Hace pocos días, La Gran Odalisca de Ingres estaba ya sola, colgada en su primer viaje a Madrid. Es una sala que el Prado ha teñido de azul plomo y que a esas horas de la noche el museo ilumina con una luz nueva, dirigida para forzar la ilusión. Y también, estaba su mirada, la de ella, dada la vuelta. Y estaban las plumas de pavo real.Y el incensario, engastado en piedras. Pocos días después llegarían los demás lienzos, sus compañeros en la exposición. Pero aquella noche estaba sola, precedida por unas salas medio oscuras en las que enormes cajas desordenadas recordaban aquellas neveras anticuadas de las tiendas de ultramarinos y encerraban los cuadros de Ingres que llegaban de otros museos del mundo. Gigantescos cofres rojos, verde pastel, azul cobalto: cada gran museo tiene su color: por seguridad no se desvela qué color pertenece a qué museo. Las cajas del Louvre o de la National Gallery apenas se distinguen. Por estas y por otras razones, todo en Ingres era mágico. Y todo parecía contradictorio. Desde su biografía.

Jean Auguste Dominique Ingres nace en 1780, nueve años antes de la Revolución francesa. Muere en 1867. Son 86 años en los que vive casi todo: nace en la monarquía de Louis XVI, convive con la Revolución, con el consulado. Napoleón llega de las campañas de Egipto, después de imponer las manos a los enfermos de Jaffa. Años después, en 1815, vendrá la restauración borbónica, la revolución de 1830, el reinado de Luis Felipe, el segundo Imperio… Ingres conoce casi todos los ideales revolucionarios. Y los mira desde su balcón de pintor, sin mezclarse.

Sus 86 años de vida le permiten conocer a David y a Gros, a Gericault y a Delacroix, también convivir con el realismo de Courbet. Muere cuando nace Matisse y antes de que lo haga Picasso, 1881. Conoce casi todos los movimientos y las vanguardias del siglo XIX. En 1860 Monet está ya pintando tardes, luces y nenúfares. Mientras Ingres pinta a Napoleón como si lo pintara Memling.

Anclaje en el pasado

Lo más contradictorio en Ingres, pintor revolucionario, es su aparente y pertinaz anclaje en el pasado. Ingres, como si fuera una de las líneas sinuosas en los arabescos que trazan en el cuerpo de una odalisca, va enlazando fuentes arcaizantes, desde su pasión por la Grecia antigua y por los vasos etruscos. También y, sobre todo, por Rafael. Por Giotto y Masaccio, por el Trecento. Y por Poussin. Y por las ilustraciones homéricas de Flaxman.

Vincent Pomarède, comisario de la exposición, explica cómo para sus contemporáneos, Ingres era considerado un alumno aventajado de David y su paso como becario de la Villa Medicis no pasó inadvertido. Además fue tachado de primitivo y gótico y de pintar cuadros llenos de elementos indescifrables.

Muchos, entre otros Baudelaire, le embarcan más tarde en la pelea, algo simple, contra Delacroix. Sin embargo y con el tiempo, Ingres se va despojando de esa piel de serpiente que le viste de pintor académico. Empiezan a considerarse como originales sus búsquedas estéticas y desde los primeros años del siglo XX se empieza a dibujar el camino recto y claro de su influencia en la pintura posterior. Desde el simbolismo de Gustave Moreau, hasta algunos impresionistas: Degas y Renoir. Pero, sobre todo, en la pintura moderna, en Picasso y en Matisse. Además, y desde los años 1980 y 1990, la historia del arte devuelve a Ingres al Parnaso de los grandes pintores de la historia. De ahí quizás esta exposición del Prado.

¿Un Ingres el nórdico?

En el reposado retrato de Mademoiselle Rivière desde luego está la influencia La Belle Jardinière de Rafael. Está la Italia renacentista, pero está, sobre todo, el mundo nórdico: los primitivos flamencos. Desde los hermanos Van Eyck o desde Van der Weyden, nadie había vuelto a pintar cada detalle de un traje, cada interior de una casa, incluso un paisaje en la lejanía o un espejo. Caroline Rivière es una joven vestida para una noche de salón pero enmarcada por un paisaje como de Anunciación flamenca. Es en la obsesión por el detalle donde Ingres se vuelve un pintor flamenco. Cuando adapta cada pliegue de gasa blanca al escote de la modelo, cada volante transparente sobre su piel blanquísima, cada arruga de sus guantes de ante mostaza. Ese virtuosismo nos lleva de golpe a otras salas del Prado: es la manera en que Van der Weyden está pintando El Descendimiento en ese traje y en el ceñidor engastado en piedras de María Magdalena o en la capa de damasco morado de Nicodemo.

Es también nórdica la idea de la vuelta al retrato de la burguesía. A enmarcar a los personajes en sus casas, con sus objetos. Esa «belleza material» y de «mirada científica y atenta» con la que Stendhal describe a Ingres en 1824. En la portentosa Condesa de Haussonville, Ingres no solo pinta las calidades de una tela azul: las aguas de los pliegues del traje de satén de la modelo que pesan de manera distinta a la colgadura de la chimenea esta vez en terciopelo azul oscuro rematado por el galón de un cordón. Además, y como si se tratara del detalle con el que Jan van Eyck pinta la lámpara, la cama o los zapatos del cuarto del matrimonio Arnolfini, aquí también, Ingres fotografía una esquina de la vida de la sociedad francesa: los jarrones de Sèvres y su montura de bronce dorado, los prismáticos para la ópera, las tarjetas de baile o las turquesas de la pulsera. Baudelaire ya anunciaba: «No es Ingres el que ha buscado a la naturaleza, sino que es la naturaleza la que ha violado al pintor».

Extrañas anatomías

Ingres no disfruta pintando retratos: sin embargo son estos, junto con sus odaliscas, los que se convierten en obras maestras. Especialmente sus retratos femeninos en los que, en esa aparente amnesia impuesta, pinta carnes tan blandas que parecen no tener hueso, cuerpos casi invertebrados, más parecidos a sirenas. Sus caras son ovaladas como pantallas a las que parece pegarles las cejas o dibujar los labios. En sus hombros redondos, tan parecidos a los que pintara Winterhalter, muchas veces no existe la unión lógica con los brazos, las espaldas desnudas parecen líneas curvas, abstractas y musicales, los dedos meros tentáculos de calamar, como en Madame de Moitessier, pertenecen a una mano que sería incapaz de cerrarse y que se convierte solo en la excusa para que Ingres pinte sortijas de oro y reflejos. De la misma manera que el cuerpo de la modelo, a cuyo dibujo tuvo que dedicar 12 años, es solo la excusa para echarle por encima ese traje: el más maravilloso paisaje floral que se pueda pintar y para el que solo dedicó —no se sabe con certeza— si un día o una semana.

Amor por Rafael

Podría decirse que Ingres es el gran fagocitador de todas fuentes que engulle. Lejos de ser deudor de ninguna tradición, y a pesar de declarar su amor monógamo por Rafael, Ingres es independiente de cualquier influencia, las revisa y utiliza todas en favor de su idea: convertir la tradición en modernidad. Del temprano Retrato imperial de Napoleón (1806), el historiador Norman Bryson dice: «Es como una película acelerada del arte occidental desde Fidias a Rafael en diez segundos». En este cuadro, además de la influencia del Altar de Gante de los hermanos Van Eyck, que por aquella época estuvo expuesto en el Louvre, están de manera casi fílmica otras decenas de símbolos que nos marean: la época de los césares en la corona de laurel de Napoleón, Bizancio en su frontalidad imponente, el cetro de Carlos V, las bolas de marfil del trono, una iluminada y la otra en la oscuridad, el respaldo dorado como una aureola, el águila germánica que despliega sus alas en la alfombra, la abeja merovingia, el armiño y el terciopelo, el símbolo masónico de la balanza en el borde de la alfombra, junto a una esquematizada Virgen de la silla de Rafael. Y sin duda lo mejor, el zapato.

Fidelidad a la línea

La otra característica del estilo de Ingres es su fidelidad rotunda a la línea. Ingres es el rey del dibujo. «El dibujo lo comprende todo, salvo la tinta… Hay que dibujar siempre: dibujar con los ojos cuando no se puede dibujar con el lápiz», dijo Ingres. Su afán de repetición es casi musical. Es el Ingres violinista e hipermaníaco.

Y es también el dibujo el que lleva a Ingres a enlazar, en la cadena de los grandes maestros de la historia del arte, con los artistas de las vanguardias a los que nutre. Es Picasso por encima de todo, pero es también Derain y algo de Balthus, y es Warholl en su búsqueda del retrato perdido y podríamos decir que hasta es esa parte del Alex Katz, afincado estos meses entre Madrid y Bilbao, obsesionado con retratar la moda burguesa neoyorquina del momento.

Para enlazar la modernidad con Ingres escuchamos a Miguel Zugaza, director del Prado, tan involucrado en esta exposición: «Todos los buenos artistas saben extraer lo mejor de los artistas del pasado. En la muestra El Greco y la pintura moderna la conclusión a la que llegábamos era que de El Greco salían todas las formas posibles de pintura moderna: uno tiraba por el color, otro por la expresión, otro por lo abstracto… ¡Al final, disparaba hacia todos los lados! Y yo creo que Ingres también tiene algo así. En cambio, hay artistas como Velázquez, que son mucho menos fértiles en ese sentido: las influencias de Velázquez —sigue Zugaza—, que son muy poderosas para la pintura europea de la segunda mitad del XIX, no van todas hacia el mismo lado. No hay esa fuerza de la imagen, de lo icónico, del dibujo. ¡Pues claro! Como no le va a interesar Ingres a Warhol o a Man Ray si estos son los grandes ilusionistas, están trabajando con las imágenes, con el poder que tienen las imágenes. Incluso en las lecturas que de sus imágenes más icónicas, como la Gran Odalisca, hacen los artistas más revolucionarios. Es decir, no es que Ingres sea un artista moderno, es que ES extraordinariamente moderno», dice Zugaza.

Monsieur Bertin, una cumbre.

Pensamos entonces en el retrato de Monsieur Bertin. Zugaza empieza a describirlo: «Es el retrato en el que más se acerca al retrato psicológico, por ejemplo de Velázquez». Como en toda obra de primera línea, aquí están ocurriendo muchas cosas. Desde la vuelta al guiño a los flamencos en ese estudio no sólo del vestir, sino del sobrio interior, reducido a la greca de un papel pintado y al respaldo de una butaca, pero ¡qué butaca!, con el brillo táctil y caliente de la caoba y esa diminuta ventana blanca reflejada en la madera que tantas cosas sugiere. Y de ahí a la fuerza de la mirada y la carga quizás de buey, quizás de toro bravo, de la figura del señor Bertin y a sus extrañas manos que ya fueron descritas en 1959 por Henry de Waroquier como «las patas de un cangrejo que salen de las tenebrosas cavernas que son las mangas de su chaqueta». La influencia de Picasso en el retrato de Gertrude Stein y su réplica por Felix Valotton nos hacen seguir preguntando. Habla Zugaza: «Picasso es un depredador de muchas cosas y sobre todo, nunca traiciona a la idea suprema que propone Ingres: el dibujo, esencia de la pintura. Y Picasso es un grandísimo dibujante, no deja de dibujar desde el principio hasta el final. Y eso no es un descubrimiento del propio Picasso, le ocurre también a Cézanne, es, diríamos, esa la tradición francesa clásica, idealista que penetra profundamente en un pintor visceral, muy naturalista por otra parte, como es Picasso. Lo mismo que le interesa también El Greco, que tanto le marca en su época azul. Los artistas saben ver lo que no vemos los historiadores del arte».

La diferencia con la pintura española

Al final volvemos a lo básico, ¿qué es lo que nos fascina de Ingres? El director del Prado sonríe, casi ríe: «A mí lo que me gusta de Ingres es su diferencia de los españoles… ¡Es tan francés! Esa idea tan francesa del clasicismo, que no tiene que ver solo con las fuentes de la Antigüedad, sino que es Georges de La Tour. Para nosotros es como un mundo ajeno. Incluso, cuando ya te pones delante de Federico Madrazo que es muy nuestro, pero cuando se pone muy francés, muy francés, se separa de nosotros; como en la Vilches. Y escojo la Vilches, no por ser el mejor retrato pintado por Madrazo, sino por ser el que más se asocia con esa visión cosmopolita, más francesa del retrato. Porque cuando Madrazo es mejor pintor, es cuando pinta a la española, cuando empieza a armonizar los grises, los negros… Y eso no lo hace Ingres. A mí me fascina lo exótico de Ingres. Ese clasicismo tan insólito, no sólo la tradición sino verdaderamente una tradición modernizada.»

Al salir nos encontramos de nuevo frente a La Gran Odalisca. De ella, como de La bañista de Valpinçon se ha hecho mucha literatura. El serrallo, la multiplicación de los efectos sensoriales, el ruido del agua en las fuentes, el olor del tabaco, esos turbantes deuda de la Gran Fornarina o de otro lugar más exótico, las cortinas que velan o desvelan, las babuchas, los incensarios, las espaldas que se dan la vuelta, y nos miran a veces. Esas espaldas… ambas tan raras, tan hechas de luz, como si la piel fuera una funda de no se sabe qué cuerpo. Sentimos de nuevo las palabras de Zugaza: «Pensaba, al ver este cuadro, en la Virgen de El Descendimiento de Van der Weyden. Si la despojas de todas sus telas, de los objetos y la conviertes en un desnudo, realmente el problema que se plantea Ingres está de alguna forma ahí. Esta falta de rigor anatómico, las famosas tres vértebras, las piernas vete tú a saber dónde, esto ya forma parte de la Historia de la pintura».