Ante la Ley hay un guardián.

Franz Kafka

1. La noche del 27 de abril de 1971 Heriberto Padilla, pocas horas después de su puesta en libertad (había sido arrestado por orden de un tribunal militar el 20 de marzo de ese mismo año por “atentar contra los poderes del Estado”), pronuncia un discurso en la sede de la Uneac (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) que contiene todas las fórmulas confesionales a que son sometidos los “traidores” de las causas revolucionarias, un discurso que hoy día forma parte de los anales de la infamia de la cultura latinoamericana. El responsable de la apertura de la ceremonia es el teórico de la literatura José Antonio Portuondo, quien en pocas palabras presenta la situación: el mismo Padilla ha solicitado al bondadoso Gobierno Revolucionario permiso para explicar “a los compañeros escritores lo referente a su caso”. En la puesta en escena de la “autocrítica”, previamente ensayada en casa de Lezama Lima (quien estaba persuadido de la “farsa” que el acto representaba) bajo el oído atento de la Seguridad del Estado, estarían presentes Padilla, las instituciones y los amigos. Para intensificar la ficción oral de la confesión, el autor debería “memorizar” el texto escrito en la Seguridad y repetirlo en voz alta. Como recuerda Manuel Díaz Martínez (quien junto con Lezama había formado parte del jurado que premió el poemario Fuera del juego en 1968), en “la puerta principal, la única que estaba abierta, un oficial y varios agentes franqueaban el paso, previa identificación, solo a las personas que habían sido citadas”. En el interior de la sala de actos, “todo estaba a punto: las hileras de sillas, la mesa presidencial, los micrófonos, las luces y las cámaras de Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos que filmarían el espectáculo bajo la dirección de Santiago Álvarez”.

Padilla comienza su acto confesional relatando, en el estilo cacofónico y triunfante de un bildungsroman de izquierda, las cosas que “yo he aprendido en la humildad de estos compañeros [de la Seguridad del Estado], en la sencillez, en la sensibilidad, el calor con que realizan su tarea humana y revolucionaria, la diferencia que hay entre un hombre que quiere servir a la Revolución y un hombre preso por los defectos de su carácter y de sus vanidades”. A través de su voz se va esbozando la figura de un sujeto ejemplar y el contenido de una experiencia convertida en ejemplo. Pero, ejemplo de qué. En la voz ceremonial oímos algo más. En esa voz hay un resto de terror que impide la coincidencia entre lo que ella dice y lo que oímos. Esta última está intervenida por una distancia histórica: oímos lo que el Gobierno Revolucionario quería que oyeran los intelectuales (de Cuba y del continente), una advertencia de todo aquello que era capaz de hacer: doblar el cuerpo y la voz, usar la voz luego de haber sometido el cuerpo.

La Seguridad se presenta a través de esa voz escindida como una entidad profética que produce beneficios morales en los sujetos (“tuvieron la gentileza en muchas ocasiones de llevarme a tomar el sol”, “si no ha habido más detenciones hasta ahora es por la generosidad de nuestra Revolución”), como una institución de inteligencia superior autorizada a vigilar lo más banal de la vida cotidiana (conversación familiares, charlas entre amigos) y producir hechos; su soberanía puede incluso llegar a determinar la ideología de un texto, a definir los criterios de cómo una institución revolucionaria interpreta con firmeza lo que probablemente el escritor entendió, o lo que otros entendieron mal. A partir de la insistencia en lo aprendido en la celda de Seguridad (“que no era una celda precisamente sombría”), el escritor entonces debe o debería conocer lo que la Revolución desea: sus reglamentos, sus nociones de conflicto, las fronteras de lo permisible y decible, pero en especial, a reconocer que una interpretación que no tome en cuenta los “principios” de la revolución es “inconcebible”. Un lugar físico de reclusión para pensar lo que uno es, fue o será. Eso es la Seguridad. Allí la voz y el cuerpo descubren, luego de ser sometidos a un proceso de aprendizaje, sus defectos privados, comienzan a reconocer los “agentes enemigos”, dónde están y quiénes son; descubren así mismo que solo un enfermo o un resentido puede hacer literatura crítica; allí, en medio del desamparo civil y jurídico, se aprende a escribir: “Escribí cosas lindas en medio de mi angustia y de mi tristeza”.

Es siempre posible encontrar la autoría de un documento en la voz que lee u oímos. En efecto, para las instituciones la verdad esta ahí, de pie, presente en el poeta que miente; esa voz ha tenido un conocimiento personal de la verdad institucional, no la olvida mientras habla y dice, obligado a interiorizar la voz del otro, cómo la Seguridad ahora imagina la función del intelectual. Ficción y travestismo de una institución que habla como si fuera poeta. El tiempo de reclusión es un tiempo para interpretar: los compañeros de Seguridad “ni siquiera me han interrogado”; han recurrido a la “persuasión inteligente, política, conmigo”. He aquí cómo el problema de la autoría se encuentra desplazado de un modo que es preciso llamar totalitario, esencial en la organización de la autocrítica. Precisamente porque una lógica paranoide se ha incrustado en la voz del poeta que lee, la autoría tan solo puede radicarse en esa voz. Desde esta lógica, y con tiempo suficiente, el poeta explica lo que otro ha escrito con la voz del censor, como si fuera el censor de lo que no ha escrito. Comprometido con el acto ceremonial, la voz propia, atrapada en esa dicción fantasmal, es arrastrada a interiorizar un modo de leer: “yo podría decir las verdades de muchos de los que están aquí presentes”, por ejemplo, de su esposa Belkis que es amargada y resentida; de su amigo Pablo Fernández, un “amargado, desafecto, enfermo, triste”; que Norberto Fuentes, “pensaba” que “la Revolución había construido una suerte de maquinaria especial contra él, contra nosotros, para devorarnos”; hablar de cómo sus amigos fueron pasando del optimismo a la derrota y finalmente a la amargura; de cómo el “sector” de la cultura, por ser un espacio de escepticismo, de resistencia y de duda, es el más peligroso para la Revolución, una zona fértil para el enemigo; que los escritores son egoístas, petulantes, fatuos, “solidarios en el pesimismo, en el derrotismo”, y solo sirven “para exigir, para chismear, para protestar, para criticar”, y si los acuso hoy, públicamente, es porque les tengo “un gran cariño”. En resumen, que “la Revolución no podía seguir tolerando una situación de conspiración”.

Hay algo intrínsecamente estúpido al censor y su “ética” revolucionaria: pretende hacernos creer que nos cuida, que dice la verdad. En sus reproches al artista (la falta de rectitud) se percibe cómo la institución se imagina a sí misma: el trato torcido del poeta con las palabras sería una prueba del retorcimiento de su conciencia. Padilla habla sobre los regímenes de verdad que construye la Seguridad. Tenemos así el discurso de una Institución que desea ser leído como exemplum. Ese discurso posee todos los rasgos formales de una confesión: un rito donde se exponen las faltas, las debilidades y los deseos. A través de ese decirlo todo en público, transformando la confesión en una cínica acusación, se busca el perdón de la Revolución, la corrección del yo, y una aclaración de cómo deben ser las relaciones de los intelectuales con el poder. En los bordes de este documento, quizás más claramente que cualquier otro testimonio, se asienta la idea de cómo la revolución necesita de estas “confesiones” escritas para dar certeza a sus miedos. Según Foucault, hay una “ética discursiva” de la literatura moderna que dice y muestra “lo más prohibido y lo más escandaloso”, busca “lo cotidiano más allá de sí mismo”; a través del detalle, como lo recuerda Foucault, se integra lo cotidiano al “orden del discurso”, y en esta búsqueda e integración de lo cotidiano, la literatura descubre “de forma brutal e insidiosa los secretos” de la realidad, desplaza “reglas” y “códigos”, dice “lo inconfesable”. A la autocrítica de Padilla, leída ahora por nosotros en clave literaria, “le corresponde decir lo más indecible, lo peor, lo más intolerable, lo desvergonzado”.

2. La figura histórica del censor está marcada por aquella formulación de Coetzee según la cual su tarea consiste en la búsqueda de “una escritura de segundo nivel (metáfora, alegoría) que se preste a la interpretación”, “es una figura del lector absolutista: lee el poema para saber lo que significa realmente, para conocer su verdad”. Y ya constituida la censura “como régimen de escritura y lectura, cabe esperar de los escritores que o bien se regulen a sí mismos o bien, rechazando las reglas, se coloquen fuera de la ley”. La pregunta ¿cómo leen los censores? puede volverse inteligible al ojear de nuevo el prólogo que la Uneac insertó en la primera edición de Fuera del juego. La “dirección de la Uneac”, como órgano encargado “de velar por el mantenimiento de los principios que informan nuestra Revolución”, nos dice cómo se determina la naturaleza de un poemario que es “ideológicamente” contrarrevolucionario. Padilla, dicen los censores, “mantiene en sus páginas una ambigüedad mediante la cual pretende situar, en ocasiones, su discurso en otra latitud. A veces es una dedicatoria a un poeta griego, a veces una alusión a otro país. Gracias a este expediente demasiado burdo cualquier descripción que siga no es aplicable a Cuba, y las comparaciones solo podrán establecerse en la ‘conciencia sucia’ del que haga los paralelos”. A esta “conciencia sucia” el censor le opone una “conciencia revolucionaria” para así poder examinar los poemas como lo haría un lector comprometido.

La dedicatoria aludida corresponde al poema “Fuera del juego”: “A Yannis Ritzos, en una cárcel de Grecia”. Los poemas situados en otras latitudes, quizás conciernan a “Cantan los nuevos Césares”, “El abedul de hierro”, “Canción de un lado a otro”. Cito los versos iniciales y finales del poema “Fuera del juego”:

“¡Al poeta, despídanlo!

Ese no tiene aquí nada que hacer.

No entra en el juego.

No se entusiasma.

No pone claro su mensaje.

No repara siquiera en los milagros.

Se pasa el día entero cavilando.

Encuentra siempre algo que objetar.

(…)

y todo el mundo salta,

se inclina,

retrocede,

sonríe,

abre la boca

‘Pues sí,

claro que sí,

por supuesto que sí…’.

Y bailan todos bien,

bailan bonito.

Como les piden que sea el baile.

¡A ese tipo, despídanlo!

Ese no tiene nada que hacer aquí”.

El censor, sin referir explícitamente el poema, llega a la siguiente conclusión: “En la conciencia de Padilla, el revolucionario baila como le piden que sea el baile y asiente incesantemente a todo lo que le ordenan, es el acomodado, el conformista que habla de los milagros que ocurren”. Esta pulsión interpretativa del censor se vuelve más elocuente al citar un verso de “También los humillados”. Dice el poema: “que la historia es el golpe que debes aprender a resistir”. Y el censor: “la historia ‘como el golpe que debes aprender a resistir’”. En esa sutil alteración del verso, está incorporado el comentario. Ya fuera del verso, vuelve a explicar el censor: “Un revolucionario no teme a la historia”. Se procede como si el poemario fuera responsable de lo que quiso decir el poeta, como si de la letra del poema fuera posible extraer y afirmar una identidad sospechosa y desconocida del propio artista. Quizás sea preciso comprender que el censor está sobre la línea de cada poema, y para que su lectura no se muestre como simple, evidente, e incluso ridícula, decide presentarse no como representante de una institución sino de una disciplina, como especialista y, por lo tanto, como alguien que tiene competencia para descifrar. La disciplina en estos casos es el rostro social del censor en los regímenes totalitarios, y con el cual presentan su “inocencia” pública. Supongamos ahora que hubiera un mensaje oculto en esa “escritura de segundo nivel” de la que habla Coetzee, ¿cuál es ese mensaje que lee la Uneac en el poemario? Oigamos al censor. Sucede que en sus poemas Padilla “convierte la dialéctica de la lucha de clases en la lucha de sexos; sugiere persecuciones y climas represivos en una revolución como la nuestra que se ha caracterizado por su generosidad y su apertura, identifica lo revolucionario con la ineficiencia y la torpeza; se conmueve con los contrarrevolucionarios que se marchan del país y con los que son fusilados por sus crímenes contra el pueblo y sugiere complejas emboscadas contra sí que no pueden ser índice más que de un arrogante delirio de grandeza o de un profundo resentimiento”. A partir del momento en que, en nombre del saber de la revolución, unos cuantos individuos especializados asuman la defensa de ese saber extraído del catecismo revolucionario, será posible fijar los criterios para eliminar cualquier posibilidad de disidencia, censurar lo que está dentro y fuera del texto, lo que se puede decir y no, impugnar aquello que incluso no se quiso decir. Esta labor queda finalmente adherida a dos deseos: agotar en su lectura todos los sentidos de la letra, y que el poeta se lea a sí mismo con la voz del censor. Cómo llegar a estos dos objetivos. Me parece que es Coetzee quien en su libro, Contra la censura, define mejor el rol que juega la interpretación en estas circunstancias. En el fondo, dice Coetzee, “las prácticas lingüísticas de los totalitarismos” consisten “en enviar mensajes codificados cuyo significado conocían todos los interesados y luego emplear a los censores para imponer una interpretación literal de los mismos, por lo menos en el ámbito público”. Todos los sueños del censor, en último término, giran en torno a algo incondicionado: la lengua del poeta. Quienes oyeron y leyeron la autocrítica de Padilla también tenían razones para dudar de la lengua del poeta, pero por otros motivos. Sospechaban que no era la suya ni siquiera como lengua prestada. Suponían que era la lengua y la sintaxis del Estado revolucionario. Eso fue al menos lo que detectó Mario Vargas Llosa. Quien escribe en esa lengua no cuenta tan solo las vivencias de una “vida infame” en su relación con el poder. Se trata de algo diferente: si en la “autocrítica” la Seguridad se deja oír a través de la voz del poeta, en los poemas, según el censor, se capta una cantidad de informaciones que tienen las marcas de la sospecha. Digamos que de una sospecha literaria se deduce una sospecha política. En ambos casos se debe responder a las preguntas que hace la institución. De qué tratan estas preguntas. Aunque pocas veces el censor cita los versos del poeta, es en su interpretación donde se hace visible el sentido de la poesía. Nunca renunciará a esta idea: en los epígrafes, en las referencias geográficas, el poeta finge hablar de otra cosa, y para desnudar esos artificios, el censor debe otorgar a la poesía un régimen de verdad, hablar no del contenido sino del significado de los poemas, de las “intenciones” del autor. De este modo, en sus hipótesis de lectura todo se vuelve evidente: una vez destruida la ilusión de la palabra poética, esta no puede más simular. Y para saber cuándo miente o engaña el poeta, el censor debe construir previamente una teoría de la representación literaria que dirima la cuestión de la verdad de lo que dice el poema, una teoría destinada a descubrir las formas de ocultamiento del poeta. Desde el punto de vista de Portuondo, la crítica literaria tendría como misión descubrir y revelar “la intención que determina una peculiar estructura y un estilo personal”, “hacer asimilable y comprensible lo difícil u oscuro de símbolos y de estructuras”, pues en “la crítica, como en la zafra, tenemos que empuñar, guerrilleros, pluma y mocha”. Lo que denuncia desde el principio el crítico-censor es cualquier posibilidad de pensar el espacio literario y de la cultura como libre de sospechas, en el que ese espacio es considerado como reducto del discurso subversivo y el discurso poético, en consecuencia, como relato de una conspiración. Su teoría de la literatura se sitúa en la hipótesis siguiente: para el censor-crítico, la literatura y la cultura se tratan como ritos de purificación ideológica.

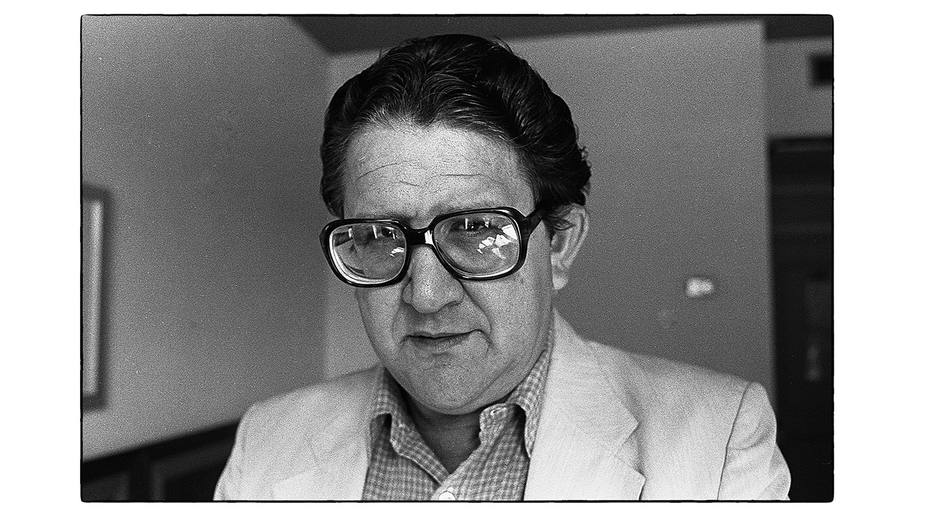

3. Resulta significativo que Ángel Rama, al realizar a inicios de 1980 un balance de la narrativa de los 60, omita de manera significativa, considerando como algo poco relevante desde el punto de vista histórico, el tema político, en cuanto “tiene más utilidad consultar las transformaciones económico-sociales sobrevenidas en el continente desde la segunda posguerra que demorarse en las discusiones políticas excesivamente ideologizadas que han signado aún más a los años setenta que a los sesenta”. Pero incluso si esto fuera cierto, ¿por qué una perspectiva política del boom tendría menos utilidad que el punto de vista sociológico? ¿No es acaso esta elección metodológica consecuencia de una elección interpretativa, fundada no obstante en cuestiones políticas? Con este criterio le era posible al crítico uruguayo clasificar y ordenar sin estridencias las opiniones personales de Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Jorge Donoso en torno a la definición del boom, dividir idealmente el mundo editorial (incluyendo las revistas) en una oposición entre cultural y comercial, e intentar fijar un origen temporal (1964) a este movimiento de acuerdo a un juicio cuantitativo (el aumento de las ventas de las obras de Cortázar). No es difícil advertir un nexo esencial entre la perspectiva sociológica que alega Rama y la noción de objetividad, como si “las discusiones políticas” restaran distancia y operatividad en el estudio de un fenómeno cultural o literario. Pareciera que aún a inicios de 1980 el fantasma del caso Padilla seguía acosando la escritura y la conciencia de algunos intelectuales, precisados a mantener con este caso una relación de reticencia y delicadeza, mientras por otro lado consideraban estos mismos intelectuales como una misión ética advertir aquellos “rasgos” que definirían a un autor de derecha (el “señor” Borges, como apunta Rama). No se trata de reactivar estos esquemas simplistas de interpretación que hicieron un largo recorrido por la crítica literaria en los años setenta y ochenta del siglo pasado, sino de interrogar los objetos de estudio que dichos esquemas hicieron posible, las divisiones que trazaron en el estudio de los hechos culturales, las nociones y conceptos utilizados para organizar aquellos objetos, y de esa manera reabrir el pasado con nuevas preguntas sobre nuestra contemporaneidad.

__________________________________________________________________________

Bibliografía

Ángel Rama, “El ‘boom’ en perspectiva”, en: Ángel Rama (ed.), Más allá el boom: literatura y mercado, Buenos Aires: Folios, 1984. pp. 51-110.

Michel Foucault, La vida de los hombres infames, Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1990.

J.M. Coetzee, Contra la censura. Ensayos sobre la pasión por silenciar, Caracas: Random House Mondadori, 2007.

Manuel Díaz Martínez, “El caso Padilla: crimen y castigo (Recuerdos de un condenado)”. INTI: Revista de Literatura Hispánica (Cranston, Rhode Island) Vol. 1, No. 46, 1997. pp. 157-166.

Heberto Padilla, Fuera del juego, Miami: Edición Universal, 1998.

José Antonio Portuondo, Ensayos de estética y de teoría literaria, La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1986.