Textos de Rafael Castillo Zapata, Michaelle Ascencio, Ramón Escovar León y Mario Morenza

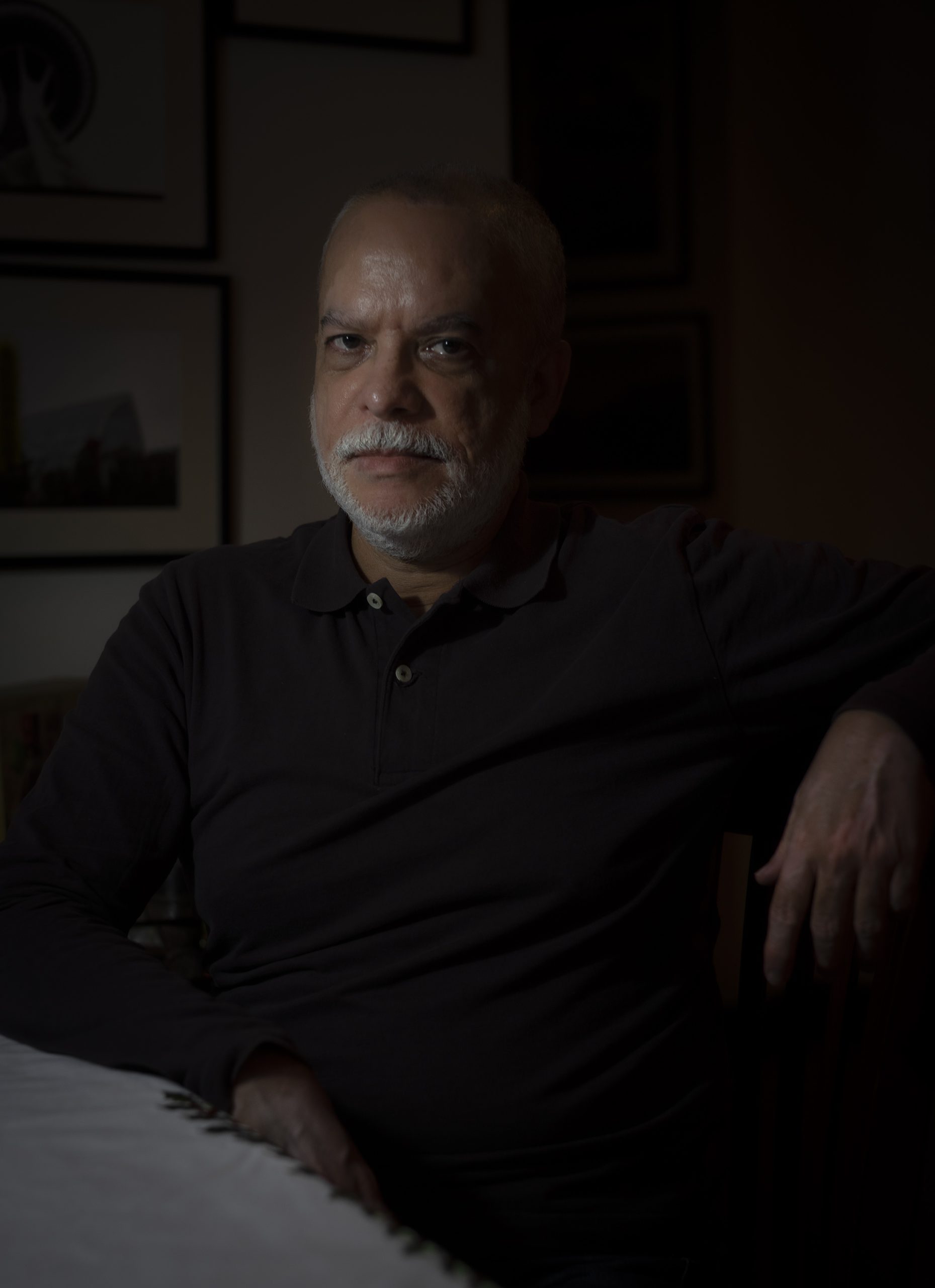

Rafael Castillo Zapata

Una educación sentimental, mi vida en la Escuela de Letras

Atrapado en los tremedales de una carrera -Medicina- que no se avenía con mi carácter, escapé a la Escuela de Letras sin saber muy bien lo que hacía, espoleado por las recomendaciones de un compañero de estudios, Bartolomé Celli, quien me aseguraba, según lo entendí en aquel entonces, que la Escuela de Letras era una especie de monasterio donde iban a parar todos los amantes de los libros, como yo, pues él conocía de mi afición por la lectura y la escritura.

Quizás, Bartolomé nunca pronunció la palabra monasterio, pero yo me imaginé una comunidad de hermanos -de iguales- reunidos en torno a una misma fe, leyendo e intercambiando libros, pasando horas y horas en nutridas y acogedoras bibliotecas, compartiendo y comentando las impresiones de sus lecturas, sin otra exigencia que entregarse a su placer. Puedo asegurar -o al menos así lo recuerdo- que no pasó por mi mente la pregunta acerca de la finalidad de unos estudios semejantes: qué iba a hacer con ellos una vez que me graduara, cómo iba a vivir ocupándome de algo que sólo me brindaba satisfacciones a mí mismo.

Impulsivamente, solicité el cambio de carrera sin consultarlo con mi familia. Mi padre, sereno como siempre, se sorprendió mucho cuando le comuniqué lo que era ya un hecho cumplido, me recomendó que revirtiera aquella decisión atolondrada, que siguiera estudiando Medicina sin abandonar por ello mi pasión por los libros, citándome, de paso, buenos ejemplos de famosos médicos que también fueron o eran escritores. Pero yo no cedí, aunque la reflexión de mi padre resultaba completamente razonable y, además, perfectamente practicable. Lo que acabó de colmar el vaso fue mi récord de calificaciones en las principales asignaturas de la carrera: era tan pobre, tan vergonzoso, que no había posibilidad de que yo remontara la cuesta de aquellas vertiginosas empresas llamadas Anatomía, Histología, Bioquímica, y qué sé yo qué más. Además, estaba mi pusilanimidad natural. Aunque no tuve problemas en disecar cadáveres en las dependencias de la Escuela José María Vargas, la visita a las dependencias del Hospital Clínico Universitario me deprimió de tal forma que comenzó a crearse en mí una suerte de pánico ante la evidencia de que no iba a ser capaz de enfrentarme a aquellas escenas lúgubres y tristes de gente sufriendo entre olores sobrecogedores y síntomas espeluznantes. La visión de un documental sobre los internados rurales terminó por convencerme de que mi idílica visión de la vida de un médico -tomada sin ningún tipo de malicia por mi parte de la lectura de “Un médico rural” de Kafka- era una fantasía irresponsable. Me vi paralizado ante decisiones trascendentales gracias a las cuales la vida de otros seres humanos dependería de mí, y no fui capaz de asumir semejante reto: gente que podría morir por culpa de mi impericia, por la falta de recursos, por un diagnóstico errado. No le expliqué todo esto a mi padre, pero él entendió, vagamente, mis razones, y a regañadientes, pero resignado, aceptó que cambiara una carrera de tanto prestigio -y que tantas esperanzas había creado en mi entusiasmada y orgullosa familia- por una carrera de la cual la mayoría de la gente nada sabía para qué servía. ¿Pero tú ya no te estudiaste las letras?, decían, malintencionados, algunos parientes y allegados socarrones y maledicentes.

El hecho es que un buen día de octubre de 1978, me vi yo, bisoño, subiendo la famosa cuesta del Edificio de Humanidades que lleva, con su no menos famosa bifurcación, bien a la Escuela de Filosofía, bien a la de Letras. Aquella tarde iniciática fui directo a una aula -la 201, creo- en la que se impartía una materia que se llamaba, si mal no recuerdo, Lingüística I. Fue entonces cuando comprendí en qué me había metido, no en un monasterio, sino en un laboratorio donde se analizaba el lenguaje y se pretendía estudiarlo científicamente, como si se tratara de un fenómeno clínico. El asombro y la estupefacción que me inundaron al principio se fueron disipando, no obstante, durante el desarrollo de aquella clase, que dictaba un pintoresco profesor, enfático y ocurrente, llamado Juan Manuel Sosa.

Terminé disfrutando mucho la lingüística y sus alrededores, así como el resto de las materias. Me enamoré de entrada de una tal Hanni Ossott, aborrecí desde el primer día a un tal J. R. Guillén Pérez, aburrí a un poeta meditabundo que hizo que me convirtiera en un curioso lector de Rilke, adoré al gran León Algisi, el venerable erudito que nos abrió las puertas del portentoso paisaje de Grecia. Conocí a Jorge Romero y a su novia Josefina, y de inmediato nos hicimos compinches. Luego se fueron agregando nuevos amigos, Alberto Márquez y Lola Lli, Federico Prieto y Marisela Rodríguez, Reynaldo Bello Guerrieri, Ricardo Bello y tantos otros. Gracias a Alberto entré en contacto con su hermano Miguel y sus amigos, todos ellos poetas, miembros del taller que la escritora Antonia Palacios llevaba en Calicanto, su acogedora casa de Altamira. Así fue como la noche de un lunes asistí a una extraña reunión de iniciados donde la oficiante mayor, la autora de Ana Isabel, una niña decente, leyó en voz alta, para mi absoluto desconcierto, unos poemas que, incauto, decidí mostrar entonces, instigado por mis compañeros. Alguien más ha contado la historia de lo que se generó allí con la lectura de aquellos poemas donde, entre otras cosas, cantaba la doméstica alegría de mi madre por la compra de una flamante licuadora marca Oster. Poco después, los hermanos Márquez, junto con Yolanda Pantin, Igor Barreto y Armando Rojas Guardia y yo mismo creamos un grupo poético redactando, inspirados y patéticos, un anacrónico manifiesto vanguardista que nos dio, de pronto, mucha visibilidad en el campo cultural donde nos movíamos. Mis dos primeros poemarios surgieron de esa experiencia. Nada de eso habría ocurrido si yo no hubiera dado aquel salto mortal de Medicina a Letras.

Durante dos años alterné mis andanzas de bohemio posmoderno con mis estudios en la Escuela. Racional de corazón, siempre aposté por las ideas claras y distintas, por las cosas que podían probarse y comprobarse. Por eso me aclimaté a la atmósfera de la llamada Área II, donde podía hacer congeniar a Aristóteles con Barthes, a Girard con Macherey, a Abrams con Blanchot. Más especulativo que categórico, visitaba con agrado las estaciones de veraneo donde reinaban la Ossott y la Palacios, rodeadas de una cohorte de iniciados que las seguían a todas partes como elegidos. Iba de visita y me divertía escuchando hablar de Los Buddenbrook o de Nietzsche, de Camus o de Joyce, de Cavafis o de Virginia Woolf, de Proust, de Flaubert, de Rilke, de Cervantes, de Vallejo, de Novalis, de Lawrence, de Miller, de Eliot. No me importaba mezclar a Jakobson con Guillermo Sucre, ni a Freud con Lezama Lima. Nunca entré a los famosos seminarios del oracular doctor López Pedraza, el aula en la que disertaba era una especie de cueva donde se adoraba a Jung y se practicaban ritos a los que sólo ciertos catecúmenos tenían acceso. Solía ver a la profesora Gramcko por el cristal de la puerta del aula donde impartía su clase, pertrechada siempre de un pintoresco cartón de leche de medio litro puesto sobre su escritorio. Disfruté mucho los cursos, eruditos y pedantes, de Francisco Rivera: él me introdujo en las ondoyantes et diverses aguas de Montaigne. Gocé los vertiginosos malabarismos dialécticos de Adriano González León, El Memorioso, mezclando el Popol Vuh con Ginsberg o a Asturias con Breton.

En fin, parafraseando a Hemingway, hoy puedo decir con mucha alegría que la Escuela de Letras donde yo estudié era una auténtica fiesta, un manicomio apasionado, un pandemonio plural donde todos los saberes podían mezclarse, aunque algunos sectarios trataran de impedirlo con dogmas y con poses. Pero yo fui siempre a mi aire, dejándome llevar por mis inclinaciones naturales y mis debilidades no menos naturales. En la Escuela de Letras me encontré y me acepté a mí mismo como soy, me aquilaté en mis gustos y en mis intereses, me enamoré, me despeché, descubrí que ese bolero es mío. Y, un buen día descubrí, de la mano de mi querido maestro Hugo Achugar, que me gustaba la idea de enseñar; gracias a él, como preparador del Departamento de Teoría y Crítica Literarias, subí un día a su cátedra y experimenté las delicias misteriosas -mitad espanto, mitad gozo- de hablarle a una multitud. Con él aprendí que la docencia es una de las ramas del teatro. Y desde entonces llevo adelante mi semestral tragicomedia sobre las tablas, por las que me muevo como un actor entusiasmado, pendiente de honrar honestamente mi papel.

Michaelle Ascencio

El esplendor de la diversidad (sobre el pensamiento, la diferencia y los mitos). Fragmentos

En la vida diaria obviamos nuestras diferencias y nos tratamos como si todos fuéramos semejantes: es la estrategia, una especie de acuerdo tácito que empleamos para evitar conflictos y para reforzar los lazos que mantienen a la comunidad unida. Si nos remontamos a los comienzos de la humanidad veremos que, en principio, toda cultura suma, y la exogamia invita a casarnos con nuestros enemigos. Esta invitación a sumar y a convivir fue lo que permitió el crecimiento de la humanidad y la formación y consolidación de la cultura. Sumar siempre y no restar es el principio que rige la expansión del Homo Sapiens.

Pero cuando las diferencias ya no pueden ser tratadas como semejantes, cuando el como si ya no nos funciona, es que hemos dejado de ver a nuestro prójimo como semejante, es que no nos vemos reflejados en él y lo percibimos como extraño. Desde tempranas épocas, la humanidad ha tenido dos actitudes ante el desconocido: la primera es, precisamente, la de la curiosidad frente a lo exótico. De esta curiosidad surge, como en el joven Lévi-Strauss, el deseo de conocer, deseo este que suma, que dilata nuestra visión del mundo, que amplía nuestros conocimientos sobre la realidad. Rechazar al extraño es la otra estrategia de la cultura para ignorar, anular o liquidar a ese prójimo que produce una perturbación, precisamente por ser diferente. Grave cosa ocurre cuando el extraño se aloja dentro de nosotros, cuando nos convertimos en extraños para nosotros mismos. La literatura de todos los tiempos ha dado cuenta de esta inquietante extrañeza que nos sobrecoge cuando no reconocemos la humanidad en nuestros semejantes o peor aún, cuando no la reconocemos en nosotros mismos: dragones, dráculas, fantasmas, marcianos son, generalmente, personajes que simbolizan el otro desconocido en el que se proyectan todo tipo de amenazas, de malas intenciones y de poderes nefastos. La literatura oral está llena de estos personajes atemorizadores, pero también la literatura escrita, cuentos y novelas, desde Edgard Allan Poe hasta Franz Kafka con el personaje que al despertar se ve en el espejo convertido en una cucaracha. Es en estas situaciones, cuando desconocemos a nuestro prójimo, cuando dejamos de percibir al otro como semejante, que el espíritu humano, que nuestra facultad de pensar se pone a prueba: son oportunidades para demostrarnos que creemos en la unidad psíquica del género humano, que creemos realmente que Homo Sapiens, la especie humana, está en todos los lugares donde se encuentre un ser humano. Fue Lewis Morgan, por cierto, para muchos el fundador de la Antropología Social, el que proclamó la unidad psíquica del género humano, cuando estudió las sociedades indígenas de Norteamérica y concluyó que los indios iroqueses o los apaches no son menos civilizados que los griegos y los romanos.

Colocarnos frente al objeto de investigación que vamos a estudiar como se colocó Lévi-Strauss frente a los bororo, con esa actitud de asombro y con ese espíritu de explorador y sabiendo, además, que iroqueses, romanos, esquimales y pigmeos, irlandeses y venezolanos son la misma gens, la misma gente: he ahí lo que hace saltar la chispa del pensamiento para que el objeto se muestre, y como los cofres encantados de los cuentos de hadas, se abra a la comprensión y muestre sus tesoros. La sorpresa ante el fenómeno dado era una recomendación de los estructuralistas a los que se iniciaban en la investigación. Me parece que podemos seguir recomendándola. Y así como el poeta épico se asombra ante la abigarrada variedad del mundo, ante el esplendor de la diversidad que se explaya ante sus ojos, e invocando a la musa comienza a cantar, así nosotros, llevados por el mismo asombro y la misma sorpresa, nos acercamos a nuestro objeto, impidiendo, con esta actitud, que los prejuicios, los lugares comunes y los clichés puedan ponerse en marcha y nublar la diversidad, opacando o tergiversando el conocimiento de la realidad. Los prejuicios, como bien lo sabemos, son estados de opinión, opiniones que constituyen la negación de toda reflexión, de toda indagación en cuanto petrifican al mundo, congelándolo en una visión ya dada, cosificada. La homogeneización, la igualación, la nivelación; en última instancia, la eliminación de las diferencias no puede sino conducir a la reducción y al empobrecimiento de nuestro conocimiento de la realidad. No nos confundamos además: la unidad psíquica del género humano significa que un iroqués, un romano, un goajiro y un inglés tienen las mismas capacidades para desarrollarse en todos los ámbitos de la cultura, cada uno en su estilo y a su manera. En otras palabras, Homo Sapiens es el mismo en todas partes en su diversidad cultural, en la pluralidad de sus manifestaciones técnicas, artísticas, místicas, y en sus estilos de pensar, en sus maneras en la mesa y en sus formas de convivir. La diferencia es un concepto antropológico fundamental en la teoría de Lévi-Strauss. Diferenciar es la primera operación del espíritu humano para conocer el mundo y, por ende, es el primer principio clasificador de la realidad, al separar las plantas comestibles de las no comestibles, los animales domesticados de los animales salvajes, las tribus amigas de las enemigas. LéviStrauss, que ha estudiado en profundidad las clasificaciones de los pueblos llamados Primitivos, afirma que el principio clasificador basado en el binarismo está en la propia naturaleza y tiene como primer modelo a nuestro propio cuerpo. Cielo y tierra, hombre/mujer, arriba/abajo, izquierda/derecha, día/ noche, alto/bajo, frío/calor, constituyen el patrimonio común de la humanidad, la realidad primera con la que cada grupo construye su cultura. A partir de este modo de ordenar al mundo se da también la oposición entre humano y animal, y de una forma más abstracta entre humano y no-humano, oposición de signo nefasto que puede, en nombre de un poder, destinar un grupo humano a la categoría de no-humano y condenarlo a la esclavitud y al exterminio. No tengo que referirme a los genocidios de la Historia para que se comprenda el lado siniestro de esta clasificación que desconoce al semejante.

Cada cultura posee una visión de lo que constituye lo humano, y la humanidad llega hasta la frontera lingüística, étnica o religiosa que esa cultura trace. A menudo, los pueblos se llaman a sí mismos los hombres, los verdaderos. Más allá de los griegos, todos los no-griegos eran clasificados como bárbaros, primera acepción de la palabra extranjero; los indígenas taínos de las Antillas se llamaban a sí mismos, los nobles: este es el significado de la palabra taíno. Un ejemplo actual sería decirles que un haitiano empleará la palabra negro para referirse a otro haitiano, y llamará blanco a todos los que no son haitianos, así sean negros. Los bantúes de África son los hombres de la tribu, es decir, los humanos.

El hombre y la mujer bantú se hallan en un espacio intermedio, arriba están los antepasados que los protegen y les otorgan fertilidad, y debajo de la tierra están los ogros que viven en cavernas (como algunos animales que viven en cuevas) y son caníbales. A propósito de lo que acabamos de decir, anotemos que, en general, el canibalismo ha servido históricamente para establecer un límite entre lo humano y lo no-humano. Esto explica que tanto los africanos como los europeos que cazaban a los esclavos tuvieran el mismo temor: los africanos creían que los blancos los cazaban para comérselos y los europeos cazaban a los africanos porque eran caníbales, es decir, porque no eran humanos. Esta perversa facultad de relegar a un grupo humano a la categoría de lo no-humano, esta deshumanización de una humanidad es la raíz de la ideología del racismo: ir segregando a aquellos que consideramos diferentes, más específicamente, ir arrinconando, empujando a aquellos cuya diferencia nos parece insoportable hasta excluirlos, hasta echarlos de la humanidad. Hemos dicho que Homo Sapiens es uno en su diversidad. Sin embargo, si uno o varios rasgos de esta diversidad (el color de la piel, la fe religiosa, determinadas costumbres) es tachado de peligroso, dañino o insoportable, se pone en marcha el mecanismo de la exclusión, mecanismo que puede tener consecuencias fatales… El racismo entonces revela una intolerancia extrema con las diferencias: el racista no tolera la presencia de lo que no es su imagen, y como Narciso quiere ver solo su imagen en el espejo de la humanidad. Los negros, los indios, los judíos, pero también las mujeres, los gordos, los flacos, pero también los de derecha, los de izquierda, los comunistas, los extranjeros… Cualquier rasgo o condición puede ser satanizado y a partir de esa satanización condenar a la exclusión y a la desaparición.

El trabajo del espíritu comienza allí donde ya no reconozcamos lo humano en nuestros semejantes.

En Akademos. Revista semestral arbitrada e indizada. Volumen 24, ns. 1 y 2 enero-diciembre 2022. FHE-UCV.

Ramón Escovar León

Mis años en la Escuela de Letras

Mis cinco años como estudiante en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela me permitieron resaltar la importancia de la literatura para sentir la vida desde una perspectiva diferente. A esto hay que agregar que la literatura es –a no dudar– un valioso apoyo para la hermenéutica y la redacción jurídica. Por eso, mi inscripción en la Escuela de Letras era cuestión de tiempo. En verdad, tenía varios años pensando inscribirme hasta que hice un curso de literatura rusa con María Fernanda Palacios, que me enganchó. Lo que vino después fue materializar mi inscripción en la Escuela y aprovechar esa invalorable oportunidad que la Universidad Central de Venezuela me brindaba.

Así comencé nuevamente mi vida de estudiante, con la obligación de cumplir un horario, investigar en bibliotecas, presentar exámenes y todas las actividades que rodean la vida estudiantil. La disciplina de lecturas me permitió aproximarme, desde una mirada académica, a autores clásicos como Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare, Montaigne, Ortega, Unamuno, Marx, Camus, Nietzsche, Faulkner, Kafka, Borges, Cortázar, García Márquez, Gallegos, Vargas Llosa, Pocaterra, Ramos Sucre, Díaz Rodríguez, Whitman, Valle Inclán, Machado, Cadenas, González Rincones, Rojas Guardia, Saussure, Foucault, Rosenblat, entre otros.

La importancia de las materias del pénsum encuentra respaldo en el nivel académico de los profesores, quienes confeccionaban sus programas con autonomía de cátedra. Por eso, los cursos semestrales tenían el perfil que les imprimía cada profesor, siempre respetando la sustancia de los contenidos programáticos. En esta faena, la publicación del Folleto representa un aporte relevante del profesorado para garantizar la coherencia y calidad de los cursos que se imparten semestralmente.

Y algo que no puede pasar inadvertido es que en la Escuela de Letras aprendí a ver los asuntos jurídicos –que es el centro de mi vida académica y profesional– desde una perspectiva más amplia. En efecto, la literatura constituye una valiosa herramienta en la interpretación de los asuntos jurídicos complejos. A esto hay que añadir que la literatura enseña a expresar con claridad lo pensado, tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Y la manera de razonar los trabajos jurídicos puede desarrollarse por la vía de la ensayística, que es el género bisagra entre la literatura y el pensamiento, porque pone en tensión la reflexión propia con su expresión escrita.

Oliver Wendell Homes Jr, quien fuera un notable jurista y juez de los Estados Unidos, sostuvo que “la vida del derecho no es la lógica sino la experiencia”. Si la vida del Derecho es la experiencia más que la lógica, y si reflexiono a partir de mi experiencia, como lo predicaba Miguel de Montaigne, el ensayo permite, entonces, razonar a partir de la experiencia, lo que constituye el objetivo de la reflexión ensayística.

Por otra parte, en los textos literarios es posible encontrar problemas jurídicos que se resuelven literariamente. Por esta razón, en la enseñanza del derecho se pueden utilizar novelas, cuentos, crónicas y ensayos literarios para ampliar las perspectivas sobre los casos concretos. Así, por ejemplo, de El mercader de Venecia de Shakespeare, se pueden extraer elementos para estudiar el complejo tema de la interpretación de los contratos.

El proceso de Kafka permite estudiar los enredos que ocasionan las visiones formalistas y burocráticas del derecho. De Doña Bárbara, de nuestro Rómulo Gallegos, se puede estudiar el asunto de los linderos, lo cual se conecta con temas como los juicios de deslinde y la acción reivindicatoria.

Lo anterior evidencia que las escuelas de Derecho deben incorporar los estudios de literatura en la formación jurídica, para potenciar la interpretación y la expresión jurídica. Porque la literatura es, como la define la Real Academia Española, el “arte de la expresión verbal”. Esta es una clara enseñanza de mis estudios en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela.

Mario Morenza

Mares de Narrativa, el arte de tallerear

I. Cada vez que me encuentro ante una página en blanco de Word, me cuestiono si he olvidado escribir. Es el vértigo. Un abismo bidimensional. El cursor del mouse y una línea vertical, solitaria, late en ese vacío.

Muy lentamente, garabateo frases aquí y allá, desperdigo ideas. Tecleo delete con frecuencia. Con esfuerzo y las más de las veces desorientado, intento darle forma a una pulsión inicial, ya sea para escribir un relato, una crónica, un ensayo.

Es un proceso lleno de dudas. Escribir sobre un taller de escritura de cierta manera es precisar el inventario de un proceso de cómo se despejan estas dudas, o permanecen.

Con esta frase siempre inicio mi taller Mares de Narrativa en la Escuela de Letras ucv: «La lectura es la mejor herramienta para aprender a escribir cuentos. Por más truquitos, mañas y esquemas, decálogos y consejos de youtubers o post en Instagram, no existen atajos ni fórmulas sobrenaturales. La escritura exige trabajo, demanda horas sentado a la mesa».

En más de una ocasión, a quien se acerca y me dice que lo suyo es escribir, que eso de las lecturas no le va, siento la obligación de aclararle que se encuentra en el lugar equivocado, o transita justamente uno de los tantos posibles atajos, extraviado del camino natural. Y que, aún peor, se pierde de mucho.

Esto a menudo me pasaba con un taller que impartí entre 2015 y 2019 en otra institución. Nunca atendieron a mis sugerencias de cambiar el subtítulo: totalmente comercial pero engañoso: «cómo escribir historias que a todo el mundo le gusten» o algo así. ¡Se ofrecía alcanzar un nivel de luminosidad mesiánico en tan solo cinco sesiones!

También es pertinente que señale dos tipos de talleristas: el tallerista que genuinamente quiere dedicarse al oficio, ese que ama leer, y esta pasión le ha sembrado la inquietud por escribir; y aquel otro tallerista que se acerca por mera curiosidad o repentino entusiasmo, que habitualmente ha estudiado otra carrera y quizá ya está obstinado, se acaba de divorciar, que aprovecha una soltería o jubilación recién adquiridas y, de pronto, siente la necesidad de contar su vida. Entonces, como director de un taller, puedo guiar de la manera más grata posible a este segundo tipo de tallerista. Hasta que ese repentino entusiasmo, muchas veces también efímero, se le agote. O, con los años, por qué no, surja algo notable.

Naturalmente, prefiero al primer grupo: compartes lecturas, se intercambian ideas. Una frase random de mis talleres puede ser «ah, por qué no aplicar la estructura de ese relato delirante de Ethan Coen combinada con la de otro de Palahniuk, y con cierto aire a la estética de Fonseca o Villoro».

Ahora bien, ¿se puede enseñar a escribir en un taller? La respuesta es un no rotundo, monolítico. Siempre cito o parafraseo unas líneas del genial Monterroso: «La verdad es que nadie sabe cómo debe ser un cuento. El escritor que lo sabe es un mal cuentista». Pero en mis talleres, eso sí, en cualquiera de sus variantes, y esto lo he comprobado en los diez años que llevo dictando Mares de Narrativa, será el punto de inicio de la carrera como contador de historias de aquel tallerista que asuma su rol fundamental como lector, porque es probable que muchos de los temas que asome en los ejercicios de escritura los desarrolle en obras venideras o que, a estas primeras versiones, más tarde, con la experiencia, le aplique un riguroso trabajo de depuración o quién sabe si se trate de un ejercicio narrativo, a lo Balza Style.

Y algo más: precisamente tallereando te conviertes en mejor profe, lector y escritor. Uno es el primer aprendiz. Porque te cuestionas constantemente lo que has estado escribiendo o bosquejando.

II. Mi concepción sobre la importancia de los talleres ha variado con los años. Desde luego, hubo un tiempo en el que asistí a talleres, como inscrito, como oyente, y tomé notas de las ocurrencias de mis profes. Y sí, me marcaron aquellas sesiones en Letras entre 2002 y 2008. Siempre recuerdo con nitidez las clases de María Fernanda Palacios, Alberto Barrera Tyszka, Consuelo González, Luis Felipe Castillo, Ricardo Hernández Anzola, Jorge Romero. A menudo, desde el recuerdo, vuelvo a esos talleres inolvidables precisamente cuando estoy ante una página en blanco.

Con el tiempo, me tocó tallerear. Quizá un sueño trastocado de mi niñez en la que aspiraba a ser director técnico de baloncesto. En bachillerato me quedé pasmado en un metro setenta y siete. Esta estatura me daba pocas posibilidades para ser basquetbolista profesional, ni siquiera base armador, pese a mi infalible puntería. Entonces, ya en pregrado, descubrí que, además de escribir, podía recuperar algo de esa esencia infantil cuando me graduara: ¡ser director técnico!, pero en este caso ayudaría a un equipo de jóvenes narradores a afinar sus tiros narrativos, sus dribles metafóricos, la puntería verbal con el objetivo de emocionar al lector en el tabloncillo de los mundos posibles: ese abismo bidimensional.

III. Un objetivo, quizá el primero, en el arte de tallerear, es hacerte saber que somos animales narrativos. Y que, a partir de entonces, verás la realidad bajo ese orden y criterio. Inicio, desarrollo, clímax, desenlace. Ya no contemplarás una película ni escucharás un chisme de la misma manera. O una canción o un podcast sobre la Guerra Fría.

Igualmente, insisto siempre en una actividad: leer. Suelo últimamente asignar tareas de rastreo bibliográfico: si quieres escribir un relato sobre un biólogo marino, buscas relatos, películas, material teórico sobre el tema. Si el tallerista desea escribir un relato sobre un panadero serial killer o una actriz de teatro con telekinesis, le indico lo siguiente, recordando una mítica frase de Carlos Sandoval: «Todo tiene su bibliografía». En estos tiempos tan audiovisuales, de podcast y youtubers, les aconsejo que no solo se limiten a indagar una bibliografía literaria; los motivo a que curioseen películas, series, documentales, incluso estudios sobre aquello que desean escribir. Si ya tienen algo recopilado espontáneamente, eso quiere decir que existe un interés legítimo, situaciones o personajes que, en conjunto, la realidad y la imaginación nos confieren. Ese tema que te obsesiona, te acompaña y te acompañará durante buena parte de tu vida. Desde el inicio, hasta el desarrollo, clímax, desenlace.

Entonces, ¿por qué no aventurarse y sorprenderse con eso de esperar a ver quiénes nos acompañan?

Y es ahí cuando te digo: «¡adelante!», que seguro esa curiosidad la compartes con muchos. O con pocos o nadie, ¡qué importa si nadie! O tus lectores te esperan en el futuro. Escribir es buscar respuestas. «Narrar es errar», alguna vez escuché decir en clases a Juan Pablo Gómez. Reconocer las preguntas que tenemos que hacerle a la vida. Si estas respuestas llegan a encontrarse quizá nuestro octanaje literario se agote, ¿para qué continuar en la búsqueda de lo que ya se tiene claro? Mientras tanto, persistimos… Iniciamos, desarrollamos, climatizamos, desenlazamos.

IV. Ineludiblemente pertenecemos a una tradición que se alinea en los pedregosos e infinitos caminos del realismo. Como toda mirada panorámica, se puede examinar desde varios ángulos: podemos precisar lo que se está publicando fuera del país, lo que me parece grandioso. Y de eso habla ya todo el mundo. Pero para no ponernos lasa mejor hablo en este espacio de las historias que se gestan. De autores, sí, que han empezado a escribir en mis talleres, algunos son mis tesistas, y cuyos cuentos me desarman: pues son una belleza, y que incluso han obtenido premios destacados en categorías juveniles y universitarias, tan valiosos para el porvenir de nuestras letras como lo fue en su momento el concurso de cuentos de El Nacional. Para no extenderme, aunque quisiera, mencionaré solo algunos de estos autores: Camila Cassani, María Daviana Galíndez, María Alejandra González, Andrea Leal, Annya Rivas, Oscar David Medina, Miguel Mota, Alesthea Vargas, Gabriela Vignati.

En líneas generales, la narrativa naciente se desapega, sin dejar de ser comprometida, del peso hegemónico del realismo. Probablemente se perciba en los próximos años un tránsito similar al ocurrido entre la narrativa de la «década violenta» y los años finiseculares: el tránsito entre la temática de predominio político hacia ficciones con asomos fantásticos, incluso oníricos, literarios, policiales entre otros, de finales del siglo xx.

Estos escritores se inclinan por el relato fantástico, la ciencia ficción, el terror. Y conjugan herramientas y recursos narrativos con conocimientos teóricos que promueven su poética autónoma. Y este interés no riñe de ningún modo con el posible asomo de cierta realidad venezolana, solo que este referente no prevalece ante la construcción psicológica de los personajes ni la decisión de deslizar elementos fantásticos en sus ficciones.

En pocas palabras, se encauza ese fenómeno que Marcelo Cohen definió como «dejar hablar a una especie de rumor interno formado de magmas emotivos». Este autor sostiene que si existe «una eficacia a la cual uno puede aspirar en la literatura estriba en la expansión de la conciencia», primeramente, la de uno, y así acercarnos a la realidad que habitamos. Desde la primera sesión de Mares de Narrativa hasta esa primera versión final de un cuento aspiramos a darle forma a esa pulsión inicial en medio de una realidad cada vez más desorientada.

Iniciamos…