Por GUSTAVO VALLE

Es la palabra mitad del que habla y mitad del que escucha

Michel de Montaigne

La lectura

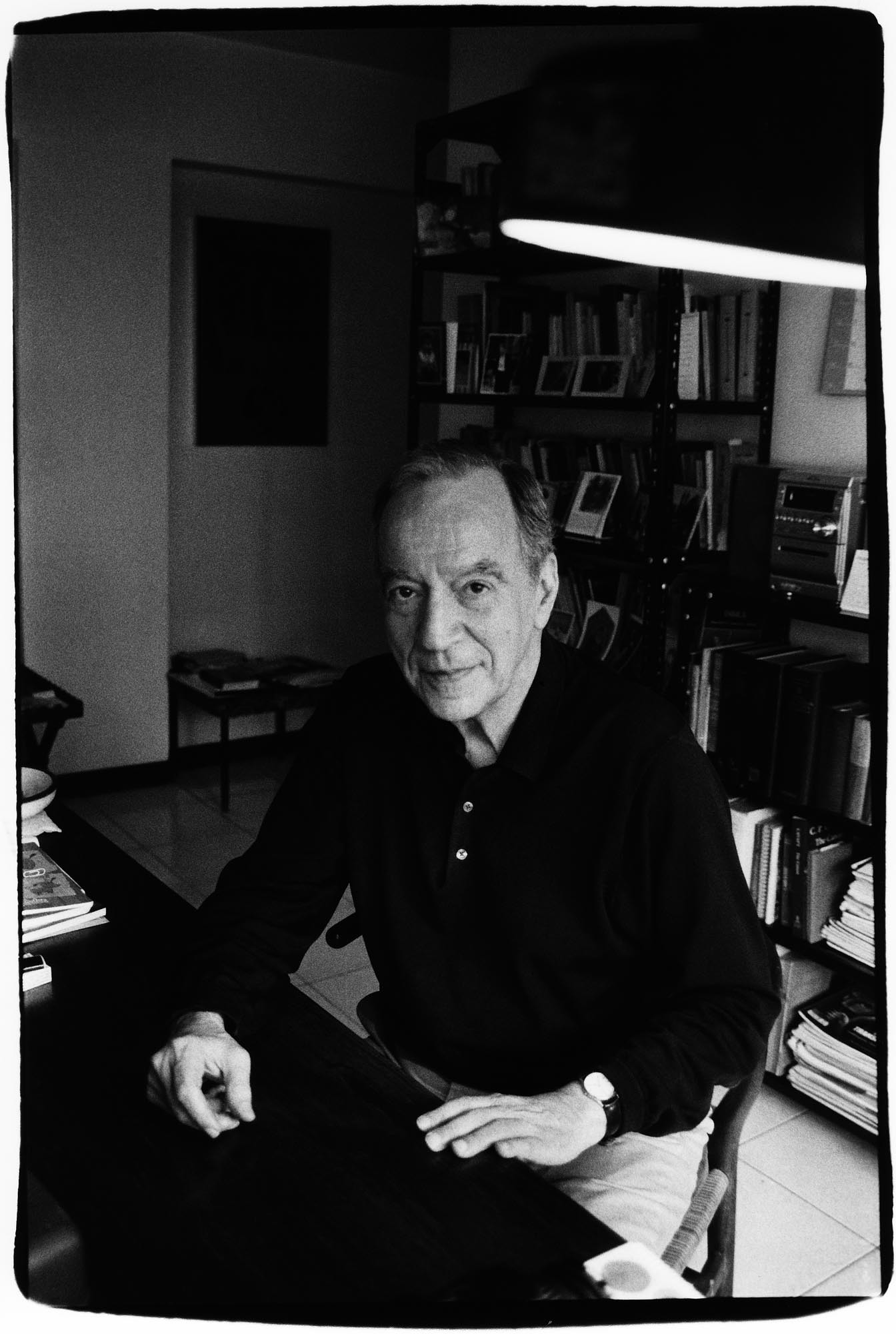

¡El glorioso pasillo de la Escuela de Letras de la UCV! El verdadero campus universitario es ese malecón o bulevar, donde si uno afina la mirada puede ver pasar voces y pensamientos enredados huyendo hacia el extravío. Y allí, encima de los mosaicos diminutos y grises que conforman el piso, confundido entre alumnos despeinados y lunáticos, vi hace muchos años por primera vez a Guillermo Sucre, cigarrillo en mano, detrás de sus anteojos, ligeramente inclinado hacia adelante. Parecía distraído, como concentrado en algo ajeno a aquel bullicio que lo rodeaba; su orgullosa delgadez le daba un aire de maestro irónico e incisivo. Fumador de dedos ligeros, Sucre sostenía el cigarrillo con temperamento aéreo, y lo apagaba mucho antes de que se consumiera. Me acerqué para saludarlo, a pesar de que por aquellos años yo no saludaba a nadie.

—He comprado su libro —dije.

—¿Cuál? —preguntó.

—La máscara, la transparencia.

—¿La edición de Monte Ávila o la del Fondo?

—La del Fondo.

—¿Y cuánto pagaste?

Siempre fue muy consciente de las precarias economías de sus alumnos. Compré La máscara, la transparencia sin saber que estaba adquiriendo algo que me acompañaría a todas partes, un libro que formaría parte de mi equipaje. Y pronto supe que se trataba de un clásico moderno, la puerta de entrada a la poesía hispanoamericana del siglo XX; y también el mejor cruce entre erudición y sensibilidad crítica, un auténtico libro centáurico, para decirlo con palabras de Alfonso Reyes.

Leí en pocos días el prólogo y muchos de los ensayos que lo integran. Para asistir a sus clases me impuse esa disciplina, pues era la forma, así lo pensaba, de estar a la altura. Sobre sus clases gravitaba una leyenda de pasillo: la del profesor exigente y estricto, una especie de sensei intimidante y severo. Pronto me encargué, por experiencia propia, de desmentirla: detrás de su apariencia escrupulosa no había en él reciedumbre sino auténtica pasión por la literatura y la enseñanza de la literatura.

Poeta, ensayista, maestro. Tres vocaciones fundidas en una. Lo admiré como maestro (acudí a sus clases puntualmente, no siempre con la tarea hecha, como quien peregrina, en vez de a Los Chaguaramos, a Delfos); lo admiré como ensayista (envidié —y muy probablemente copié— su estilo abundante en matices, levemente dubitativo, el uso de los dos puntos), y después de años de haber frecuentado sus cursos y sus libros, lo admiro como poeta, como uno de nuestros mayores poetas, poseedor de una palabra que no arriesga concesiones:

a igual podredumbre condenados

el poema

la mano que lo escribe

y la que lo borra

la mirada que lo sigue

y la que lo rechaza

el que lo sueña

solamente

el que además lo inventa

Yo aprendí a leer con Guillermo Sucre. No es una exageración. Hablo de la lectura como máquina de fabricar incertidumbres. El mecanismo de desmontaje de falsas afirmaciones y trampas verbales. La lectura en su función más desencantada, pero al mismo tiempo celebratoria. Por aquel entonces estaba convencido de que sabía leer (descifraba, comprendía, etc.). Más tarde me di cuenta de que era otra cosa: leer consistía en sembrar algo allí, donde algo o alguien nos habla. Y había que hacerlo lentamente, sin apuros, porque estábamos ante algo capital. Recuerdo que en su Taller de Ensayo leímos Bodas en Tipasa, de Albert Camus, y nos detuvimos largamente en aquellas líneas, como si fuésemos sus centinelas. Porque leer era rehacer el lento trabajo que se había tomado el escritor en componer su libro. Demorábamos las palabras para extraerles sentido, quizás también para imaginarlo. Nada más lejos de engullir o devorar párrafos para después jactarnos de una erudición —o indigestarnos—.

De aquellos años me quedó la manía de consultar con mucha frecuencia a Montaigne y Séneca. Siempre podía encontrar, en algún lugar de las endiabladas páginas de los Ensayos del francés o Las cartas a Lucilio del cordobés, un nuevo interrogante, una pista. A Sucre le debo ese ejercicio de reincidencia que nos permite volver sobre una misma página como si se tratase de algo familiarmente distinto. Y específicamente le debo la lectura reincidente de Montaigne. Y a Montaigne le debo la lectura reincidente de Séneca. Es decir, una red de necesidades recíprocas, de conexiones electivas. Una desconcertante genealogía —donde habría que incluir a Mariano Picón Salas— y que hace de la (re)lectura un entramado sobre el cual descansamos, y que nos empuja hacia algo bastante parecido a nosotros mismos.

Después supe de la revista Sardio, donde Sucre tuvo una participación fundamental, junto con Adriano González León, Salvador Garmendia y otros. Me enteré de su amistad con Octavio Paz, de sus colaboraciones en la revista Vuelta (que, dicho sea de paso, pueden verse en el archivo on-line de Letras Libres). Admiré su trabajo en Monte Ávila, que coincidió con la época dorada de la editorial. Leí sus traducciones de Saint-John Perse, Wallace Stevens y William Carlos Williams, así como su estupendo ensayo Borges, el poeta, y los artículos que por aquel entonces publicaba en El Universal. Descubrí a Picón Salas (injustamente desterrado de la enseñanza en la Escuela por aquel entonces) y compré la edición de sus Obras Completas que el mismo Sucre había preparado y prologado. Y por último adquirí su monumental Antología de la poesía hispanoamericana moderna, ese faro de la poesía en nuestro idioma, un modelo de cómo elaborar una antología y concebir un canon.

Mientras tanto seguí participando de sus cursos: El Quijote, el seminario de Montaigne, el taller de ensayo. Y pronto adopté el disfraz del alumno silencioso y atento, como si albergara un vasto mundo interior en mis gestos de artificio. Fui discreto al máximo, casi hasta la ridiculez, y participé de un ejercicio intelectual pleno de entusiasmo y deliberado misterio. Sólo después de un tiempo pude entender por qué diablos todo ese imberbe histrionismo. Era la manera, torpe sin duda, en que podía manifestar mi admiración.

La escritura

En sus clases Sucre insistía en la producción de textos libres. Sus consignas eran deliberadamente vagas, con apenas una justa orientación rectora; nos ponía en el abismo de nuestras propias preocupaciones, en una indefensión vertiginosa y estimulante. Pedía trabajos sin límite de páginas ni temas excluyentes. La apuesta era alta: que ese aparente vacío se convirtiera en motor creador. Una actitud profundamente respetuosa del mundo y de las posibilidades productivas de cada quien. La única forma —parecía decirnos— de escribir un buen texto es hurgar en uno mismo. Una suerte de adaptación al aula de aquel propósito de Montaigne: “La materia soy yo”. Es decir, poner la vida al servicio de nuestras páginas. Ya Mariano Picón Salas había acuñado aquella épica frase: escribir era “ejercer el oficio de ser hombre”. En otras palabras, una conciencia ética de la escritura. Si la lectura es la puerta a una conciencia crítica del mundo, para Sucre la escritura adopta esa conciencia, pero frente a uno mismo, es decir, una exploración desprejuiciada de lo que podemos pensar y queremos decir.

Si hacemos caso al viejo Jesús Semprún, existe una crítica analítica y una crítica sintética. La primera consiste en hurgar en las minucias y detalles de lo que leemos. La segunda contiene el desafío de extraer una imagen, un sentido, y también un juicio, a partir de la lectura. Atrapar, digamos, el alma del libro que leemos. Sucre se decantaba por esta última. Sus ensayos críticos son en sí mismos un estilo literario y una construcción de sentido. Es decir, albergan una mirada creativa, porque la lectura es un ejercicio de creación. Al igual que Borges, Sucre no enseñaba literatura. Enseñaba a amar la literatura.

Cuando le entregué mi tesis de grado (fue mi tutor para un trabajo sobre la poesía del peruano Javier Sologuren) salimos de copas. Nunca antes habíamos compartido más que un café en la cafetería de la facultad. Me sorprendió con un ron con cocacola cuando llegué a su departamento en Los Caobos. Luego deambulamos por Sabana Grande, y nos instalamos en una barra muy cerca del Gran Café. Terminamos ebrios.

Todo eso ocurrió justo antes de que Sabana Grande dejara de ser el epicentro de intelectuales, escritores y artistas, el bulevar de las peñas y tertulias de la ciudad. Todo eso ocurrió un año antes de yo salir del país, y lo demás es memoria. Visto hoy, luce remoto y fantasmal aquel escenario. Hablo de 1996.

En 1993 Sucre había publicado en la revista Vuelta una serie de artículos críticos de la política y la intelectualidad nacional. Aquellos Cuadernos de la cordura ya presagiaban lo que ocurriría años más tarde:

Lo que florece en nuestro país es el stalinismo cultural, con sus cultos fetichistas, y sus intimidaciones e intolerancias. En todo caso, nunca en Venezuela se había llevado a tal exacerbación el patrioterismo más grosero.

Fustigó a quienes coqueteaban con la posibilidad de una salida no democrática a los problemas del país, y pudo ver de manera muy clara cómo cierto sector de la intelectualidad venezolana desesperaba por una nueva utopía, bajo el amparo de una recién llegada casta militar. Esto le granjeó críticas y rechazo. Se le llegó a reclamar ¡hablar mal del país en una revista extranjera! Fueron años confusos, que algún día podremos mirar con mayor claridad, pero en los que se gestó la Venezuela militarizada, monologante y autoritaria de hoy en día. Y Sucre —no debemos olvidarlo— ejerció una libertad de pensamiento y una conciencia crítica, a contrapelo de lo que buena parte de la opinión pública exigía, y otros tantos deseaban.

Libertad, sí. Libertad de conciencia, que es libertad crítica. Y en el caso de un poeta como Sucre, “libertad bajo palabra”, para decirlo con el título raigal de la poesía de su viejo amigo Octavio Paz. “Contra el silencio y el bullicio invento la Palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día”. La palabra como libertad en sí misma, pues se funda y nos funda desde el instante de su invención. Por eso la creación poética contiene una ética que sirve al poeta y a su relación con el mundo. Si la poesía es la revelación de una apariencia, entonces será la revelación del aparente mundo que nos ha tocado en suerte. Este ejercicio revelador a través de la palabra (que no es milagroso ni mágico sino lúcido) es algo para lo que Guillermo Sucre siempre fue fiel. Como si presagiara la Venezuela del siglo XXI, escribió en 1988:

Arrebatados como por un gran viento andamos

por la tierra

hostiles dispersos

sin encontrar la claridad, la quietud.

Versos que lamentablemente siguen vigentes hoy en día.

(*) Este texto tuvo una primera versión dedicada a celebrar el Doctorado Honoris Causa que la Universidad Central de Venezuela otorgó a Guillermo Sucre, María Fernanda Palacios, Adriano González León y a Rafael López Pedraza. Esta “segunda versión” la dedico a Samuel González Seijas, Víctor Carreño, María Elisa Núñez, Juan Cristóbal Castro, Cecilia Rodríguez, Ana María Caula, Daniel Grunbreg, Bartolomé Romero, Elizabeth Haslam, Luis Duno, Boris Muñoz, Rosvigis Cordero y Carlos Sandoval, todos compañeros de aula y privilegiados alumnos.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional