Podríamos decir palabras claves

Yolanda Pantin

Tres veces en mi vida, distintas y distantes en el tiempo, me he topado con esa sentencia. Y cada una, a su manera, ha sido clave. La primera fue en el año 2001, en la Universidad Católica Andrés Bello, en un salón de clases, de la boca de Eduardo Liendo. La segunda fue en el año 2015, en la sala Teresa de la Parra del Celarg, de la boca de Rafael Castillo Zapata. Y la tercera fue ayer por la tarde, en la revista Rastros, en las manos de Yolanda Pantin. Además de esas tres veces, la sentencia ha habitado desde el año 81 en Casa o lobo, el primer poemario de Pantin; así como flota desde el 2001 como epígrafe “disparador” de uno de mis cuentos inéditos: “Podríamos decir palabras claves (Fuego en la boca)”, escrito gracias al taller de narrativa que Eduardo Liendo dictaba en la Universidad Católica y al que yo asistí entre los años 2001 y 2003. Como suele pasar con la literatura (¿más aún con la ficción?) la reincidencia de la frase no es casualidad: no es coincidencia.

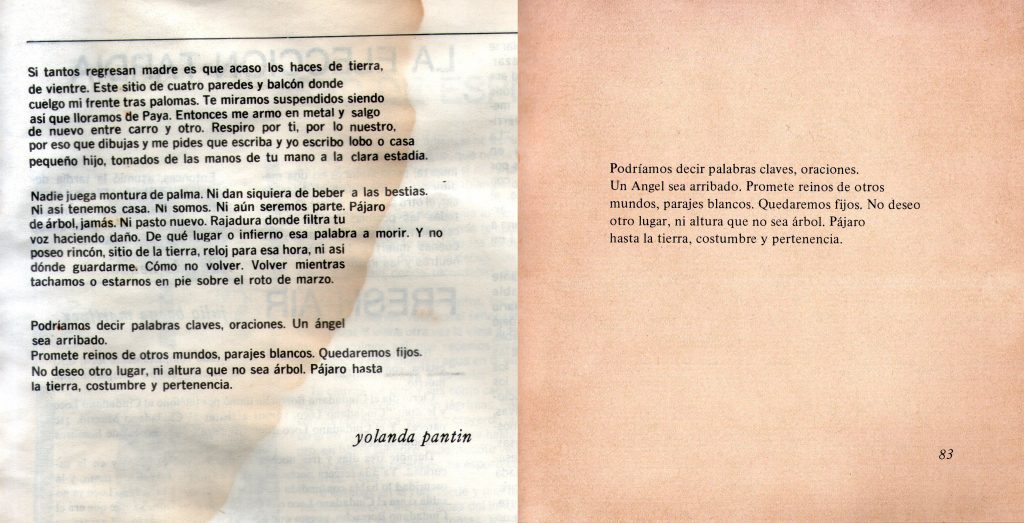

«Podríamos decir palabras claves» en poema de Yolanda Pantin / Revista «Rastros» y poemario «Casa o lobo»

Recuerdo el taller de narrativa como si no hubiese pasado esa década y media. Recuerdo la figura de Liendo: su sencillez, su cercanía, la misma que se siente cuando uno se topa con él en algún festival literario, bautizo de libro, acera o banco de plaza, carrito por puesto o asiento de Wendy’s de Los Palos Grandes. Cuando me lo encuentro, hoy en día, la mención a su legendario taller de la UCAB se hace inevitable. Me dice, siempre: “Yo las recuerdo a ustedes allí sentadas, a ti, a Prakriti, y a otra chica de nombre Raquel, que venían siempre a mi taller”. Yo también lo recuerdo, claro que sí. Durante dos años, todos los martes, la experiencia de estudiar Letras en la UCAB adquiría un matiz más real, más variopinto; para mí, más interesante en cuanto más híbrido: al taller asistían personas de todas las escuelas, de las que recuerdo vivamente a mis amigos Camilo Daza Tapia, de Economía, Prakriti Maduro, de Comunicación Social y Jorge Gustavo Portella, de Relaciones Industriales. También asistían, por supuesto, otros alumnos de la Escuela de Letras. Veníamos de hábitats académicos muy diferentes, pero nos encontrábamos allí porque teníamos en común el amor por la literatura, las ganas de escribir cuentos, y desde luego, la admiración por el escritor Eduardo Liendo: sabíamos que no todos los días se tiene el lujo de sentarse a leer y a conversar con una figura como él. Pero en la UCAB, durante algo así como tres décadas, todos las semanas eso fue un hecho real y posible.

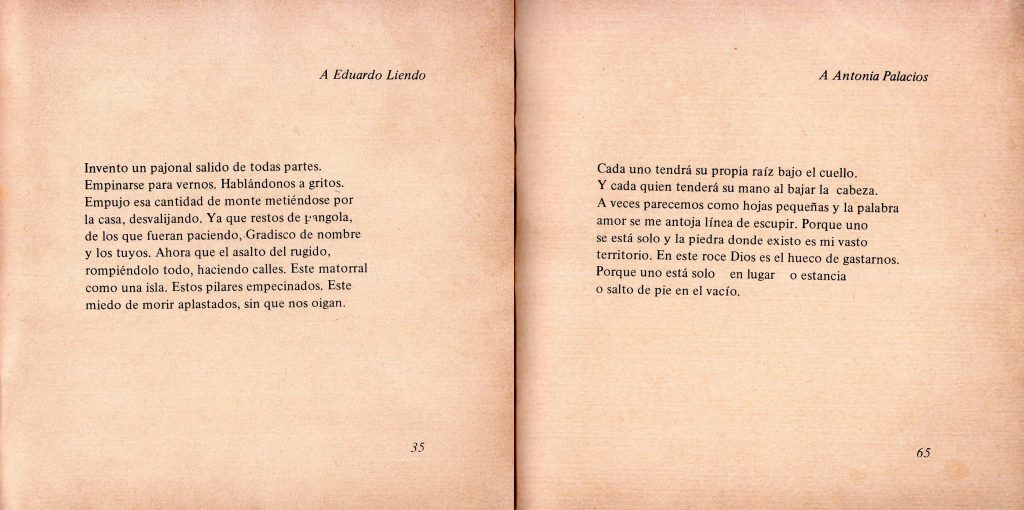

Eduardo Liendo / Vasco Szinetar ©

Cuentos sin anécdota

Quizás debí comenzar por decir que yo no escribo cuentos. Recuerdo los textos de mi querido amigo Gustavo Portella con peculiar afinidad porque, como yo, también él era un ser extraño proveniente de la poesía e incursionando en aguas narrativas – a ver qué pasaba, a ver si los textos “poéticos” se tornaban, de algún modo, “narrativos”; cuando menos, “anecdóticos”. Sin embargo, al taller de Liendo le debo que, durante dos años, yo escribí cuentos sin parar, todas las semanas. A don Eduardo le debo, incluso, un libro inédito de cuentos, completico… quizás raro (en efecto: poco narrativo), híbrido y cercano a la poesía en prosa, un compendio de “cuentos sin anécdota”, como me gusta llamarlos… vaya usted a saber qué son. Insisto: yo no escribo cuentos. Pero cuando comparto esta experiencia con Krina Ber, que pasó por el mismo taller apenas un año antes que yo (¡cómo me hubiera gustado coincidir con Krina en ese salón!, ¡imagínense el lujo por partida doble!), comprendo que Liendo hace eso: dispara al narrador en uno, incita a la escritura, mete el fuego en en el cuerpo lanzando una sentencia al aire – que uno ataja y devuelve como puede, como cuento, como texto, como una bola que arde; porque entonces ya estamos con el fuego en la boca, en el oído, en los dedos: rodando, ardiendo, escribiendo.

Por eso, el tema del legendario taller de Liendo se me hace inevitable, y no solo cuando me lo encuentro a él. Lo he conversado varias veces, con personas que sé que pasaron por esa escuela y recibieron también ese regalo, ese rastro, esa huella. Con Krina lo he hablado en más de una ocasión: este año, en marzo, durante la FILCAR, se asomó en nuestras conversaciones; y ayer por la noche, de manera más sistemática, le hice unas preguntas que respondió con entusiasmo. Cuando le dije: “¿Podrías responderme un par de cosas sobre el taller de Liendo? Quiero escribir algo sobre eso”, Krina replicó en seguida, sin vacilar: “Querida: el taller de Eduardo fue fundamental para mí. Te contesto con todo gusto”. Y así lo hizo.

Entrevista a Krina Ber

―¿Recuerdas en qué época asististe al taller de narrativa de Liendo?

“Caí en el taller de Eduardo Liendo en el año 2000, cuando no pretendía sino mejorar algo mi español, francamente terrible y plagado de errores, para un diario secreto que había vuelto a escribir solo para mí, bien escondido entre los archivos de mis proyectos profesionales. Trabajaba entonces unas ocho a diez horas diarias en nuestra compañía de arquitectura dedicada al diseño industrial en acero y simplemente seguí un impulso que nació cuando inscribí a mi hijo menor en la UCAB: necesitaba quedarme allí, al menos unas horas por semana, hacer algo diferente. En paralelo, por primera vez desde los veinticinco años que vivía aquí, comencé a leer en español. Y así me encontré en ese taller, con cincuenta años cumplidos, entre chamos que tenían menos de veinte. Se sentía penoso, confieso, pero solo en la primera sesión. En las próximas, cuando de los iniciales veinticinco participantes quedamos los siete u ocho que de verdad queríamos escribir, desapareció cualquier diferencia”.

―¿Qué escribías en esa época? ¿El taller te ayudó con algún texto o proyecto particular que recuerdes?

“Para mí fue una experiencia mágica. Al final de cada sesión, Eduardo pedía que le pasaran un libro, cualquier libro; lo abría y leía una línea al azar: esa frase debería servirnos como ‘disparador’ para el texto de la semana siguiente. ¡Y servía! La primera frase (recuerdo) fue: ‘Caminando, caminando y no te acuerdas’. De hecho, comencé el texto con ella. Y salió el cuento de un hombre mayor, fracasado, que escapa de la vida sobre una máquina de ejercicios: ‘Benjamín y la caminadora’; que ese mismo año recibió una mención en el concurso de cuentos de El Nacional, en 2004 entró en mi primer libro, Cuentos con agujeros, y en 2015 en la Antología del cuento venezolano de José Balza. ¡Pregúntame, pues, si me sirvió el taller! Las clases tenían partes teóricas (cuya sabiduría narrativa fue recogida años después en En torno al oficio de escritor) y luego todos leíamos nuestros textos. Los míos tenían muchos errores, pese a lo cual Eduardo me ‘diagnosticó’ con absoluta seguridad que tenía el ‘gen’ de la escritura, y me animó a seguir”.

―¿Cuál dirías que es la mayor enseñanza que te dejó la experiencia de tener a Eduardo Liendo como maestro?

“Lo más importante que me dejó esa experiencia es el recuerdo de cómo me sentía durante todo ese año, mientras la magia del ‘disparador’ funcionaba para mí: en cada frase casual había un cuento. Lástima que esa explosión de creatividad no ha vuelto a repetirse nunca después, cuando ya había leído, publicado y aprendido que eso no era tan fácil. De sus enseñanzas directas me quedan sin duda dos: el valor del trabajo humilde y persistente que implica ‘la voluntad de estilo’, y otra, que es más bien una advertencia: no basta escribir bien, hay que tener algo que decir. (Debe ser por eso que escribo tan poco…)”.

La magia del disparador

Tal como lo recuerda Krina, lo recuerdo yo: don Eduardo abría un libro al azar, al final de cada sesión, y nos lanzaba de allí alguna frase que podíamos usar como título, epígrafe, línea inicial, línea final, o simplemente diálogo tácito que nos impulsara a la escritura. En ocasiones, recuerdo, nos daba alguna otra indicación, derivada de lo explorado en la sesión que acabábamos de tener: “A ver, ahora intenten ustedes un minicuento”, o: “Esta semana escriban un texto que contenga un diálogo”. Lo importante, creo, era hacer disparar el cuento. La frase, el recurso explorado, el ejercicio, eran el fósforo para la página, la pólvora literaria que Liendo nos brindaba.

Y eso sí: no había pólvora sin lectura. Pienso que ese gesto final de tomar el libro y darnos una cita no era meramente una herramienta práctica: un truco que le funcionaba, que nos funcionaba. Pienso que detrás de ese gesto subyace la apuesta narrativa de un escritor de la trayectoria, de la trascendencia, de la honda hechura de Eduardo Liendo. Si algo recuerdo de esos años, además del disparador de cada sesión, era el consejo principal que repetía siempre, tan hondo como llano y simple: “Lean”. La poética que nos arrojaba este narrador era la escritura como lectura, y viceversa. De alguna manera, en las cosas que nos decía, en los libros que llevaba sin falta a cada sesión para leernos algo, en sus “ejercicios disparadores” de taller se asomaba la idea, siempre, de que escribir es algo que se logra leyendo.

Palabras claves

Leyendo Casa o lobo de Yolanda Pantin, no puedo evitar acordarme del taller de Liendo. No solo por la famosa sentencia que se me repite, como verso en prosa de Yolanda o como frase tomada para mi cuento –Podríamos decir palabras claves– sino por la experiencia relatada al respecto por la propia Yolanda, hace un par de años… durante su visita a otro taller, esta vez de poesía, dictado por Rafael Castillo Zapata en el Celarg. En aquel tiempo en que escribía Casa o lobo –nos contó Yolanda en esta visita al taller de Rafael– ella tenía un método: grabarse a sí misma leyendo los poemas, para escucharlos de nuevo, para sentirles la cadencia, para pulirlos y corregirlos – para escribir no solo leyendo, sino oyendo.

Páginas de «Casa o lobo» de Yolanda Pantin / Caracas: Monte Ávila Editores, 1981

Y fue oyendo los textos de Casa o lobo que Antonia Palacios conoció a Yolanda Pantin, en el taller de narrativa de Eduardo Liendo, al que Antonia había sido llevada a una sesión, como invitada muy especial, y donde Yolanda leyó los textos en prosa que escribía para la época y que formarían después su primer libro. Antonia escuchó la lectura de Pantin y la invitó a incorporarse a otro taller legendario que orbitaba la escena de esos años de finales de década de los setenta: el taller Calicanto.

El testimonio de Yolanda Pantin

Recordaba la anécdota de Yolanda sobre su asistencia al taller de Liendo y quise constatar lo narrado: poner a prueba mi memoria que, como víctima y victimaria de todo lo literario, juega trampas, esconde y adorna, elide y ficciona aquello que llamamos “hechos”. Por eso, le pregunté a Yolanda si también ella podía responderme algunas preguntas sobre su experiencia como tallerista de Liendo, y su primera respuesta fue algo extraordinario: me mostró los dos ejemplares editados de la revista Rastros.

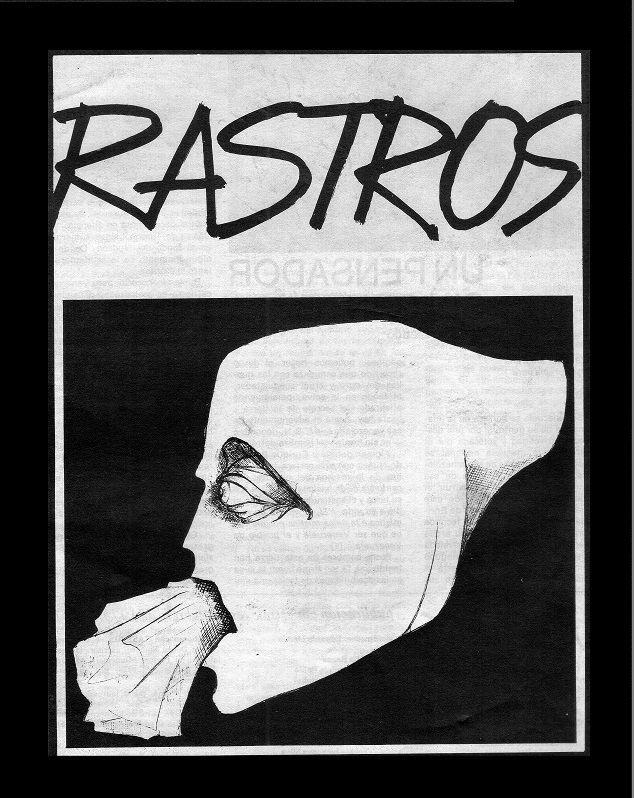

En sus años iniciales, el taller de narrativa de la Católica que dictaba Eduardo Liendo decidió sacar una publicación, que fue bimestral y que tuvo dos números: enero-febrero y mayo-junio de 1979. La revista se llamaba Rastros y estaba hecha por los talleristas de Liendo, coordinada por él, ilustrada por Pantin y diseñada por Manuel Aponte. Incluyó textos de los miembros que asistían en esos años a las sesiones: Carol Prunhuber, Julio Baena Martínez, Obdulia Castro, María Celeste Olalquiaga, Iraima Mogollón, Elena Iglesias, Miguel Márquez, la propia Yolanda; así como valiosas colaboraciones de escritores ya con más años rodados para entonces, como Denzil Romero, Eleazar León, William Osuna, Pancho Massiani y el propio Eduardo Liendo.

«Rastros». Primer número de la publicación bimestral del taller de narrativa (Escuela de Letras, UCAB, enero-febrero 1979). / Dibujos (portada y revista): Yolanda Pantin

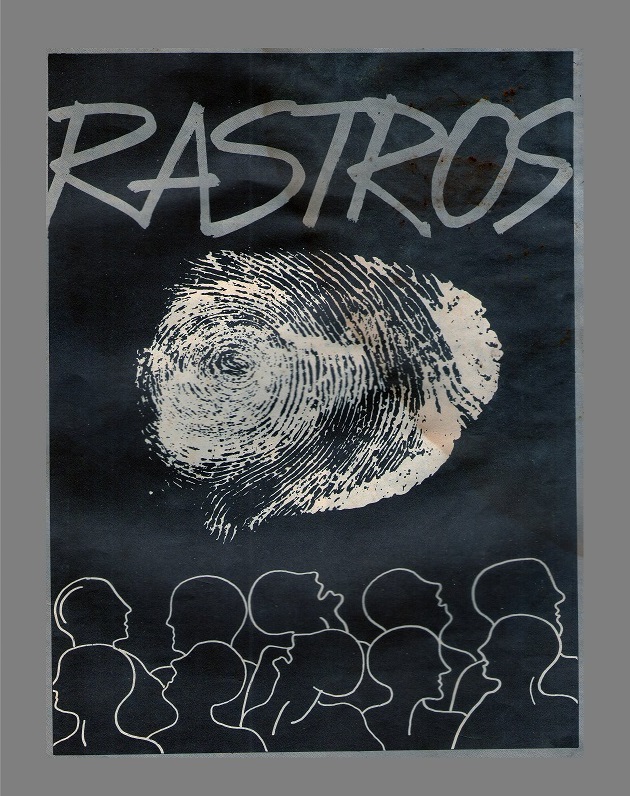

Me detengo en las ilustraciones de las portadas: en una veo lo que parece una máscara escupiendo papel por la boca; en la otra, una huella sobre varias siluetas de rostros perfilados y anónimos. Pienso en aquel que escupe fuego sobre las cabezas de otros, pienso en el papel como ráfaga de incendios. Abro el segundo número de la revista Rastros y se me devuelve la sentencia: “Podríamos decir palabras claves”. Allí está otra vez esa frase frente a mis ojos, entre mis dedos. Como una huella, una marca clave que no desaparece. Se lo comento a Yolanda, se ríe, me cuenta y me muestra cómo ambos números de la revista contienen fragmentos de Casa o lobo, antes de que fueran Casa o lobo. Ojeo ambos Rastros y veo que la revista publicó también poemas, ensayos: no solo cuentos. Sonrío.

«Rastros». Segundo número de la publicación bimestral del taller de narrativa (Escuela de Letras, UCAB, mayo-junio 1979). / Portada y diseño gráfico: Manuel Aponte. Dibujos (revista): Yolanda Pantin

Le pregunto a Yolanda por Calicanto, por Antonia. Recuerdo haber visto fotos de Calicanto donde aparece Eduardo Liendo; comprendo el tráfico entre ambos talleres, la importancia de los préstamos literarios entre los géneros, entre los textos, entre los grupos, entre los amigos que se reúnen en torno a la literatura.

Grupo Calicanto / Archivo de Vasco Szinetar

Yolanda me cuenta cómo frecuentaba ambos espacios: generadores de textos, generadores de fuego. Me cuenta cómo iba con Eduardo a imprimir la revista, los rastros de una tradición literaria estampada en dibujos y en la hibridez de sus líneas. Entonces, me hace otro regalo espléndido al narrarme: “Recuerdo a Antonia llegando a la Católica. Como siempre, tan elegante, vistosa. Con un paraguas largo”… y me deja esa imagen flotando: en el aire, en el oído, en los dedos, resonando cual fósforo en el cerebro.

Caracas, 22 de agosto de 2017

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional