Por JUAN CARLOS ZAPATA

Y los vimos. Eran hordas. Y los viste, Madre. Eran enjambres. Y los vi. Eran tropas. Y Hermanos los vieron. Eran grupos. Y Padre los vio desde el Cielo. Parecían hormigas. Y tú, Madre, desde la ventana grande de la casa, los viste cruzar el puente. Eran la masa. Los vimos cruzar el río. Eran legión. Apartar la maleza, despejar los escombros, descorrer la cortina de la libertad. Eran multitudes. Los vimos ingresar a esa tierra más allá de la frontera. Eran muchedumbres. Tierra de la cual nos advertían en las distantes horas de las chiquilladas que había que sacudirse el polvo de los pies al volver de ella. Contaba el ciego de la limosna que era la tierra de la maldita guerra de más de medio siglo, de la violencia del machete y el fusil, de la pesca milagrosa, de las alucinaciones y los deslenguados, desojados y desmembrados, de las bombas y el terror, de la mano poderosa del patrón, más poderosa esa mano que la mano poderosa de Dios. Y esa tierra con el mismo polvo del camino, resultaba hoy ser el escape, ser la paz, la oportunidad, el otro comienzo de ellas y ellos; y era la ruta y el pasaje hacia otros linderos, y destinos, a otro mundo de este mundo. Y cada sujeto y elemento de la muchedumbre iba cargado con bultos y maletas, con atados y atadillos. En un maletín cabía la vida. En un morral todos los sueños. En un saco los muertos con sus tumbas. En una mochila el pabellón, el himno y el escudo nacional, la iglesia, los rezos, la música, los tambores, el instrumento de cuatro cuerdas. En un viejo baúl, toda la rabia. En un bolso el sexo del hombre o la mujer que se dejaban atrás. En un cofre la sonrisa y las lágrimas de los hijos a los que se prometían enviar por ellos. Y viste, Madre, a la negra de la blusa amarillo chillón, el busto inflamado, la barriga plana, pantalones cortos en unas piernas macizas de ébano, con la mirada firme hacia el horizonte, hacia el camino de la llanura que tendría que recorrer con el fin de alcanzar el paso de las montañas empinadas cubiertas de niebla, heladas y desnudas de vegetación. Y ella iba sin miedo, decidida, con la mandíbula apretada, los ojos despabilados, un bulto sobre la cabeza, sostenido por la mano derecha mientras que con la izquierda cogía la mano pequeña de la hija más pequeña pues otra un poco mayor, que también era menor, se asía al bolsillo trasero de su pantalón corto blanco, muy blanco. Y a las niñas tampoco se les veía el miedo sino la seguridad contagiada por la madre que transitaba firme la última distancia del puente que la alejaría del hambre, y llevaba hambre, la enfermedad, iba enferma, de la pesadilla, estaba oprimida, de la incertidumbre, estaba harta, de la promesa incumplida, estaba frustrada, del charlatán del micrófono, estaba decepcionada, del uniforme verde oliva del delito, estaba avergonzada, del gordito que ordenaba, estaba saturada, del bigote que destruía, estaba podrida, de la mujer emperifollada que manipulaba, estaba atormentada. Nada ni nadie podía detenerla, coincidieron Hermano I y Hermana III. A ese ritmo y a ese paso podía atropellar a quien se atravesara en el camino, a los rebullones rojos, las sombras armadas del puñal, a las sombras que formaron las sombras en el arte de matar, a los activistas del dolor, quienes aún en la última línea roja del puente, despojaban a los aglomerados, desesperados, de parte de lo que llevaban encima. Pero a ella no. Ella en sí misma era una ola de entusiasmo, henchida, cabeza erguida, dispuesta a tragarse y conquistar los mundos, cual sea que le aparezca enfrente. Y Hermano IV se estremeció al verla alcanzar el último centímetro. Era una mujer arrebatada, más bien borracha de fe, diría Hermano X, y los once sonreímos. Viste, Madre, al hombre con el bebé en brazos. Y a la joven que empujaba al novio. Y los hermanitos que se daban aliento. Y vimos el rebullicio de los bultos negros con equipajes rosa, y maletas azules con morrales Mickey Mouse, y maletines de piel fina con neceseres de abuelas enterradas, y cajas de cartón con envoltorios hechos en cobijas de dormir, y uno llevaba una bolsa de papel en la que ocultaba una arepa sin relleno, y otro llevaba una bolsa plástica de supermercado, y una muchacha cuatro maletas imposibles compradas en una tienda china, y un hombre pelo pegado el candado de la habitación donde nació, y la señora mayor de la cola de caballo la llave de la vivienda que la cobijó, escondida entre las tetas todavía firmes, y hasta una bebé iba con su tetero, y aquella otra mujer, joven y agraciada, con otro aún sin nacer. Y vimos, Madre, al que hablaba por teléfono, y adivinamos en las lágrimas que eran palabras de despedida. Y Padre observó desde el Cielo la marea que llenaba el puente como aquella vez que los artistas de un lado y otro del río se unieron para cantarle a la paz. Y el puente era un embudo, más bien el conducto final de una garganta de la cual aparecían gentes que se movían compactas en una misma dirección. Y no era la única y sola garganta de aquel monstruo de laboratorio, había tres y cuatro más en varios puntos de la extensa frontera, y unas eran este y otros puentes, y otras trochas y caminos verdes, y otras diversos ríos de diversas aguas con diversos colores y diversas corrientes de diversas fuerzas. Y supimos, Madre, que unos iban sin documentos. Y otros sin ninguna seña de identidad. Eran anónimos tras un gobierno de caridad. Tras un trabajo y un comienzo. Una empresa que fundar. Y supimos de varios que escapaban de la cárcel del esbirro, camuflada la cabeza en la capucha del chaquetón. Mientras, la manada se indicaba el qué hacer y cómo hacer y qué no hacer al llegar allá, donde se hablaba con los labios apretados y las gentes tenían los cachetes colorados y vestían de abrigos y sombreros. O más allá donde se confundían las lenguas, los gustos, los bailes y las imaginaciones. Inclusive más allá donde los podían ver de reojo con el riesgo de que nadie les tendiera la mano. Pero todo era preferible a aquella cadena y aquella miseria; aquella escasez y aquella tortura; aquella muerte de mengua y aquella prisión; aquellas paredes de hospital y tumba en que se había convertido el suelo de promisión. Llevaban colchonetas y sacos de dormir, una alfombra roja, esteras y mantas de fibra gruesa, almohadas y cojines. Y se cubrían con cachuchas tricolores, y con gorras del equipo de la afición, trapos anudados a placer. Te lamentaste, Madre, por el anciano afligido que lo dejaba todo pero más hubiera dejado de haberse negado al ruego de la nieta que iba a lo que sea. Y en el gentío se veían y escuchaban los rostros y los tonos de la diversidad territorial. ¿Somos así?, preguntó Hermana VI. Unas de cara ancha, otras más afiladas. Unas voces cantarinas, otras más sosegadas. Unas ojos rasgados, otras ojos redondos. Unas achatadas, otras perfiladas. Unas de cintura prieta, otras menos ceñidas. Y hasta te reíste, Madre, de quienes se vestían como de fiesta. Siempre coquetas, comentaste. De labios pintados. De ojos remarcados. De cejas delineadas. Y cabello recogido. Una jovencita, edad de señorita, llevaba bien puesta una corona de reina. Y un miope sus gafas anchas. Y a un tullido lo apuraban con sus muletas. Y estaba la chiquilla del triciclo y la vieja de la silla de ruedas. Y la sombra de un flaco alto se extendía sobre una acera. Y a uno que había sido gordo los pantalones le bailaban. Iba uno con bata de médico. Y otro echando cálculos. Y una dibujaba. Y aquel va de mimo. Y allá, haciendo grupo, quienes protegían varios violines y trompetas. Hubo quien no quiso dejar el loro. Y otro el televisor. Una, creyéndose ya a salvo se arrodilló, extendiendo las manos al cielo, lo cual hizo sonrojar a Padre, allá en el Cielo, confundido. Y se iban los que reparaban las fugas de agua, que no había; los que arreglaban la electricidad, que fallaba; los maestros sin textos y sin alumnos; quienes curaban entrañas y muelas, impotentes sin medicinas. Se marchaban los artistas sin público; los periodistas con noticias congeladas; los economistas sin economía; las madres sin hijos que cuidar; las generaciones de ingresos míseros. Se iban todos, Madre, precipitados, enardecidos, huyendo de las máscaras y las sombras, de los rebullones rojos, de los alaridos proyectados por la muerte. Se fueron los nietos y nietas de las vecinas, de tus comadres y amigas de la Calle Rivas. Se fueron marchando. Se fueron aterrados, formando pelotones hambrientos de ilusión. Con la ilusión de apaciguar la pena, a veces cantaban y a veces guardaban silencio, un silencio sobrecogedor. Se fueron, Madre. Nos fuimos. Tú nos viste cruzar el puente.

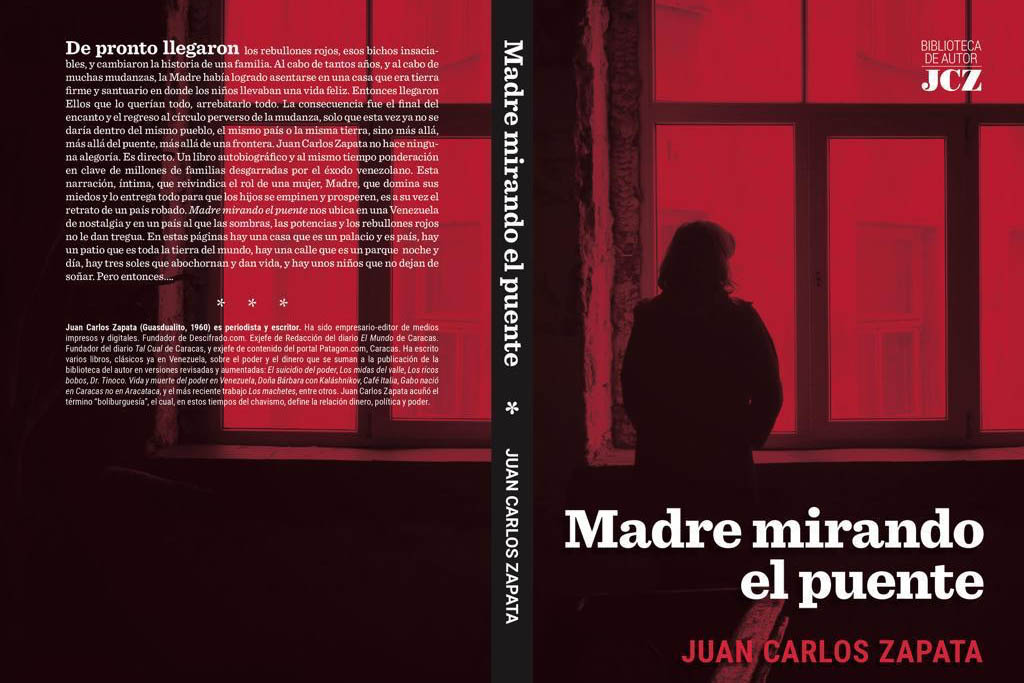

*Madre mirando el puente. Juan Carlos Zapata. Biblioteca Juan Carlos Zapata. Disponible en Amazon, 2020.