Edgardo Rodríguez Juliá, ganador de la Segunda Bienal Internacional de Novela Francisco Herrera Luque, es un escritor que posee un afilado bisturí, un cortante acero implícito en el lenguaje y con ese instrumento le hace la autopsia a la realidad de una manera limpiamente irónica.

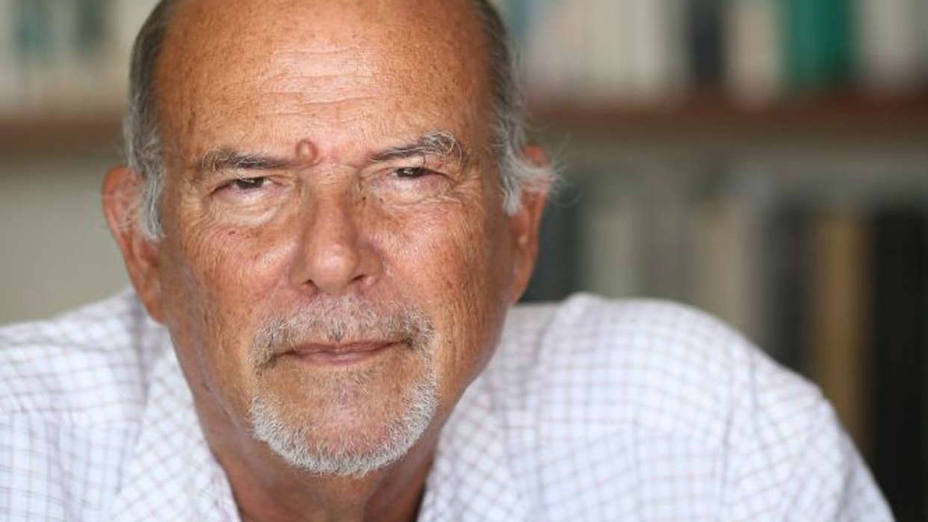

En la fotografía destaca inmediatamente su mirada: ojos escrutadores, entrecejo evidenciando la molestia de una interrupción (el fotógrafo debería apurarse y tomar la fotografía de una vez), y eso no es otra cosa que la incomodidad de estar encerrado. Le gusta caminar para no subir de peso, para escuchar las voces de la calle y acercarse a las playas de San Juan, donde se huele la presencia de las algas y se siente venir el fuetazo de las olas.

Recorre los barrios, las zonas playeras y sus ojos siguen los movimientos de los jubilados, de las ancianas, de los niños, de los recién operados, con la misma fijeza que el águila asume con su presa. Su alma se alimenta, evidentemente, de esas historias que están contenidas en la dama vieja, que va con un gran bolso buscando un lugar donde asolearse o en el hombre solitario que estira una toalla en la arena y se sienta a darse cabezazos con la lejanía, mientras interiormente se pregunta “¿Por qué me dejó?”.

Edgardo Rodríguez Juliá tiene las manos en los bolsillos, escondidas, protegidas, impacientes también por recobrar la normalidad y la libertad de acción. La correa se estrecha exigiendo nuevos huecos, reflejando la tenacidad del hombre que ha vencido la pesadumbre de esa barriga que amenaza a todo cuarentón. La barba, esa perilla que ahora está de moda, él la ha llevado siempre, como un mosquetero. Es un logotipo adquirido seguramente cuando el escritor era muy joven y había decidido que en los libros y en la escritura estaba su vida. Barba definitoria. Alguna vez se la habrá afeitado para recuperarla en pocos días, intranquilo, sintiéndose desnudo o infiel sin ella.

Sol de medianoche

La voz ronca y caribeña de Edgardo Rodríguez Juliá llega como una estación de radio atravesando una tormenta.

―Sí. soy yo… ―dice―. De casualidad me agarraste en este teléfono. Ya no vivo aquí.

―Su novela Sol de medianoche ¿qué tema aborda?

―Es una novela sobre la gente que acude a la playa, personas golpeadas por la vida que van a sanar sus heridas a la orilla del mar. Esa es la temática. También reúne elementos de novela policial, de novela existencial y tiene muchos elementos urbanos de San Juan. Hay un recorrido por los barrios. La novela está centrada en el ambiente de una playa que se llama Isla verde.

―La escritura ¿tiene que ver con el tratamiento que le dio a Una noche con Iris Chacón?

―No. No: de hecho, una cosa no tiene que ver con la otra. Son dos modos de escritura muy distintos. Dos mundos muy aparte. Los personajes son la gente que vive sola en Isla verde y la trama misma es una urdimbre policial. Ese es el hilo conductor.

―¿Hay muchos lectores en Puerto Rico?

―En Puerto Rico pasa igual que en todos nuestros países: hay muy pocos lectores. Una edición promedio no rebasa los tres o cuatro mil ejemplares. Me han dicho que ese es más o menos el promedio en toda Latinoamérica.

―¿Ha logrado vivir de la escritura?

―También hago trabajos de periodismo, en El Nuevo País, de San Juan. Escribo ensayos, entrevistas, crónicas. Hace poco publiqué una serie de crónicas sobre el béisbol. Acá es bastante bien remunerado el trabajo periodístico.

―¿Qué importancia tiene para usted el premio que se ha ganado con Sol de medianoche?

―Imagínate: estoy contentísimo. Es un premio que se da en Venezuela, un país que admiro mucho y hacia el cual siento una especie de cariño muy especial. Es un premio que se prestigia con uno de los grandes nombres de la literatura venezolana y latinoamericana. Me siento honrado y feliz.

En mi viejo San Juan

La segunda fotografía es una playa del atardecer puertorriqueño: las sombras comienzan a chorrearse como tinta, iniciando el paisaje de la noche. En la arena quedaron marcados algunos pasos hechos con pantuflas de goma y otros con los pies desnudos, marcas profundas que delatan el tránsito de cuerpos pesados y cansados. La muñeca abandonada ha conservado intacta la cabellera de plástico y sus ojos de vidrio se intuyen azules, como el agua del firmamento. Alguien la pisó en el estómago y el hueco se ha llenado de arena.

Seguramente la pierna faltante está flotando en el océano. La dueña de la muñeca debe haber vivido una retirada de improviso. Quizás estaba dormida mientras sus padres discutían y despertó de pronto asustada: la jalaron por un brazo y se vio arrastrada por el torbellino de una prisa maternal: mamá recoge las toallas, la cesta de la comida, el bolso de la ropa y el bronceador. Mamá no puede dejar en el olvido playero algo tan importante.

Modernidad conflictiva

Edgardo Rodríguez Juliá conoce profundamente el Caribe y mucho más a su gente. Lo lleva en la sangre, hasta el punto de no sentirse bien si está lejos de la playa. El mar es un capote y él es un toro. Rodríguez Juliá observa su ciudad, sus orillas, las fortalezas coloniales, las calles empedradas, los balcones señoriales, las casitas donde se refugian los puertorriqueños como él. Hay una parte de Rodríguez Juliá que habla inglés. En Caracas, hace dos años, le dijo a Blanca Elena Pantin:

―Estamos marginados respecto a Latinoamérica y Estados Unidos. Nosotros tuvimos en el siglo XIX una guerra que duró día y medio. Los cubanos estuvieron luchando diez años para lograrlo. Puerto Rico es un país que nunca ha querido ser independiente, cosa curiosa. Quizás es una cuestión de escala, de cómo nos hemos concebido, pero esa es la realidad nuestra: nunca hemos querido ser independientes. Nos hemos especializado en una cosa muy extraña, que es la sobrevivencia dentro de los marcos coloniales, un país que ha inventado un modo muy provisional de convivencia con Estados Unidos, muy incómodo desde el punto de vista cultural y muy promiscuo desde el punto de vista económico.

Su voz deja oír metales de musicalidad caribeña, alambres sonoros, insertados como circuitos en un bafle barítono.

Blanca Elena Pantin le comentó aquella vez:

―La literatura de los setenta estuvo marcada por el modelo político cubano; después hubo un tránsito, empezó el revisionismo, hasta llegar al desencanto de los ochenta. Ahora la política vuelve a ocupar un lugar importante en la escena literaria continental. Lo que llama la atención son las confesas adhesiones de no pocos intelectuales hacia la economía del mercado, la ideología neoliberal.

Y Edgardo Rodríguez Juliá respondió:

―De esa experiencia de los sesenta hemos heredado un gran escepticismo. No hay duda de que de algún modo la literatura siempre tiene que organizar la realidad, ordenar eso que está allá afuera y que es tan azaroso. Ya esa fe ciega que teníamos en el porvenir no tiene vigencia. Lo que hay es una especie de escepticismo general de un intento por encontrar una explicación de esa realidad. A mí me parece que el tono menor, el tono provisional, la forma quizá un poco más lírica, más intimista, es la que va a definir la literatura de los próximos años, pero no cabe duda de que lo social está ahí, es nuestro conflicto, nuestra contrariedad, este mundo a medio hacer en el que estamos siempre metidos.

En la foto, donde se muestra la presencia de Edgardo Rodríguez Juliá, quedó plasmada al fondo la escultura de un pequeño ser, que podría estar imitando en su pose al escritor. Encima hay un cuadro de perros peleando o haciendo el amor. El hombrecito o la mujercita, que el lector puede fácilmente ubicar en medio de la sombra de unos libros, es el ángel de la guardia de Edgardo.

_____________________________________________________________________________

(Esta entrevista fue publicada originalmente en el Diario de Caracas, el 2 de mayo de 1995).