Por FEDERICO VEGAS

I

Las relecturas suelen darse en bibliotecas ajenas. Estás pasando unos días en casa de unos amigos, buscas qué leer y encuentras una novela que leíste hace años, pero tienes pocas opciones, es fuerte el desvelo y se trata de un libro, de otro libro, perfumado con el placer de lo ajeno.

Así fue como, tres décadas después de la primera lectura, volví a tener en las manos El amor en los tiempos del cólera. Releí con la fluidez de quien encuentra un viejo amigo, o más bien dos, porque también reaparecía en algunos pasajes el lector que fui en 1985. Recordaba el eco de la última frase de Florentino Ariza: “Toda la vida”, tan extensa y abierta como cercana a la muerte, y, en esta segunda lectura, la cadencia del viaje se ha tornado más importante que conocer el final. “Narrar” y “navegar” pueden estar tan hermanados. Ya lo advertía Varrón en tiempos de Julio César: “Narro cuando pongo a otra persona al corriente”, y la novela culmina en la corriente del río Magdalena, nombre que evoca un cauce de lágrimas y de amor.

Durante esta segunda travesía, unas veces sumido en placenteros letargos, otras con la visión alerta de las anticipaciones, solo me desconcertó el exceso de gallinazos y un creciente porcentaje de malos olores, que llega a niveles de turbio remolino, cuando los amantes Florentino y Fermina se dan un primer beso:

Florentino Ariza se estremeció: en efecto, como ella misma lo había dicho, tenía el olor agrio de la edad. Sin embargo, mientras caminaba hacia su camarote, abriéndose paso por entre el laberinto de hamacas dormidas, se consolaba con la idea de que él debía tener el mismo olor, sólo que cuatro años más viejo, y que ella debió haberlo sentido con la misma emoción. Era el olor de los fermentos humanos, que él había percibido en sus amantes más antiguas, y que ellas habían sentido en él. La viuda de Nazaret, que no se guardaba nada, se lo dijo de un modo más crudo: “Ya olemos a gallinazo”. Ambos se lo soportaban el uno al otro, porque estaban a mano: mi olor contra el tuyo. En cambio, muchas veces se había cuidado de América Vicuña, cuyo olor de pañales le despertaba a él los instintos maternos y sin embargo lo inquietaba la idea de que ella no pudiera soportar el suyo: su olor de viejo verde. Pero todo eso pertenecía al pasado.

El espanto y el asombro que estoy por compartir, no lo advertí la primera vez que leí el libro. Más que por ver un fantasma, me estremecí por no haberlo visto, luego no será fácil transmitir la impresión de mi segunda lectura a quien aún no haya leído esta novela. Pero voy a hacer un intento para los que aún no la conocen. En el marasmo de la Web, con su ecuménica imparcialidad, encuentro un resumen quirúrgico: “Es una novela dedicada al verdadero amor”. ¡Qué adjetivo tan poco romántico, tan necesitado de un “en paz descanse” para ser constatado! No sé por cuál trauma o deformación “verdadero” me suena a “vertedero”.

Digamos, por ahora, que cuando el doctor Juvenal Urbino muere y deja viuda a su amada esposa Fermina Daza, reaparece Florentino Ariza, un novio del pasado que reitera una promesa de amor que ha cumplido durante cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días. La novela transita por más de medio siglo hasta llegar a ese beso fervoroso y maloliente.

Entre los personajes secundarios está América Vicuña, una de las 662 amantes que tuvo Florentino y la última antes de reconquistar a la viuda Fermina. América le despierta instintos maternales por una razón fácil de entender y repudiar: la conoce bíblicamente cuando ella tiene doce años.

Confieso que en mi primera lectura no me afectó esta relación entre una niña de doce y un viejo al que calculo unos setenta. Una posible razón es que mi hija tenía entonces nueve y yo treintaicinco. Ahora que tengo la perspectiva de los setenta y nietas rondando los doce, me resulta aberrante utilizar a una niña como preámbulo para la consagración de un romance. Quiero pensar que mi estupor nada tiene que ver con el furor de estos tiempos por tantas mujeres acosadas y agredidas. Seducir a una niña de doce años es una violación y tiene otro lugar en los círculos del infierno. Solo la prosa de García Márquez podía hacerla pasar como un episodio más en la búsqueda del amor verdadero.

II

Como ya estará empezando a tomar cuerpo el argumento de que en literatura todo es válido mientras esté bien escrito, vamos a asomarnos a otra novela que también explora la relación entre una niña de doce años y un hombre de unos treintaicinco, la Lolita de Nabokov.

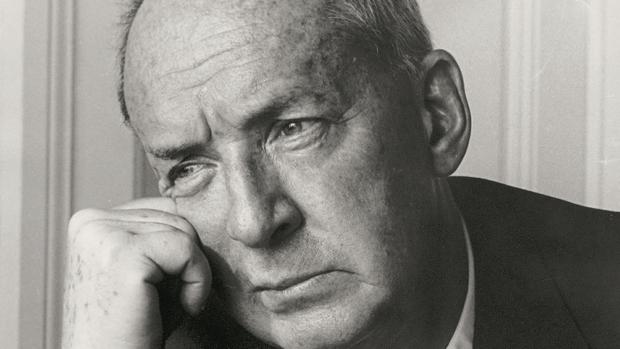

«Hay muchas y más importantes diferencias que los cuarenta años entre Humbert y Florentino Ariza» / ABC

Hay muchas y más importantes diferencias que los cuarenta años entre Humbert y Florentino Ariza. Una es que la relación con Lolita no será pasajera. Lejos de ser uno de 626 episodios, es el tema central, total y absoluto de la novela, y la ocupa con desaforada fruición desde la primera línea: “Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía”, hasta la última: “Y esta es la única inmortalidad que tú y yo podemos compartir, Lolita”. No quiero sugerir que esta proporción y esta insistencia haga menos repugnante la relación, pero ciertamente nos permite adentrarnos en sus devastadoras consecuencias y nos da un fuerte asidero para asomarnos a cómo es tratado en ambas novelas el tema de la pedofilia.

En Lolita, la concupiscencia, el pecado y la culpa van intensificándose hasta concluir en una tragedia asumida a plenitud por su causante. Hagamos un breve resumen. Humbert se casa con Charlotte Haze para estar cerca de su hija, Lolita. Cuando la madre muere en un accidente, Humbert saca a su hijastra del campamento de verano donde ha sido enviada y viaja con ella durante un año estableciendo una doble relación: amantes y padre e hija. Cuando Lolita huye de Humbert con el dramaturgo Clare Quilty, Humbert comienza a dar caza a los amantes. Quiere recuperar el amor de su hijastra y matar a un rival del que desconoce el nombre. Cuando encuentra a Lolita, años más tarde, ella ya no es la niña de sus sueños. Lolita también ha huido de Quilty y ahora es un ama de casa embarazada que vive en una pequeña ciudad. Humbert descubre que Quilty fue el hombre que le quito a su hija y amante. Lo busca, lo asesina y es enviado a prisión, donde muere tras haber dictado la historia de su vida a su abogado.

Según Humbert, el trauma de Lolita será convertirse en una ordinaria esposa que quiere emigrar a Alaska, mientras él se ha convertido en un muerto ambulante que asesinará a Quilty para entregarse mansamente a la pena que quieran imponerle. El último encuentro con Lolita nos muestra las secuelas de la devastación:

Allí estaba mi Lo, con su belleza estropeada, sus manos adultas y venosas, sus brazos de piel de gallina, sus orejas chatas, sus axilas desgreñadas.

La miré y la miré, y supe con tanta certeza como que me he de morir, que la quería más que a nada imaginado o visto en la tierra, más que nada anhelado en este mundo.

Después de entregarle todo lo que tiene (la herencia de un padrastro corruptor), sabe que ha perdido para siempre lo que destruyó:

Me cubrí la cara con la mano y estallé en el llanto más ardiente que había conocido en mi vida. Sentía que las lágrimas caían a través de mis dedos, por la barbilla, y me quemaban, y la nariz se me tapó, y no podía parar, y entonces ella me tocó la muñeca.

—Me moriré si me tocas —dije—, ¿De veras no quieres venir conmigo? Dime eso tan solo.

—No querido, no.

Nunca me había llamado querido antes.

—No —dijo—, no puedo pensar siquiera en eso. Antes preferiría volver con Quilty. Quiero decir… No encontró las palabras. Se las proporcioné mentalmente (Él me destrozó el corazón. Tú apenas me destruiste la vida”).

Mientras Humbert avanza en su búsqueda de Quilty, el sucesor de lo que él mismo propició, medita, recuerda y nos ofrece la prueba más explícita de su monstruosidad, mientras busca expiación en las mazmorras de la literatura:

Recuerdo ciertos momentos, llamémoslos témpanos paradisíacos, en que después de saciarme de ella, —al cabo de fabulosos, dementes conatos que me dejaban exhausto y transido de azul— la recogía en mis brazos, al fin con un mudo plañido de ternura humana, y la ternura se ahondaba en vergüenza y desesperación, y yo sostenía y mecía a mi solitaria y pequeña Lolita en mis brazos de mármol y gemía en su pelo tibio, y de cuando en cuando la acariciaba y pedía su bendición sin palabras, y en la cúspide misma de esa ternura humana, agonizante, generosa, súbitamente, irónicamente, horriblemente, el deseo se henchía de nuevo y… oh, no, decía Lolita con un suspiro al cielo, y un momento después la ternura y el azul… todo estallaba.

Parte de su testimonio lo escribe en la sala de observación para psicópatas, donde vuelve a barajar el cinismo con que ha logrado seducirnos hasta en los momentos más repulsivos:

Por motivos que quizás parezcan más evidentes de lo que son en realidad, me opongo a la pena capital. Confío que el juez comparta tal actitud. De haber comparecido ante mí mismo, habría condenado a Humbert a treintaicinco por violación y habría descartado el resto de las acusaciones.

III

El final de América Vicuña, el más complejo y cruento de las conquistas de Florentino, se nos presenta como una inflexión antes del final apoteósico.

Empezaba a dormirse, cuando el contador del buque lo despertó a las cinco en el puerto de Zambrano para entregarle un telegrama urgente. Estaba firmado por Leona Cassiani, con fecha del día anterior, y todo su horror cabía en una línea: América Vicuña muerta ayer motivos inexplicables. A las once de la mañana conoció los pormenores a través de una conferencia telegráfica con Leona Cassiani, en la que él mismo operó el equipo transmisor como no había vuelto a hacerlo desde sus años de telegrafista. América Vicuña, presa de una depresión mortal por haber sido reprobada en los exámenes finales, se había bebido un frasco de láudano que se robó en la enfermería del colegio. Florentino Ariza sabía en el fondo de su alma que aquella noticia estaba incompleta. Pero no: América Vicuña no había dejado ninguna nota explicativa que permitiera culpar a nadie de su determinación. La familia estaba llegando en ese momento desde Puerto Padre, avisada por Leona Cassiani, y el entierro sería esa tarde a las cinco. Florentino Ariza respiró. Lo único que podía hacer para seguir vivo era no permitirse el suplicio de aquel recuerdo. Lo borró de la memoria, aunque de vez en cuando en el resto de sus años iba a sentirlo revivir de pronto, sin que viniera a cuento, como la punzada instantánea de una cicatriz antigua.

Hay frases tan impactantes como inconsistentes. Parecen calzadores para un pie hinchado, o comodines, esos naipes que pueden sustituir a cualquier otro de la baraja y tomar su valor según convenga al jugador que lo posee. ¿Cómo puede el horror caber en “una sola línea”? Una muerte por “motivos inexplicables”, horas más tarde tiene una pueril explicación: “por haber sido reprobada en los exámenes finales”. No es fácil unir el fondo de un alma con el hecho de que “ninguna nota explicativa permitiera culpar a nadie”. Los profilácticos “no permitirse el suplicio de aquel recuerdo” y “lo borró de la memoria” parecen una terapia por correspondencia. Las punzadas instantáneas, “sin que viniera a cuento”, tienen algo de sentido, pues, en definitiva, lo de América Vicuña no será más que un cuento sin mayor incidencia en el final de la novela.

En resumen, más que lamentar una muerte, a Florentino le preocupan los posibles rastros de su romance con una niñita. La alegría de ver que no hay pruebas de su pecado parece ocupar más espacio que el dolor por haberlo cometido. Ya quisiera Humbert pasear en barco con semejantes habilidades emocionales y nemotécnicas.

No soy el único que ha recibido una sacudida y no entiende en qué diablos estaba pensando cuando atravesó embelesado estas páginas por primera vez. Busquen en la red y encontrarán desconciertos más apasionados que el mío:

Los lectores de El amor en los tiempos del cólera hemos dejado pasar este horror, lo hemos sumergido en lo más profundo de nuestro inconsciente y con ello hemos sido cómplices del abuso y la muerte de América Vicuña.

Otros han también investigado hasta encontrar algunas claves y criollismos en el siguiente párrafo:

Todavía era una niña en todo sentido, con sierras en los dientes y peladuras de la escuela primaria, pero él vislumbró de inmediato la clase de mujer que iba a ser muy pronto, y la cultivó para él en un lento año de sábados de circo, de domingos de parque con helados, de atardeceres infantiles con los que se ganó su confianza, se ganó su cariño, se la fue llevando de la mano con una suave astucia de abuelo bondadoso hacia su matadero clandestino.

El término matadero, o “lugar donde se mata y descuartiza a determinados animales destinados al consumo”, ha sido usada en los bares del Caribe con una connotación sexual que no aparece ni en los diccionarios de venezolanismos y colombianismos, como si nadie se atreviera a imprimir el secreto en papel. García Márquez la utiliza varias veces en la novela en la versión carnívora, “los gallinazos se disputaban los desperdicios del matadero arrastrados por el mar de leva”, hasta que llega a la seducción de América (la traducción al inglés de la versión carnal es implacable: “Secret slaughterhouse”). Pero sigamos adelante, que ya falta poco para el final. El duelo por esta muerte debe ser pasajero para garantizar la felicidad de la pareja de ancianos. Florentino solo se permite un desliz cuando recibe la primera punzada:

A un cierto momento, la punzada de América Vicuña lo hizo retorcerse de dolor, y no pudo aplazar más la verdad: se encerró en el baño y lloró a su gusto, sin prisa, hasta la última lágrima. Sólo entonces tuvo el valor de confesarse cuánto la había querido.

¿No poder aplazar la verdad significa asumirla o evadirla definitivamente? ¿Llorar a su gusto implica una dosis de placer? ¿Existirá una última lágrima? ¿Cuál es la diferencia en literatura entre confesarse y confesar?

Con esa confesión de cuánto la había querido, tan distinta a cuánto la amó, Florentino queda exonerado y puede ser levantado al pedestal de los héroes románticos latinoamericanos. La ecuación es simple: cómo será de verdadero su amor que prefiere una vieja hedionda a gallináceo a una niña que ya tiene catorce y hasta hace muy poco olía a talco y pañales.

Pienso en el problema de la verosimilitud y me pregunto: ¿Será verdad que América sufrió callada? ¿Nunca, ni en las buenas ni en las malas, compartió con una amiga lo que estaba viviendo, primero el cielo y, luego de abandonada, el infierno. Y después de su suicidio, ¿nadie se pregunta qué hacía América los domingos con el “acudiente” que venía a buscarla en un Hudson descapotado de seis cilindros? ¿Sus familiares, los parientes de Florentino que la pusieron en sus manos, no tienen preguntas qué hacerle? Lo terrible es que estos silencios son verosímiles. Hay menores que son sometidas por una red de complicidades, lo que hace el tema más ineludible.

No quiero sugerir que el escritor comparta la moral del protagonista, pero sí es responsable de la consecuencia de sus actos, o del efecto que producen en el lector. Si quería impresionarnos con la impunidad e impavidez de Florentino, creo que no lo logró. Dejo la respuesta en manos de las decenas de millones de lectores que han leído la novela una sola vez. Como viejo fanático de García Márquez, siento que, en una relectura, este incidente del telegrama navega con un nauseabundo viento en contra.

Quizás Nabokov lo hubiera condenado a terribles angustias en ese viaje prenupcial y fluvial. Puede que le hubiera permitido llorar frente al espejo hasta quedarse sin combustible, pero ciertamente hubiera dejado abierta la sospecha de que se le venía encima un vendaval, sabiendo que ninguna noticia queda para siempre incompleta, que faltaba un culpable, que la vorágine de Cartagena iba a encontrarlo y él, con sus 661 previas conquistas, era el principal sospechoso. Esta premonición hubiese generado un justo castigo. Puede que esto de castigar no le concierna a la literatura, pero si la tensión de temer que al final del viaje lo espere una bomba atómica o, en el mejor de los casos, una sospecha que podría acabar con el amor de Fermina. Con solo dejar abierta esta rendija, y añadir cuatro palabras, la respuesta al requerimiento del capitán del buque Nueva Fidelidad hubiera tenido más de un sentido:

—¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? −le preguntó.

Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches, más un telegrama urgente y una noticia incompleta..

—Toda la vida −dijo.

IV

Debo aclarar que he estado hablando de mis escritores favoritos. Si añado a Truman Capote y a Cervantes tengo el cuarteto que sembró en mí destino el irreprimible deseo de ser escritor y la incesante sospecha de que nunca lograré alcanzar la gesta de mis héroes. Ellos han sido la motivación para querer ser grande y la medida para saberme pequeño.

Comprendo que no he sido respetuoso con García Márquez y puede que haya algo de parricidio y Edipo. Mi excusa es tener el alma afligida y maltrecha de todos los venezolanos, errantes en un tiempo que se estira hasta la desesperación y un espacio que se reduce hasta la ausencia. Somos sensibles a los despojos y los abusos, sobre todo los que conciernen a los seres que inician la adolescencia en un territorio que el mundo desprecia cada vez más y entiende cada vez menos.

Está además la casualidad, o la imposición, de que la víctima se llamé América, un continente que parece estar siempre en pañales, a veces embarrados. Y ese barco que avanza devorándose las orillas en un curso arrasado, con noches donde resulta insoportable “hasta el simple hecho de estar vivo”. Y esa pretensión de estar toda la vida yendo y viniendo bajo la excusa o la coartada de una epidemia.

Todo escritor, y aquí incluyo a Moisés con sus hojas de piedra, nos está ofreciendo su visión del bien y del mal, del amor y del odio. Es un adivino y un mediador entre las señales de la vida y los borrones de la muerte. A medida que crece su talento y su efecto en los lectores, empezamos a hablar de cosmologías, de universalidad, de demiurgos y deicidios. A esas alturas llega García Márquez y América le debe mucho de su lugar en la imaginación y las fantasías de la humanidad. Y en esas alturas enrarecidas se coló sin redención la muerte de la niña América Vicuña.

Termino volviendo al principio gracias al fotógrafo Alfredo Padrón. Leyó este ensayo y me cuenta que su amigo, el poeta Abraham Salloum, escribió: “Lloro sobre los libros que no he leído, para que se borren las palabras que mortifican mi ausencia”, y añade Alfredo:

—Yo he de llorar también por los que no he releído.