Por CARLOS BLANCO

Chávez amaneció inquieto ese 11 de abril. Había tomado café hasta tarde en la noche anterior y este día se levantó con dispepsia.

—Es que me quieren tumbar —podría haber dicho a su edecán.

—Esos oligarcas no pueden con usted, mi comandante en jefe —respondió el oficial.

—Mira, es muy temprano para que empieces a jalar bolas —respondió agrio el presidente, mientras se embutía en el uniforme militar.

Chávez prosiguió: Hoy va a haber vaina. Ocúpate de que hagan contacto con todos los jefes militares; no solo los del Alto Mando, porque allí huelo a traición, también con los jefes de los batallones; me los pasan uno a uno. El coronel se cuadró y pidió permiso para retirarse. Cuando ya se iba, Chávez lo detuvo: Averigua si los francotiradores de la Guardia de Honor ya están en sus posiciones.

—Sí, mi comandante —dijo el coronel mientras se retiraba.

La manifestación opositora comenzaba a congregarse. Miles de personas, luego decenas de miles, más adelante cientos de miles, comenzaron a transitar como un río la autopista Francisco Fajardo; ir a Pdvsa, que era un destino, se convirtió, apenas, en una parada. “¡A Miraflores!”, rugía la colosal multitud que iba sola como si fuese un gigante con conciencia de lo que hacía. Allí se disolvieron las clases sociales, los grupos etarios, diferencias de cualquier signo, para que la fuerza pura se pudiera constituir. Cuando se aproximaron a Puente Llaguno, en las vecindades del palacio presidencial, la alegría por la victoria próxima se trocó en sangre: los francotiradores, los comandos chavistas, y los aficionados rojos al tiro al blanco, comenzaron a disparar a matar. Diecinueve muertos que enardecieron al coloso de la calle y que descargaron la rebelión militar.

Los jefes militares, profesionales de la democracia en su mayoría, no estaban dispuestos a cargar con las locuras de Chávez, que a esas alturas tenía 3 años de desvarío sin que entonces se supiera que era una pequeña muestra de lo que, de quedarse en la presidencia, vendría después. Cuando las masas en la calle se aproximaban a Miraflores, Chávez tomó conciencia de que, de llegar, no saldría de allí en el mismo cargo en el cual estaba en ese momento. Comenzó a hacer las llamadas para aplicar el Plan Ávila, el dispositivo militar de emergencia para resguardar la ciudad en caso de conmoción.

—Llámame a Rosendo —dio instrucciones.

—No sabe, no contesta —venía el edecán a reportar.

—Déjame llamarlo yo —dijo, con la seguridad de que lo conseguiría.

—Ese carajo se me está escondiendo —observó cuando después de siete veces no obtenía respuesta.

Procedió a llamar a José Vicente: Mira, no consigo a Rosendo ni a los del alto mando; tú, que eres el ministro de la Defensa, me imagino que estás en contacto con ellos. “No, Hugo, esos no me atienden desde hace días; creo que no sirvo para esta vaina”. Yo lo sé —dijo Chávez—, pero no me enredes más la situación de lo que está. Al menos haz algo.

—Bueno, voy a intentar negociar —dijo el ministro.

—Negocia, pero no me negocies a mí —atinó a decir el hombre al cual todo aquello ya le olía mal.

Así comenzaron los pronunciamientos del almirante Ramírez Pérez, luego sucesivamente los demás militares de alta jerarquía y de todos los componentes. Chávez, cariacontecido y pasmado, no podía creer lo que veía en televisión. Menos cuando ordenó que le trajeran café y el mayordomo le dijo que ahora no podía, que estaba ocupado.

Mientras se desarrollaban los pronunciamientos de los jefes militares, se desarrolló una presión creciente sobre el comandante del Ejército, general Efraín Vázquez Velazco, para que se pronunciara. En la noche le habría dicho a Chávez: “Presidente, hasta hoy le he sido leal, pero no puedo acompañar crímenes contra la población civil”.

Mientras tanto, el general Lucas Rincón, inspector general de la Fuerza Armada, llamó a su jefe: “Mira, nadie quiere apoyarte, ¿cómo hacemos?”.

—¿Cómo que cómo hacemos? Tú eres el que tiene que hacer algo —le responde Chávez enfurecido.

—Mira, todo el cuerpo de generales me pide que te transmita le exigencia de la renuncia —dice un tembloroso Lucas.

—¿Y tú también, Brutus? —estalla Chávez.

—No, Julio César —respondió entre sarcástico y asustado el patético Lucas.

El Ejército y todos los componentes lo dejan colgado de la brocha y Chávez se da cuenta de que está derrocado sin que nadie dispare un tiro en su contra y sin que ningún oficial lo defienda. Como a las 11 de la noche llegan los generales Rosendo y Hurtado Sucre para preguntarles a los generales reunidos en el piso 5° de la Comandancia del Ejército lo que demandan y todos le dicen “que renuncie”, preocupados como estaban por las formalidades institucionales.

Lucas Rincón, acompañado del Alto Mando, le informa al país que “se le solicitó la renuncia, la cual aceptó”, en su proverbial maltrato al idioma. Lo cual llevó al jurista Brewer Carías a decir más tarde, cuando había generales que querían ver por escrito el papel de la renuncia, que ya era un hecho comunicacional el asunto, transmitido por la más alta autoridad militar.

Entretanto, el general Vázquez Velazco andaba preocupado porque supo que Chávez jugueteaba con una pistola 7.65 mm en su despacho, y tenía el temor de que le disparase a alguien o intentara el suicidio. Por eso, comunicó a sus colegas que Chávez estaba dispuesto a entregarse en Televen, según le dijo José Vicente Rangel. Después de hablar con Fidel Castro, Chávez dejó de jugar con la pistola. Allá se dirigen los generales Enrique Medina Gómez, Néstor González González, monseñores Azuaje y Porras. Allí iba a cesar a Diosdado Cabello, vicepresidente, y a los ministros; se iba a producir el estado extático del vacío de poder.

Después que habló Lucas Rincón, como a la 1:30 de la madrugada del 12 de abril, desistió de ir a Televen. En el carro presidencial fue a rendirse a los generales, iba en el puesto de atrás entre Rosendo y Hurtado Sucre, mientras Suárez Chourio iba en el puesto de adelante, al lado del chofer. Por su parte, el comandante del Batallón Caracas, Medina Acosta, asigna al capitán Otto Gebauer la custodia de la alcabala que da a Cumbres de Curumo. Al asumirla, el capitán Rodríguez Santiago le pide que permita salir a los hijos del Chávez, alojados en la residencia del ministro de la Defensa en Fuerte Tiuna, a lo cual accede el custodio, quien ve partir una caravana de unos 14 vehículos conduciendo a los críos a otro lugar. La sorpresa de Gebauer no cesa porque, al rato, ve salir en un automóvil escoltado a los generales Lucas Rincón y Belisario Landis, que huían ya derrotados y con sueño.

Chávez llegó a la Comandancia del Ejército enjuto, con el susto en el cuerpo, dispuesto a salir de la presidencia, de Fuerte Tiuna y del país. Se puso chiquito por un rato, con la sonrisa nerviosa y el tic de la boca que lo caracterizaba en los momentos extremos. Al llegar uniformado, los generales le dijeron que un oficial retirado no podía portar el uniforme, por lo que el fiel Suárez Chourio fue a Miraflores a buscar una franela y una chaquetica, también unos pantalones apropiados para el derrocamiento. Luego, Suarez Chourio —quien era el jefe de la seguridad de Chávez— se fue de vacaciones. La boleta de permiso se la firmó el inspector general del Ejercito G/D Ruiz Guzmán.

Mientras el cambio de ropa (y de gobierno) iba a ocurrir, se lo llevaron de la sala de reuniones los sacerdotes José Luis Azuaje y Baltazar Porras, el jefe de la Casa Militar, general Vietri Vietri y el solícito, apocado coronel Camacho Romero, destinado por la Providencia a servir el café en momentos críticos. Sirvió su tacita de peltre al (casi) expresidente.

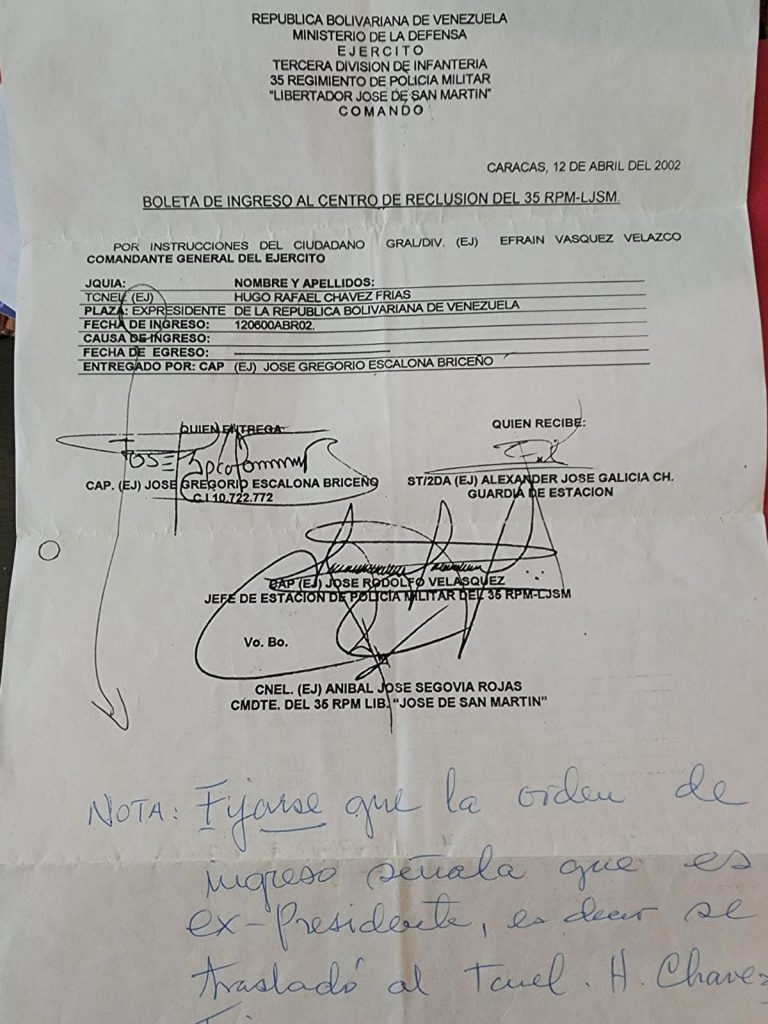

Luego, el comandante del Ejército expidió la boleta de encarcelación del “teniente coronel retirado, expresidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías” en la Policía Militar de Fuerte Tiuna.

Cuando Chávez salió arrestado lo hizo sonreído; parecía que se había quitado un peso de encima y tal vez imaginaba su aterrizaje dentro de un rato en el aeropuerto José Martí, con Fidel al pie de la escalerilla. La custodia militar la encabezaba el coronel Julio Rodríguez Salas, acompañado de los capitanes Alfredo y Ricardo Salazar Bohórquez, Carlos Blondell y Otto Gebauer.

Ya en su cuarto de detención Chávez decía: “Ese Rosendo es un perro traidor”, y así se refirió a los generales que lo habían soltado desde el quinto piso. Estaba desquiciado y rechazó la primera comida; su turbación aumentó porque los oficiales que estaban por allí se acercaban a insultarlo, conducta que él no podía creer dada su condición de ídolo militar. Estaba nervioso, angustiado y asustado. No dejaba de darle vueltas a una pequeña mesa que tenía en su habitación mientras miraba por televisión todo lo que ocurrió el día anterior. Demacrado su rostro por la angustia, era un hombre sumiso, obediente y dócil.

Los generales seguían deliberando como si estuvieran en un parlamento y no en el centro de la vorágine. Fueron tantas las opiniones que, al fin, acordaron que con el comandante del Ejército se reuniera con un representante de cada componente para decidir el envío de Chávez a Cuba o el juicio en el país. Alguien argumenta que no debe ser una decisión solo militar y hacen pasar a unos civiles que estaban por allí. Algunos militares pensaban que debía haber una renuncia escrita y que, además, debía destituirse al vicepresidente Diosdado Cabello y a los ministros para que, al no haber sucesión prevista, se produjese la situación que permitiese un nombramiento de emergencia, como el que al final resultó con Pedro Carmona. Esta opinión contrariaba la otra tesis, la de que la renuncia se había producido y la había anunciado Lucas Rincón no se necesitaba carta alguna.

El 12 de abril, a las 8:40 de la noche el coronel Vaamonde Rojas ordena a Chávez levantarse de la cama, porque va a ser trasladado. “¿Para dónde?”, pregunta muy nervioso y descompuesto; mientras saca el crucifijo que llevaba como amuleto e implora en nombre de Cristo. El capitán Gebauer se da la vuelta para salir mientras el detenido se viste y cuando avanza hacia la puerta siente un templón en el pie derecho, se voltea y Chávez, arrodillado, le dice: “Ustedes me quieren matar”. Gebauer lo calma, lo ayuda a arreglar la maleta, le da seguridades sobre el respeto a su integridad, lo que también ya había hecho el director de Derechos Humanos de la FAN, coronel Godoy Peña: “Teniente coronel Chávez, usted será respetado en todo momento”. Se le repetía para calmarlo.

Los militares estaban en presencia de dos situaciones opuestas: alrededor de Fuerte Tiuna comenzaban a congregarse grupos que pedían ver a Chávez y se temía una operación de rescate violento; por su parte miles y miles de caraqueños se aglomeraban en los alrededores de La Carlota, lo que haría imposible el viaje a Cuba desde allí.

En estas circunstancias lo llevan al helipuerto de la Comandancia General del Ejército y aborda un Bell 412, en compañía del segundo comandante del 35 Regimiento de Policía Militar, los capitanes Salazar, Aguilar Marrero, Gebauer y Blondell. Llegan a la base naval de Turiamo y al descender de la nave lo que sigue es curioso.

—¿Cuánto calzas tú? —le pregunta a un soldado

—39, mi comandante —le responde

—Ah, entonces no te sirven las botas que tengo allí —y volteándose a Gebauer—, ¿y tú?

—43, mi comandante —dijo el capitán.

—Entonces te las regalo —le dijo Chávez mientras las sacaba de su valija.

Chávez estaba dispuesto a irse del país y en Turiamo comenzó a darle vueltas a cómo hacer su renuncia. Como paso intermedio para su salida a Cuba lo llevan a La Orchila en helicóptero en la mañana del 13 de abril en la comisión encabezada por el jefe del comando aéreo de la Armada.

Mientras tanto, los generales estaban en estado de confusión, Carmona se juramenta y lanza el decreto, hay estira y encoge por los cargos, los militares que no estaban en la jugada exigen ver la renuncia de Chávez de su puño y letra, los partidarios comenzaban a arremolinarse, Marisabel denuncia que su esposo está secuestrado, los ministros dicen que hay golpe de Estado, asuntos de los que el expresidente no tenía noticias en el sube y baja emocional en el que andaba.

Mientras tanto el cardenal Velasco, el coronel Julio Rodríguez Salas, el general Godoy Peña, los capitanes Blondell y Otto Gebauer no pudieron despegar en helicóptero y fueron al aeropuerto Caracas y viajaron hacia La Orchila en el avión de Carlos Gill. Iban a hablar con Chávez, que se disponía a firmar la renuncia, con lo cual la transición que inquietaba a algunos oficiales podía desarrollarse sin tropiezos argumentales. Lo recibió el almirante Sccetro Romero. Se le anunció que lo iba a custodiar la comisión encabezada por el coronel Julio Rodríguez Salas, a quien Chávez le dice: “Otra vez preso… ¡qué vaina, Julio, siempre te ha tocado custodiarme!”, porque también lo había hecho en Yare.

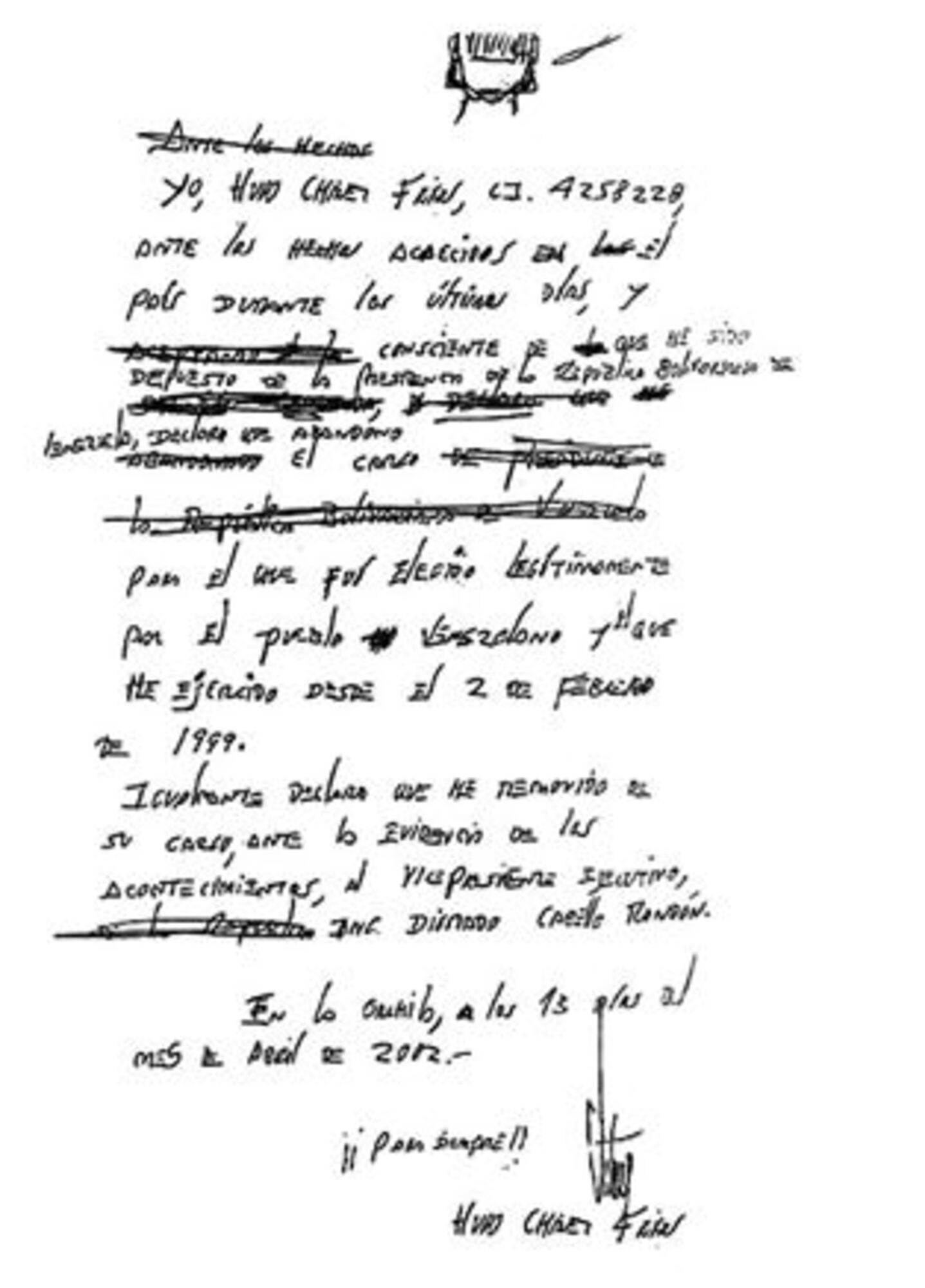

Allí escribe una renuncia que no menciona esa palabra expresamente, en presencia del jefe de su custodia, el coronel Rodríguez Salas. El texto comienza por donde comenzó toda su historia: “Yo, Hugo Chávez Frías…”.

Después escribe: “Aceptando que”, expresión de la que se arrepiente y la tacha. Debe haberse dicho “yo no he aceptado”, pero luego escribe: “Consciente de que he sido depuesto de la Presidencia… declaro que abandono el cargo para el que fui elegido legítimamente por el pueblo de Venezuela…”. Allí se ve la contradicción —¿o no?— cuando afirma que ha sido depuesto (por alguien) y en la siguiente línea abandona el cargo (por decisión propia): ¿me obligaron y me voy, o me voy porque me obligaron? En esa pieza hace la concesión que se necesitaba: remueve del cargo a Diosdado Cabello, que sería su eventual sustituto, para abrirle paso a lo que se llamó “el vacío de poder”.

Con esa carta se habría tenido la prueba indispensable para que el general Baduel y otros asintieran al cambio. La faena estaba redonda; había que acelerar el viaje al encuentro con Fidel. Sin embargo, ocurrió lo más azaroso que pudiera imaginarse. Los tres helicópteros que estaban cerca de la Casa Presidencia de La Orchila, donde Chávez se encontraba, recibieron la orden de moverse hacia el aeropuerto en la propia isla de La Orchila, y salieron hacia allá. Cuando los pilotos del avión que trasladaría a Chávez a Cuba vieron esas tres naves avanzar hacia donde estaban, pensaron que venía un ataque contra el avión y se encendieron los motores y se dispusieron a levantar vuelo, maniobra en la cual por poco no se llevan a uno de los helicópteros. El avión fue a tener la carrera a Miami con la asistente del cardenal incluida. Entonces, La Habana se puso lejos, se hizo imposible, y los acontecimientos tomaron la peor de las direcciones.

Mientras tanto, ante la confusión en Caracas, se le comunica al almirante Sccetro que hay un acuerdo para que Chávez regrese al cargo con la misión de convocar a un referéndum consultivo sobre su permanencia en la Presidencia. Él aceptaría los resultados…

Los oficiales que están con él en La Orchila saben que el hombre regresa. Este asume una posición altiva, de perdonavidas, a uno que le pide que por favor gobierne para todos, le responde: “A ti te falta preparación ideológica”. Allí se convirtió otra vez en presidente y concibió la venganza: los primeros perseguidos, algunos detenidos y torturados fueron los que lo custodiaron, la razzia seguiría por el resto de su vida.

El reconocer que había sido depuesto abrió una puerta inmensa a lo desconocido y apenas Chávez y el país entero se aprestaba a traspasar su umbral, las torpezas, las casualidades y las fuerzas profundas que lo habían traído a la jefatura del Estado, la cerraron. Lo que jamás perdonó Chávez de todo ese episodio es que sus pares militares y varios civiles le vieron el alma desnuda: sus miedos, sus cobardías más profundas, su estructura de goma en un momento decisivo, sus lágrimas que envolvían pánico en estado líquido. Ese Chávez pequeñísimo debía desaparecer de la memoria por la vía de la supresión de los que lo vieron. Así, el propio Chávez llegaría a tener la falsa inmensidad que su ego le proveía, y los cercanos, los que lo vieron en un llantén, siempre supieron que era un simulacro de inexistente grandeza.

Las fuerzas del cambio quedaron encerradas y a su merced por 20 años, y con inciertas perspectivas al sol de hoy.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional