Por GUILLERMO SAAVEDRA

Es mejor decir “no olvido” que invocar el recuerdo.

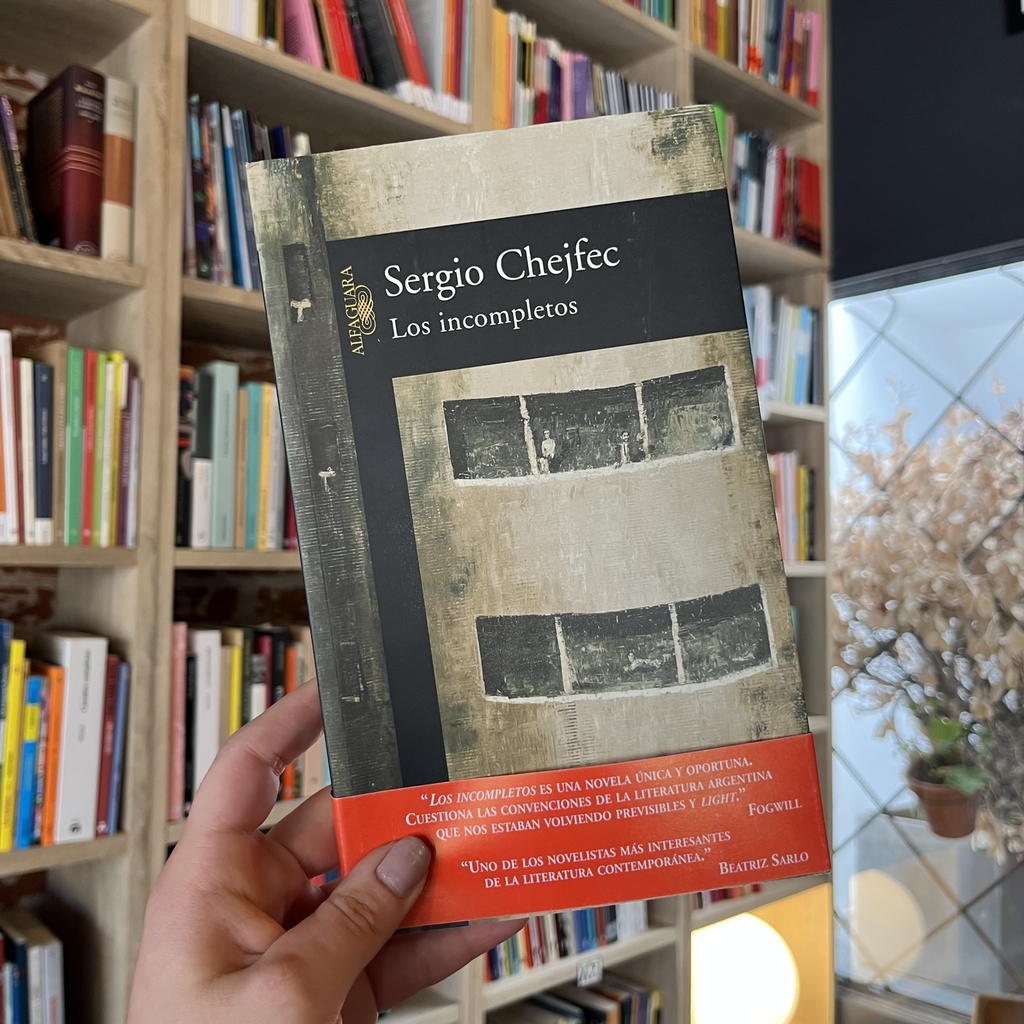

Sergio Chejfec, Los incompletos

Conocí a Sergio Chejfec, el Polaco, como a muchos escritores y escritoras de mi generación, cuando comenzamos a hacer la revista Babel (1988), de la que fui director periodístico. Sergio se encargaba de comentar allí biografías, libros de memorias y epistolarios. Lo habíamos condenado amablemente a esas rutinas, casi como un chiste, por el título de su magnífica primera novela, Lenta biografía, que ya había escrito y publicó un par de años después. Pero, por supuesto, Sergio se tomó muy en serio la tarea y aprovechó para transformar cada lectura suya en función de esa responsabilidad como parte de su dieta: una metabolización personal de todo aquello que él entendía oportuno para alimentar su propia formación como escritor.

La época era propicia para la amistad, tramada en discusiones acaloradas e interminables. Teníamos el impulso propio de la edad y la última y entonces reciente dictadura militar nos había dejado sedientos de vida social, ávidos de un espacio donde las lecturas que hasta entonces habíamos hecho casi clandestinamente pudieran ser confrontadas con las de los otros, al tiempo que comenzábamos a intercambiar nuestros propios primeros escritos.

Como la oficina de Babel era, en sus comienzos, muy precaria, yo solía instalarme durante horas en una mesa del bar de la librería Gandhi, donde el Polaco trabajaba coordinando la programación del Foro Nueva Sociedad. Casi invariablemente, yo bajaba las escaleras que conducían a la oficina que él tenía en el subsuelo y nos entregábamos a largos intercambios de figuritas literarias con un afán juvenil por ostentar el álbum que cada uno había logrado completar. Sergio parecía, ya por entonces, muy seguro de lo que le interesaba de la escritura ajena y de lo que más le convenía a su propia narrativa, producto de una morosa y paciente asimilación.

Si en Lenta biografía pueden encontrarse aún ciertos ecos de la respiración de Thomas Bernhard y Juan José Saer, en Moral, y sobre todo en El aire, novela que tuve el honor de publicar cuando fui editor de Alfaguara, ya la entonación, los modos de encarar lo que se cuenta y sobre todo el uso de una lengua austera y precisa, extrañada a fuerza de desmalezarla de lugares comunes y procedimientos cristalizados, son inequívocamente propios. Quisiera decirlo mejor: una vez aparecidas su segunda y tercera novelas, la primera pudo volver a ser leída despojada de filiaciones que sin dudas no necesitaba.

A esa altura, yo ya no podía discernir si me había hecho amigo de Sergio admirando su escritura, o si fue la creciente complicidad mutua la que me permitió entender aquello que había, y persiste hasta hoy, en sus singulares narraciones. En todo caso, en ambas esferas, yo encontraba algo que con el tiempo se fue volviendo más evidente: el Polaco y su obra parecían implicarse mutuamente, conformando una suerte de cinta de Moebius inagotable. Leerlo era —y sigue siéndolo— casi como escucharlo tejer sus sigilosas e inesperadas asociaciones de ideas, enhebradas en frases solo aparentemente desprovistas de emotividad; porque esta acechaba siempre, agazapada detrás de una impasibilidad propia de alguien que había leído atentamente a Flaubert y a Joseph Roth, a Turgueniev y a William Morris, a Antonio Di Benedetto y a Juan José Saer. Con cara de póker, Sergio era capaz de esbozar en su charla, o en esa otra forma de la conversación que es su escritura, las ideas más inesperadas. Como si se dedicara a arropar lo intolerable y lo inconcebible, lo impronunciable y lo indiscernible de la realidad íntima o social —esferas que aparecen sutilmente ligadas en sus libros— con las formas atenuadas, envolventes y nunca apodícticas de frasear su refinada imaginación, siempre en sordina.

¿Qué más encontrábamos sus primeros y entusiastas lectores en esa escritura que, libro a libro, iba distanciándose de sus posibles referentes para volverse inequívocamente chejfequeana?

Yo diría que, ante todo, una forma inusual de la cautela, una circunspección rayana en la desnudez retórica, cualidades propias de alguien muy consciente de estar nadando en las aguas finales de un siglo que pulverizó las grandes certezas decimonónicas y —Freud, Joyce, Einstein y Beckett mediante— nos dejó en la intemperie de la incertidumbre, caminando a los tropezones sobre las astillas de una improbable verdad unívoca.

Sergio hizo de esa comprobación un minucioso y, al mismo tiempo, saludablemente subjetivo ejercicio de la honestidad intelectual. Fiel, ante todo, a sí mismo, a lo que sus propias intuiciones, necesidades y apetencias le sugerían, y resignándose sin aspavientos a tener que vérselas con un instrumento resbaloso y evanescente como el lenguaje, comprendió como pocos que la narración es un fin en sí mismo. También que, como afirma César Aira, la narrativa es un conjunto de variaciones sobre el realismo. Pero que el psicologismo, la causalidad mecánica y el costumbrismo no son más que intentos de domesticar la irreductible opacidad del mundo y de las criaturas que, con mayor o menor inconsciencia, lo habitamos. Una opacidad que el ser humano tuvo la arrogancia de suponer un secreto a develar y que, en cambio, no deja de manifestarse como un indescifrable misterio.

Más que a contar historias, aunque nunca dejó de ofrecérnoslas, la narrativa de Sergio se dedicó a desbrozar, con paciencia herbívora y minuciosidad de sastre, el carácter indecidible de toda historia, su incomprobable veracidad y, a la vez, su irresistible necesidad. Una compulsión que bien podría ser su respuesta posible, precaria y por eso siempre pronta a ser reformulada a la perplejidad de estar vivo.

Como una mancha de aceite expandiéndose y volviéndose cada vez más difusa sobre un mantel, las narraciones de Chejfec prosperan a partir de un estímulo o un disparador eventual, a vecestan azaroso o arbitrario como un retazo de sueño o un recuerdo espontáneo, para entregarse a una expansión, o a una deriva a la que la someten sus narradores, en muchos casos, verdaderos protagonistas de sus textos. Pero esa proliferación o deriva nunca es lineal, se realiza en los diversos planos implicados en el acto de narrar —la elección de un lenguaje y de un tono, la búsqueda de ciertos ritmos narrativos, la utilización de ciertos materiales anecdóticos y no otros, etc.—, niveles que se van enlazando recíprocamente en un proceso de extrañamiento solapado y progresivo que invita al lector a cambiar la velocidad de esa natación que siempre es la lectura y, en consecuencia, su respiración, hasta llevarlo a comprobar de pronto, con una mezcla de placer y estupor, que una corriente subrepticia y taimada ha ido alejándolo de la orilla, de esa playa confortable donde, hasta hacía poco, descansaba tranquilo, a la sombra de las certezas en flor.

En una entrevista que le hice para mi libro de conversaciones con narradores argentinos, La curiosidad impertinente (1993), Sergio pone de manifiesto la clara conciencia que ya por entonces él tenía de su trabajo como narrador. Ante mi pregunta, ingenuamente provocadora, acerca de si había o no una “moral narrativa” implícita en sus dos primeras novelas publicadas (Lenta biografía y Moral), Sergio respondió:

“Me resulta difícil referirme a ideas literarias que funcionen como preceptos morales. Pero, si hay una moral en esas dos novelas, es efectivamente la de una literatura que se resiste a ser lineal, para llamarla de algún modo. Es decir, es una moral que tiende a incorporar al lector a esa experiencia de conocimiento tan especial que constituye la literatura; tratar de incorporar al lector a los mecanismos a través de los cuales el narrador mismo va palpando la imposibilidad de narrar de manera contundente, explícita y clara al mismo tiempo. Intentar imponerle al lector un modo de conocimiento sumamente horizontal y contemporáneo al de la narración. Esa simultaneidad entre la voz y la lectura está construida como flotando en el tiempo, sin ningún tipo de referencialidad evidente”.

Y así como en el plano de lo que podríamos llamar los contenidos la escritura de Sergio es reacia a toda complacencia con su lector, tampoco desde el punto de vista de su configuración sonora hace demasiadas concesiones a lo que pudiera entenderse como eufonía de la prosa. Sus narraciones son, en ese sentido, bastante poco amables con cualquier forma de tonalidad discursiva predeterminada por el gusto, la costumbre, la moda o el sentido común. Quizá porque van encontrando su modo de escansión a medida que se despliegan y crecen, obedeciendo más a la música de las ideas que las vertebran que a una sonoridad a priori, prefiguración que, desde el riguroso sentido de la objetividad del Polaco como narrador, no habría hecho más que empobrecer o distorsionar los acordes más genuinos, y seguramente menos complacientes, de aquello que le era posible y pertinente decir, en cada caso.

Poeta de las ideas y de los sentidos inconcluyentes antes que del cascabeleo encantatorio de las palabras, Sergio da prueba de ello en un libro donde alcanza la poesía por un análogo sendero de despojos y austeridades: Gallos y huesos se llama ese libro.

Publicado en 2003, hace gala, entre otras cosas, de la ineludible discrecionalidad de quien busca, en la escritura, imprimir su huella personal sobre la aparente neutralidad de la lengua. Quizá sea más fácil, para quien no conozca la obra de Chejfec, acercarse a ella por esta ventana, este atajo lateral y en cierto modo atípico dentro de su producción.

Como el cromosoma de una célula alejada de los órganos principales que confieren fisonomía, carácter e identidad, este libro da cuenta de su condición chejfequeana a partir de mínimas coincidencias gestuales, por así decirlo, con su obra narrativa. Se trata de dos poemas en inesperados versos medidos que refieren —si es que puede hablarse de referencias en poesía—, en un caso, a un producto cultural, humano: la abstracción y reducción del paisaje constituida por un “Mapa”; y, en el otro, bastante más extenso, se trata de algo tan modesto como el gallo doméstico y sus restos, los huesos, cuando estos, después de comido el animal, se ofrecen con su despojada matidez a la mirada de quien escribe y los observa, sin grandilocuencia, más bien con ironía, como un osario en miniatura. A partir de esa acotada realidad, la voz poética se permite reflexiones que, lejos de todo lirismo, parecen insinuar que en esos pollos/gallos y sus restos está contenida, metonímicamente, toda la grandeza y toda la miseria del mundo, su falta de sentido y de propósito. Lejos de provocar angustia, esa constatación —propia de un Joaquín Giannuzzi (poeta argentino acerca del cual Sergio escribió un notable ensayo), aunque algo más elíptica— produce cierto alivio, no sabemos si como consecuencia de renunciar a cualquier expectativa de trascendencia, o por efecto del verso sometido a la mensura, en oscilaciones que van del pentasílabo al endecasílabo.

Secos y opacos, pero poblados de resonancias que demoran en hacerse presentes en nuestra imaginación, los versos de Gallos y huesos contienen lo esencial de la poética de Sergio. Una obra hecha de discreción y digresiones, de desplazamientos e ironías que van llevando nuestra atención desde lo aparentemente obvio hasta aquello que, de manera inesperada, se vuelve extraño y ajeno.

Alejada de una referencialidad obvia pero no por ello desentendida de la realidad histórica que le tocó vivir, la obra narrativa de Sergio tuvo la precaución de tramar el fragor de la Historia con los susurros anecdóticos con que se hacen oír en sus libros, íntimamente, sus personajes. Así, cuestiones tan arduas como la identidad judía, la crisis socioeconómica de 2001 en la Argentina, la represión ilegal de la última dictadura cívico militar de este país, el exilio obligado y la pauperización súbita de los sectores medios en América Latina son evocadas a partir de las circunstancias en apariencia mínimas de seres excéntricos, marginales, para quienes el mundo y sus ceremonias cotidianas nunca son algo dado sino un oscuro problema que compromete y perturba todo su ser. En este sentido, la narrativa del Polaco bien podría leerse teniendo presente el célebre aforismo que Caetano Veloso acuñó en su conocida canción “Vaca profana”: “De cerca, nadie es normal”.

En otro tramo de la entrevista que mantuvimos en 1993, Sergio confirmaba su lúcida comprensión del lugar que había elegido para ejercer su oficio narrativo con estas palabras inmejorables:

“Un escritor, como cualquier persona, posee una capacidad limitada de intuición, talento y sensibilidad; el secreto no reside en ampliarla, sino en tornarla funcional. Cuando el escritor convierte su entendimiento limitado en aptitud selectiva, encuentra su estilo. En ese camino de perfección, más allá del probable fracaso concreto y real, resultan decisivos los libros afines, que aparentan ofrecer el desvío como promesa del atajo (hacia aquello que nos hubiera llevado años y años encontrar). Sin embargo, allí puede esconderse también el error, o sea confundir el camino con la meta. Saer y Di Benedetto son los dos argentinos que más logradamente han escrito sobre La Gran Trinidad (según el Tomatis de Lo imborrable): el entrelazamiento fluido de percepción, acontecer y recuerdo que nos deposita a cada instante en el mundo como náufragos; allí radica la razón de ser de la literatura”.

Ajeno a todo énfasis, fácil para el sonrojo y esgrimiendo siempre de modo solapado su calidez y su hospitalidad, el Polaco podía llegar a frustrar a veces la tan porteña efusividad alla italiana a la hora de expresar el afecto. Pero esa era otra de sus enseñanzas, no buscadas pero inexorables: había otro modo de ser argentino que el Polaco tejió sin solución de continuidad entre sus libros y sus maneras de ser en el mundo. Un mundo que ahora acaba de dejar inesperadamente, sumiéndonos a todos en un estupor tan impronunciable como ese idioma parecido a la masticación al que se refiere, una y otra vez, con laboriosa recurrencia, en su primera y espléndida novela.