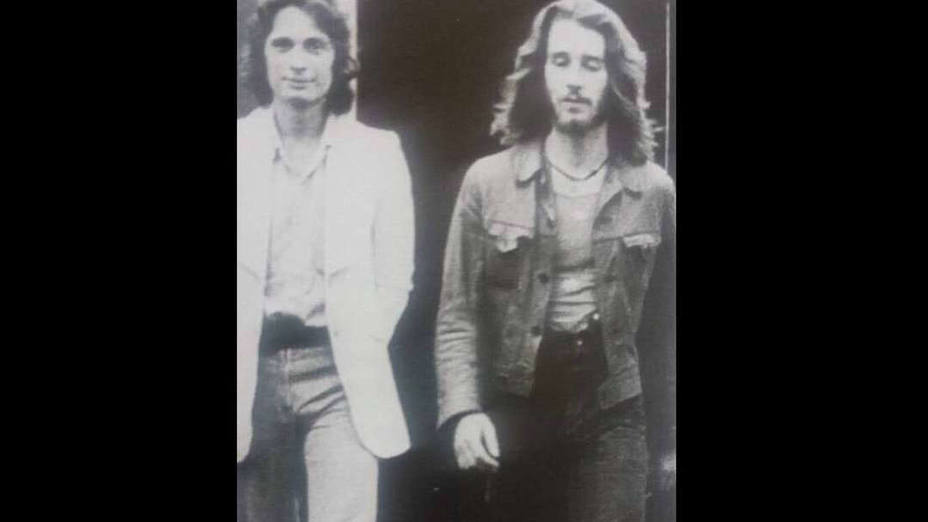

Dijo haber nacido en otro lugar, y todos lo celebraron. No escogió como lugar de nacimiento Roma, ni siquiera París. Dijo haber nacido en una rinconera del mar Caribe. No obstante, fue el hombre más caraqueño del mundo. Le conocí el 10 de junio de 1980. Venía al festival de Mérida a presentar Bolívar Sinfonía Tropikal. Ese mismo día me habló de su proyecto de filmar una alegoría histórica del Orinoco y emprendimos un frenético recorrido de amistad, festejo y trabajo que perduró por casi cuatro décadas.

Sin embargo, años atrás, ya estaba al corriente de quién era Diego Rísquez. Para mi generación era una suerte de leyenda urbana y, como toda leyenda, apenas una fracción de lo que se decía de él era cierto. El resto fue una invención del colectivo caraqueño, en parte porque fue un tipo que rompió toda norma social existente, en parte porque no lo entendieron y, se sabe, lo que no se entiende se improvisa. Y, sí, fue un cataclismo andante, un vizconde demediado que hizo de las suyas (conocí muy bien las travesuras de Gramo y la bonhomía de Buono), pero a quien le atribuyeron argumentos en los cuales nada tuvo que ver.

Emprendimos, entonces, la delirada aventura de filmar Orinoko Nuevo Mundo, seguido por el tropel de gente más excéntrica y entretenida de esos intransferibles años: artistas todos interdisciplinarios en talentos y desproporciones. Recorrimos toda Venezuela con bártulos Súper 8, desde los confines de la selva hasta las playas más espectaculares; desde los esteros del llano hasta las recónditas lagunas del páramo. Para terminar editando, artesanalmente, el inconmensurable material en una cabaña de El Vallecito merideño. En esa orgía de imágenes, cargadas de simbolismo y oropel, nos inventamos una muy tropical, e imprudente, aplicación del soviético efecto Kuleshov, definido como la propensión de una imagen a influenciar el sentido de otra a través del montaje. Sin duda el trabajo más experimental, vanguardista y hermoso en la obra de Diego. Por ventura experimentamos con el cine y no con energía nuclear, porque rompimos toda regla, sintaxis y gramática cinematográfica conocida. Y donde la imaginación de Diego se recreó con fruición. Donde yo apenas veía una canoa en llamas flotando sobre el río, coronada por lo que parecía ser la cabeza de un caballo hecho en lianas y paja, para él evocaba la desquiciada travesía del Tirano Aguirre por el continente americano; donde Blanca Baldó, su inspiración de estación, yacía desnuda con un hilo de agua brotando de su entrepierna, surgía la alegoría del nacimiento del soberbio Orinoco. Yo había recalado recientemente de Europa y estudiado a las vanguardias de la imagen, desde Dziga Vertov hasta el mismísimo don Luis Buñuel, y encontrarme a este personaje delirante e insolente, aquí en mi patio, fue una revelación casi mística. Acordamos, a la sazón, que nuestro cine era una ristra de dramatismos mal resueltos y de parloteos interminables; y habría que darle una buena dosis de artística y mandar a callar a las películas por un rato.

Seguimos, sin pausa, hacia Amérika Terra Incógnita. “Tierra Incómoda”, la llamamos en privado, porque cambiamos de formato y la producción era, esta vez, más complicada; y porque Diego ya soñaba con películas que fuesen Imaginación vs. Hollywood o superproducciones de bajo presupuesto. Solo a un excéntrico como él se le ocurría reconstruir una barroca corte europea en la sala de la casa materna, haciendo de lo improbable algo probable, valiéndose de abalorios y de la iconografía para narrar una hipotética conquista al reverso; y de mucha, pero que de mucha ficción. Y nuestras vidas privadas se fusionaron de tal manera con la creación artificiosa que alguno que otro exceso nos llevó a correr riesgos artísticos indecibles.

No habíamos todavía salido de la resaca cuando me convida a realizar Karibe kon-tempo. Pero no estuvimos inspirados. Por primera vez se escucharon voces en su cine, y el resultado no pudo ser más peregrino. Acaso los acontecidos, y desangelados, años noventa también confabularon y la peli fue un traspiés tras otro; pero que sembraron en Diego una necesidad de concentrarse en la dramaturgia y menos en el ya consolidado simbolismo. Y se volcó en preparar Manuela Sáenz. Y sobrevino el inicio de su cambio más radical: un cineasta comprometido con narrar su visión de la historia patria, cosa ya lograda; pero que, según él, intentaría salirse de los circuitos de los festivales internacionales que tanto disfrutamos y conseguir un público masivo.

Manuela Sáenz fue su película más compleja y la que llevó más público a las salas. Acaso porque se alió con Leonardo Padrón en el guión, Antonio Llerandi en la producción, Cezary Jaworski en la fotografía y un puñado de actores de renombre. Y yo, tan impío, tan escéptico de los héroes, tan saturado de Manuela, de Bolívar y sus dificultades, anduve más de un año editando el laborioso material. Quedé exhausto. En ese estado alterado me encontraba cuando desenganchó a quemarropa que deseaba realizar la saga de Miranda. Indiscretamente me aparté, y nunca me lo perdonó. Así era él, un artista pasional, efusivo, que demandaba a sus afectos incondicionalidad absoluta. Cada proyecto era un compromiso de vida, que no una película más, y eso incluía a su familia, a sus amigos, a su compañera de turno, y a sus destornillados propósitos arquitectónicos, que más que espacios habitables hechos a su imagen y semejanza eran templos de encuentro y conmemoración de la cofradía, de ocupación rutinaria, de esbozo de ideas estéticas y nuevos acontecimientos existenciales por venir, porque, ni por un instante, Diego desistía de sublimar, incluso en los detalles más pequeños de su vida. Todo a tope.

Nos reconciliamos con otra obra hermosa: Reverón. Y se reveló como un cineasta más cabal y riguroso. Quizá fue su mejor puesta en escena, la más orgánica y sosegada, donde Diego aplicó, con soltura y narrativa bien administrada, sus buenos usos del cine pictórico, representando el alucinado universo del pintor en su santuario-teatro. Acaso porque Luigi Sciamanna le permitió dedicarse a lo suyo, a la estética y a sus circunstancias cinematográficas, mientras el actor esculpía el portentoso personaje. La edición fue un plácido itinerario. Esta vez Diego me dispensó de planos funcionales y delicados, con una muy interesante comprensión del tiempo y el espacio cinematográficos. Y el ritmo interno de cada secuencia narró la biografía del genio pintor en su justa medida.

Y, por último, El malquerido, película madura y detallista, técnicamente superior a las anteriores. No obstante y su lograda factura, con ella ambicionábamos cerrar este ciclo, para regresar al cine que más nos atraía, el artesanalmente experimental (Cezary y yo conspirábamos secretamente para ello, alentándolo a ser más él, más Diego).

Hicimos juntos seis de sus películas, y cuatro de las mías. De modo que, donde voltee a mirar, está su personal impronta: el cine libre, hecho a mano limpia, pastoral a ratos, candoroso, único, un cine automático e intuitivo. Recuerdo su premisa mientras hacíamos Orinoko, cuando teorizábamos si tal o cual metáfora fuese comprendida por el público, y él exclamaba: pues, si no entienden, ¡que se jodan!

Deduzco que nuestra cofradía generacional fue imprudente y disipada, atentos a temas y argumentaciones distintas, pero jamás indolente e inconstante. Así las cosas, me pregunto, en qué lugar del Olimpo del venezolanismo laureado colocaremos a Diego Rísquez. Y claro está, fue un fantástico cataclismo, además de un arqueólogo en busca de la belleza de su país, un ser humano irrepetible, un incunable, un caraqueño de edición limitada. Es probable que la nostalgia se imponga cuando inmortalizamos a quien es irremplazable, ataviada por estos tiempos de puritanismo, miseria intelectual y de barranco colectivo; pero manda, al menos, lo que fuimos; esa nobleza que fuimos y, por corriente, desatendimos; y al derrocharla ahora entrañamos. Acaso ese territorio que extraviamos jamás será reencontrado, a menos de que seamos, cada quien, más insolentes; menos conformistas y mansos, más Diego.

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional