Muchos claman en Caracas por la máquina de sueños. La han traído los extranjeros, luego de derrocar el gobierno. Con un país en trizas, en construcción, en vías de desarrollo, la máquina se ha vuelto un lujo casi necesario. Su uso es sencillo: la ajustas sobre la cabeza y los párpados, la enciendes unos quince o veinte minutos antes de dormir, y a lo largo de ocho a nueve horas, el instrumento proyectará mundos otros, escenas de fantasía, razones para sonreír. Así, desde la aparición del sol hasta la hora de la cama, los caraqueños han girado todas sus conversaciones sobre sus ilusiones nocturnas. Se miran directamente a los ojos –sus dedos y piernas y labios y dientes, temblando– e intercambian gemidos, alegrías, diversiones, esperanzas de secuelas y futuros. Ya van unos cuantos que luego de vivir ciertos sueños, no hacen sino anhelar su prolongación. La verdad es que todos tienen uno preferido. ¿Cuándo comenzará a repetir los mismos sueños, la máquina? ¿Cuándo sobresaturará a sus usuarios?

Bah, de nada sirve anotar esto. ¿Quién lo leerá? ¿Quién querrá abrir tanto los ojos, cuando cerrados otros mundos son visibles? Suelto la hoja de papel y la acumulo en una esquina de la habitación. Nada de mesas, nada de estantes, nada de sillas, nada de objetos pasados de moda. Un salto a la cama y a soñar: también me vale mierda la vaciedad del entorno.

**

(Orfeo negro)

Eugenio Montejo, in memoriam

Orfeo, no tienes que sacrificar tu trompeta

por un iPod desgastado.

No tienes que sacrificar tu piel por el frío.

Orfeo, que quedas, que sueñas, que cantas,

recibe el clamor de las piedras y los grillos

como respuesta única, indivisible.

Los oídos del hombre blanco, ahora hechos píxel

y enfermedad, no son más que plusvalía

–un agregado innecesario.

Orfeo, no excaves tu propia tumba.

No te hagas sombra a manera de poema.

Asume la tristeza infinita como virtud

y, escoltado bajo sonrisas de astros,

mantente al margen de la historia.

¿Vale más, acaso, esclavizarse a la imagen

que someterla a tu baile insepulto?

**

Hay quienes olvidan las durezas de la vida

–sus clichés, sus bloqueos, sus embargos–

y deciden asfixiar sus miedos con una soga

elusiva de seda.

Que lloren los cementerios olvidados

por los indultos del hombre moderno.

**

Un cadáver en medio del tranvía saluda

a quien pasa de frente.

Con un sarcasmo inalterable, sonríe

y desplaza su mirada por el horizonte.

Simpático y atento, espera los chillidos del tren

(los dulces e indiferentes chillidos del tren)

para elevar su alma hasta los cielos.

Porque en una vida sin desperdicios ni mugre,

sin mujer que engañe al hombre

ni ladrón que espante la mosca,

se justifica el deseo del coñazo.

**

Mi papá y yo en el McDonald’s de Vizcaya. Nos habíamos detenido allí porque todo camino a El Hatillo estaba trancado (aunque vale, no soy un enemigo acérrimo de la eme amarilla. Pienso que si el capitalismo quisiera expandirse de una manera más simpática, deberían aprovechar la cadena e ir más allá del chiste o del símbolo. Después de todo, cuando lees en los medios sobre empresas particularmente explotadoras o inmorales, McDonald’s raras veces figura –o no figura seriamente. ¡Ahí lo tienen, maestros del mercado, su significante vacío para perpetuarse en el tiempo!). Hasta las 4 pm no habría paso a ningún lugar. Yo me comí una CBO de pollo; mi papá, una McNífica. Las horas siguientes anduvimos dando vueltas, hablando con otros tantos que habían caído presa del laberinto de la persuasión forzada y la resistencia (¿resistencia a qué?, ¿al mismo hogar?). Aproveché y leí los Diarios de Rufino Blanco Fombona y unos cuantos capítulos de El mundo de ayer de Stefan Zweig. Confieso que agradecí el ocio impuesto, a pesar de que siempre me ha parecido un tipo de protesta muy idiota (el otro día, a mi mamá casi le parten los vidrios del carro en un trancazo. En camino a casa de mi tía, en una vía cerrada en Macaracuay, cometió la inocencia de preguntar si le podían dar paso a su casa. La atacaron, insultaron, golpearon el Lancer, toda vaina. En otro momento del mismo día había visto unas mamás del colegio, sifrinas del Opus Dei, trancar parte de una calle de El Cafetal para luego montarse en sus carros y volver cómodamente a sus casas, cercanas. Mientras anochecía y se daba la tranca opusa, cantidad de gente se bajaba de buses que no tenían más paso, yendo hacia no-sé-dónde-pudiesen-conseguir-transporte. Un lujo, una irresponsabilidad, una idiotez. El día que le tranquen la calle a alguien que merezca ver sus planes frustrados, su libertad cercenada, su opinión gravemente denunciada, me uniré al plan. Mientras tanto, pensaré que es un desahogo de los más inmaduros). Me sentí uno con Blanco Fombona, menos el racismo recalcitrante. Me he sentido todavía más uno con Zweig… ¿Por qué no hablé con mi papá, preguntan, cómo leí tanto en el entretiempo? Sí lo hice, o bueno, más o menos. Hablamos sobre la venta de una casa, el estado del carro, cosas protocolares. Admiro mucho a mi papá, pero él sufre a mil uno de mis peores defectos: social awkwardness. Y bueno, nuestras visiones de mundo no son las más similares. Qué coño, imperó el silencio. Andábamos de acá para allá, del parquecito de Santa Paula hasta el Farmatodo de Vizcaya, la quietud parecía imposible en cuatro horas. Nadie se sumó a la protesta de las seis señoras que trancaban la calle, por cierto. Las decenas de personas se quedaban mirando, rendidos, qué más se puede hacer, tocará esperar. Y la consecuencia: mi papá y yo, cada uno en un rincón lejano, unidos en no mirarse el uno al otro.

_____________________________________________________________________________

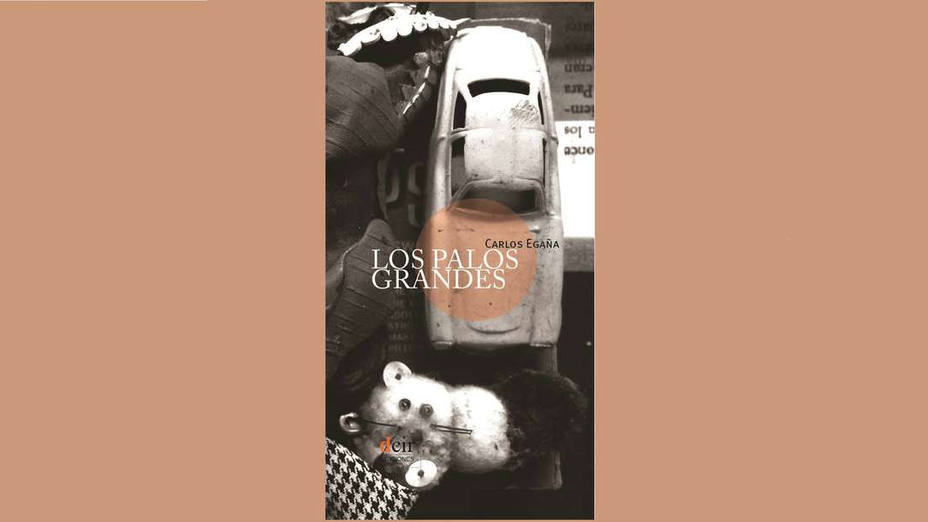

Los Palos Grandes

Carlos Egaña

Dcir Ediciones

Caracas, 2017