Por SERGIO DAHBAR

Nadie se llame a engaño. Se necesita talento y energía para engañar a una persona. La lista de artimañas resulta infinita: cursos para convertirse en broker, pisos en alquiler, trajes espaciales falsos, loterías truchas, jeques que gastan fortunas en nuevos horizontes, inversiones piramidales, vendedores de hitos urbanos monumentales, falsificadores de cheques, hijos de actores famosos, etcétera…

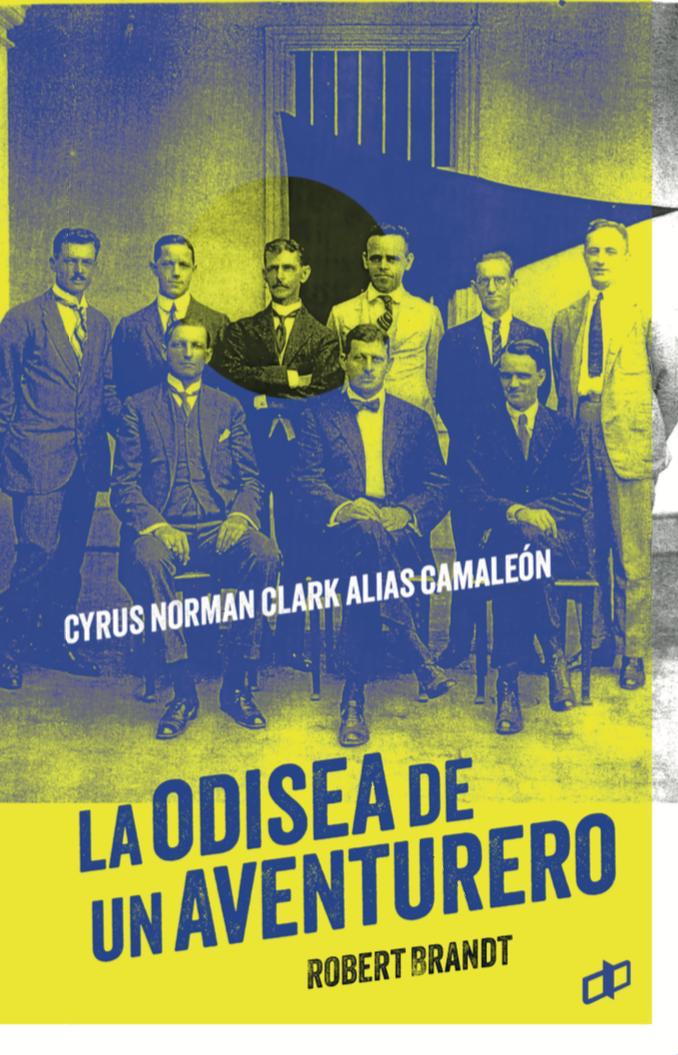

De esta estirpe procede Henry Sanger Snow, el corazón temático del extraordinario libro que ha escrito el periodista estadounidense Robert Brandt, La odisea de un aventurero. Sanger Snow fue tesorero de la New York and New Jersey Telephone Company. Era abogado y un empresario respetado en Nueva York. Un día desapareció sin dejar huella.

Estos asombrosos personajes corren a través de correos electrónicos, de artículos de prensa, de investigaciones literarias, con promesas de sumas millonarias escondidas en bancos africanos o noticias de princesas encarceladas que requieren de planes de rescate osados y temerarios. A veces se presentan como representantes comerciales de determinado presidente. Lo que confirma que muchas personas con vidas aburridas persiguen el sueño de una aventura que no siempre termina bien.

Un menú de nombres curiosísimos alimenta la cosmogonía del frau-de sofisticado: el timo nigeriano, el capitán de Irak, los animales regala-dos, la tarjeta de débito con 500 millones, el tío de América, el prisionero español… La literatura, el cine, el vaudeville, el folletín, la telenovela, es decir la cultura popular, se ha nutrido de pasiones humanas y mi-serias. Hay que reconocerlo: muchas estafas no hubieran ocurrido sin la ambición por obtener una fortuna de una manera sencilla y veloz, lejos del esfuerzo que exige el trabajo sostenido.

La figura del visitante que seduce a la comunidad con una llegada apoteósica y promete ventajas para quienes hagan negocio con el recién venido ha sembrado la historia de casos que parecen escapados de la ficción. El jeque es una de ellas. Pocos países se han salvado de su visita enigmática, que siempre deja un reguero de víctimas. Pero no menos fascinante resulta el indiano venido de América que timó a numerosos españoles a principios del siglo veinte.

“Me extraña que nadie se ocupe de mí, soy una novela que anda”, dijo en su día un personaje con muchos alias: Tomás Portolés, Mario Pickman, Rafael Villamil, José M.ª Pina, Fernando Caamaño, Julio Gádor y Orlando de la Riva. “El maestro de los falsificadores”, lo mitificó The New York Times. “El rey de los ladrones”, sentenció Le Figaro. “Y mejor no seguir con reyes, porque de hecho se hizo pasar por Alfonso XIII para dar más de un golpe exitoso, como siempre’’, escribiría La Vanguardia. Lo curioso es que este caballero de numerosas personalidades debió esperar cien años para ingresar en el museo de la novela contemporánea, de la mano del periodista cultural Sergi Doria.

Aseguran los historiadores que su nombre era Antonio Lluciá Bussé, nacido en 1890 en Capellades (Barcelona). En julio de 1916 llegó a Ribadeo sobre el lomo de una Harley Davidson 16 F de tres velocidades y sidecar. Pidió una suite en el Hotel Ferrocarrilana y disfrutó de la gran vida al aprovecharse de las veleidades y ambiciones de una comunidad que se deslumbraba con visitantes que lucían enigmáticos.

Simpático, educado, buen mozo. Vestía como un dandy, era políglota y se hacía llamar Fernando Caamaño Bonilla. Aseguraba poseer extensas plantaciones en Venezuela. Era famoso por dejar cuentas abiertas en restaurantes. Su preocupación confesa era despachar correspondencia y celebrar conferencias telefónicas, a través de las cuales negociaba ventas de café y cacao. Les sacó dinero a mujeres seducidas y empresarios que creyeron en sus dotes para la inversión.

No menos asombrosa es la historia de George C. Parker. Nacido en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses, a temprana edad entendió que tenía dotes sobradas para engañar a la gente. Entre sus hazañas se acumulan la venta del Madison Square Garden, la Estatua de la Libertad, el Museo Metropolitano de Nueva York y el puente de Brooklyn. Era capaz de convencer a sus víctimas de que tenía los títulos de propiedad. Con ayuda de policías sobornados, documentos falsos y oficinas de mentira, vendió el mausoleo donde reposan los restos del general Grant. En el caso del puente de Brooklyn, convenció a varios ingenuos de que el cobro del peaje sería un negocio redondo.

***

En 1908 Henry Sanger Snow estaba asfixiado por las deudas y había desfalcado la New York and New Jersey Telephone Company. Muchos de sus conocidos ignoraban sus problemas financieros y los medios recibían noticias contradictorias de lo que ocurría internamente en esa compañía de teléfonos de Brooklyn.

Henry Sanger Snow se había graduado de bachiller en el Brooklyn Polytechnic Institute, en 1878. Después estudió Derecho en la Universidad de Columbia. Y obtuvo una maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York. Ejerció como abogado durante algunos años, antes de incorporarse como ejecutivo de diferentes empresas de la ciudad.

Era un hombre conocido y ofrecía cenas fastuosas en el número 270 de la calle Henry. Convocaba a personalidades notables de Brooklyn: celebridades, banqueros, académicos… Era diestro con el lenguaje, fino en sus modales y siempre lucía como un hombre acomodado.

Aunque pocos lo sabían, tenía una vida dispendiosa, por encima de sus posibilidades económicas reales. Acosado por la necesidad de ganar más para pagar un ritmo de vida frenético, invirtió capital en la compañía ferrocarrilera New York & Ottawa Railway hacia 1897. La idea era acortar la distancia entre las ciudades de Nueva York y Ottawa con un puente sobre el río San Lorenzo. De lograrlo, se ahorrarían 80 kilómetros.

Durante la construcción se produjo una catástrofe: colapsaron dos tramos de la carretera y fallecieron 15 trabajadores. La empresa se declaró insolvente en 1900. Se debían dos millones de dólares.

Acosado por este traspié, Henry Sanger Snow empezó a especular en la bolsa de valores sin dejar de gastar como si fuera millonario. En ese momento compró una casa veraniega en Lake George, que se sumaba a otra propiedad que tenía en Connecticut.

A medida que pasaban los días, los medios de comunicación loca-les comenzaban a comentar su separación del cargo de tesorero de la New York and New Jersey Telephone Company. Al indagar, entendieron que Sanger Snow había desfalcado esta empresa en los años de la crisis de la ferrocarrilera.

Henry Sanger Snow estaba casado con Anna Laconte Brooks, hija del conocido inventor y telegrafista David Brooks. Había sido presidenta nacional de la Sociedad General de las Hijas de la Revolución Americana. Ante las noticias que comenzaban a señalar a su marido como culpable de un desfalco, la señora Laconte convalecía bajo cui-dado médico.

No era para menos: la compañía de teléfonos había contratado a 50 detectives de la Agencia Pinkerton para que arrestaran a un hombre público y elegante, orador de orden del discurso de graduación de bachillerato, abogado, educador, inversionista, tesorero, esposo y amado padre. De repente era un fugitivo de la justicia. Una noticia que adquirió la dimensión de un escándalo.

Cercado por la policía, se las arregló para huir en plena noche. Abandonó a su esposa y sus cuatro hijos. En el siguiente capítulo de esta historia, Snow tiene otro nombre y está a punto de iniciar una nueva vida, como aventurero, en la capital de un país atrasado y poco conocido: Caracas. Un pasaje entre Estados Unidos y Venezuela cos-taba 90 dólares.

Traducida por Eduardo Gasca y Héctor Pérez Marchelli, La odisea de un aventurero cuenta la historia real de un personaje que apareció en Venezuela justo cuando Cipriano Castro iba a ser depuesto por su compadre Juan Vicente Gómez y un nuevo orden político y económico se establecería por 27 años.

Pisó tierra venezolana por primera vez luego de una escala en Costa Rica y otra en el Canal de Panamá, y pronto se las arregló para vender-se ante los estadounidenses en Venezuela y ante la élite política criolla como el enviado de varios millonarios de su país de origen.

Al caminar por el litoral venezolano, este visitante advirtió que había un brote de peste bubónica. Fue curioso lo que vio entonces. Las autoridades negaron la existencia de la peste en el puerto de La Guaira. El doctor Rosendo Gómez Peraza era el jefe del Consejo de Salud. No le quedó otra opción que atender a los primeros pacientes y reconocer la enfermedad. La policía de Cipriano Castro lo encarceló de inmediato. El nuevo médico que enviaron desde Caracas, ni corto ni perezoso, descartó que se tratara de una peste y emitió un documento donde aseguraba que la condición sanitaria de La Guaira era perfecta.

No es el único momento en la narración en que el lector sentirá coincidencias con la Venezuela contemporánea. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela habían sido rotas por el presidente Theodore Roosevelt. En numerosas oportunidades Henry Sanger Snow (alias Cyrus Norman Clark), como también autoridades del Gobierno de Estados Unidos, se refieren al dictador Juan Vicente Gómez como una figura que se le ha escapado de las manos a Estados Unidos. Quieren que llame a elecciones, sin que el benemérito tome en cuenta esas exigencias.

Todo lo contrario: a partir de 1915 el período presidencial se alarga de cuatro a siete años. Se elimina la reelección del presidente en ejercicio, el cargo de vicepresidente y el Consejo de Gobierno. Juan Vicente Gómez asume el mando del Ejército. Funcionarios del Departamento de Estado entienden que las cosas empeoran y que no pueden esconder la responsabilidad que tienen en el ascenso al poder del nuevo dictador. Chandler, de la División Latinoamericana del Departamento de Estado, escribe: “Somos responsables moralmente, y cuidado si más que eso, de haberlo puesto allí’’.

Con el nombre falso de Cyrus Norman Clark y el alias de Camaleón −que se ganaría con el tiempo−, Snow se aprovechó de los amigos con dinero que aún tenía en Estados Unidos y de su experiencia como negociador habilidoso para colarse en la nueva Venezuela minera, donde fue parte de la legación diplomática de Washington, jugó a conspirador, espió para el mejor postor e hizo dinero mientras huía de la justicia. Sus comentarios sobre el nuevo país donde encontrará dinero y familia tienden una sombra que une el pasado y el presente. Y se convierten en una metáfora de la forma en que siempre se ha relacionado Estados Unidos con los gobernantes venezolanos de turno.

Destaca en este trabajo de Robert Brandt la seducción que produce el personaje elegante que llega al país con ínfulas de modernidad, siempre dispuesto a estafar a empresarios y gobernantes locales. Se le abren las puertas, las mujeres sienten una atracción perturbadora y hasta llega a establecerse como si fuera gente conocida de toda la vida.

Al leer esta investigación, queda en evidencia que muchas calamidades actuales ocurren en el país desde los primeros días del siglo veinte. La arbitrariedad de las autoridades locales a la hora de reconocer enfermedades que atentan contra los ciudadanos por un mero cálculo político o la incertidumbre de representantes diplomáticos que establecen relaciones ambiguas con los caciques locales y que después son víctimas de lo que propiciaron. Un aroma conocido atraviesa el libro, como si fuera posible leer el presente como una continuidad asombrosa del pasado.

La curiosa vida de este aventurero es un retrato de lo que era Venezuela entonces, patio de juego para las potencias occidentales y para una estrecha élite en torno a Juan Vicente Gómez. El autor, el veterano periodista estadounidense Robert Brandt, tuvo acceso a correspondencia de varios de los protagonistas y pudo reunir mucha información sobre el contexto. De esa manera escribió una obra entretenida, fácil de leer, cargada de verdad, sobre un momento fundamental para el desarrollo del siglo XX venezolano.

*La odisea de un aventurero. Cyrus Norman Clark alias Camaleón. Robert Brandt. Traducción: Eduardo Gasca y Héctor Pérez Marchelli. Editorial Dahbar. Venezuela, 2019.