Por ANTONIO CANOVA GONZÁLEZ

Hace dos semanas fui al Colegio Humboldt de Caracas, donde tuve un encuentro con 32 alumnos, de entre 11 y 17 años de edad, que entrenan guiados por la profesora Johana Colmenares para participar en competencias del modelo de naciones unidas. Están interesados en los derechos humanos y, en la práctica, ya extendida, de enfrentar a otros equipos en simulacros dialécticos para su defensa.

Les pedí que formaran un amplio círculo de pupitres para hora y media de charla socrática. Fui a escucharles, no a hablarles. Mi interés era saber qué pensaban ellos si echábamos mano, de la otra mano, la invisible, para satisfacer esos derechos.

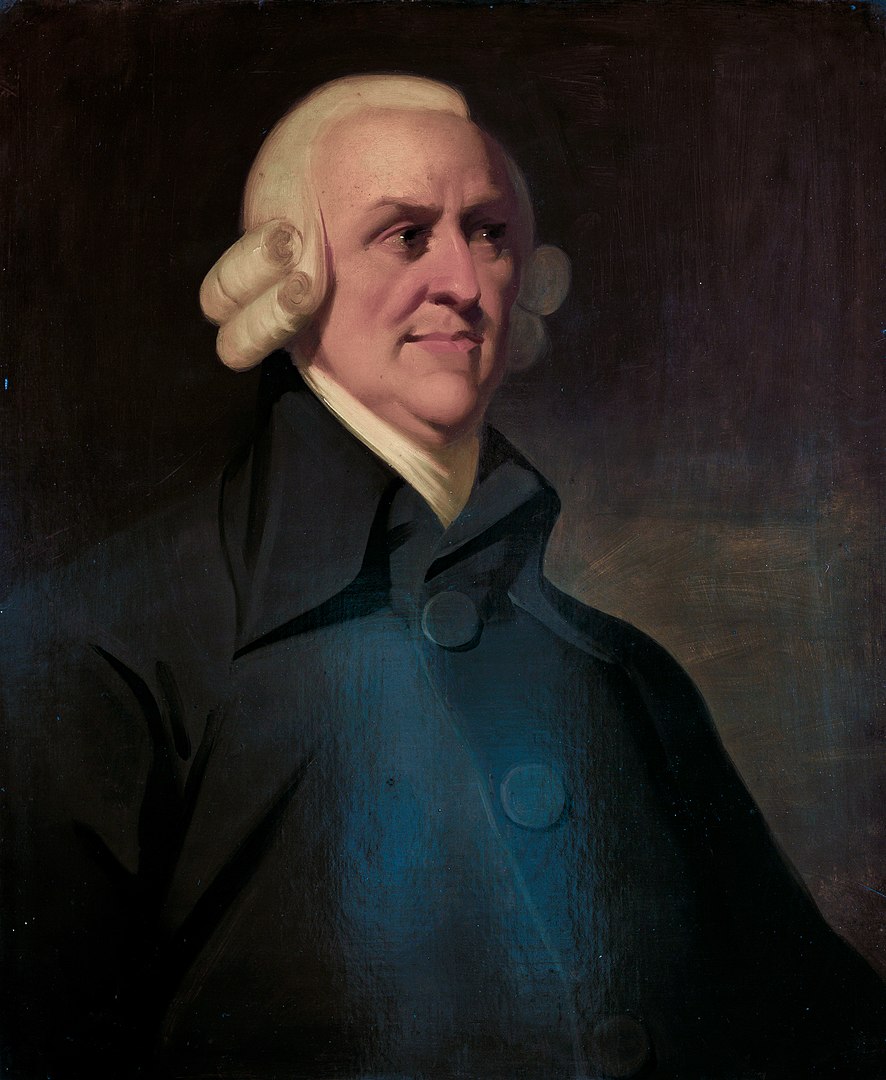

Leyeron en voz alta este pasaje de Adam Smith:

«No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». (La riqueza de las naciones).

Pensaron, hablaron, debatieron, comprendieron, pronto llegaron a acuerdos, a conclusiones compartidas:

Es natural que cada quien busque su propio interés, pues cada uno tiene sus necesidades propias. Es razonable que cada uno procure alcanzar sus fines, que lo logre a través de su ingenio y esfuerzo. Es comprensible que nadie quiera ser una carga para otro, y que todos busquemos alcanzar por nosotros mismos los bienes necesarios para vivir. Es una virtud y fuente de orgullo lograr ser independientes, incluso trabajar duro, para vivir con autonomía y prosperar. No hay nada de malo en buscar, honestamente, el interés propio.

Nadie asomó, siquiera, que esa búsqueda del interés propio del carnicero, panadero o cervecero fuera cuestionable, una muestra malsana de egoísmo o individualismo. Más bien, argumentaron que lo contrario, es decir, esperar de ellos cena gratis todas las noches sería abusivo e injusto. “Una frescura”. Acotaron que una relación signada exclusivamente por la benevolencia de uno y la “frescura” de los otros sería insostenible en el tiempo. ¿De qué vivirían, entonces, el carnicero, el panadero y el cervecero? ¿Por cuánto tiempo podrían mantener a los demás sin contraprestación? ¿Para qué invertir, trabajar, producir en esas circunstancias?

Un sistema en el que cada quien pretenda el interés propio no solo es natural. También es justo. Más aún, subrayaron varios, es lo óptimo. Por un lado, mantiene a las personas trabajando, ocupadas en ofrecer a los demás bienes y servicios que voluntariamente quieran adquirir. Por el otro, es beneficioso para todos, ya que, aunque no lo sepan, si no tuvieran tiempo o se dedicaran a otras actividades podrán confiar en que, al llegar a la carnicería, a la panadería o a la cervecería, encontrarán a alguien atento para proveerles una cena a cambio de un pago. Es una relación en la que todos ganan.

Luego leyeron este otro extracto de Smith, de La teoría de los sentimientos morales:

“Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de otros, de tal modo que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla».

Todos los alumnos, absolutamente todos, se sintieron identificados. Expresaron que conocían bien esa sensación de preocuparse por el prójimo y que, a la vez, se alegraban al saber que los demás, sus amigos o desconocidos, estaban bien, eran felices. Coincidieron en que ayudar a otros era un motivo de satisfacción. Ratificaron que, cuando saben de los problemas, del dolor o sufrimiento de los demás, se compadecían y preocupaban. Nadie en la sala asomó siquiera que la felicidad de los demás los hacía infelices a ellos. Uno de los mayores se refirió en estos términos: la felicidad de los hombres no es un juego de suma cero, en el cual si uno gana hay otros que pierden.

No fue difícil, hubo un consenso amplio.

En ese momento, ya casi terminando la sesión, pude intervenir: Adam Smith acuñó un término que se ha hecho popular para explicar los efectos virtuosos de un sistema basado en esas reglas de cooperación voluntaria entre las personas. Esos efectos beneficiosos son guiados por una especie de mano invisible. Una sinergia obtenida sin planificación y sin que ninguna de las personas cooperantes se lo propusiera.

Ya habían escuchado esa metáfora. Aseguraron que no era difícil de comprender.

Les comenté que vengo estudiando, junto con un grupo de profesores y alumnos, la aparición de un orden espontáneo educativo para niños de entre 6 y 16 años, en particular en zonas muy pobres de Venezuela. Docentes buscando su propio interés, y ejerciendo su vocación de enseñar, ofrecen tutorías individualizadas a los niños de sus comunidades, que sus padres pagan porque ven que sus hijos aprenden más, que adquieren conocimientos útiles, que se entusiasman con las clases, que muestran interés por el saber, que ganan en autoestima y seguridad. Todos ganan.

Seguidamente asomé la alternativa de hacer valer los derechos humanos sociales de ese modo: mediante acuerdos privados y libres, en lugar de insistir, como hemos hecho hasta ahora, en alcanzar tales objetivos por medio de la mano visible del Estado, es decir, a través de las decisiones y actuar de los gobernantes.

Ya había pasado la hora y media pautada. Era hora de irnos. Se marcharon pensando. Sus ideas sobre esta propuesta las sabré en la próxima sesión.