¿Venezolanos o colombianos? Ni aquí ni allá las mujeres escobillean el joropo con tacones ni desplegando las faldas a lo Yolanda Moreno.( Foto TVES).

«Yo soy virgo y, por lo tanto, no creo en el Horóscopo…», «¡sé espontáneo!» o «nosotros los hombres nunca decimos la verdad (ni siquiera en este momento)» son algunas de las paradojas que colecciono como parte de una vieja afición de recabar este tipo de contradicciones que, desde Epiménides hasta Rosales, me llegan a las manos. Sin embargo, una de las más difíciles de asimilar es el llamado nuestroamericanismo, que, al lado del indigenismo, está contemplado en el Plan de la Patria 2019-2025 en el aparte destinado a la Descolonización de la historia. Es tan difícil de entender que el propio gobierno no lo explica ni le dedica cuadernillos, como sí lo hace con otros temas.

Lo nuestroamericano aparece en el panorama sociológico local como una reacción a los términos latino, ibero o hispanoamericano, que se parecen igualitos, pero que no lo son. La alergia que produce lo europeo entre sociólogos y antropólogos de nuestro continente hizo que el intelectual brasileño Darcy Ribeiro acuñara el término en los 70, también para diferenciar a los pueblos del sur del río Grande de los canadienses y estadounidenses.

El sintagma América Latina es creación de la Francia del emperador Napoleón III, al querer ganar indulgencias con el escapulario español, en lo referente a la conquista del Nuevo Mundo, y de intelectuales pisaverdes adulando a su audiencia parisina, al endosarle nuestros pueblos a la ilustrada Ciudad Luz. El término es paradójico en sí, porque los países que hablan idiomas romances serían considerados latinos, mas no así las Antillas Neerlandesas –con su dialecto del portugués–, la Guayana Francesa, Martinica o la misma Quebec. Por negra o por pobre, a Haití si la meten en el «perraje» latinoamericano, con toda la carga de prejuicio y desprecio que se esconde hoy en día en el término América Latina, que algunos incluso la han llegado a llamar Letrinoamérica, contribuyendo así a la leyenda negra que nos denigra.

Por otro lado, lo ibero o hispanoamericano, dependiendo de si está o no Brasil, haría igualmente referencia al pasado europeo en estas tierras. De ahí la necesidad de «rescatar» con un invento un gentilicio autóctono: el nuestroamericanismo, para referirse a lo criollo, en un claro divorcio entre las poblaciones de aquí con las que están al otro lado del océano, y las que viven acá y acullá de la citada frontera del río Grande.

Patrias: madres, grandes, chicas y huérfanas…

En los discursos políticos de nuestro continente abundan referencias a nuestra identidad como un todo y una parcialidad, en la que no se sabe si el «canto de amistad y de buena vecindad» es parte de la utopía con la que se quiere cubrir las enormes contradicciones del discurso nacionalista/cosmopolita en cada uno de los estados resultantes de la secesión de la Corona Española en siglo XIX: una narrativa que ha creado patrias huérfanas sin Madre Patria. En realidad constituimos una nación dividida políticamente en veinte entidades, con el indigenismo como base para generar rivalidades entre nosotros. Tenemos, pues, una cofradía de mochos tratando cada uno de llegar nadando por su cuenta a la orilla de un mar donde se hunden sin contemplación.

Esas repúblicas afirman su autonomía a partir de nacionalismos de campanario –a decir de Marcelo Gullo– en competencias de Miss Universe, en los mundiales de fútbol, en las ceremonias del Nobel o del Óscar, cuando nominan a los míos y a los tuyos, no… Eso cuando no caen en el infantilismo de las comparaciones inevitables donde mi país es más bonito que el tuyo, solo porque yo nací aquí o porque así lo dijo la BBC de Londres.

El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 –la propuesta de una confederación de las repúblicas recién independizadas– fracasó porque Bolívar quería unir lo que él mismo acababa de desbaratar: la unión política que existía bajo la Corona Española –con su moneda única y libertad de movimiento de sus habitantes por todas partes– de la que las elites locales se esforzaron en apartarse a fuerza de batallas e intrigas. La espiral separatista no solo rompió con la antigua metrópoli, sino que continuó entre los nuevos países y consigo mismos, mediante las revoluciones fratricidas y guerras civiles.

Asimismo, el panamericanismo tutelado desde Estados Unidos o la Abya Yala patrocinada por el Foro de São Paulo son intentos políticos que no llegan a consolidarse porque no van a la base, no suben cerro ni llegan al suelo del botiquín de la esquina, donde los pueblos hispanoamericanos se unen al unísono al son de boleros, cuplés, rancheras, baladas y tecnomerengues que escupe la rocola del lugar o la selección aleatoria de YouTube. En este sentido, Juanga, Luis Fonsi, Shakira o Roberto Carlos han hecho más que cien cumbres de presidentes y jefes de Estado en los últimos dos siglos.

Ese bolero es mío

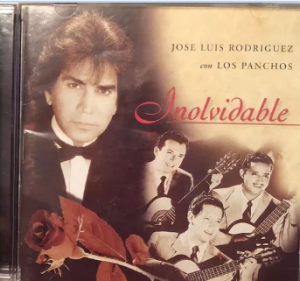

Aunque la separación de los países hispanoamericanos es una realidad política, no lo es desde el punto de vista cultural: la lengua y la religión son comunes a todos, y con ellas las tradiciones y las expresiones artísticas, principalmente la música. No quiero imaginar el quebradero de cabeza que representaba para los programadores de la radio la llegada en junio del Mes del Artista Nacional en los años 70, la Ley del Uno por Uno (en sus ediciones de 1975 y 1983) y el mismo artículo 14 de la Ley Resorte, al tratar de cubrir los programas con contenido que satisficiera el criterio del Estado: ¿la cubanovenezolana María Conchita cantando en inglés se puede tocar? ¿Qué hacemos con el colombiano Cholo Valderrama interpretando música llanera o el guaro Pastor López desgañitándose en un vallenato? ¿José Luis Rodríguez con los boleros de Agustín Lara o la Taboga de la Dimensión Latina? Todas estas preguntas se responden con una paradoja: sí, pero no.

En este momento nos adentramos en el mito del folklore (escrito en inglés a propósito), que es el hermano gemelo de otro: el de la cultura. Es decir, a la creencia de que existe algo estrictamente popular, tradicional, auténtico o vernáculo (el saber original o lore del pueblo o folk) se le contrapone lo clásico, académico, universal e intelectual (el saber cultivado y sifrino) de lo que tan bien nos habla el filósofo español Gustavo Bueno en su famoso libro sobre el tema. Ambos, en fin, no son sino constructos o nociones que dependen de una enorme subjetividad al clasificar una expresión humana como culta o folclórica.

Considerado como ciencia desde el siglo XIX, el folclore estudia las costumbres y las tradiciones de un pueblo, pero partiendo de un supuesto subyacente: el que «pueblo» es aquella gente que no se considera elite culta, embelesada por la riqueza y la complejidad de las bellas artes o de la música académica… Así pues, podemos afirmar que las lycras y el reguetón son manifestaciones folclóricas de la Venezuela del siglo XXI… ¡Ajá! Sí, pero no… Es decir, partimos de un concepto que depende de una percepción, que calza perfectamente en la dialéctica de la lucha de clases y cuya ambigüedad se presta para la manipulación.

Como buen mito, lo folclórico conlleva una pesada carga ideológica: un nacionalismo que define, hasta en lo musical, que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, forjando fronteras entre lo autóctono y foráneo, solo que aquí lo de esta orilla del Arauca vibrador y lo de la otra se parecen tanto que es casi imposible diferenciarlos. Ambos son producto de la globalización impulsada por España con su dominio extendido por los cinco continentes, que produjo cosas tan cosmopolitas y autóctonas como una hallaca en la que se mezclan pasas, aceitunas y alcaparras europeas, masa de maíz americano y hojas de plátanos africanos, contimás un toque de especias traídas de Asia.

Como buen mito, lo folclórico conlleva una pesada carga ideológica: un nacionalismo que define, hasta en lo musical, que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, forjando fronteras entre lo autóctono y foráneo, solo que aquí lo de esta orilla del Arauca vibrador y lo de la otra se parecen tanto que es casi imposible diferenciarlos. Ambos son producto de la globalización impulsada por España con su dominio extendido por los cinco continentes, que produjo cosas tan cosmopolitas y autóctonas como una hallaca en la que se mezclan pasas, aceitunas y alcaparras europeas, masa de maíz americano y hojas de plátanos africanos, contimás un toque de especias traídas de Asia.

Juan Bimba como arquetipo

El año 1948 fue crucial para la definición de lo venezolano: la modernización que se venía gestando desde la muerte del general Gómez y el fin de su dictadura, trajo la idea de la renovación del espíritu nacional, impulsado por los círculos intelectuales que rodeaban a Medina Angarita. La ciudad se transformaba con las innovaciones arquitectónicas de Carlos Villanueva en el diseño de la Urbanización El Silencio, borrando el pasado español y maquillándose de moderno, es decir, de gringa. Lo mismo pasaba con el paisaje humano: la llegada de ingentes cantidades de inmigrantes europeos y del Medio Oriente, desplazados por la postguerra, hicieron que en Caracas la oficina de identificación personal, donde la gente se sacaba la cédula, se llamara popularmente «extranjería» en vez de «ciudadanía».

Además, el golpe de 1945, con Acción Democrática al frente, terminaba de modernizar el Estado, entendiendo esto como la adaptación del sistema político al pensamiento de izquierda, autodefinido como «progresista», frente al «conservadurismo» de la casta  política de estirpe gomecista. Siguiendo su lema de «Partido del pueblo», AD comenzó a indagar en lo popular como una forma de democratización, por lo que figuras como Juan Bimba, un bobo de Cumaná que se convirtió a fuerza de los versos de Andrés Eloy Blanco en arquetipo del venezolano, se hizo agente de ideología nacionalista. Estamos, pues, ante una intervención del Estado en la conformación de la «identidad nacional».

política de estirpe gomecista. Siguiendo su lema de «Partido del pueblo», AD comenzó a indagar en lo popular como una forma de democratización, por lo que figuras como Juan Bimba, un bobo de Cumaná que se convirtió a fuerza de los versos de Andrés Eloy Blanco en arquetipo del venezolano, se hizo agente de ideología nacionalista. Estamos, pues, ante una intervención del Estado en la conformación de la «identidad nacional».

La figura de Juan Bimba sufre una transformación definitiva en 1948, cuando su imagen dejó las costas sucrenses para convertirse en un llanero del jagüey, que en este llano sin ley, se apropió de coplas y morichales, todo gracias a un intelectual de Caracas llamado Juan Liscano Velutini (1915-2001).

Allá viene, allá viene Juan José…

El febrero de 1948 es emblemático para el nacionalismo venezolano por la puesta en escena, en el Nuevo Circo de Caracas, de la Fiesta de la Tradición, acto en el que la elite intelectual de la capital, cooptada por la creencia de que lo nuevo y lo urbano representaban el ideal de la vida, miraban desde lejitos las expresiones culturales antiguas y rurales, asumidas quizás como objetos de estudio, para preservarlos o mirarlos como gérmenes bajo el microscopio.

El febrero de 1948 es emblemático para el nacionalismo venezolano por la puesta en escena, en el Nuevo Circo de Caracas, de la Fiesta de la Tradición, acto en el que la elite intelectual de la capital, cooptada por la creencia de que lo nuevo y lo urbano representaban el ideal de la vida, miraban desde lejitos las expresiones culturales antiguas y rurales, asumidas quizás como objetos de estudio, para preservarlos o mirarlos como gérmenes bajo el microscopio.

Los chimbangueles, el tamunangue, los tambores de san Juan o los diablos danzantes de Yare dejaron de ser manifestaciones estrictamente devocionales del catolicismo; la lancha Nueva Esparta, el pájaro guarandol, el sebucán y el joropo dejaron de ser manifestaciones locales de celebración para convertirse en espectáculos entarimados, en parte del catálogo nacional de la identidad, todo bajo el rótulo de folclore, que en nuestro caso, estableció y enmarcó –en unas fronteras geopolíticas y sociales– qué se considera verdaderamente lo nuestro, identidad prêt-à-porter diseñada por Liscano Velutini.

Ya que la Fiesta de la Tradición se hizo para homenajear al escritor Rómulo Gallegos en su ascensión como presidente de la República, el canon de lo «venezolano» entonces se estableció a partir de su Doña Bárbara, donde lo criollo y vernáculo, lo propio de toda propiedad suya, era el veguero y su música… Escogidos así, arbitrariamente, pues los llaneros representaban una minoría, de solo 15% de una población general concentrada –eso sí– en el arco andino-costero y cuya expresión más universal sería entonces el merengue caraqueño y sus variantes. Pero, desde arriba, nos impusieron el ensemble de arpa, cuatro y maracas…

Ya que la Fiesta de la Tradición se hizo para homenajear al escritor Rómulo Gallegos en su ascensión como presidente de la República, el canon de lo «venezolano» entonces se estableció a partir de su Doña Bárbara, donde lo criollo y vernáculo, lo propio de toda propiedad suya, era el veguero y su música… Escogidos así, arbitrariamente, pues los llaneros representaban una minoría, de solo 15% de una población general concentrada –eso sí– en el arco andino-costero y cuya expresión más universal sería entonces el merengue caraqueño y sus variantes. Pero, desde arriba, nos impusieron el ensemble de arpa, cuatro y maracas…

Este canon de lo folclórico brincó rápidamente a los currículos escolares, que lo incorporaron como parte de lo que se les enseñaría a los niños como forja de la nacionalidad. La creación de un prototipo, único y unificador, para regiones tan diversas como Margarita, Táchira, Zulia o Guayana, en las que el modelo sería igualmente ajeno, convirtió a Juan Bimba en un personaje aspiracional, mítico, que nada tenía que ver con la gente de Barcelona, Valencia o Coro, pero que lo hacía un ideal por imitar, más cercano al apureño que compraba sus víveres en Puerto Carreño que al aragüeño que iba a la Maestranza a ver torear a los Girón.

Ese prototipo venía acompañado de otros «símbolos nacionales» que impulsó la posterior dictadura de Pérez Jiménez como el del turpial, el araguaney y la orquídea como pájaro, árbol y flor nacionales, amén de toda la iconografía de los caciques venezolanos, básicamente caribes, con una honrosa excepción: el arahuaco Manaure, para que no digan… Igualmente, esa misma dictadura, muy nacionalista ella, apoyó e impulsó el folclore desde la visión estilizada de una Yolanda Moreno –que copió el faldeo del jarabe tapatío y el zapateo del son veracruzano– y la comercialización del pasaje llanero, con músicos como Juan Vicente Torrealba, Mario Suárez, Magdalena Sánchez y otros que salían en los programas televisivos de la época. Así, el venezolano constriñó su identidad únicamente al territorio nacional, tal como lo hacían los otros países del vecindario, que rivalizaban con nosotros a fuerza de comparaciones odiosas, sobre todo con nuestros hermanos gemelos: los colombianos.

Que en Venezuela se baile el porro (colombiano) «de una manera muy singular» y que Billo’s y Pacho Galán hayan hecho de su música un legado común; que en Maracaibo se oiga más vallenato que en Santa Marta o que en Barquisimeto uno de los panes típicos sea el de Tunja no obstan para que el nacionalismo arepario encuentre en las diferencias más de qué hablar que lo que nos une en realidad. Esa rivalidad ha estado a punto de llevarnos a la guerra, como cuando el caso de la corbeta Caldas en 1987 o cuando la Alerta Naranja de septiembre de 2019. Sin embargo, el Plan de la Patria insiste en que lo nuestroamericano tiene cabida… Manque sea en el papel.

La Woman del Callao es peruana

El folklore (con k) no se cansa de contradecirse, cuando incluye –gracias a Liscano– en su repertorio los calipsos en inglés o en patois de los mineros trinitarios, que se tocan en el Carnaval de El Callao, como parte de la riqueza cultural venezolana; pero, de la que se excluyen a propósito las manifestaciones lusitanas de los Altos Mirandinos en la fiesta de San Martín, o las polkas alemanas de la Colonia Tovar. Ninguna se toman en cuenta y se miran como «extranjeras», a pesar de que quienes las interpretan están en el país desde hace ya bastante tiempo. Esta inquietud se la expresé a Ángel Palacios, exvocalista de Vasallos del Sol y de Convenezuela, y cultor de la música de Barlovento, a lo que me respondió, cayendo en cuenta: Los calypsomen están «porque son negros». Así bien, algo de racismo hay en esa selección de lo que es «tradicional» y lo que no.

Asimismo, mucho de lo que actualmente se considera folclórico se identifica políticamente con los movimientos «populares» de izquierda, toda vez que muchos de sus intérpretes son militantes. Esto no es nuevo: ya desde el Inciba y el Conac puntofijistas se apoyaba con benevolencia la «tradición» producida por los colectivos ñángaras, mientras la industria discográfica se fijaba en los «folcloristas» más comerciales, llegando al éxtasis de lo chic cuando Aldemaro Romero le dio ese aire de música de restaurante americano con su álbum Dinner in Caracas (1956), para luego bossanovearla con su Onda Nueva en los 70. Esa pugna ideológica entre lo aceptable o descartable, entre lo auténtico y lo postizo, entre lo nuestro y lo ajeno, llega al paroxismo en 1976 con el abucheo en el Aula Magna que sufrió una recién fundada agrupación llamada Latinoamérica: Un Solo Pueblo (sic)… ¡Ajá! Exactamente el mismo de Viva Venezuela, el Cocuy que alumbra y Woman del Callao, canción cuyo éxito comercial posterior en los 80 se consolidó de la mano de Juan Luis Guerra y que los peruanos creen que habla del puerto que sirve a Lima… Porque lo folclórico es líquido y es del primero que lo jalle.

La anécdota en la UCV la recogen Laura Dávila Truelo y Silvia Contreras Carreyó (UCAB 2003) en su tesis de grado sobre ese grupo, ya disuelto para la época, y cuenta que –en medio del mercedesosismo, del aliprimerismo, del furor por la trova cubana y El cóndor pasa– los muchachos de Latinoamérica: Un Solo Pueblo se presentaron en 1976 haciendo un recorrido musical por el continente… Hasta que se les ocurrió tocar un joropo llanero, de esos que evocaba las coreografías de Mery Cortez y el ballet de Venevisión. La pita y los gritos fueron tales que tuvieron que detenerse y salir del escenario de la UCV. Tras la derrota moral, se dedicaron a la investigación, volvieron ya al año siguiente con un disco, editado por Promus, con cantos agrícolas de Oriente y la Costa Central, pero sin el Latinoamérica en el nombre. Luego, gracias al Uno por uno o al Mes del Artista Nacional, ganaron fama en 1981 en el escenario musical venezolano, en el que la cultura popular «tiene amigos a montones; pero, en ella se colean los zorros y camaleones»… Los tiempos habían cambiado y Nuestra América se quedó en veremos, en una paradoja que dura hasta hoy en día.

La anécdota en la UCV la recogen Laura Dávila Truelo y Silvia Contreras Carreyó (UCAB 2003) en su tesis de grado sobre ese grupo, ya disuelto para la época, y cuenta que –en medio del mercedesosismo, del aliprimerismo, del furor por la trova cubana y El cóndor pasa– los muchachos de Latinoamérica: Un Solo Pueblo se presentaron en 1976 haciendo un recorrido musical por el continente… Hasta que se les ocurrió tocar un joropo llanero, de esos que evocaba las coreografías de Mery Cortez y el ballet de Venevisión. La pita y los gritos fueron tales que tuvieron que detenerse y salir del escenario de la UCV. Tras la derrota moral, se dedicaron a la investigación, volvieron ya al año siguiente con un disco, editado por Promus, con cantos agrícolas de Oriente y la Costa Central, pero sin el Latinoamérica en el nombre. Luego, gracias al Uno por uno o al Mes del Artista Nacional, ganaron fama en 1981 en el escenario musical venezolano, en el que la cultura popular «tiene amigos a montones; pero, en ella se colean los zorros y camaleones»… Los tiempos habían cambiado y Nuestra América se quedó en veremos, en una paradoja que dura hasta hoy en día.