El 29 de octubre de 1939 es tristemente recordado por ser el día en el que por vez primera se decretó de manera oficial, en un territorio del Tercer Reich en expansión, la obligatoriedad de que los judíos llevasen una insignia que como tales los identificara.

La medida, que en la narrativa justificativa retrotrajo a los tiempos de las persecuciones y purgas de sus ancestros en reinos musulmanes y cristianos, se implementó en la ciudad polaca de Wloclawek más de un año después de que Goebbels la propusiera como parte del conjunto de acciones orientadas a la solución de la «cuestión judía». Luego, el 23 de noviembre, se extendió a toda la Polonia ocupada el mandato de que los miembros mayores de diez años de ese segmento de la población portasen en el brazo derecho una cinta blanca con la estrella de David en color azul; algo en lo que no puede dejar de advertirse un cruel gesto de burla, pues el corazón de la bandera del movimiento sionista, adoptada en 1948 como bandera de Israel, es precisamente una estrella de David azul sobre fondo blanco.

Para finales de 1941, por orden del todopoderoso Reinhard Heydrich, a la sazón director de la Reichssicherheitshauptamt, la infame Oficina Central de Seguridad del Reich, y presidente de la Comisión Internacional de Policía Criminal —la actual Interpol—, los judíos de más de seis años y residentes tanto de la Alemania nazi como de sus territorios anexionados llevaban sobre el pecho el estigmatizador distintivo, entonces una estrella de David amarilla, sobre fondo negro, con la palabra «judío» escrita en ella, y ya es historia innegable, aunque algunos pretendan hacer creer lo opuesto, el muy corto paso que condujo de aquello al exterminio de seis millones de seres humanos.

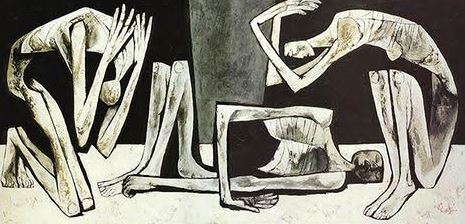

Esto viene a cuento porque bien se sabe que la simple condición de una persona, derivada de aspectos como, por ejemplo, las orientaciones, las preferencias o las creencias, se erige en estigma cuando se asocia a características, motivaciones, acciones o eventos, reales o no, que los demás consideran negativos, y que entre ello y la despersonalización de aquel «otro», su cosificación, no hay más que la facilidad con la que absolutamente todos los seres humanos pueden rechazar, dejarse arrastrar por la animadversión y hasta odiar.

Así, «judío» fue asociado por la jerarquía nacionalsocialista con la codicia, la usura y el robo en un contexto de frescas heridas por la colosal crisis económica que siguió a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y para facilitar la concitación del odio del que ellos querían que aquel fuese blanco, se relacionó además, gracias a un efectivo aparato de propaganda, con una irreal naturaleza que incluía elementos como la lascivia, en sus facetas más oscuras, y que chocaba con el ideal de supuesta «pureza», no solo racial, que tan profundamente permeó en la sociedad alemana de la época.

En ese caso, como en muchos, el estigma dio lugar a una generalizada complicidad en la eliminación del indeseado «otro». De hecho, sin la colaboración de miles y miles en la construcción, dotación, mantenimiento, gestión y operación de la maquinaria de exterminio nazi, entre cuyos engranajes se contaban numerosas líneas ferroviarias, extensos campos de concentración y equipos e insumos para para la tortura y el homicidio producidos en una compleja red industrial, ese holocausto no habría pasado del avieso deseo de un puñado de psicópatas.

Sea lo que fuere, todo estigma supone un serio peligro que jamás debe ser subestimado, por cuanto la infamación en la que deviene se transforma pronto en indolencia frente a las necesidades y padecimientos de un «otro» que en el imaginario de quienes se consideran «distintos» se va transformando en difuso objeto prescindible —y del que se desea prescindir—, lo que se agrava aún más si, como ocurrió en el Tercer Reich, el estigma es producto de la inducción del selectivo odio con algún perverso fin.

Tal peligro no puede perderse de vista en la Venezuela de hoy, en la que de sistemático modo se le han ido arrebatando a sus habitantes las posibilidades de combatir con éxito la pandemia de COVID-19, incluyendo la del acceso a vacunas avaladas por la evidencia y, en consecuencia, por la Organización Mundial de la Salud y otras instancias clave, en el marco del avance en la reducción de la nación a una descorazonada, desesperanzada, debilitada y hasta cuantitativamente disminuida masa cuya permanente sujeción resulte viable, y en donde ahora, mientras la narrativa de los perpetradores de semejante crimen es un mal disimulo, se marcan las casas de víctimas que con ello se pretenden presentar como culpables de lo que solo sus estigmatizadores han provocado con sus calculadas acciones y omisiones.

No debe perderse de vista. Por el contrario, con ello en mente se debe tratar de impedir que el corto paso a un mayor e inimaginable horror sea dado.

@MiguelCardozoM