Me dicen que se celebró una vez más el Día del Perro (26 de agosto) en Estados Unidos. Ignoraba que al mejor amigo del hombre se le dedicaba al menos un día al año para festejarlo porque en la hora actual venezolana, dura y despótica, estamos dejando de ser humanos para convertirnos en perros callejeros que es cómo matar el hambre y no ser torturados, apaleados o tirados en cunetas y arrojados en siniestros caminos verdes ya que en las sobrecargadas cárceles ya no hay lugar para mantener en pie la miserable vida de los que aún no hemos comenzado a ladrar como perros abandonados.

Y me enteré de que se seleccionaban los nombres de pila o cariñosos apodos de las mascotas (Loqui, Compota, Carly…) de varios escritores y distinguidos poetas venezolanos y se transcribía un largo poema de Neruda dedicado al perro. A mí me gustan poco. No me aficionan mucho, pero tampoco me acerco a las jirafas, sapos, camellos o hipopótamos y a algunos humanos de físico ingrato por considerarlos torpes diseños, trastornados desatinos.

Prefiero los gatos porque son formas acertadas, esbeltos, sigilosos, ágiles y misteriosos, que en oscuro silencio andan por los techos. Se sabe que sueñan pero ignoramos qué es lo que sueñan y duermen de dos maneras: una, de sueño ligero y otra, de insólito y profundo comportamiento. Los gatos son astutos: ¡nos colocan a su servicio! Conocí a una niña que mantenía a un gato. ¿Cómo lo llamas?, le pregunté. «¡No lo llamo, me dijo, él viene cuando me necesita!». Manuel Caballero tuvo un gato que se llamaba Gato y Belén y yo uno que se llamaba Gus, descubrimos que era argentino y yo le ponía tangos de Gardel y le decía «¡pelotudo!» para recordarle su gentilicio bonaerense.

Y conocí también a una gata callejera que temblaba de pánico por la mala vida que debió haber padecido antes de que la recogieran, la sanaran y le dieran abrigo. Dejó de sentir temores y finalmente tuvo un nombre. Su caritativa y salvadora dueña, amiga mía, la llamó «Señorita Secretaria del Ministerio de Educación» y mi amiga respondía a quienes se asombraban ante un nombre tan desconcertante: «¿Tú no has estado recientemente en el Ministerio de Educación? ¡Allí todas las secretarias viven temblando porque creen que las van a despedir!».

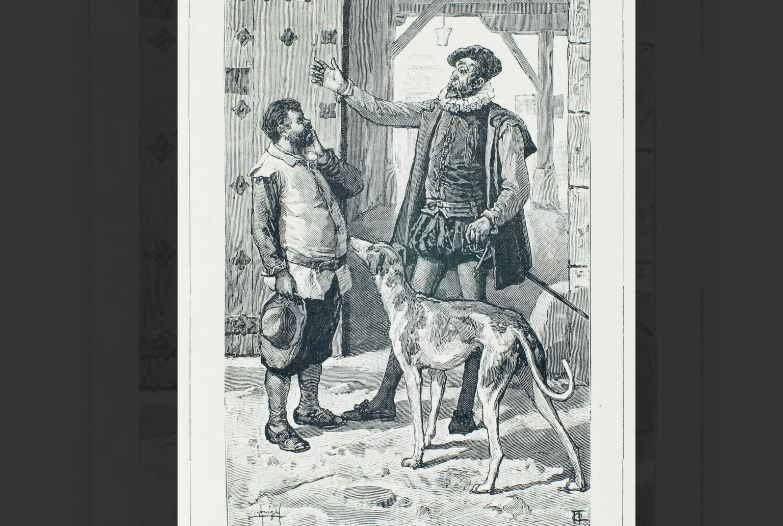

En lugar de festejar a los adorables perros de nuestros escritores deberíamos preocuparnos más bien por el destino que le tocó al perro del Quijote. El hidalgo Quijada, Quijano o Quesada tenía entre sus precarias pertenencias un sayo de velarte, calzas de velludo, pantuflas de lo mesmo, un rocín flaco y un galgo corredor, pero cuando el exceso de lecturas le tostó el cerebro y se convirtió en un ridículo caballero andante se olvidó del perro y el galgo corredor desapareció para siempre, jamás se le vio a su lado a lo largo de sus absurdas aventuras, ni siquiera cuando vencido por el Caballero de la Blanca Luna regresa a casa con la promesa de no echar mano a la espada en el tiempo de un año y termina muriendo como el discreto hidalgo que fue alguna vez. ¿Qué se hizo ese perro? ¿Dónde corrió ese galgo esbelto que pudo haber alcanzado la misma gloria que su desequilibrado amo?

Sé que caballeros andantes como Amadís de Gaula no recorrían el mundo de sus violentas aventuras con un perro jadeando con la lengua afuera detrás del caballo porque valían más el caballo, la espada, el mazo y el hacha que un perro; y en su lugar, Cervantes eliminó al perro y puso a un hidalgo con un raro tueste como espejo de la caballería andante y como escudero a un gordo y retaco campesino montado en un burro y se olvidó del galgo corredor.

Alfredo, mi sobrino nieto, siendo muy niño quería hablarme, pero el perro del vecino al verme y sentirme tras las rejas ladraba incansable. El niño volteó a verlo, luego me miró, compungido y me dijo: «¡Los perros, nunca llegaré a comprenderlos!».

Ulises mantuvo durante veinte años su prodigiosa aventura fuera de casa, pero cuando comete el error de regresar a Ítaca, en lugar de permanecer en el inagotable camino de la aventura, no solo lo están esperando la insólita fidelidad de la abnegada Penélope y de Telémaco el hijo, sino la de Argo el perro, el único que reconoce a aquel viejo desahuciado y polvoriento después de dos décadas de mítica ausencia,

Perdónenme, pero me interesan el perro de Ítaca y el galgo del Quijote más que los domesticados perros de mis amigos, porque en la olvidada mascota del afiebrado Quijada, Quijano o Quijote están señalados millones de venezolanos aventados, olvidados y maltratados por nefastos tuestes políticos, imperdonables equivocaciones y malsanas conductas.

Me faltó agilidad, locura y aliento para pedirle al ganador del Rómulo Gallegos que donó el premio a una escuela para perros que apoyara financieramente mi investigación sobre los perros en la literatura y de preferencia sobre el galgo corredor. Quiero saber qué ocurrió con él porque me lastima escuchar su silencioso aullido como si maltrecho y tembloroso estuviera oculto debajo de un burocrático escritorio del Ministerio de Educación.