Se puede decir que aún vivimos en la larga temporada infernal que un joven francés urdió en el siglo XIX. Como un ajuste de cuentas con un verdugo invisible, no hay tema que no fustigue, no hay preocupación que no sea tratada con vocación definitiva: la división del trabajo, la industria, la ciencia como la nueva religión, la visión del progreso como mejoramiento humano, la utopía. Su infierno era atroz, pero supo ver la salida, dejó alguna puerta abierta para que entrara la esperanza de las blancas naciones jubilosas del mañana. Su visión teleológica de la historia le hizo soñar una sociedad donde el hombre no estuviera irremediablemente separado de sí mismo por la máquina, por las normas sociales, por las cárceles y los manicomios. Incluso en el cieno del inframundo y al contrario de los condenados de Dante, Rimbaud se atreve a mirar al cielo, su vocación es de profunda confianza en la condición humana.

Se puede decir que aún vivimos en la larga temporada infernal que un joven francés urdió en el siglo XIX. Como un ajuste de cuentas con un verdugo invisible, no hay tema que no fustigue, no hay preocupación que no sea tratada con vocación definitiva: la división del trabajo, la industria, la ciencia como la nueva religión, la visión del progreso como mejoramiento humano, la utopía. Su infierno era atroz, pero supo ver la salida, dejó alguna puerta abierta para que entrara la esperanza de las blancas naciones jubilosas del mañana. Su visión teleológica de la historia le hizo soñar una sociedad donde el hombre no estuviera irremediablemente separado de sí mismo por la máquina, por las normas sociales, por las cárceles y los manicomios. Incluso en el cieno del inframundo y al contrario de los condenados de Dante, Rimbaud se atreve a mirar al cielo, su vocación es de profunda confianza en la condición humana.

En estos 150 años aún no hemos sabido conquistar la esperanza lanzada hacia nosotros por tantos que han sufrido la historia. Nuestras grandes obras hablan de la destrucción y la caída; lo majestuoso, sin embargo, cae en manos de prevaricadores. Hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Desde la pesadilla kafkiana hasta el ‘Guernica’ no hemos sabido darle al hombre futuro una razón, una utilidad. La estética de nuestra época es el desasosiego, quizá como un reflejo de la historia moderna que terminó siendo lo surreal como política de Estado, la imbecilidad de los muchos, la falta de sentido. ¿De qué sirve volver si nos han dejado solos? Todo esto nos ha dicho entre el terror y la desesperación el francés con un mérito gigantesco: termina con nota de optimismo.

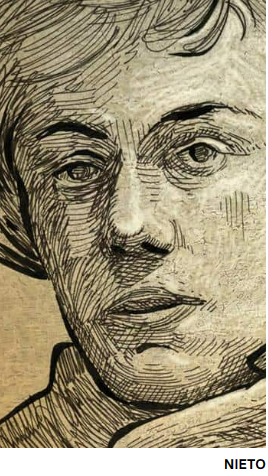

Pero, ¿qué más decir de Rimbaud sin ser fastidioso? De él se ha dicho todo lo que usualmente rodea y forma la materia del hombre, pero no se ha iluminado lo suficiente la obra alejada de esos condicionamientos biográficos, periféricos, que hacen las delicias de los escribidores mercadotécnicos de hoy. Él no quiso la vida literaria, se alejó de los cogollitos. Era ajeno al salón y la lisonja. El joven que se sentó en un granero a escribir era diferente al otro de postal y al ídolo religioso de tantas jaurías de jóvenes hambrientos de fama, pero no de martirio ni de mutilación. La literatura debería de ser la historia anónima de unas sombras que de tanto en tanto miraban a las estrellas y a su luz dibujaban sus rostros en la tierra nocturna. Nos cuesta separar el hacedor de su obra. Bienaventurados sean Shakespeare y Homero porque viven enteramente en sus creaciones.

En nuestros días les prestamos más atención a los escritores, a su imagen, a lo que tienen que decir más allá de su obra, a la farsa de la publicidad y los conversatorios falaces donde todos son genios de lo ignoto. Nos hemos instalado de este lado de la página sin rebelión, sin cuestionar. Roland Barthes avizoró la muerte del autor como paso hacia la independencia del texto. Hoy, sin embargo, lejos de la muerte del autor estamos presenciando la muerte de la obra. El poeta es un Narciso que se ha tapado los ojos tanto ante el horror como ante la belleza. Quiere irse al contrabando y la usura antes de sufrir la obra, antes del desencanto por la insuficiencia del lenguaje para cambiar el mundo. Por lo tanto, vivimos en un infierno inmóvil, sin testigos. Nadie viene del horror, nadie va hacia el horror. Un infierno sin gritos, sin protesta, sin visión. Se diría que vivimos en el fin de la historia, el tiempo absoluto, la culminación del progreso. Nada más lejos de la realidad. Con tanto por sufrir y tanto por comprender vivimos en un silencio estrepitoso. Nuestro infierno es una página en blanco lanzada hacia el abismo. Nuestro verdadero infierno, como diría el poeta cubano Roberto Méndez, es la no creación.

Ahora, lo que realmente importa, cuando todo es inútil en este estrépito en el que nos podrimos como hijos de una ira infame, es responder a la vieja pregunta, elevada a grito de espanto: ¿vale la pena escribir poesía, cambia al mundo la belleza? O acaso cabe recurrir a la misma actitud de Rimbaud de vender su alma al comercio, o lo que es lo mismo para nuestra época: ser «influencer», «youtuber», tener «likes» y «views» en las oscuras regiones de la superficie de una pantalla.

En esta temporada que ya dura 150 años seguimos teniendo las mismas inquietudes. ¿Para qué reinventar el amor, para qué darles colores a las vocales? Esos juegos de niños, los verdaderos, nos parecen banales porque hemos renunciado a la inutilidad de la belleza en favor de la utilidad de la usura y la máquina. Nuestra condena reside en el hecho de que hemos dejado las blancas naciones jubilosas ancladas a un cielo que ni miramos, un cielo contaminado, además.

Me espanta nuestra imperturbable renuncia ante lo verdadero, el conformismo ante lo macabro construido sobre la utopía de la ciencia. No nos hemos armado de una ardiente paciencia para sentir la emoción verdadera; en cambio, nos estamos rindiendo ante los que quieren encontrar la distancia más corta entre nuestra imaginación y el bolsillo.

Cada vez que releo Une saison en enfer me sigue estremeciendo un fragmento que en la versión que hizo la Comédie Francaise es desgarrador ya que el autor grita: «Faim, soif, cris, danse, danse, danse» (hambre, gritos, danza, danza, danza). He ahí nuestra época. He ahí el hambre insaciable de los supermercados, la sed del consumismo y la danza hueca de los espectáculos de consumo. He ahí el regreso a la nada. El infierno actual tiene espléndidas ciudades, eternidades solares, ahí el vino corre y la fiesta revienta los sentidos, pero no nos eleva.

¿Vivimos en una época tan banal que su expresión es el mimo, el ego estrafalario, lo bonito y no lo bello? ¿Vivimos en la época en que la técnica devorará el arte y en última instancia lo humano? No sé responder, y como Rimbaud, me limitaré a lanzar las preguntas a modo de protesta o de impotencia, da igual.

Sin embargo, me queda escuchar la letanía infernal en la voz del actor de la Comédie. «Danse, danse, danse». ¿Quién nos conmina a esta danza macabra? ¿Quién nos va a salvar?

Artículo publicado en el diario ABC de España