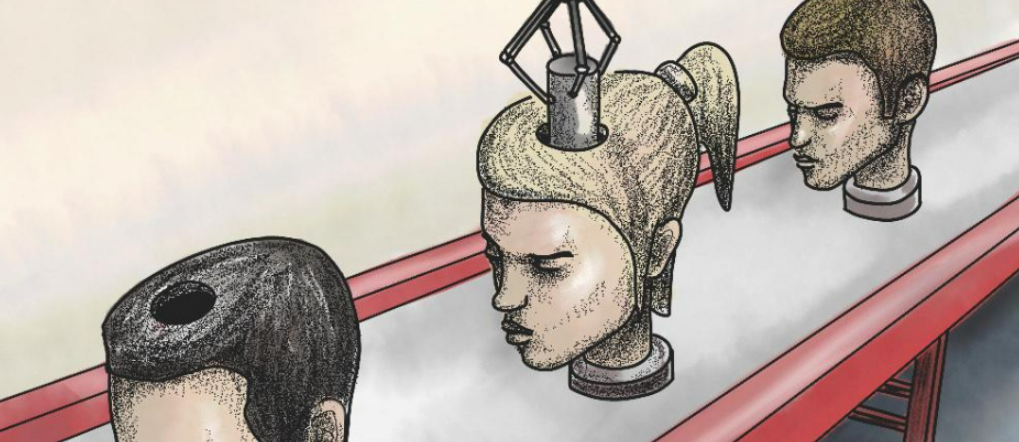

Ilustración: Lu Tolstova

El discurso progresista se llena la boca con la palabra «diversidad». Celebra la Diferencia, exalta al Otro, promueve la Elección. Pero enmascara con esas palabras el empobrecimiento de lo real. Vivimos en un mundo cada vez menos diverso. La biodiversidad está en caída libre: menos insectos en nuestros prados, menos aves en nuestros campos, menos afluentes en nuestros ríos. La diversidad de las estanterías de los supermercados (106 resultados para «yogur natural» en la app de los supermercados Leclerc) oculta la creciente uniformidad de nuestras almas, de nuestras culturas, de nuestras costumbres.

«La variedad desaparece en el seno de la especie humana; en todos los rincones del mundo se encuentran las mismas formas de actuar, pensar y sentir», predijo ya Tocqueville. Lejos de ser cosmopolita, nuestro mundo no ofrece más que una yuxtaposición de identidades empobrecidas. Los mismos rascacielos de Nueva York a Abu Dhabi. Las mismas canciones pop en lenguas indistinguibles, formateadas por programas informáticos para producir el mismo efecto, de París a Pekín. Los mismos yihadistas de Bamako a Moscú, las mismas barbas, la misma visión estrecha e intercambiable de un Islam desarraigado y fanatizado.

Cada cual lo siente en lo que le afecta más directamente: en la conversación, en la música, en el arte, en la moda y en la política, el matiz está desapareciendo. Esta es la cuestión a la que Thomas Bauer, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Münster, ha dedicado un lúcido libro, La pérdida de la ambigüedad: Sobre la univocación del mundo. En él ofrece una miríada de ejemplos de este gran empobrecimiento del mundo. Desde el retroceso del color en la vida urbana y la moda hasta la desaparición de las lenguas, pasando por el etiquetado de la sexualidad y el arte abstracto.

¿Qué es la ambigüedad? Es la pluralidad de significados, es la aproximación, es la ambivalencia, la posibilidad de experimentar emociones contradictorias. Es el «derecho a contradecirse y a irse» querido por Baudelaire, es un cuadro interpretable hasta el infinito, es el acorde de Tristán en la ópera de Wagner, es el insondable enigma de los seres en Proust, es la cortesía que crea una distancia entre lo que decimos y lo que pensamos. ¿Qué es la univocidad? Es el mercado que atribuye a las cosas un valor exacto. Es la judicialización de la existencia que sustituye la zona gris de las relaciones sociales por la fría geometría de la ley.

«Nuestra época es una época de poca tolerancia con la ambigüedad», constata Bauer. El Renacimiento, el humanismo y el Islam premoderno (del que es especialista) fueron épocas tolerantes con la ambigüedad. Las Guerras de Religión, la Revolución Francesa y los totalitarismos del siglo XX fueron épocas de intolerancia. Bauer nos recuerda que, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer los prejuicios contemporáneos, la religión católica fue sorprendentemente tolerante en materia de ambigüedad. En Ginebra, los calvinistas hacían quemar a los «sodomitas» en la plaza pública, mientras que en el mundo musulmán no se vio nada parecido hasta el siglo XIX.

La cultura estadounidense, marcada por el protestantismo, se caracteriza por un bajo nivel de ambigüedad. Los estadounidenses consideran el contacto visual prolongado como una forma de agresión, los hombres europeos con voces agudas son tomados por homosexuales y se prefiere el béisbol al fútbol porque este último ofrece demasiados partidos que acaben en empate. El sello distintivo del discurso estadounidense, desde la conversación trivial hasta el discurso público, es su univocidad.

El arte es el dominio por excelencia de la ambigüedad. Uno puede pasarse horas sentado ante un cuadro de Chardin, de Vermeer o de Manet. Por el contrario, desde el arte abstracto hasta la música serial y la arquitectura contemporánea, Bauer muestra cómo las formas artísticas contemporáneas se fundan en el rechazo de la ambigüedad, ya sea mediante la promoción de la insignificancia, ya por el culto a la exactitud matemática. La política no ha escapado a este gran empobrecimiento: ahora reina el culto a la autenticidad por encima de la práctica del compromiso. El archipiélago de la vida pública, lejos de ofrecer un abanico matizado de opiniones, presenta silos estancos de convicciones mutuamente impermeables.

Hay otro ámbito en el que la ambigüedad desaparece inexorablemente: el de la sexualidad. Bauer señala que el confinamiento de los individuos en categorías como «homosexual» o «heterosexual» es característico del rechazo de la ambigüedad. Con su avalancha de siglas y estrechas etiquetas, lo «LGBTIQ+» encierra al individuo en identidades colectivas allí donde a un griego jamás se le habría ocurrido definirse por lo que hace por las noches.

Todo lo que es valioso en este mundo está lleno de ambigüedad: el amor, la muerte, el lenguaje, el arte y lo sagrado. Este libro podría haber tenido otros innumerables capítulos. Un capítulo sobre el neofeminismo, verdadera cacería organizada de la ambigüedad en las relaciones hombres-mujeres, donde los refinamientos de la seducción se leen ahora a través del prisma unívoco de la dominación masculina. Un capítulo sobre el uso de las caritas sonrientes en la conversación escrita, lo que es un fuerte signo de alergia a la ambivalencia: ahora subtitulamos nuestros comentarios con un guiño, una carcajada o una carita triste para dejar clara la intención de nuestro mensaje, sin dejar ninguna duda en el aire.

Un último ejemplo referente a nuestras calles: en Francia, la llamada ley «3DS» obliga ahora a dar nombre a cada calle y número a cada vivienda, incluso en los pueblos más remotos de nuestra geografía. Cientos de parajes desaparecen del mapa en beneficio de una geometrización del territorio por razones utilitarias referidas a la circulación de los bomberos y los repartidores de paquetes. Allí donde retrocede la ambigüedad, avanza el GPS.

«La vida del pensamiento cede su lugar al terrible e irrisorio enfrentamiento entre el fanático y el zombi», advertía Alain Finkielkraut allá por 1987 en La derrota del pensamiento. El fanático rechaza toda ambigüedad. A los claroscuros del alma prefiere las luces de neón de la ideología. La obsesión por la fórmula, la negación de la historia y la aspiración a la pureza son sus credos. El zombi, por su parte, es indiferente a la ambigüedad. Ya no busca el sentido. Es totalmente relativista y cultiva la insignificancia.

¿Cómo escapar a esta terrible alternativa? Cultivando el matiz, prefiriendo el espíritu de la delicadeza al espíritu de la geometría, frecuentando a esa «gente que duda, gente que escuchan demasiado el vaivén de su corazón», como canta Anne Sylvestre. Encontrando refugio en las novelas y en las iglesias, allí donde todavía conocemos las sutilezas del corazón humano.

Publicado originalmente en el diario Le Figaro de Francia

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional