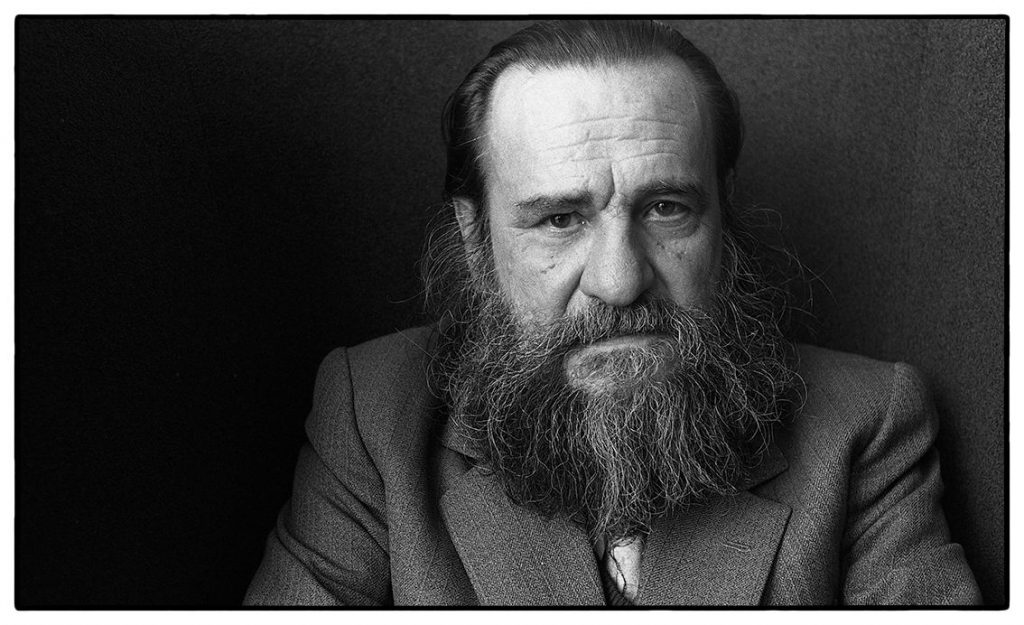

Salvador Garmendia | Vasco Szinetar©

Llegaba sin avisar. Tocaba el timbre, abríamos la puerta y sin saludar pasaba adelante y se sentaba en una de las poltronas de la sala que era su preferida. Nos complacía que lo hiciera porque el amor y la silenciosa admiración que sentíamos por él eran tan brillantes como los zarcillos de la reina, la espléndida enredadera que crecía en el jardín.

Nuestra casa agradecía la luz que la invadía y acariciaba los muebles y los adornos acunando con cuidadosa atención la sensibilidad que entraba en ella para quedarse y complacerse además con el verdor de los helechos y el apasionante color de las rosas en los ventanales.

Pero cuando Salvador entraba a la casa no era que la luz o la frescura del jardín se transformaran en hechizados resplandores.¡No! Era que parecían acentuar su intensidad; crecía el jardín y los objetos adquirían otras proporciones porque un poderoso encanto emanaba de la personalidad de nuestro amigo. Semejaba la fuerza del agua en el torrente; el sol fantaseando su propia luz entre las ramas de los árboles. La fluidez de su conversación, el dominio del lenguaje y la gracia de sus gestos provocaban una nueva atmósfera en la Quinta Nancy.

¡Y lo dejábamos hablar! Nos seducía escucharlo y entraban entonces por la ventana el rumor de las calles de Barquisimeto y el candor provinciano de la plaza de Altagracia; el patio de la casa en la que nació y la presencia de Lola, la madre y de las tías solteras y la penumbra del cuarto donde dormí las muchas veces que pasé en esa casa.

Conocí la soledad más perfecta cuando a las 3:00 de la mañana, mientras arrastrábamos por la calle desierta los tragos de alguna taberna, escuchamos Salvador y yo un sonido de cascos que quebraba el silencio y de pronto, a un lado de la plaza que en el centro tiene el busto de Jacinto Lara, apareció un caballo blanco de bella estampa, sin bridas ni silla de montar y el caballo pasó a nuestro lado como si fuese la certeza de un tiempo sin edad, el caballo perdido y solitario que Elisa Lerner asoció con el país que erraba por la serpenteante calle de su infancia en la última crónica de Así que pasen cien años, su libro inmortal.

Esta y muchas otras imágenes quedaban revoloteando en las palabras de Salvador, sentado en la sala de mi casa.

A veces, el arte y la literatura; el comentario sobre el libro leído recientemente se deslizaban sigilosos en la conversación y ramalazos de sensibilidad y conocimiento estremecían a la Quinta Nancy.

Salvador Garmendia venía a nuestra casa no a conversar sobre libros ni generalidades literarias y mucho menos a considerar pasos de su propia vida sino a remover el cielo y la tierra de la siempre impura y caprichosa vida. A revelar pasados e históricos escándalos y aventuras ocurridos en su ciudad y en el mundo; a protegerse bajo mis helechos de la aridez política y de la oscura y grisácea niebla de la cotidianidad porque la celebridad no erosionó jamás la humildad de su comportamiento al punto que visitaba mi casa, como digo, con desacostumbrada frecuencia para escarbar en las memorias ajenas y no para escucharse a sí mismo.

Rechazaba, al igual que Belén y yo, la banalidad de las convenciones, las asperezas de ciertos comportamientos, las lisonjas. La vez que me vi obligado a comprar un nuevo diccionario Larousse porque el que tenía estaba destrozado, le comenté con justificado orgullo que su nombre aparecía en el Larousse. Sin mirarme dijo: «¡También aparece la palabra mierda!»

¡Formó parte de mi familia elegida! ¡El mejor de los hermanos! Durante años compartí con él la espléndida aventura de vivir para conquistar el mundo y reinar sobre el universo de las ideas y las entonaciones.

Era melómano, lo que revela un oído apto para escuchar los silenciosos resplandores ocultos detrás de las palabras. En la Quinta Nancy sólo tomaba aguas de toronjil, de orégano orejón, de malojillo. Nada de azúcar. La enfermedad comenzaba a agitarse dentro de él y me complace saber que, al menos, pudimos proporcionarle esos sencillos disfrutes.

Una tarde le pregunté cuál sería el libro que consideraría el más importante, el que mayor influencia o encanto había ejercido sobre él como escritor. No vaciló en decir que el libro más importante, más estimable, había sido el libro Mantilla porque con él aprendió a leer.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional