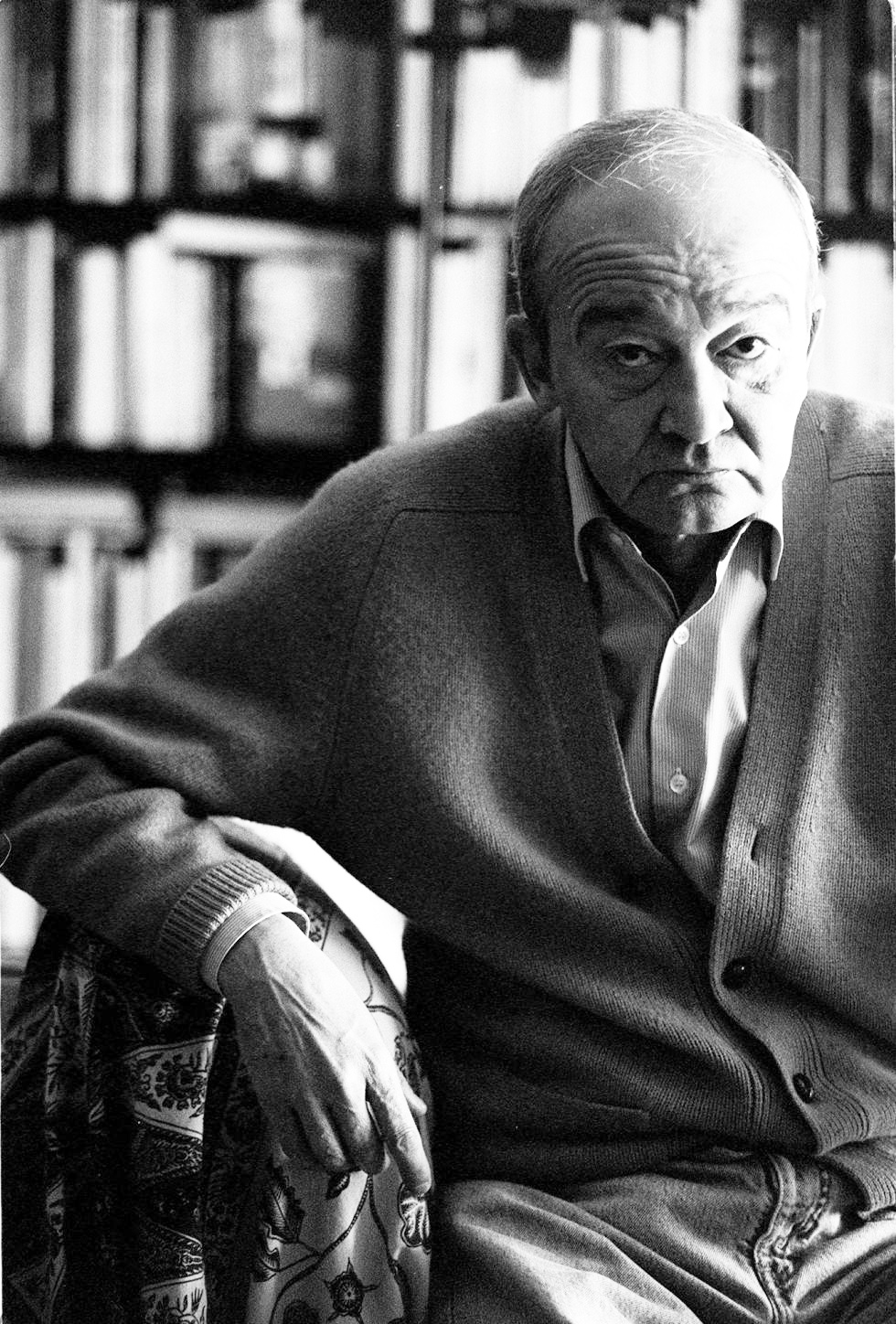

Juan Luis Panero en Madrid, con chambergo y capa. Circa 1972

A finales de los años setenta, María Mercedes Carranza, que llevaba casi cuatro años trabajando con Carlos Lleras Restrepo en la revista Nueva Frontera, me llamó para pedir el favor de acompañarle a ver a alguien que acaba de regresar de Quito, “con una mano adelante y otra atrás”.

María Mercedes no quiso revelar el nombre del personaje, que había albergado en un modesto hotelito que aún existe, el Dann Colonial. Salimos al mediodía de las oficinas de Nueva Frontera y, tomando séptima arriba hacia el norte, entró en uno de esos almacenes cercanos al Ley y compró un jersey verde, cuello tortuga. Cuando llegamos el visitante esperaba en el lounge, notoriamente confundido, pálido, ojeroso, con una resaca que le hacía temblar las manos, mal peinado su escaso cabello, con un traje maltratado y con gestos de ansiedad que aliviaba fumando un Nacional tras otro. De inmediato le reconocí.

Se trataba de Juan Luis Panero, el hijo mayor de Felicidad Blanc y Leopoldo Panero, uno de los poetas falangistas mejor favorecidos por Pacón, el primo de Francisco Franco; y ella, según decía todo el mundo al verla en la garita de la portería del Ministerio de Cultura de Pío Cabanillas, donde terminó la pobre, la mujer más bella que había tenido Madrid durante los años de la república, tanto, como que Luis Cernuda se había embelesado, creyéndola más un querube que una hembra, género que no apetecía. Juan Luis también había merecido, en su niñez, las carantoñas del sevillano, mientras su madre le insistía en el Londres devastado de la posguerra que saludara amablemente a ese alto señor T. S. Eliot, a quien su marido y padre cortejaban para que pusiera alguno de sus poemas en The Criterion. Cosa que nunca hizo el transterrado.

El desencanto, de Jaime Chávarri, 1976

Yo le había conocido en Oliver, un bar de copas de la calle Almirante, a finales de 1974, cuando la crisis del petróleo fue acabando con la vida nocturna madrileña. Me lo presentó Paco Umbral y por supuesto, nunca simpatizamos, primero, porque yo era un sudaca más, uno de los miles de refugiados que fueron llegando a España tras los golpes de Estado, y luego, porque se veía que yo era un don nadie, ante tan bien pagá, su pinta de caporal del oeste y la sibilina dipsomanía y autosuficiencia que exhalaba. Juan Luis Panero era una de las fatalidades rutilantes de Oliver, escoltado unas veces por Paco Brines, un rico heredero valenciano y gran poeta de la generación de los cincuenta, o de partner de la otra estrella de esos tiempos, el espeluznante transformista Luis Antonio de Villena, con quien siempre iba de desdén con la realidad y los triunfos de las medianías literarias del tardo franquismo. Todo como secuela de sus desplantes y despropósitos filmados durante los días que en Astorga descubrieron una estatua a la memoria de su padre y Jaime Chavarri, por sugerencia del menor de los Panero, decidiera grabar el acto y entrevistarles.

Pero su fama entre el mundo cateto del Madrid de entonces alcanzaría la mayor cota tras el estreno de El desencanto, la virulenta película producida por Querejeta, que, usando de los Panero y sus relaciones, es una brutal andanada contra la entidad familiar y sus vínculos con el poder, al tanto que una mirada a los rincones más sombríos de la naturaleza humana, que muchos asumieron como un retrato de la familia del tirano y su destino después de muerto.

Con un total impudor, el día que la municipalidad descubría la estatua en honor del padre y esposo, Felicidad Blanc, la viuda y sus tres hijos, Juan Luis, Leopoldo y José Moisés Santiago, “Michi”, instauran ante la cámara un juego de confesiones cenagosas y pérfidas de la vida de una familia de la burguesía provinciana española de posguerra, donde saltan, como chispas de la forja de un herrero, momentos de asco, odio y no poca poesía, mientras se van cobrando con lujo de detalles las hipocresías padecidas entre un orbe de cartón piedra.

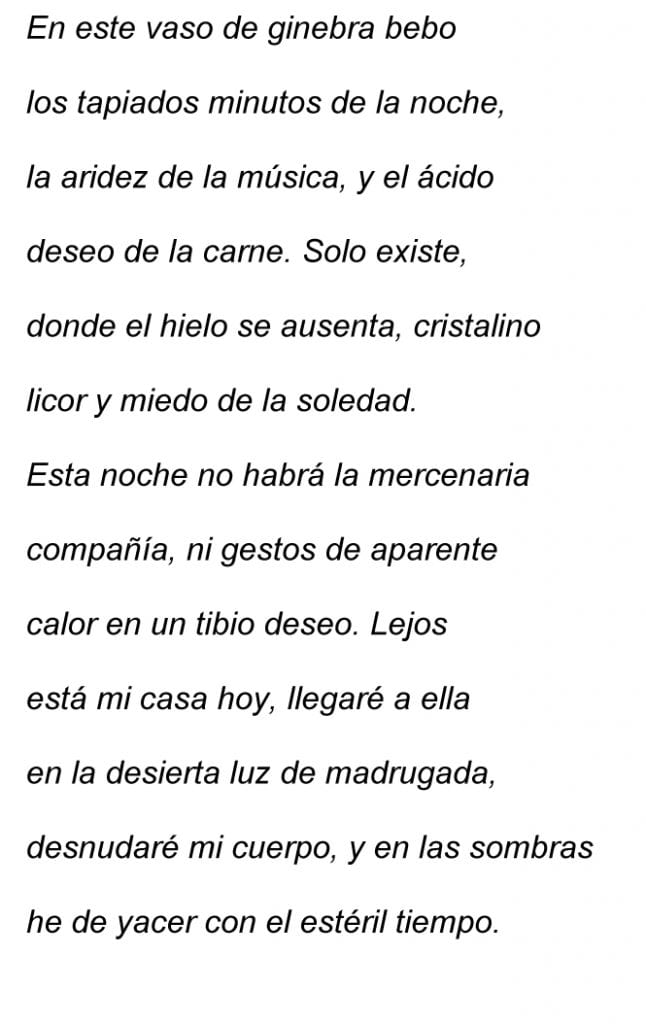

Desapariciones y fracasos, de Juan Luis Panero, Bogotá, l978

Tanta fue la gloria, que una de las primeras actividades del nuevo embajador de Colombia en Martínez Campos, el seudo marxista Belisario Betancur, íntimo colaborador de Jesús de Polanco y sus amantes colombianas, visitó Astorga en compañía de Juan Luis, quien le regalaría varias de las cartas de su padre que se descomponían en la sombra y el olvido de ese chalé del siglo XIX junto a la catedral con un jardín romántico que todavía da a tres calles y el palomar donde escribía el poeta. «Allí nos tomamos varias botellas de vino que se conservaban con todo el añejamiento desde García Lorca, confesaría BB años después. Comencé a ojear la biblioteca, cuando me dijo: ‘Por aquí debe haber, en los escritorios de papá, algunas cartas de los miembros de la Generación del 27. ¿Te interesarían?’ ‘¡Por supuesto!’, dije. Y empezó a sacar cartas y cartas, mientras yo iba eligiendo una de Vicente Aleixandre, otra de Dámaso Alonso o Luis Cernuda».

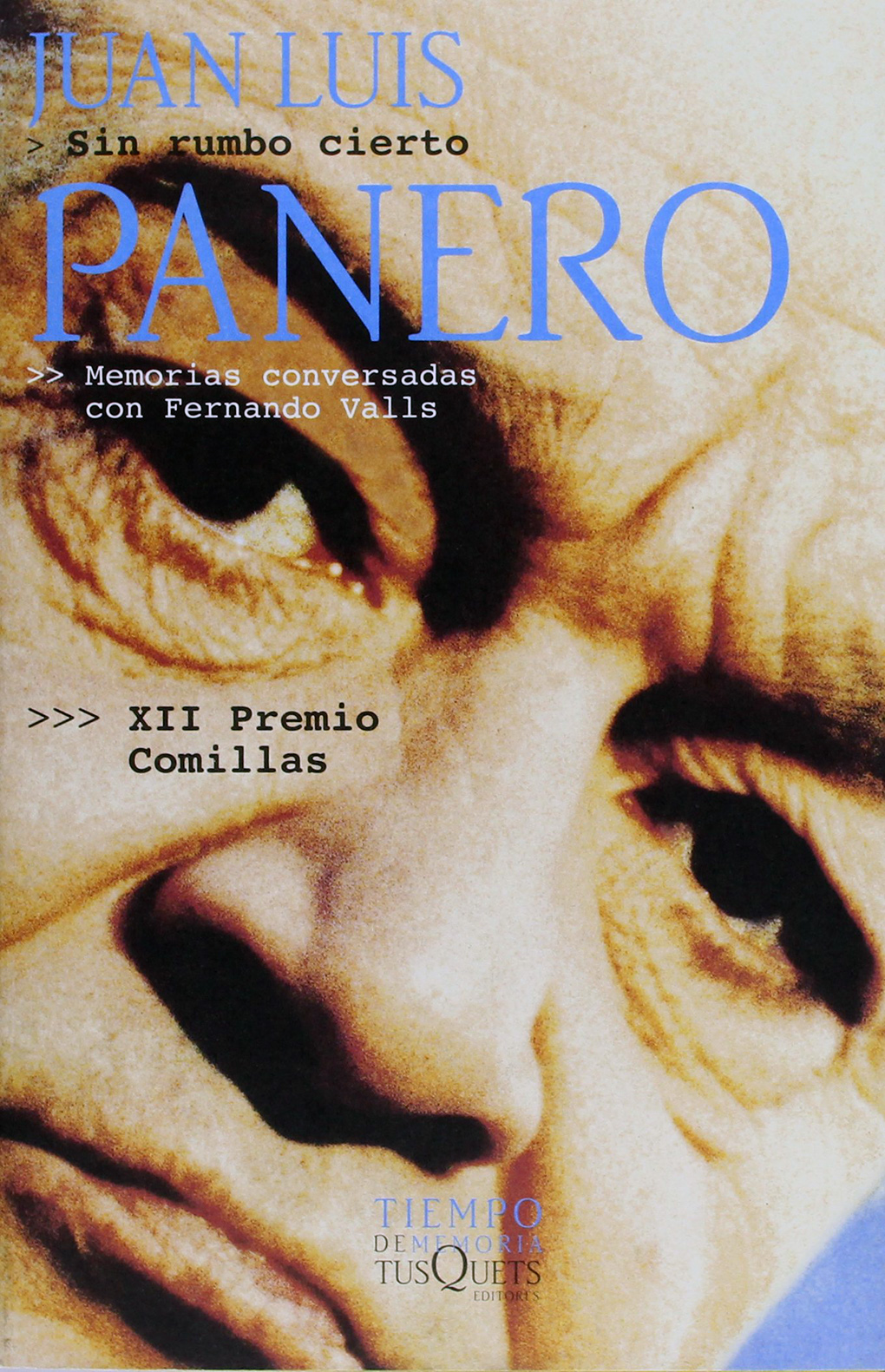

El Juan Luis Panero que ahora recalaba en Bogotá no era aquel altanero invicto de entonces sino un monumento a la derrota. Tampoco era aquel mancebo exultante de sensualidad que, dice en su autobiográfico Sin rumbo cierto (2000) fue una de las pasiones de Jaime Gil de Biedma, o él que había cantado Francisco Brines en los años sesenta, haciendo honor al desparpajo de su carne y la deslumbrante lucidez que producían en él los excesos de alcohol y sexo.

Todo pudo haber concluido mal o peor aquella tarde bogotana, de no haber sido por un golpe del destino.

Doce poemas de Juan Luis Panero, Bogotá, 1980

Luego de dejarle aquel mediodía en ese pequeño cuarto de hotel de la Candelaria, regresamos hasta las oficinas de Nueva Frontera y María Mercedes me contó cómo le conocía prácticamente desde la niñez, cuando junto con su padre gastaban los veranos en Astorga junto a los Panero, en tiempos en que Carranza fue diplomático de los gobiernos de Gómez y Rojas Pinilla. Me dijo incluso que Juan Luis había sido su verdadero amor, tras sus primeros encuentros eróticos con Álvaro Bonilla Aragón, y que siempre que le veía su vida comenzaba a resbalar sobre el frío de la hoja de la navaja. Luego del almuerzo, en el pequeño restaurante que había en la Sociedad de Amigos del País, ya casi a las 3:30 pm, le dije a que tenía que marcharme a cumplir una cita con alguien que había llegado a Bogotá para dirigir una editorial. Se trataba de Edgar Bustamante, un patojo, como les dicen a los nacidos en Popayán, que decía haber estudiado artes dramáticas en Nancy y ser íntimo de Jack Mathieu Émile Lang, 9 veces ministro de Cultura de Francia. La obra de Bustamante reposa en unos bodrios titulados el Gran Libro de Colombia y el Gran Libro de Ecuador, hechos para ser regalados a oficinas públicas, porque no caben en ninguna otra parte.

Serían las 4:00 pm cuando tomé un taxi en la plaza de Bolívar rumbo al norte. Al pasar por la esquina de la 14 vi a Panero. Le dije al taxista que se detuviera y le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió que nada, que iba de garbeo. Le pregunté si quería acompañarme a la visita que iba a hacer y subió al taxi. Cuando llegamos a casa de Bustamante, que vivía en un lujoso apartamento en Rosales, nos presentó a su mujer, y ¡oh milagro!, resultó que era de Astorga, el mismo pueblo de Panero. El resto de la velada transcurrió con la ingesta de enormes litros de vino primero y luego de escocés. Serían ya las 4:00 am cuando luego de interpretar a Lear con una piel de cebra sobre los hombros, Bustamante le preguntó a Panero si tenía trabajo y este le recordó que acababa de desembarcar en Bogotá y en esas estaba. Bustamante le dijo que necesitaba un redactor para la revista del Círculo de Lectores, alguien que le confeccionara las reseñas y las solapas de las decenas de libros que publicaban entonces.

Premio de Poesía de la Joyería Loewe 1989. De izquierda a derecha: Enrique Loewe, Octavio Paz, Pere Gimferrer, Jesús Chus Visor, Luis Antonio de Villena, Antonio Colinas, Juan Luis Panero (ganador), Carlos Bousoño y Francisco Brines, miembros del jurado

Así fue a dar con sus huesos desnudos Juan Luis Panero a la editorial Círculo de Lectores donde haría varias antologías y conocería a una de sus más notables benefactoras colombianas, una ex de un poderoso político, dueño de un diario y ministro en varias ocasiones, a quien embaucó con la peregrina receta de que preparar gambas con cáscara era la torre Eiffel de la culinaria francesa de entonces. Cazueladas de crustáceos con su dura piel eran servidas en las soirée erotiques de la adicta, rociadas con caldos de San Andresito, sin estampilla y chiveados, que después pasaría a manos de un derelicto del nadaísmo, a quien dio un premio nacional y paseó, como una oveja negra, por más de media docena de países con fondos del erario público.

Otra de sus fabulosas y rentables amistades, digna de sus perversidades y torceduras, fue el ex ministro de Guillermo León Valencia, miembro del grupo Mito, anfitrión de Borges y firmante de los decretos con que bombardearon Marquetalia y Rio Chiquito, el honorable demonólogo Pedro Gómez Valderrama, que prologó dos de sus plaquetas y que recordando las visitas nocturnas a las casonas de la cuarta con veintitrés en pleno centro bogotano, guiaría luego durante los años [1986-1991] de la embajada española del obeso biógrafo de Geo von Lengerke, por los mejores establecimientos de la calle de la Ballesta en Madrid. Allí repetirían, incansables, ese prestigioso ejercicio de peer meando. Gómez Valderrama, que fue durante años gerente de Asograsas en la capital colombiana, se preparaba primero en Chicote de Gran Vía, ingiriendo una buena dosis de la famosa mezcla de vermut, ginebra y gran marnier lapostolle, hasta sentir que explotaban los gases, e invitando a Panero ascendían hasta la calle de la putas y deteniéndose en uno de los portales más concurridos, comenzaban a descargar el dorado líquido mientras reían y peían a gusto, como diría Camilo José Cela, que había enseñado ese arte al colombiano. De todo ello fue testigo durante esos años el prodigioso poeta Caballero Bonald, pero nada dice en sus memorias.

Sin rumbo cierto. Memorias de Juan Luis Panero, 2000

María Mercedes le soportó casi año y medio, arrastrándole a un fango que permanece en muchos de sus poemas de entonces. Prácticamente Panero destrozó lo que quedaba de su vida luego de las tormentas de celos de su único marido, Fernando Garavito, y la dura vida que le fue deparando su trabajo en Nueva Frontera, donde incluso llegó a redactar varios de los plagios que Lleras Restrepo hacía pasar como suyos, como la serie sobre famosas prostitutas, que él mal traducía del italiano y Carranza decentaba para su publicación. Panero, en sus ataques de alcoholismo y desprecio por la pobreza de María Mercedes, destruyó en ininterrumpidas secciones de resaca las decenas de autógrafos de famosos españoles que conservaba desde su niñez y que ahora había puesto en las paredes de su apartamentico del primer piso la carrera quinta con treinta y dos, diagonal del Centro de Investigación y Educación Popular de los jesuitas, donde tenía a Rogelio Echavarría por vecino. Panero, borracho, gritaba a voz en cuello: hoy le toca a Vivanco, y rompía el cuadro con la dedicatoria; hoy le toca a Cote Lamus y rompía el poema mientras Rosa Coronado abría sus pobres enormes ojos y la poeta callaba de rabia y desencanto. Por eso, cuando logró librarse de tremendo desquiciado, que nunca la quiso, escribió este doloroso poema:

Panero volvió a Bogotá en 1981 y María Mercedes, para crearle de nuevo un ambiente agradable entre la grey bogotana, llamó a Santiago Samper del Centro Colombo Americano para que le prepara un recital de sus versos y publicara una plaqueta, que titularon Doce poemas, otra vez con una presentación de Gómez Valderrama. El primero de ellos fue un agradecimiento lírico a todo lo que ella había hecho por él, uno de los poetas más miserables que han existido en la Tierra:

La última vez que estuvo en Colombia fue para celebrar el matrimonio de Belisario Betancur con Dalita Navarro, todo pagado por Bogotá, que llevaba ya cuatro años cercada por William Antonio Marín, alias «Hugo», comandante del Frente 22 de las FARC, asesino que controlaba La Palma, La Peña, Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, Caparrapí y Topaipí. Carranza convenció a Enrique Peñalosa que nada mejor podía hacerse para celebrar su aniversario de alcalde y cautivar al autista del Palacio de Justicia, que una fiesta poética que glorificara la felicidad y el amor en medio de tantos desatinos.

Juan Luis Panero, circa 2000

Al festejo acudieron 102 escritores de 42 países que, en Casa de Poesía Silva, la biblioteca Luis Angel Arango, la Biblioteca Nacional, el Gimnasio Moderno y el teatro Jorge Eliecer Gaitán, en presencia de la pareja de ancianos entonaron loas al amor y el erotismo, el amor y las ciudades, el amor y el misticismo, el amor a sí mismos y el amor y el poder. Todos declararon amar a Colombia en un horroroso libro de fotos y firmas, confeccionado por un bandido apodado “el Catire Hernández”, impreso por sus socios de ArteDosGráfico. Entre los colombianos que acompañaron a Panero figuran plumas de la talla de Andrés Hoyos, Carlos Enrique Ruiz, Cristo Figueroa, Darío Jaramillo, el Indio Romulo, Enrique Serrano, Fanny Buitrago, Felipe García Quintero, German Santamaría, Gonzalo Mallarino, Héctor Abad Faciolince, Jorge Cadavid, Jorge Orlando Melo, José Mario Arbeláez, Juan Felipe Robledo, Juan Manuel Roca, Julián Malatesta, Lucía Estrada, Luz Mery Giraldo, Mario Jursich, Orieta Lozano, Patricia Ariza, Piedad Bonnet, Rafael del Castillo, Rómulo Bustos Cantor, Rosa Jaramillo, Samuel Jaramillo, Santiago Mutis y William Ospina.

“Yo solía llamarla Caballo Loco, era una persona muy desbocada y quería casarse, lo que no entraba en mis planes”, escribió de ella en sus memorias de 1999. Una pobre loca, solía decir a sus amigos catalanes, mientras imitaba a Maqroll el Gaviero, de quien, ciertamente, fue encarnación viva.

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional