No tengo el menor interés de cobijarme bajo el manto de lo esotérico, pero lo que sigue, concretamente la búsqueda con resultados afortunados de algunos libros, cae en lo extraordinario. El hecho inusitado se ha repetido en más de una ocasión y vale la pena referir el contexto en que se generan esas extrañas coincidencias. Aunque advierto que la obsesión por la literatura puede llegar a esclavizar a sus adeptos, volviéndonos algo más que maniáticos.

La primera vez que aconteció el humilde prodigio fue a raíz del ansia desatada durante una aburrida tarde de domingo, vivida a las faldas del volcán de San Salvador, allá por mediados de los años setenta del siglo pasado. Estaba leyendo el libro de ensayos La máscara, la transparencia de Guillermo Sucre, publicado por la editorial Monte Ávila de Caracas, en el que se estudiaba, entre otros autores, la obra de un poeta singular y para mí, desconocido entonces, el argentino Oliverio Girondo.

La lectura de ese texto no solo me abrió el apetito, sino que me dejó intrigado y casi en estado catatónico -sin justificarme, atribuyo la excitación a mis 21 años de entonces y al entusiasmo extremo de descubrir la genialidad de un auténtico mago del lenguaje-.

Lo único que me importó fue dar con un ejemplar de la obra de ese extraño poeta argentino en las dos principales librerías de San Salvador, la de la Universidad Nacional y la de un venerable anciano alemán que mantenía encendida la utopía de vender libros en un país centroamericano de lectura escasa y esporádica.

Al día siguiente, lo primero que hice fue escaparme de la oficina y acudir en busca del noble varón teutón, de talante parco. Cabe decir que un grupo de alemanes exilados antes del nazismo, repartidos desde Chiapas hasta Colombia y Venezuela, eran gente emprendedora, pero con éxito relativo en sus negocios. Eso sí, fieles al oficio se daban el lujo de importar libros que se acumulaban en sus bodegas. Casi nadie compraba la filigrana bibliográfica que importaban casi vía Guatemala, donde venciendo la censura militar, sobrevivía una de las librerías más emblemáticas de la región, junto a la de la plaza principal de San Pedro Sula, donde me hice de primeras ediciones empolvadas.

La primera búsqueda de Girondo resultó infructuosa; salí desalentado rumbo a la librería de la Universidad Nacional que había sido dirigida por el poeta salvadoreño Roberto Armijo, hombre cercano a la esposa del presidente Mitterrand, durante su exilio en París (no olvidaré nunca algunas madrugadas ruidosas de gatos y suripantas en Montmartre, bebiendo con algunos guerrilleros hospedados en su casa, algunos años después ya encumbrados en el poder).

Saber que un hombre con sólidos intereses intelectuales había sido responsable de los fondos editoriales de la universidad representaba un hilo de esperanza; así que me trasladé hasta el viejo y destartalado “galpón” que albergaba miles de volúmenes desordenados. No quise preguntar nada al encargado. Recorrí los estrechos pasillos, antes de claudicar en mi afán detectivesco. De pronto, alcé la mirada hacia la última fila de esos tristes gabinetes metálicos oxidados que hacían las veces de libreros. Parecía que el volumen me hubiera estado aguardando; yacía allí, después de muchos años, abandonado, el único ejemplar de las obras completas de Oliverio Girondo que había publicado Losada.

La primera reacción fue de pasmo. No era fácil dar caza a un autor sui géneris, de culto, en un país tradicionalmente ayuno de bibliografía. Además, el precio del ejemplar era una bicoca; aunque con algunos lunares de humedad seguía bien encuadernado.

Ufano, anduve divulgando una hazaña que atribuyo a las leyes de un destino libresco. Si hubiera un tribunal de hallazgos para calificar milagros, yo ya tendría más de los tres elementales en el derecho canónico.

Una tarde, en el barrio de Santa Tecla, morada de miles de pericos trashumantes, fui invitado a cenar a casa del gran artista, diplomático e intelectual don Toño Salazar, hombre cuya sola mención desencadenaría un libro entero. Fue amigo cercano de los dos grandes Pablos; de Picasso conservaba, dedicado, uno de los grabados preparatorios del Guernica. De Neruda, decía con tristeza, que lo había borrado de las memorias del Nobel la animadversión de la viuda del poeta chileno, encelada del salvadoreño por las complicidades etílicas. “…Toñito, no le digas a nadie que llego a París. Manda a buscarme por favor. Descubrí otro ‘incunable’ en un bar de Belleville”. Le telegrafiaba Neruda a quien fungía como embajador en Francia. Se trataba de un pacto secreto. Competían por descubrir viejos caldos olvidados en bistrot parisinos para consumarlos en tardeadas que concluían en alguna boite del barrio latino.

Cada encuentro con don Toño Salazar era una vivencia de lujo inédito. Ya no existen más seres así, producto de una formación ingeniosa, de talento extremo y encanto de maneras del fin de siglo antepasado.

Don Toño Salazar, retratista de intelectuales y generales de la Revolución mexicana, pensaba que todo artista centroamericano debería formarse primero en México, antes de ir a Europa, y había presentado su prima Consuelito Sunsín a José Vasconcelos, quien patrocinó su primer viaje a París como “acompañante” de su bellísima pariente. Cabe recordar que esa mujer excepcional fue amante también de Enrique Gomes Carrillo, de D’Annunzio y la viuda de Saint-Exupery, sí, el autor de El Principito.

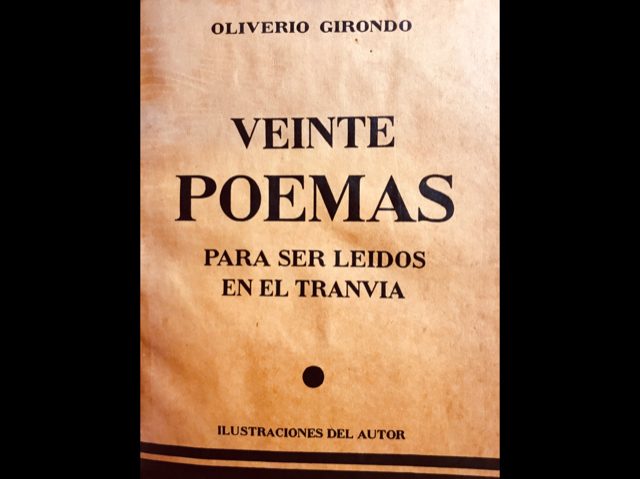

Pero me dejo ya de andar por las ramas y vuelvo al autor de La Masmédula; durante la cena en casa de don Toño Salazar, referí con mi entusiasmo desmedido el azorado encuentro con el mundo de Oliverio Girondo. El generoso anfitrión se levantó de la mesa sin decir palabra rumbo a su biblioteca y regresó con una joya. Un ejemplar de la primera edición de Poemas para ser leídos en un tranvía, editado en París en 1922, con dibujos del autor, coloreados a mano, numerado y firmado.

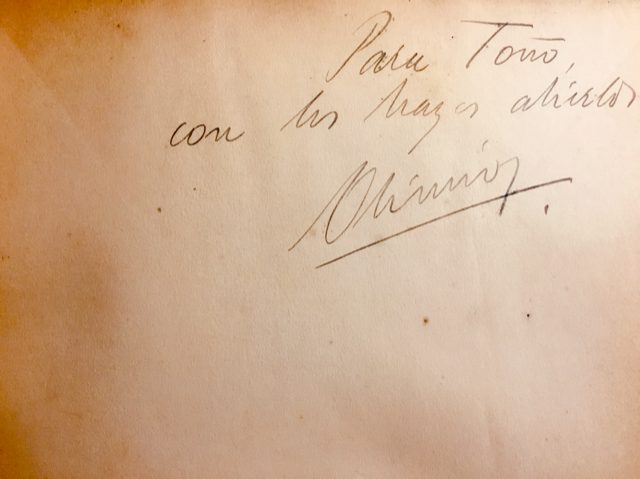

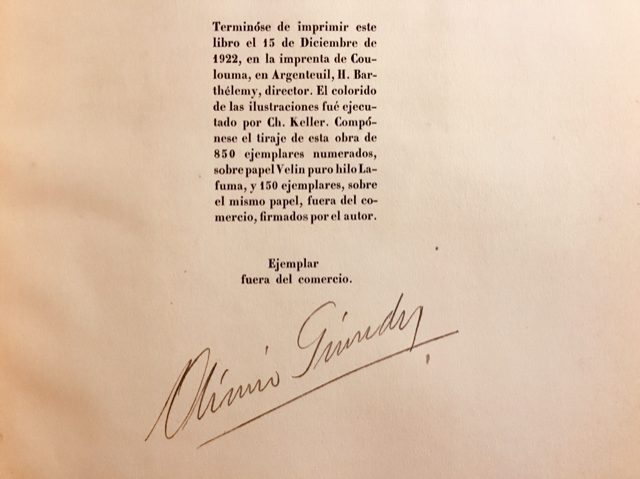

Se trataba de un ejemplar muy especial, “Fuera de Comercio”, entre los 850 volúmenes impresos sobre papel Velin puro hilo Lafuma, publicados en la imprenta de Couloma, en Argenteuil. Además, y lo más sobresaliente, estaba dedicado a don Toño por el poeta argentino, con una bella escritura de enorme caligrafía que no desmerece para nada el gran formato y que podrán ver en una imagen aquí, además de alguna ilustración.

Dos Milagros y un autor: tenía en las manos una rara edición de las obras pioneras de la poesía lúdica del continente, la misma que influenció, entre otros autores, al propio Julio Cortázar. La emoción fue tanta que don Toño Salazar se apiadó de mi nuevo culto bibliográfico con una frase de desprendimiento que sonó a mantra. “Te lo regalo…”, me dijo.

Mi ejemplar del histórico poemario de Girondo sobrevivió a una grave inundación que “sombreó”, sin mayores consecuencias, algunas de sus páginas. Lo sigo llevando conmigo de país en país, como un amuleto del azar libresco en el que creo.