Antes, cuando era más joven, acunaba sueños pavorosos y endiablados porque de seguro no andaba muy limpia mi conciencia adolescente y aún no había aclarado y mucho menos rechazado o condenado los siniestros propósitos de Stalin en la Rusia soviética. Creía en el comunismo y llamaba «compañera» a la fervorosa novicia, militante de la juventud comunista, de pies sucios calzada con arruinadas sandalias y sucios también los tirantes de sus sostenes.

A los 11 o 12 años, huérfano de madre fui a dar interno al Colegio Santa María en Sabana Grande con permiso de salida los domingos a partir de las 9:00 de la mañana después de misa y regreso a las 6:00 de la tarde siempre que fuese intachable mi conducta y aplicación durante la semana. No tenía dónde ir, salvo a casa de unas primas muy pobres y prefería sacrificar la salida y permanecer castigado en el colegio para evitar el inevitable tomate relleno de atún del almuerzo y la indecorosa sarna de Terry, el perro de la casa.

Me hice un ser rebelde porque me disgustaba la injusticia y la mala vida que ellas y el propio país cargaban consigo y terminé por abrazarme al castigo dominical porque no disponía de mecanismos para calmar mi rebeldía. Con el tiempo orienté mis decididos pasos liceístas hacia el comunismo y cada vez que me veía obligado a pasar frente a la comandancia de la policía adoptaba un aire angelical que eclipsara por instantes la mala conciencia de estar comportándome como amigo del tenebroso país de los soviets, aunque me irritaba que el partido venezolano se preocupara más por el trigo de Ucrania y la educación de Kazakjstán que de la triste economía de mis primas y de la sarna de Terry. Al Partido Comunista nunca le ha interesado la aflicción de la gente ni la angustiosa vida de los perros callejeros.

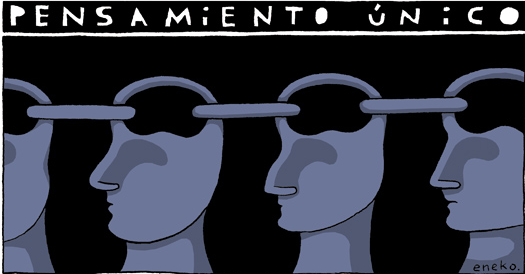

Comencé a dudar de la ideología marxista cuando abjuré de la concepción estalinista que revoloteaba sobre la literatura y a molestarme su tendenciosa exigencia del héroe positivo, el realismo soviético y el pensamiento único aferrado brutalmente a los muros del Kremlin. Me ayudó la propia literatura, es decir, los libros vinieron a mi encuentro. Siempre he sido buen lector; mejor dicho: buen re-lector porque leo una y otra vez un libro que considero excepcional porque me estremeció duro aquel anhelo expresado por Flaubert: «¡Qué sabios seríamos si leyésemos bien cinco o seis libros!» y hoy, habiendo sobrepasado los 93 años sin ser sabio, pero liberado del marxismo (¡una manera de alcanzar cierta sabiduría!), leo con plácida satisfacción a Séneca, a Plutarco, a Cicerón, es decir, a los clásicos: una espléndida aventura que nunca antes logré ni siquiera intentar, no obstante la insistencia de los profesores de literatura empeñados en que a nuestra tierna edad leyésemos a Homero y a Virgilio. ¡Son lecturas para más tarde!

Pero también comencé a encontrar mi propio camino cuando topé en el Liceo Fermín Toro con Adriano González León, Luis García Morales y Elisa Lerner y luego, un par de años más tarde, con Guillermo Sucre, Salvador Garmendia, Perán Erminy y otros artistas y escritores y creamos el Grupo Sardio, renovador de la literatura venezolana. A su vez, Sardio se topó con la Revolución cubana y se disolvió en el tardío e irreverente dadaísmo del Techo de la Ballena, de oscura inspiración cubana y tuve que esperar que en plena Revolución estallara en la isla el escándalo Padilla, aquel poeta que fue obligado a humillarse ante el pensamiento único, para que Adriano pusiera en su sitio a un adulante enviado por Fidel Castro para disipar las nefastas consecuencias políticas del escándalo. El absurdo personaje pidió a María Teresa Castillo, amiga de Cuba, que lo ayudara a encontrarse con los intelectuales venezolanos y ella cedió prestando algún espacio del Ateneo. Yo estaba allí y el enviado, de manera torpe y necia, homologó la Revolución cubana con la imagen de la Madre. «¿Ustedes hablarían mal de sus madres?», preguntó con áspera inocencia.

¡Contaré siempre esta historia así me esté muriendo en la hora que me toque porque la encuentro sublime! Adriano se levantó de su asiento y dijo enfático y a plena voz: «!Sí! ¡Nosotros podemos decir que nuestras madres son unas hijas de puta porque somos escritores e inventamos nuestras propias historias!» y al decirlo estaba abofeteando no al ridículo mensajero sino al propio Fidel Castro y a su corrupta revolución. Es más, me estaba mostrando el camino de mi propia escritura alejándome para siempre del autoritarismo y del pensamiento estalinista que estuvo marcando abusivamente el tiempo de mi primera juventud y en la hora actual, del obtuso pensamiento único del chavismo-madurismo que lastima y ofende mi propia dignidad y golpea mi primera edad senil.

Desde entonces, desde el feroz y adorable tiempo de Adriano en el Ateneo creo esencialmente en mí mismo, sigo mi propio pensamiento, he desertado de todas las ideologías y me siento libre, ágil; arde mi espíritu porque me percato de que estoy volviendo a nacer y envidio a los pájaros que cruzan los espacios sin apoyarse en el elegante bastón que fue de mis hermanos.

Supe que soy escritor desde el momento en que descubrí que hay una música secreta e inaudible oculta detrás de las palabras. Estoy aprendiendo a ser otro sin ideas tóxicas ni rencores ni envanecimientos. Trato de ser el que nunca logré ser y he comenzado a entender y aceptar que la naturaleza me hace más humano y me permite sugerir a quienes encuentro en mi camino que intenten viajar hacia sí mismos, el viaje más difícil, el que nos negamos o nos resistimos a emprender porque tememos a lo que vamos a encontrar. Por eso navego ahora en la sangre que corre por mis venas y asumo el bajel de Espronceda: con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín.