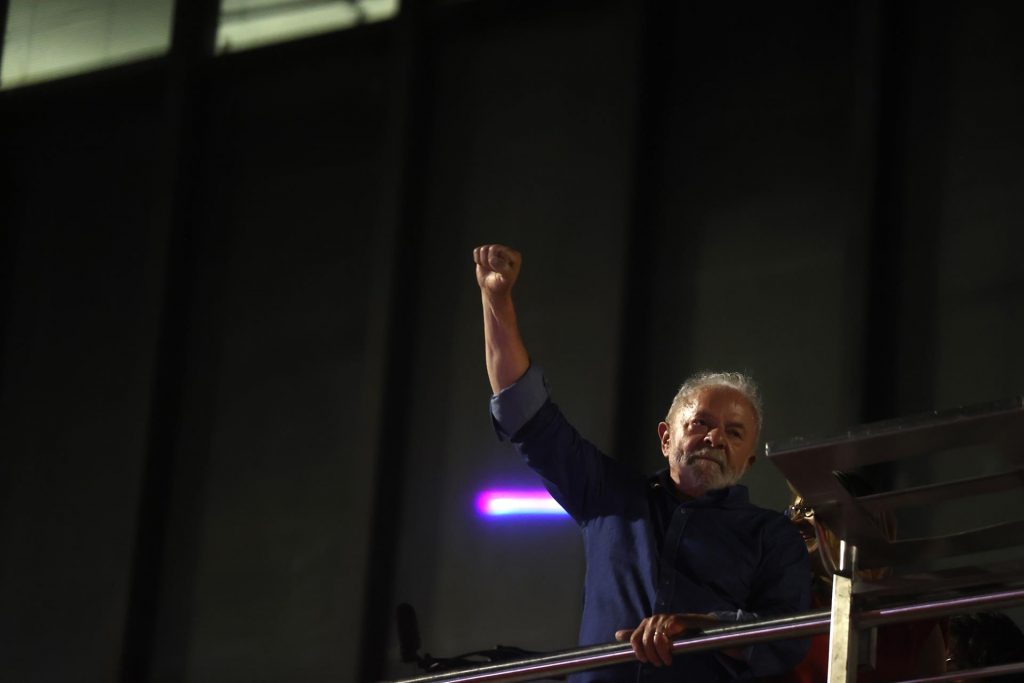

Foto: EFE

Si hay un punto de acuerdo entre los clásicos de la teoría política -llámense Hannah Arendt o Carl Schmitt, Max Weber o Gramsci- es el siguiente: la política es lucha por el poder. La diferencia entonces hay que buscarla en lo que cada uno de ellos entiende por poder.

Arendt, demócrata cien por ciento, sostenía que el poder viene de la mayoría. Schmitt, de la capacidad para derrotar al enemigo político. Weber afirmaba que viene del carisma de la tradición (o autoridad, según Arendt) y/o del uso de la racionalidad. Gramsci de los intelectuales organizados en un partido hegemónico. Pero para todos, sin excepción, al poder se llega luchando por el poder.

Dejando a Schmitt aparte -para quien el poder deviene de una relación directa entre masa y caudillo- los demás autores dedican su atención al tema de la conquista del poder bajo condiciones democráticas, lo que supone que la lucha política debe estar institucional y constitucionalmente reglamentada. En ese punto (solo en ese) la lucha política no se diferenciaría de la lucha económica pues ambas tendrían lugar de acuerdo al principio de competitividad. No habiendo competitividad política, terminaría la democracia. O en las palabras de Claude Lefort, la lucha política posmonárquica debe ser librada alrededor de “un trono vacío” sobre el cual nadie debe sentarse. Por eso la democracia, tal como la conocemos es, para muchos, la democracia liberal. Quiere decir, al igual que en la competencia económica, la política regula el poder y, por supuesto, los costos para obtenerlo.

Los autores citados parten de un principio: El ideal de cada partido es hacerse de todo el poder y en cada elección obtener el cien por ciento de los votos. Pero esta posibilidad se ve obstaculizada por el hecho de que la lucha política ocurre por lo menos entre dos partidos. De tal manera que lo fundamental de una democracia no son tanto las elecciones en sí, sino su pluralidad. Ahora, cuando los partidos son más de dos, si uno intenta llegar al poder pero sus votos no alcanzan, no tiene más alternativa que unirse con otros. Por eso en cada lucha política tienen lugar alianzas y coaliciones. Sin embargo, una alianza presupone que un partido, aun siendo mayoritario, debe hacer concesiones a sus aliados, perdiendo así parte de su identidad originaria. Contra eso estaba precisamente Carl Schmitt.

Schmitt sostenía que la política, al ser representativa, termina por invisibilizar los antagonismos que son condiciones del hacer político. No obstante, dicha opacidad que para Schmitt es un obstáculo, es para otros la condición de la política (Laclau). Solo las dictaduras son puras. Esto último no lo escribió Schmitt, pero en su declarado anti-parlamentarismo, eso era lo que pensaba.

Brasil como mostrador

El preámbulo de este texto puede parecer banal. Pero no por eso menos necesario si intentamos analizar las elecciones recientes en Brasil. En Brasil, efectivamente, acaba de tener lugar el triunfo de una coalición de partidos, todos unidos bajo el nombre de Lula en contra de la monolítica y nada pluralista candidatura del presidente Jair Bolsonaro. Una elección que no solamente derrotó a Bolsonaro sino, en cierto modo, lo destituyó.

Bolsonaro está lejos de ser una especialidad brasileña. Tampoco es solo un buen alumno de Trump, como lo quieren hacer aparecer los medios. Pues tanto Bolsonaro como Trump forman parte de una corriente o tendencia global, una suerte de “anti-occidentalismo occidental” que, en sus formas (solo en sus formas), suele ocultarse bajo las denominaciones de izquierda o derecha. A esa corriente o tendencia la hemos denominado nacional-populismo. Y bien, Bolsonaro es un nacional-populista con formato de derecha, así como Maduro, Ortega y Evo-Arce son nacional populistas con formato de izquierda.

Entendemos por nacional populismo de derecha a gobiernos y movimientos autoritarios, políticamente antiliberales, económicamente ultra liberales, provistos de una ideología fundamentalista que toma del conservadurismo clásico la exaltación de la nación, de la patria y la familia y, sobre todo, de la religión, sea católica-franquista al estilo Orban y Kazinski, islamista al estilo Erdogan, judía al estilo Netanyahu, ortodoxo al estilo Putin, evangelista al estilo Bolsonaro. La diferencia entre los nacional-populismos de derecha que incorporan a la religiosidad, con los de izquierda, es que los de izquierda recurren más a la idolatría que a las religiones. Los ídolos adorados por los nacional-populismos de izquierda latinoamericanos pueden llamarse Bolívar o Chávez para Maduro, Sandino para Ortega, Fidel para Díaz-Canel, «Tupac» Catari para Evo Morales.

A diferencia de la antigua derecha, los gobiernos y partidos nacional populistas de la nueva derecha son caudillistas y de masas. Bolsonaro en ese sentido no está solo en América Latina, sino acompañado por otros miembros de la misma familia quienes han estado muy cerca del poder, entre ellos, el chileno José Antonio Kast, la peruana Keiko Fujimori, el boliviano Luis Fernando Camacho, el colombiano Rodolfo Hernández.

Todos esos líderes de derecha han alcanzado una alta votación, muy superior a los de izquierda, obligando por eso a las izquierdas a aliarse con sectores no izquierdistas, más bien de centro, e incluso, como lo hizo Lula, de derecha, a fin de mantener opciones de poder.

En efecto, ni Boric, ni Petro, ni Lula, habrían llegado al gobierno si es que no hubieran sido apoyados por partidos de centro e incluso, como ocurrió en Brasil, por la derecha liberal. Este hecho nos permitirá extraer algunas conclusiones:

La primera: no es cierto que las derechas latinoamericanas estén en retroceso. Por el contrario, en el último decenio han aumentado considerablemente su número de electores. Lo que ha sucedido es que la llamada derecha nacional-populista no ha sido capaz de formar coaliciones con el centro, constituyéndose así en un polo extremo. El caso brasileño lo demuestra muy bien. Lula nunca habría podido triunfar si se hubiera presentado solo como el líder del PT. Como tiene experiencia, debe saber que una enorme cantidad de electores que por él votaron, no votaron por él sino en contra de Bolsonaro. No es lo mismo.

En las elecciones de 2022, pese a que Lula fue el ganador, asistimos al fin del lulismo pues Lula fue el candidato de una coalición democrática –la más grande en la historia política de Brasil– en contra del avance de Bolsonaro. La candidatura de Lula estuvo respaldada por un frente que oficialmente tiene diez partidos. Además del PT, el Partido Socialista Brasileño, el Partido Socialismo y Libertad, Red, Partido Verde, Avante, Agir y Solidaridad. Luego se sumaron PDT y MDB.

Ahora bien, el fin del lulismo y el nacimiento de un frente democrático amplio, aparece como respuesta frente al auge del bolsonarismo como movimiento nacional-populista. Y eso significa: En Brasil el nacional-populismo tiene rostro de derecha.

La segunda conclusión es parecida a la primera pero vista al revés. No es cierto que el continente sudamericano se esté convirtiendo en un territorio de izquierdas, como propagan los alarmistas de la derecha. Para alcanzar el gobierno los candidatos de izquierda han debido formar coaliciones donde esas izquierdas se comprometen a ceder identidades a aliados que no son necesariamente de izquierdas.

En otras palabras, las izquierdas latinoamericanas están siendo inducidas por la fuerza de las circunstancias a democratizarse o renunciar a cualquiera posibilidad de acceder al poder. Eso fue, como hemos dicho, lo que pasó en el Brasil de Lula y Bolsonaro. Mientras el segundo quiso movilizar una revolución en contra de toda la clase política tradicional, esa clase, con un candidato tradicional a la cabeza (Lula) movilizó todos sus recursos en contra de Bolsonaro. Y no solo se defendió: ganó.

No fue el de Lula, por lo tanto, un triunfo de izquierda como proclaman izquierdistas y antiizquierdistas. Fue, antes que nada, un triunfo de la tradición en contra de la revolución (de la nueva derecha). Los roles, de este modo, fueron intercambiados. La ultraderecha de masas del bolsonarismo buscaba y busca una revolución política. La izquierda de Lula, en cambio, se sumió en una alianza centrista, en defensa de la tradición. Mientras la derecha de Bolsonaro aparecía como revolucionaria, la izquierda de Lula fue obligada a aparecer como conservadora.

De «la» izquierda a «las» izquierdas

Para que nos entendamos mejor, debemos precisar que es lo que son hoy las izquierdas en América Latina. La misma palabra lo dice, izquierdas y no izquierda. La izquierda perdió su singularidad para llegar a ser un concepto plural. De tal modo que, si hacemos una disección, nos podríamos encontrar con cuatro izquierdas.

1) La izquierda arcaica, la de la Guerra Fría, los antiguos comunistas de la era de la URSS, una izquierda, está de más decirlo, residual.

2) La izquierda nacional-populista que ya vivió su período de esplendor durante la época de Chávez y Morales y hoy se encuentra en rápido declive. Esa izquierda comparte una gran cantidad de convicciones con la derecha nacional populista, entre ellas, el culto al líder mesiánico, a la patria mítica, el desprecio a las instituciones y sobre todo, el militarismo.

3) La izquierda posmoderna, llamada también izquierda woke surgida de diversas iniciativas y movimientos sociales como los ambientalistas, los etnicistas, las feministas y en general, grupos de género organizados bajo la sigla LGBT. Esa izquierda ejerce un gran atractivo entre algunos sectores juveniles. Por lo mismo suele ser anárquica, espontánea, bulliciosa, unas veces alegre, otras rabiosa e incluso violenta. Quizás debido a esas mismas razones carece de un discurso unitario aunque sus influjos sobre el plano de la renovación cultural no dejan de ser importantes. Menos que una nueva política, la izquierda woke propone algunas nuevas formas de vida.

4) La izquierda social, proveniente en algunas ocasiones de formaciones socialistas readaptadas a las condiciones determinadas por las transformaciones sociales de la era digital. Una izquierda que no es clasista ni revolucionaria. Pero sí mantiene en alto su disposición a compatibilizar la democracia con una mayor igualdad social sin caer en el estatismo, preservando la dinámica que proviene de la economía de mercado. Es, o ha llegado a ser, una izquierda abierta al centro: una centro-izquierda.

Pues bien, esas cuatro izquierdas, aún sumadas, no están en condiciones de competir con la fuerza y cohesión alcanzada por el nacional-populismo de “derecha”, representado en líderes mesiánicos y autoritarios como Bolsonaro. Esa es la razón por la cual se han visto obligadas a pasar a la defensiva descubriendo, en cámara lenta, que la preservación de sus partidos va unida con la preservación de la democracia.

Para defenderse de la ofensiva del autoritarismo de la derecha populista –el fascismo de nuestro tiempo dicen algunos autores, y no sin razón– esas izquierdas, sobre todo cuando son hegemonizadas por la izquierda número 4 (a la que en parte pertenece Lula), se han visto obligadas a formar frentes comunes con partidos de centro e incluso con la derecha liberal.

Quizás valga la pena aquí hacer un enunciado que podría ser tema para un próximo artículo. Ese enunciado dice: las izquierdas latinoamericanas están regresando a lo que fueron en sus orígenes europeos.

Efectivamente: el ideal de las primeras izquierdas nacidas en Europa fue articular a los trabajadores en la lucha por derechos sociales, pero también, por la democratización de las naciones. La izquierda nació siendo occidental, social y demócrata: o sea, socialdemócrata. Dejó de serlo, en gran parte, cuando la izquierda fue apropiada por partidos formados en países asiáticos como Rusia y China, desde donde fueron adoptadas estructuras despóticas todavía presentes en la izquierda arcaica y en la izquierda nacional-populista. Los partidos comunistas, formados en las revoluciones rusa y china, abandonaron el ideal democrático marxista occidental, imponiendo estrategias que deberían llevar a nuevas dictaduras: las dictaduras socialistas del tercer mundo.

En Latinoamérica, las izquierdas, aunque con interrupciones, parecen regresar al cobijo social y democrático que alguna vez podría conducirlas hacia su occidentalización. El camino será difícil, claro está, y en algunos casos, imposible. Las costras autoritarias están todavía muy endurecidas en la mayoría de sus militantes. Muchos de ellos siguen pensando en que las alianzas defensivas que contraen con el centro son simples tácticas temporales.

Cierto es que un Boric, y en menor medida un Petro, toman distancia de los gobiernos izquierdistas antidemocráticos como son los de Maduro, Ortega y Díaz-Canel. Cierto es que Lula, durante toda su campaña, evitó referirse a ese desprestigiado trío. Pero también es cierto que de pronto, esos mismos líderes democráticos, experimentan fuertes recaídas. Como cuando en Chile, Boric apadrinó una nueva constitución izquierdista, rechazada por la mayoría de la ciudadanía. O como cuando Petro calificó de pinochetismo a la mayoría política chilena. O como cuando Lula critica a la OTAN y no al genocidio que lleva a cabo Putin en Ucrania.

Para ser genuinamente occidentales a las izquierdas latinoamericanas les falta todavía caminar mucho trecho. No obstante, la realidad impone sus sellos. En Brasil, frente a un enemigo común, los lulistas fueron obligados a elegir la “vía francesa” (todos contra le Pen) y así agruparse con fuerzas anti-autoritarias y democráticas frente a la amenaza autoritaria, caudillista y militarista que se les venía encima (todos contra Bolsonaro)

¿Algo nuevo comienza?

Nunca tuvo tanta razón Joe Biden como cuando tiempo después de haber visto lo que hicieron las hordas nacional-populistas de Trump en el Capitolio, dijo: “la contradicción fundamental de nuestro tiempo es la que se da entre democracias y autocracias”. Le faltó agregar: “No solo entre ellas, sino también dentro de ellas”.

Así también lo ha entendido quien fuera uno de los fundadores del Solidarnosc polaco, el historiador Adam Michnik. En una reciente entrevista al diario El Español, poco después de haber recibido el premio Princesa de Asturias, dijo Michnik:

“El orden democrático europeo- occidental está siendo minado, por decirlo de alguna manera, desde dos lados. Por una parte tenemos a las fuerzas de la extrema derecha (….) o de un populismo extremo que hace suyo el lenguaje de la derecha pero que en el fondo es el lenguaje de una revolución de derechas que ha de destruir los estados democráticos. Por otra parte, tenemos un fenómeno parecido en la izquierda, en la que hay algunas fuerzas que rechazan de plano el orden basado en la democracia parlamentaria y la economía de mercado (nombró a Mèlenchon). Es difícil hablar aquí de izquierdas y derechas. Se trata de los enemigos de ‘la sociedad abierta’. Lo que hay que defender a toda costa es el orden democrático y en ese contexto, en algún momento se puede llegar a una coalición de una izquierda democrática y liberal y una derecha democrática y liberal. En defensa de aquello que tienen en común: una democracia constitucional”.

Y bien, esa coalición de las que nos habla Michnik es la que tuvo lugar en Brasil durante las elecciones que pusieron fin (por ahora) al gobierno Bolsonaro. Pero ese es solo un escalón en una larga escala. Pronto sabemos si esa nueva coalición representada pero no liderada por Lula, tendrá alguna vocación de gobernabilidad. Por eso todavía no podemos hablar, en el sentido dado al término por Hannah Arendt, de “un nuevo comienzo”.

Quizás solo estamos situados en “el comienzo de lo que podría ser un nuevo comienzo”. No es mucho. Pero por el momento es suficiente.

Artículo publicado en el portal del autor Polis: Política y Cultura

Noticias Relacionadas

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional