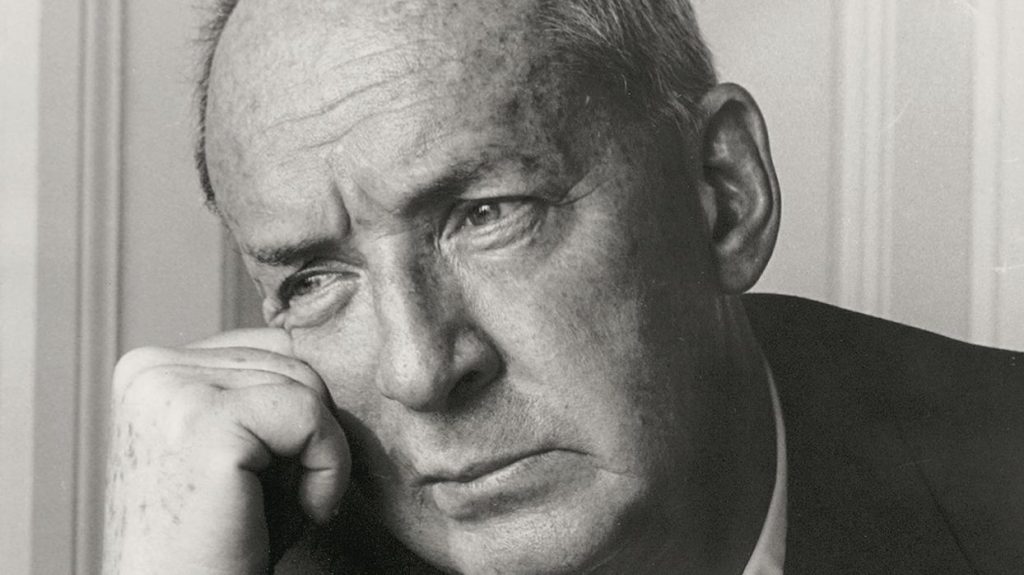

Vladimir Nabokov

Me habría gustado seguir los cursos de literatura europea que dictó Vladimir Nabokov en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, en los años cincuenta, recogidos en un volumen años más tarde por Ediciones B de Barcelona.

La literatura, explicaba Nabokov a sus alumnos, no nació el día en que un muchacho llegó corriendo del valle neanderthal gritando «el lobo, el lobo» con un enorme lobo gris pisándole los talones. La literatura nació el día en que un muchacho llegó gritando «el lobo, el lobo» sin que lo persiguiera ningún lobo. Que acabara siendo devorado por un lobo de verdad por haber mentido tantas veces es un mero accidente, pero entre el lobo de la espesura y el lobo de la historia increíble hay un centelleante término medio. Ese término medio, ese prisma, es el arte de la literatura. La magia del arte estaba en el espectro del lobo que el muchacho inventa en sus sueños del lobo; más tarde, la historia de sus bromas se convirtió en un buen relato. Cuando pereció finalmente, su historia llegó a ser un relato didáctico narrado por las noches alrededor de las hogueras. Pero fue el pequeño mago. Fue el inventor.

Entre lo que se dice o se concibe y lo que queda expresado, plasmado o realizado; dentro de ese término medio señalado por Nabokov, se levantan las encrespadas olas de lo imprevisto. Lo dicho es taxativo, es lo establecido, lo admitido; lo que sucede y se cumple. En cambio, lo imprevisto, lo que no logra verse con anticipación, lo no conjeturable, lo que no imaginamos que va a suceder es alteración, riesgo, accidente, a veces es muerte pero en el arte puede ser una muerte de la que podemos renacer, recuperados y jubilosos, en el instante de la creación artística.

Lo imprevisto es ese enigmático soplo de azar que resplandece en medio de nuestras dudas y torpezas y nos enaltece cuando los personajes de nuestro relato o de nuestra novela o las formas y colores de nuestras pinturas comienzan de pronto a adquirir vida propia, dan la espalda, repentinamente, al autor y deciden avanzar por caminos que no habíamos siquiera imaginado. El trazo del pintor cargado de fuerte energía puede precipitar la proposición plástica. Una vibración puede brotar inesperadamente señalando al compositor un nuevo tratamiento de la masa sonora

A Gabriel García Márquez le llamó poderosamente la atención en París ver a un hombre maduro llorando en la calle. Se le acercó y supo en el acto que aquel hombre era, físicamente, el coronel que se iba a hacer famoso porque no tenía a nadie que le escribiera.

Nadie sabe por qué ocurren estas súbitas alteraciones. Nuestros arcos de vida personal están cruzados y entrelazados por hechos, momentos, situaciones imprevistas que modifican en muchos casos el rumbo de la propia vida mientras asoman y se multiplican las encrucijadas de lo indescifrable. La memoria nos lacera con su látigo nostálgico y evocador y un gesto del pasado, un silencio de aguas quietas, el sonido de los árboles cuando no sopla el viento, una voz que escuchamos alguna vez, bastan para enriquecer o modificar la composición musical, reorganizar los colores, auspiciar la aventura de los personajes que burlándose del escritor y, terminado el libro, intentan vivir como suya la experiencia que le inventamos tal vez con el propósito de prolongar esa vida en otro libro.

Sabemos que toda manifestación del espíritu nace con una forma absolutamente particular: como un árbol, dice Marguerite Yourcenar. Una experiencia trasplantada a un libro o a un cuadro, a una partitura, a una coreografía, a una película arrastra con ella «el musgo, las flores salvajes que la rodean, en esa especie de terrón al que están adheridas las raíces». Cada pensamiento que da vida a una obra artística comporta toda una serie de circunstancias, un cúmulo de emociones y de ideas que nunca serán iguales en otro libro, en otra composición musical, en otra coreografía. Es más, cada vez el método será diferente.

Bach, Mozart, Liszt, entre muchos otros compositores-intérpretes, se solazaban improvisando frente a las orquestas. Durante la ejecución del Concierto Brandenburgo 5 para violín, flauta y cémbalo en Leipzig, Bach, que tocaba este último instrumento, alargó a 60 los 16 compases originales mientras los músicos de la orquesta lo miraban estupefactos. Mozart jamás escribió las cadenzas de los allegros o rondos. Se sentaba al piano y las improvisaba hasta que accedía dar entrada a la orquesta. ¡Se entregaba a gusto a lo imprevisto! También lo hacía Liszt con sus numerosas transcripciones al piano del propio Mozart o de Beethoven y se enfrascaba en largas improvisaciones que fascinaban al auditorio. Acariciaba lo imprevisto como una manera de mostrar su legendario virtuosismo.

El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!

Apoya a El Nacional