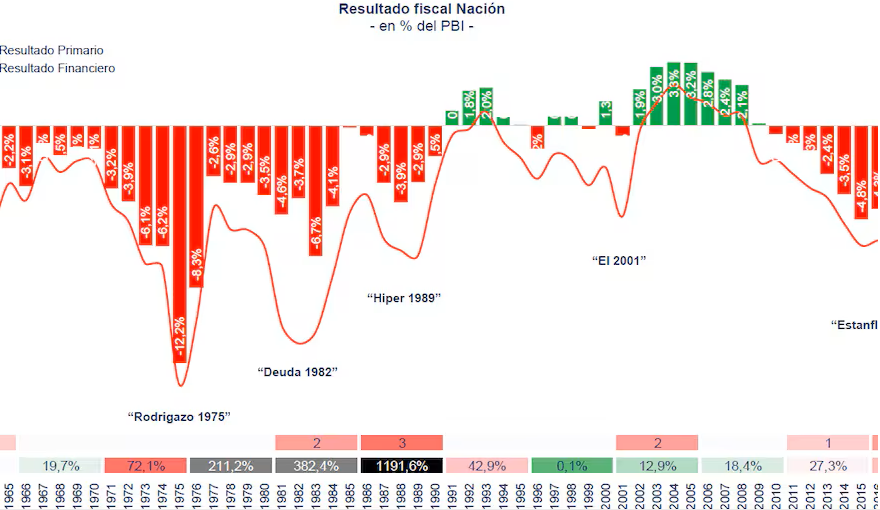

La Argentina exhibe problemas irresueltos desde su confección nacional. Enumeremos solo algunos: un déficit fiscal crónico desde hace por lo menos 7 décadas, anomia recaudatoria y el consiguiente proceso inflacionario comenzado en la segunda posguerra. Nuestros constitucionalistas aspiraron a una carta magna realista que asumiera la herencia histórica –por caso, el federalismo–, aunque con el designio de generar una república contraria al despotismo posemancipatorio. Sin embargo, desde la democratización de masas, se impusieron el caudillismo presidencialista de vocación hegemónica y la deslegitimación facciosa. Conjugaremos esta selección con cinco hitos históricos cuyos aprendizajes cedieron a la reedición de estos yerros.

Empecemos por la unificación definitiva del país tras la batalla de Pavón en 1861. Su vencedor, el gobernador porteño Bartolomé Mitre, convertido poco después en presidente, se propuso la ambiciosa meta de incluir a todo lo que quedaba del muñón virreinal. En su provincia, sus opositores lo juzgaban inconveniente dados los enormes costos fiscales de reunir bajo el mismo techo al estancado noroeste junto con las ascendentes provincias litoraleñas. Probablemente haya colegido que la riqueza pampeana habría de seguir atrayendo, como lo confirmaría 7 años más tarde el primer censo nacional, a inmigrantes provincianos. Estos presionarían la eventual frontera generando una conflictividad recurrente y requiriendo multitudinarios efectivos militares a sustraer de la producción. La densa burocracia nacional y las obras de integración para morigerar la heterogeneidad entre el Litoral y el interior fueron consideradas preferibles al conflicto fronterizo crónico con ese otro país librado a la buena de Dios.

Pero dicha desigualdad habría de generar una puja regional por el reparto de los ingresos aduaneros; principal fuente de recursos públicos. A 20 años de la victoria del centralismo porteño el poder federal cambió de manos en favor de un elenco de hábiles políticos reclutados en el noroeste y Cuyo. La renuencia porteña a cederle a la Nación su aduana habilitó su derrota militar, que concluyó con la humillante decapitación de la PBA en 1881. La determinación del tándem de los presidentes Avellaneda y Roca –ambos tucumanos– coincidió con otra resolución: la del dominio de los malones en la zona chaqueña y patagónica. De modo que en solo tres años el Estado argentino pudo contar con capital propia, fronteras precisas y recursos fiscales a discreción.

Roca inauguró su gestión de 1880 bajo la consigna de “paz y administración”, que dejaba atrás las largas guerras civiles lanzando una potente señal a inversores e inmigrantes para resolver nuestro vacío demográfico, diversificar nuestra producción alimentaria demandada por Europa y reducir los costos logísticos. Su éxito fue tan asombroso como la develación de los onerosos costos administrativos y de infraestructura interregional. Aunque también, de las asechanzas por el desmanejo financiero, el endeudamiento excesivo, diversas especulaciones y las tentaciones de una venalidad política proporcional al crecimiento.

Diez años después, el desajuste de nuestras cuentas públicas generó nuestro primer default. La crisis se extendió a la política, motivando un intento “revolucionario” y la renuncia del presidente Juárez Celman a su cargo. Su heredero, el vicepresidente Carlos Pellegrini, formuló un diagnóstico draconiano: dados el tamaño del Estado federal y sus perentorias necesidades, era menester un riguroso equilibrio macroeconómico mediante un peso fuerte soldado en el patrón oro. Y que, de reeditarse en el corto plazo otro colapso como el de 1890, el experimento argentino naufragaría por la interrupción de los últimos remanentes inmigratorios y flujos de capital. De ocurrir en un plazo más diferido auguraba, proféticamente, el retorno del fantasma anárquico. Las enseñanzas de sus reformas institucionales duraron, así, poco más de medio siglo. Luego fueron progresivamente olvidadas.

Aquella crisis despertó otras inquietudes: la de modernizar nuestras prácticas políticas a tono con los éxitos de nuestra educación pública. Veintidós años después, eso se plasmó en la legislación electoral que lleva el nombre de su inspirador: el presidente Roque Sáenz Peña. Se fundaba en la premisa de que el nivel de alfabetización, merced a los logros de nuestro sistema educativo, requería soldar la nacionalización de los hijos de los inmigrantes interesándolos en las grandes “cuestiones nacionales”. Una ciudadanía madura habría de canalizar sus opiniones en partidos que se alternarían en el ejercicio del poder reforzando los contrapesos republicanos. Fue un exceso de confianza respecto de otra realidad emergente aquí y en el resto del mundo de la posguerra: la irrupción de masas imprevisibles y manipulables sin perjuicio de su formación académica.

La democracia argentina habría de cobrar, poco después, contornos ejecutivistas y plebiscitarios propios de los caudillajes anteriores a la Organización Nacional. Las elites sustituyeron el consenso por las vocaciones hegemónicas de los oficialismos y la contrapartida destituyente de sus oposiciones. En 1930 triunfó la primera de las 5 “revoluciones” que habrían de sucederse a lo largo del siglo XX confirmando otro trastorno de nuestra confección: la impugnación mutua de legitimidad y el valor relativo del voto y aun de la república. El cálculo de Sáenz Peña había confiado demasiado en el positivismo racionalista decimonónico.

Simultáneamente, la economía mundial le asestaba un impacto indeleble a nuestro exitoso crecimiento que había abastecido a Europa de alimentos durante los 40 años anteriores. Cundió la quiebra de colonos y chacareros de las pampas, y una masa multitudinaria emigró desde las campañas de las provincias litoraleñas hacia sus grandes centros urbanos: Córdoba, Rosario y Buenos Aires. La reducción de dos terceras partes de nuestras exportaciones obligaba a restringir a las importaciones solo a nuestros clientes: era la regla del bilateralismo abandonado el patrón oro por Gran Bretaña, y con él, el multilateralismo comercial.

Textiles y construcciones lograron absorber a la mayoría de los expulsados generando en la elite neoconservadora –por siempre simpatizante de la industrialización– la idea de haber encontrado una fórmula de resolución de nuestro descalce con el mundo. Pero hacia 1940 el ministro Federico Pinedo formuló otra severa advertencia sobre el porvenir de la ecuación: sin escalas –éramos apenas 12 millones– ni materias primas críticas, un desarrollo industrial ingenuo podría agravar los riesgos pronosticados por Pellegrini. Era necesaria una reflexión más imaginativa de nuestra inserción en el mundo luego de la Segunda Guerra. Pero la primacía de la política facciosa eclipsó la admonición. Diez años más tarde, la inflación fue corroyendo no solo el equilibrio económico: también los fundamentos socioculturales de nuestro desarrollo nacional.

Cinco fechas y tres lecciones mal aprendidas: un federalismo fallido, una democracia enferma de faccionalismo, déficit fiscal e inflación endémicos. Podríamos sumarles unas cuantas más de hitos menos taxativos: macrocefalismo metropolitano, retroceso educativo e informalización económica y laboral responsable de un empobrecimiento social en ascenso desde hace 50 años. La Argentina requiere de un acuerdo básico sobre su conclusión. En su defecto, proseguirá esta descomposición que desconcierta al mundo.

El autor es miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

Publicado originalmente en el diario La Nación de Argentina